基于工具主線的《機械工程控制基礎》教學方法研究

穆 彤

(天水師范學院機電與汽車工程學院,甘肅 天水 741000)

0 引言

機械工程控制基礎課程是機械及近機類專業的一門理論性很強的專業基礎課,其不僅是宏觀上使學生們建立系統與其輸入、輸出關系,并利用控制論的相關方法完成系統性能分析與校正的必備條件,也是進一步探索機械工程及其相關領域的基本知識儲備。然而,該課程因其數學理論性強、公式推導復雜、圖表曲線多等特點,與其他工科專業課程相比,是一門偏理科的課程,多數機械專業學生感到難學,同時,就課程內容而言,其所涉及的知識面廣,在有限的學時內按照教材章節逐一講解的方式,系統性不強,往往更難以讓學生們理解和掌握,教學效果差。

如何在有限的教學時數內使學生們克服畏難情緒,建立起機械系統控制理論知識體系,掌握機械系統的穩定性、快速性和準確性分析方法,已成為教師在教學實踐中不斷探索的問題。本文旨在提出一種以拉氏變換,頻率特性和Matlab/Simulink工具為主線的教學方法,通過強調數學/軟件工具在教學中的基石作用,合理制定教學策略,安排教學進度,幫助學生直觀建立起機械工程控制論的基本知識框架體系,加深對機械系統性能的相關理解,并能夠將理論與實踐相結合,達到優化教學效果的目的。

1 課程結構分析

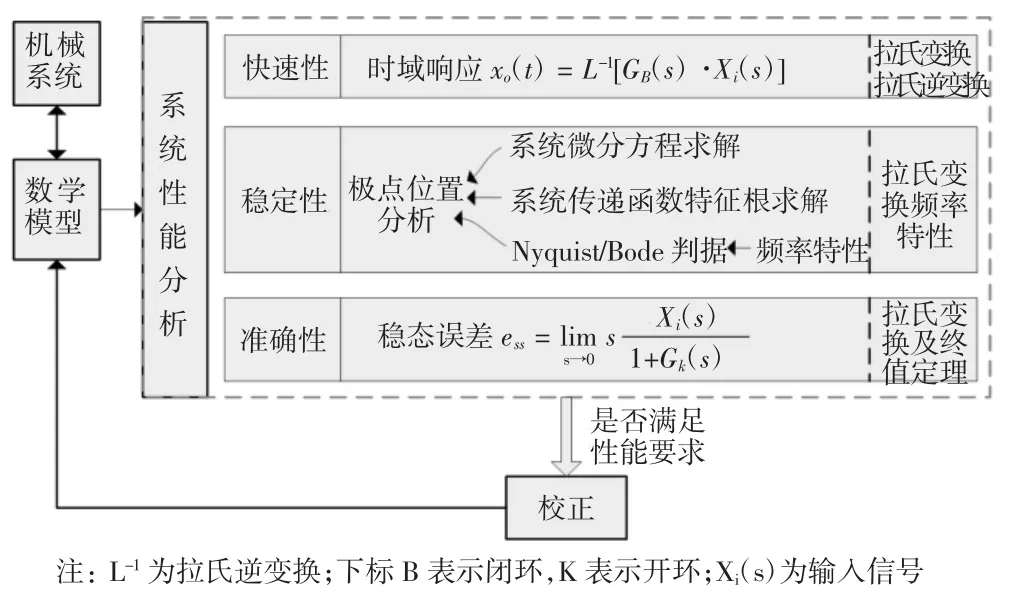

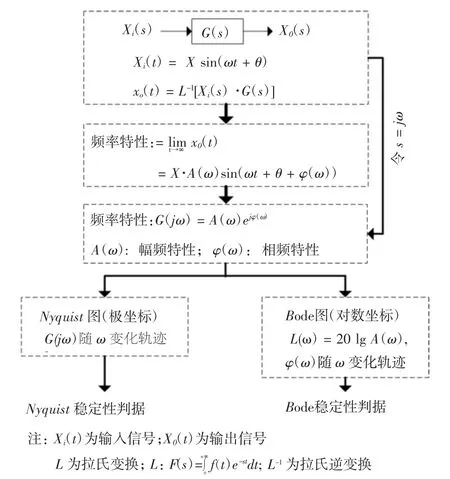

在本科階段教學中,本課程主要涉及經典控制理論的相關內容及其應用,即系統穩定性、快速性和準確性三大性能的分析與校正,其結構框架如圖1所示。其中,系統的快速性與準確性分析都依賴拉氏變換與逆變換這一數學工具的熟練掌握,而穩定性分析與系統的頻率特性密不可分。如若按照三大性能的分析來安排教學,學生會因為各知識模塊之間錯綜復雜的交織關系及相關數學工具應用能力的薄弱而感到混亂、難學,同時,系統穩定性作為三大性能中最為重要的性能,在分析時首先要求學生能夠利用頻率特性繪制Nyquist圖和Bode圖,但由于工科學生的非理科思維及對數學方法應用能力的欠缺,使得頻率特性求解困難、精確圖像的繪制難以實現。

因此,在有限的教學學時中,應該明確各知識模塊的主次及其關聯性,合理取舍各模塊內容,探索一種更適宜工科學生學習偏理科課程的教學方法,實現事半功倍的教學效果。

圖1 課程框架圖

2 課程教學主線設計

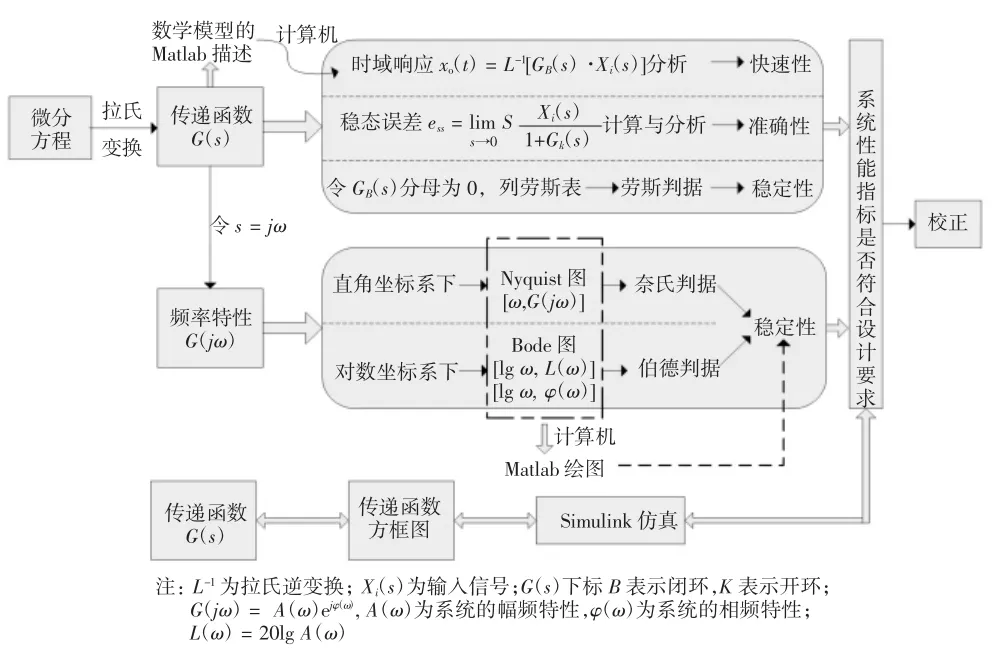

通過梳理機械工程控制基礎課程的主要內容,明確課程內容的主次及相互關聯,總結出學習該課程的三條主線,即拉氏變換線、頻率特性線和Matlab/Simulink工具線,如圖2所示。在教學實踐中,首先將拉氏變換及相應的復變函數內容放在重要的位置上,在學生熟練掌握該數學工具基礎上,再進行系統數學模型及其快速性、準確性分析的教學;然后,利用拉氏變換與頻率特性之間的關聯,梳理出系統頻率特性的求取方法,并在此基礎上完成系統穩定性分析的教學;最后,利用Matlab/Simulink軟件強大的建模、圖形處理功能和可視化界面激發學生學習的興趣和積極性,并通過應用控制系統分析、設計的軟件,真正使理論與實踐相結合。

圖2 基于數學/軟件工具的教學主線

2.1 拉氏變換教學主線

拉普拉斯變換(Laplace變換,簡稱拉氏變換)是將時域函數映射為復數域函數,以簡化計算的一種數學工具[1]。在機械工程控制理論教學中,利用拉氏變換及復變函數的相關理論可以實現時域微分方程到復數域代數方程的轉換,極大地簡化計算,所以以拉氏變換為基礎的理論是解決系統模型建立和系統快速性、準確性分析的重要數學工具。而華中科技大學出版社楊叔子主編的《機械工程控制基礎》和科學出版社韓致信主編的《機械自動控制工程》等諸多教材[2-3]都未對拉氏變換進行詳細的講授,機械專業學生卻未曾學習過相關理論。如若以系統性能為教學主線,在進行系統相關性能分析時再適時補充學習拉氏變換相關知識,不但會讓學生對本來就難以理解的拉氏變換及其性質感到混亂,產生畏難情緒,進一步影響各知識模塊的教學,而且往往會因學時受限,知識點顧此失彼,難以達到良好的教學效果。

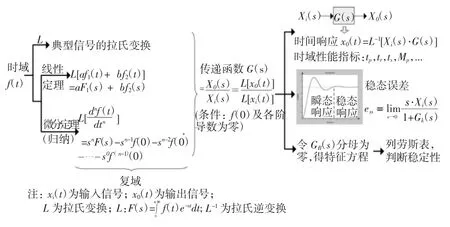

因此,在教學實踐中,首先深入學習拉氏變換及相關性質,建立系統的數學模型后,再介紹系統時間響應和穩態誤差的分析方法,建立拉氏變換教學主線(圖 3)。

圖3 基于拉氏變換的教學主線

2.2 頻率特性教學主線

頻率特性通過建立系統時間響應與其頻譜間的直接關系,將傳遞函數引到具有明確物理概念的頻域來分析系統的特性,更適宜解決工程實際問題。傳遞函數作為系統的數學模型描述,工程實踐中通過分析法往往難以求得,更多的采用試驗的方法首先求得系統的頻率特性,再利用傳遞函數與頻率特性之間的關系得到,同時,頻率特性的圖示法也為系統穩定性的判斷提供了新的思路。

但是,在教學實踐中存在:一是其理論枯燥、推導復雜;二是頻率特性的圖示法只能概略的繪制出圖形,且計算稍有偏差就會導致后續錯誤。針對以上問題,我們不再拘泥于教材,重新梳理所有相關知識間的關聯,將頻率特性與傳遞函數、頻率特性的極坐標圖(Nyquist圖)和對數坐標圖(Bode圖)、Nyquist判據和Bode判據融合在一起,幫學生建立起一條頻率特性主線(圖4)。

圖4 基于頻率特性的教學主線

2.3 Matlab/Simulink教學主線

機械工程控制基礎是一門理論與工程實踐緊密結合的機械類專業基礎課,在教學過程中,一是需要進行大量的數學運算以及圖表繪制,尤其是在分析參數多的時候,手繪圖像耗時長、不準確、直觀性差[4];二是在講解系統參數對于系統性能存在的影響時,也很難在有限的學時內觀測到系統響應的結果;三是作為應用型新興本科院校,課堂教學如果偏重于理論教學而缺乏實踐環節,就會使得學生難以將所學知識與實際應用相結合,弱化了學生綜合素質和創新能力的培養。

針對以上問題,結合應用型新興本科院校對機械工程控制基礎課程教學的目標和特點,基于Matlab/Simulink軟件建立教學主線,實現系統的建模、仿真、設計和分析,具體來說,主要包括以下幾個方面:

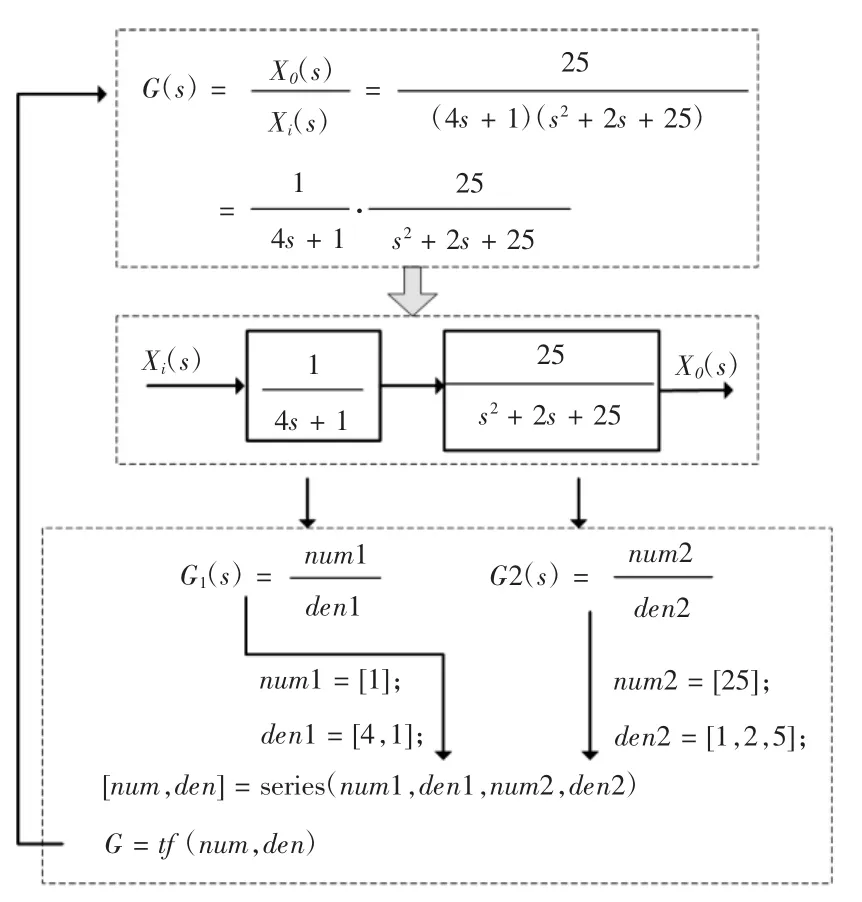

(1)系統的數學模型描述及建模

num=[25];

den=conv([1],conv([4,1],[1,2,25]));

G=tf(num,den);

然后,由于實際系統常常是由幾個簡單子系統通過串聯、并聯和反饋連接的方式構成,因此,在教學實踐中,再通過框圖建模來建立系統的模型,如圖5所示。

圖5 系統框圖建模

(2)系統動態特性分析

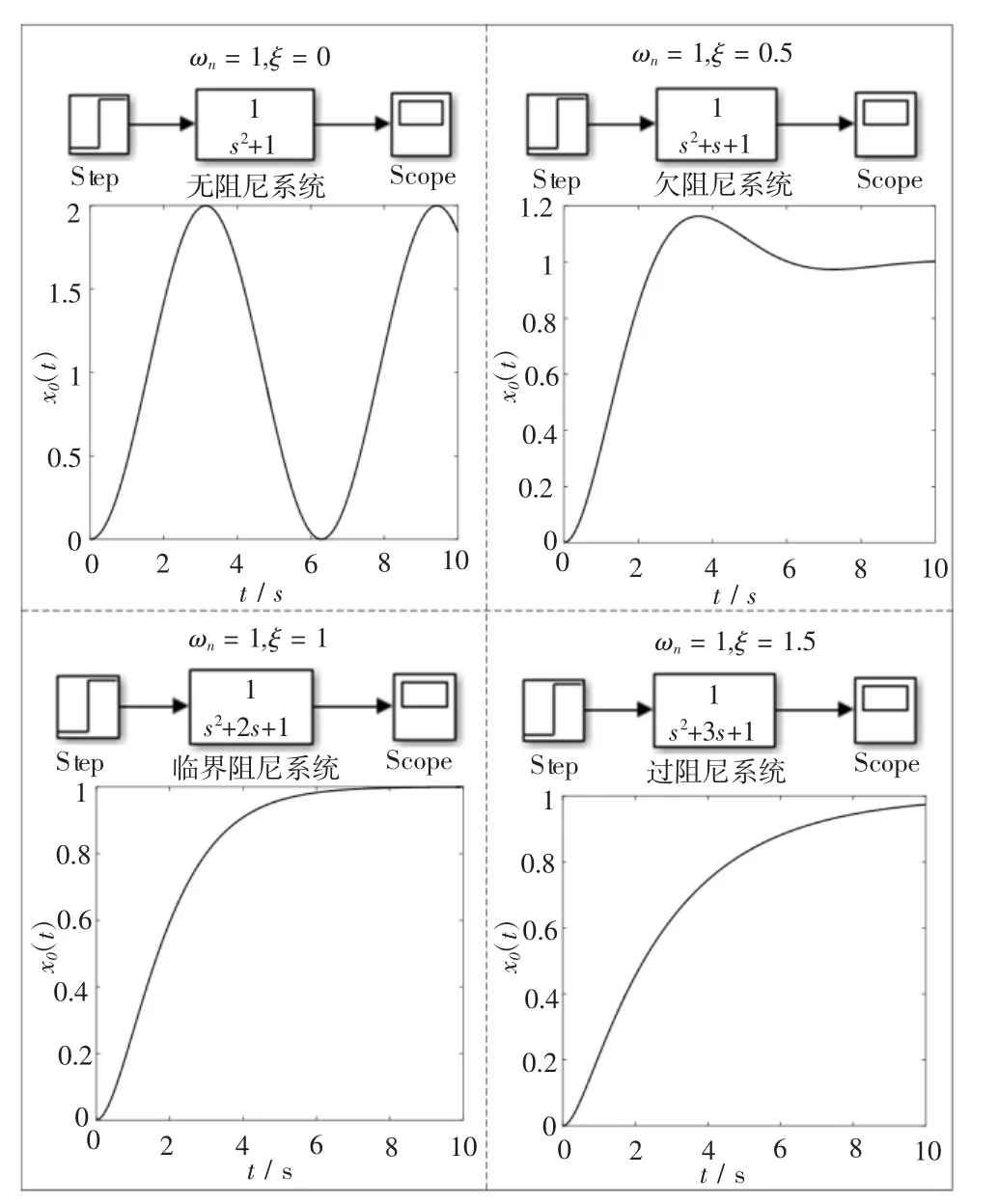

圖 6 為 ωn=1,ξ分別取 0,0.5,1,1.5 時利用simulink建立的系統模型以及對應的單位階躍響應曲線。隨著ξ的變化,系統的單位階躍響應曲線也隨之發生了變化,ξ<1時,二階系統的單位階躍響應函數的過渡過程為衰減振蕩,隨著ξ的減小,其振蕩幅度愈強,當ξ=0時,系統響應曲線呈現等幅振蕩。而隨著阻尼比ξ的不斷增大,輸出曲線呈現單調遞增。

圖6 系統單位階躍響應曲線

(3)系統穩定性分析

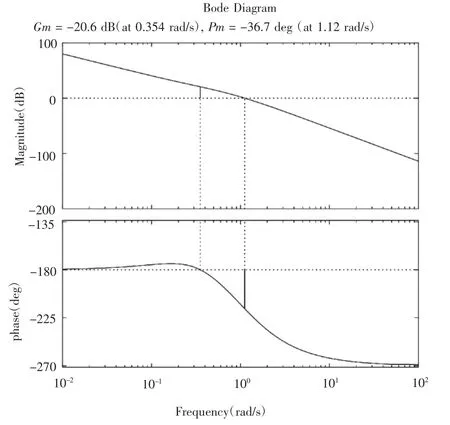

根據解析法計算系統的頻率特性并通過繪制Nyquist圖或Bode圖判斷系統穩定性,一直以來都是教學的重點和難點。在基于Matlab/Simulink的教學主線中,首先利用Matlab軟件強大的圖形處理功能和良好的可視化界面,繪制系統的Nyquist圖和Bode圖,再結合理論教學中對Nyquist判據和Bode判據的講解,判斷系統的穩定性。下面舉例說明。

①編制Matlab程序

num=[4,1];

den=conv([1,0,0],conv([1,1],[2,1]));

margin(num,den);

nyquist(num,den);

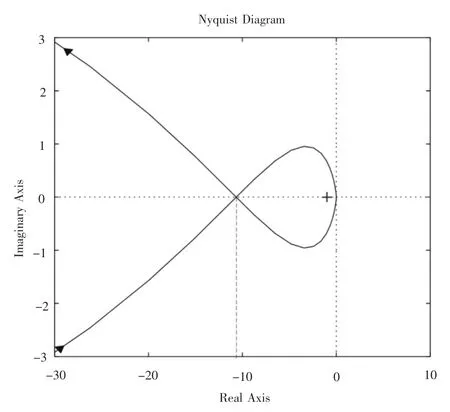

②運行上述程序,即可繪制出系統的Nyquist圖和Bode圖(如圖7、圖8所示)。

圖7 系統Nyquist圖

圖8 系統Bode圖

③圖像分析

從圖7中可知,系統開環Nyquist軌跡由于存在積分環節出現了無窮大的圓弧,順時針包圍(-1,j0)點兩圈,N=2,而開環為最小相位系統,P=0,所以根據Nyquist穩定性判據,閉環系統不穩定。

同樣的,對比圖10中的幅值穿越頻率ωc=1.12rad/s和相位穿越頻率 ωg=0.354 rad/s可知,ωg< ωc,根據Bode穩定性判據,此種情況下,開環最小相位系統對應的閉環系統也是不穩定。同時,從系統Bode圖中還可直接得到幅值裕度Kg(dB)=-20.6 dB,相位裕度γC=-36.7°,這也為后續評估系統性能、進行系統校正提供了準確的依據。

顯然,對于控制系統的建模仿真、時間響應分析、穩定性分析等等,融入Matlab/Simulink工具,不僅簡單清晰,便于理解,而且能夠充分的調動學生的學習積極性與自主性,促使學生們熟悉相關軟件,真正做到理論與實踐相結合,達到事半功倍的效果。

3 總結

本文對基于數學/軟件工具的拉氏變換線、頻率特性線和Matlab/Simulink線進行了總結及舉例說明,從不同角度對機械工程控制基礎課程教學內容進行系統化的梳理。這為機械工程控制基礎課程的理論及實踐教學提供了新的思路和方法,不僅清晰地梳理了本課程的基本內容,使教學系統化、形象化,而且引導學生運用不同的主線學習相關知識,使學生能夠更加直觀、清晰的理解和掌握課程知識,有利于提高教學質量、增強學生的學習興趣。