高職信息技術人才培養模式研究

韓秀枝+張瑩

[提要] 本文基于國家、社會對應用型、創新型人才的需要,從高職信息技術類專業人才培養模式現狀入手,對人才培養模式進行研究與實踐,總結出基于“互聯網+創新教育”的高職信息技術類專業人才培養模式,實踐探索信息管理專業的課程體系構建,以期望培養出忠心服務國家建設的高質量應用型信息專業技術人才。

關鍵詞:“互聯網+”;創新教育;信息技術類專業;人才培養模式;研究

中圖分類號:G71 文獻標識碼:A

收錄日期:2017年12月26日

據權威數據顯示,我國每年需要高職信息技術類專業人才約200萬人,隨著“大數據”、“云計算”、“物聯網”、“AI人工智能”等信息產業的發展,各級各類人才就業機構對于高職信息技術類專業人才需求旺盛。但是,從高職信息技術類專業的畢業生就業與創業統計分析,高職信息技術類專業人才就業率不高、創業成功率較低。綜合分析,高職信息技術類專業人才由于碩士與本科生就業期望值下降的人才環境問題、就業創業導向模糊問題、人才培養模式落于企業需求問題、實訓技能與目標崗位存在距離問題、素質教育和創新教育不完善問題,致使高職信息技術類專業人才沒有形成自身的專業特色、沒有核心競爭力,培養出來的學生“千篇一律”、沒有創新意識,畢業即是失業的現象非常嚴峻。致使基于“互聯網+創新教育”的高職信息技術類專業人才培養模式的研究意義重大,迫在眉睫。

一、高職信息技術類專業人才培養模式現狀

(一)頂層設計不清晰。從學生的就業情況來看,高職信息技術類專業人才培養模式的頂層設計不清晰,導致“進口旺、中間強、出口暢”的良性人才培養模式難以形成。專業人才培養模式與服務行業經濟發展存在脫軌現象,專業定位不準確,致使學生就業端口“狹小”、畢業即是失業。

(二)課程體系不清晰。當前高職信息技術類專業人才的課程體系不清晰、課程設計不合理,在教學過程中講授太多,實際操作太少;創新教育基本沒有;還是以教師為主導,沒有形成以學生為主體的“教學做一體化”教學。課程體系設置沒有跟上“互聯網+創新教育”的時代人才需要。

(三)實用型師資薄弱。目前,高職信息技術類專業人才的實用型師資薄弱,很大一部分教師是“學院派”、“理論派”、“從學校到學校”,沒有在企業的實戰經驗、沒有在信息技術類專業崗位上工作過。一部分學校的教師來源渠道單一,還僅限于理論教學、師資同質性極其嚴重,這非常不利于培養出零距離上崗就業的學生、更不利于培養出創新創業型學生。

(四)就業創業導向模糊。高職信息技術類專業學生由于本專業的核心競爭力不足,又受本科生就業期望值下降的大環境影響,就業導向模糊,不知道到什么類型的企業或組織,也不知道自己的職業生涯和崗位定位。在校期間受到的創業教育有限,不知道選擇什么樣的新興信息技術領域,更不知道如何創業,創業導向極其迷茫。

(五)實訓技能與目標崗位存在距離。通過調研,目前高職信息技術類專業的課程改革、實驗實訓及教材建設相對社會的人才需求滯后,專業課程改革依然強調理論學習,實訓技能與目標崗位存在很大距離,沒有做到零距離上崗,更沒有體現工學結合的無縫對接。學校的專業實訓技能還停留在傳統的模式,沒有建立“互聯網+創新教育”的實訓平臺,沒有真正的校企合作、校企互動。這就致使學生的技能水平與用人單位的目標崗位要求脫節,也是學生“畢業即失業”的原因之一。

(六)畢業學生與用人單位所求差距之大。由于高職信息技術類專業的畢業生沒有形成有自身特色的應用型水平,和計算機類的本科生沒有鮮明的對比,沒有自身的崗位定位,這就致使畢業學生與用人單位所求差距巨大。這也是高職信息技術類專業學生與用人單位的需求信息不對稱所造成的。

二、高職信息技術類專業人才培養模式研究

(一)做好有效的頂層設計。高職信息技術類專業人才是給信息技術類的企業、事業單位培養的應用型人才,是服務于計算機類行業領域的信息化人才,也是服務信息行業經濟發展的科技化人才。要根據計算機類行業領域的需求、信息技術類企事業人才的需求有效地做好信息化人才的特色頂層設計,積極形成“進口旺、中間強、出口暢”的良性人才培養模式。

(二)科學的設置課程體系。按照新時代要求高職信息技術類專業人才的課程體系跟上“互聯網+創新教育”的社會人才需要來設計。具體要求:首先,根據目前各種組織對高職信息技術類專業人才的核心技能需求做好系統調研。真實摸清高職信息技術類專業人才的兩大教學底線,即“理論教學底線和技能應用教學底線”。通過這兩個底線來設計課程體系;其次,以學生為主體,通過調動課堂教室和實驗實訓室的一切資源,來調動學生的學習興趣和學習積極性;再次,通過“互聯網+創新教育”的新興教學理念,積極設計緊跟時代特點、緊跟現實需求、緊隨社會熱點的創新教育課程體系。爭取培養一批有個性、有創新性的高素質人才;最后,課程體系的設置一定積極爭取各級各類人才需求的組織的見解,認真聽取用人單位及在信息技術專業創業成功人士的意見,形成科學的、主導鮮明的課程體系。

(三)加強實戰型師資隊伍建設。積極聘請有實戰經驗的教師隊伍,組織專兼并進的師資隊伍,要不拘一格使用人才,不要唯學歷、唯職稱,要積極聘請“實戰派”高級技術人才,“大學之大不在于大樓之大,而在于大師之大”。同時,也要提升現有的師資隊伍專業技術教學水平,制定科學的“雙師型”教師考核辦法,通過到企業掛職鍛煉、到用人單位零距離上崗鍛煉等多渠道培養現有教師教育教學與技能應用水平。

(四)構建素質教育和創新教育環節。要從高職信息技術類專業學生新生入學就要明確告知其所學專業性質、專業導向、就業導向,有條件的學校可以在其校企合作單位里進行入學專業教育,使得學生認識到自己到大學里是干什么的、學什么的、將來基本上是做什么的。這樣學生就會把自己大學里的時間、精力科學地規劃到自己的專業技術領域。積極構建綜合素質教育和創新教育環節,通過系統的職業生涯設計、信息技術專業技能學習和自身的“軟實力”提升,不斷提高自身的核心競爭力。畢業之際,無論是就業還是創業都能有自己的一席之地。endprint

(五)零距離上崗培訓模式。要改變高職信息技術類專業的課程設置、實驗實訓及教材建設相對用人單位需求滯后的現狀,就要深層次調動用人單位的積極性,共同構建“互聯網+創新教育”的實訓平臺,打造零距離上崗的培訓模式。校企聯動,積極培養有創新能力、創造意識的高技能、高素質的高職信息技術類專業人才。鼓勵和獎勵學校教師和用人單位一線技能人員一起研究高職信息技術類專業的“兩個底線”(理論教學底線和技能應用教學底線)、課程改革、技能實訓、教材編寫,制定課程標準,使得學生的技能水平與用人單位的目標崗位要求一致、工學結合達到無縫對接,使得畢業生成為“香餑餑”。

(六)“互聯網+創新教育”互動培養有效人才。通過構建“互聯網+創新教育”平臺,首先解決高職信息技術類專業學生與用人單位的需求信息對稱問題。一定通過工學結合、定崗實習、校企互動,弄清楚用人單位對于高職信息技術類專業學生的需求點,總結歸納共性之處,通過精確崗位定位,培養有鮮明特色的高職信息技術類專業的畢業生。

三、高職信息技術類專業人才培養模式創新與實踐

為了有效改變目前高職信息技術類專業人才培養模式中的系列現狀及問題,就要深化產教融合,促進教育鏈、人才鏈與產業鏈、創新鏈有機銜接,加強校企互動,積極把工學結合、產教融合作為專業人才培養模式的切入點。通過構建“互聯網+創新教育”平臺,做好校企合作的頂層設計,引導專業調整與建設,帶動課程體系、課程設置、理論教學、實訓教學、教學方法、綜合素質教育等系列環節的改革。

(一)積極構建“互聯網+創新教育”平臺。構建“互聯網+創新教育”平臺,首先要建立大數據人才分析數據庫,可以從網絡信息上系統地了解全國用人單位對于高職信息技術類專業人才需求,做好人才的“供給側”改革。其次,要依托職業教育集團和校企合作單位,切實派駐一線教師進行實地崗位調研,真正摸清用人單位需要什么樣的人才?什么崗位必須具備什么樣的專業知識?再次,要對創新型人才進行調研,系統匯總這類人才的共性,便于對高職信息技術類專業人才進行創新教育,培養出創新創造型人才,緊密對接國家“大眾創業、萬眾創新”形式下對人才的需求。還要根據職位說明書和崗位技能,系統分析高職信息技術類專業人才的專業技能及專業集群,明確什么崗位方向必須具備什么技能,明晰什么專業集群需要哪些知識與技能模塊構成。最后,系統地形成高職信息技術類專業人才培養模式,有效地培養應用型與創新型高職信息技術類專業人才。(圖1)

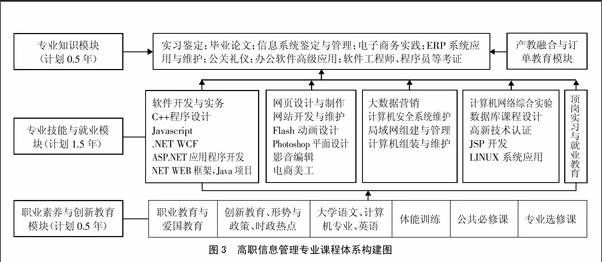

(二)高職信息技術類專業人才培養模式構建思路。在構建“互聯網+創新教育”平臺的基礎上,在對部分高職高專院校的信息類人才模式調研的實證分析下,探索出高職信息技術類專業人才培養模式構建思路。在產教融合、校企合作的基礎上,形成師資共建。通過企業的“工程師”、“技師”、“班組長”、“項目經理”等“一線師傅”和學校的“雙師型”、“實戰型”教師,共同從人才需求分析上形成崗位群及崗位集群;從具體的崗位任務和職位說明書上分析出該崗位的崗位知識點,進而形成理論教學底線、形成該專業方向的理論教學知識體系,同時形成技能實訓底線、形成該專業方向的技能應用體系。共建師資,共同分析教學內容,形成具有理論教學底線和技能實訓底線的專業課程標準。然后,要以學生為主體、調動學生學習的積極性、激發學生的創新創造性思維,必須“翻轉課堂”,采用微課、慕課等現代信息教學手段,共同研究課堂設計,推行“教學做一體化”教學改革方案,向每節課要“效率”。隨著時代的發展、社會環境的變革,要實時進行教材互動開發,開發出產教融合的“校本教材”,更好地服務區域經濟和相關的用人單位。(圖2)

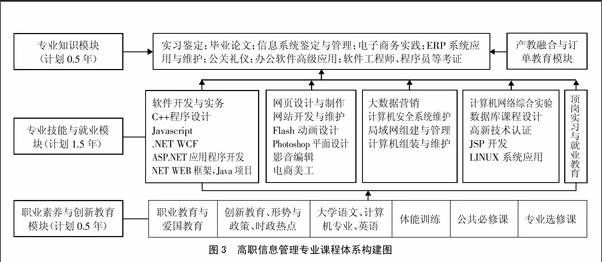

(三)以信息管理專業為例研究“課程體系”構建。在高職信息技術類專業人才培養模式構建思路下,以信息管理專業為例下研究“課程體系”構建。大致分為三個模塊,分別是:專業知識模塊(學制計劃0.5年)、專業技能與就業模塊(學制計劃1.5年)、職業素養與創新教育模塊(學制計劃0.5年)。其中專業技能與就業模塊(學制計劃1.5年)是整個人才培養模式的核心。通過《軟件開發與實務》、《C++程序設計》、《Javascript》、《.NET WCF》、《ASP.NET應用程序開發》、《NET WEB框架》、《Java項目》、《網頁設計與制作》、《網站開發與維護》、《Flash動畫設計》、《Photoshop平面設計》、《計算機安全系統維護》、《數據庫課程設計》、《大數據營銷》、《JSP開發》、《LINUX系統應用》、《影音編輯》、《局域網組建與管理》、《電商美工》、《計算機網絡綜合實驗》、《計算機組裝與維護》等專業技能課程學習,使得學生系統地掌握信息管理專業的崗位技能,通過高新技術認證和頂崗實習與就業教育等環節,具備就業的本領。同時,職業素養與創新教育模塊(學制計劃0.5年)不容忽視,首先要愛國愛黨、有職業道德和健康的身體。專業知識模塊(學制計劃0.5年)含有產教融合與訂單教育模塊,便于用人單位在教學過程中和學生畢業時實時考核,及時根據企業崗位需求調整人才培養課程,最終達到“供給側”人才的最優匹配。(圖3)

四、基于“互聯網+創新教育”的高職信息技術類專業人才培養模式的完善與展望

由于受教育資源、實訓資源和體制機制等多種因素的影響,高職信息技術類專業人才培養“供給側”和用人單位“需求側”在結構、質量、水平上還沒有最優匹配,“兩張皮”問題仍然存在。基于“互聯網+創新教育”的高職信息技術類專業人才培養模式就是應用“互聯網”、“大數據”、“產教融合”等有效信息分析用人單位的“需求側”,準確定位企業崗位的關鍵技能點,通過考核和建立措施調動學校一線教師和用人單位一線工程師的積極性,進而有效研究高職信息技術類專業的“兩個底線”(理論教學底線和技能應用教學底線),共同進行教學模式改革、教材改革、課程改革、課堂改革、技能實訓改革,采用“0.5+1.5+0.5”的動態人才培養方案,切實聚焦各種有效教學資源進而全面提升該專業人才培養質量,以求高職信息技術類專業人才培養“供給側”和用人單位“需求側”在結構、質量、水平上達到最優匹配。

主要參考文獻:

[1]《深化產教融合的若干意見》(國辦發[2017]95號)[R].北京:國務院辦公廳,2017.

[2]陶再平.高職信息技術類專業人才培養模式改革的探索與實踐[J].教育與職業,2010.6.

[3]孫琦.高校信息管理專業建設現狀及對策[J].中國教育學刊,2015.S2.

[4]賀月華.普通地方高校信息管理專業建設的思考[J].長春理工大學學報,2012.12.

[5]高太光,陳培友,肖昆.信息管理專業學生創新能力培養方法研究[J].高教論壇,2011.1.

[6]林育曼,饒浩.信息管理專業國家精品課程現狀分析與建議[J].中國遠程教育,2012.4.endprint