山東省產業結構調整對就業的動態影響研究

周景麗

摘要:文章通過研究1980~2015年山東省產業結構與就業結構的演變,借助產業結構偏離度與就業彈性指標進行測量分析,表明第二、三產業偏離度出現下降趨勢,第一產業對就業的擠出效應增強,第一產業剩余勞動力轉移形勢嚴峻。調整產業結構,提升勞動力素質對實現產業升級和擴大就業至關重要。

關鍵詞:產業結構;就業結構;結構偏離度;就業彈性

伴隨著山東省經濟的快速發展和工業化演進過程的加速,產業結構快速調整變化,對勞動力就業帶來一定沖擊。傳統的產業發展模式難以滿足新時期對經濟增速和效益提升協同發展要求,產業結構調整的轉型升級勢在必行。而產業結構的調整必然引發就業結構的不斷變化,勞動力會發生轉移和流動。針對產能過剩的傳統產業調整,勢必減少對勞動技能單一的低層次從業人員的需求,形成就業壓力;而伴隨著新興產業的日益崛起,對高層次專業技能人員的需求將日益增長,可有效促進就業,產生一定補償作用。利用產業結構偏離度和就業彈性指標,本文就山東省產業結構調整對就業的動態影響進行分析,為協調產業結構轉型升級中所出現的就業矛盾提出相應對策與建議。

一、山東省產業結構的變動趨勢

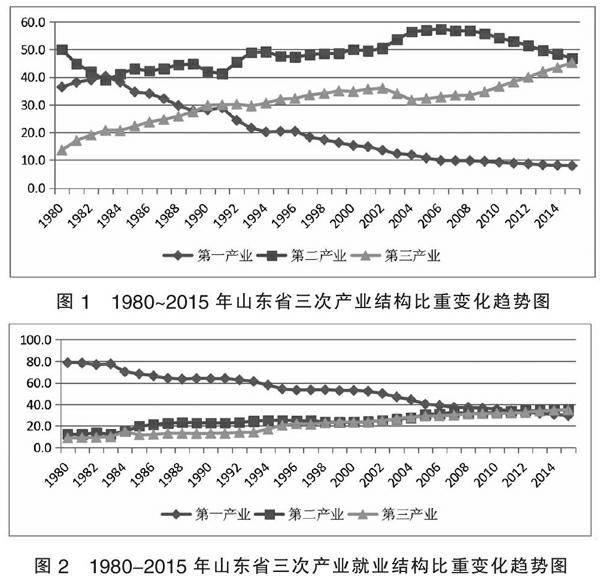

根據山東統計信息網所提供的相關數據分析, 1980至2015年山東省產業結構已由“二、一、三”轉變為2015年的“二、三、一”,產業結構正向合理化方向演變。山東省產業結構演進可分為兩個階段。第一階段(1980~1990年)山東省第三產業快速發展,第三產業所占比重由1980年的13.6%快速上升到1990年的29.8%,提高了16.2%,所占比重趕超第一產業;同時期,第二產業所占比重則由1980年的50%下降到1990年的42.1% ,產業結構逐步優化;第二階段(1991~2015年),第三產業比重持續上升,由1991年的30%上升到2015年的45.3%,第一產業比重持續下降由1991年的28.8%下降到7.9%;第二產業則出現小幅波動,由1991年的41.2%上升到2006年的57.4%,隨后進入下滑通道,于2015年下降到46.8%;對比同期第三產業所占比重,二者已十分接近。綜上所述,山東省第一產業比重持續下降,第二產業穩中有降,而第三產業則出現快速增長,成為山東省經濟發展的新動力。

二、山東省就業結構的變動趨勢

產業結構的轉變深刻影響著就業結構的轉型升級,勞動力在三次產業間出現了轉移:第一產業就業比重由1980年的78.8%下降到2015年的29.6%;第二產業就業比重由1980年的12.3%快速上升到35.3%;第三產業就業比重也表現出迅猛的增長勢頭,由1980年的8.9%提高至2015年的35.1%,增幅達到26.2%。伴隨著農業技術應用,生產效率大幅提高,所需人力則出現快速下滑,大型農業技術裝備的普及采用,對勞動力產生替代效應。作為資本密集型的工業,其絕對規模的擴張,對吸引勞動力進入具有一定作用,但資本、技術對勞動力的替代作用不可忽視,導致就業比重與產值比重失衡,對勞動力吸納作用有限。第三產業的發展為就業提供新的途徑,尤其是房地產、金融保險、電子商務、物流等新興服務業的興起,對吸納不同層次勞動力進入起到極大的推動作用,增加了就業機會。

三、山東省產業結構調整對就業的動態影響分析

(一)產業結構偏離度分析

產業結構偏離度是衡量產業結構與就業結構發展是否均衡的重要指標。該數值越小,表明產業發展相對均衡;反之,則代表發展出現失衡。當此偏離度數值小于0時,表示產值所占比重小于其就業的比重;反之,大于就業比重。公式如下:

Xi:第 i 產業產值的比重;Li:第 i 產業就業的比重;Di:第 i 產業結構偏離度。

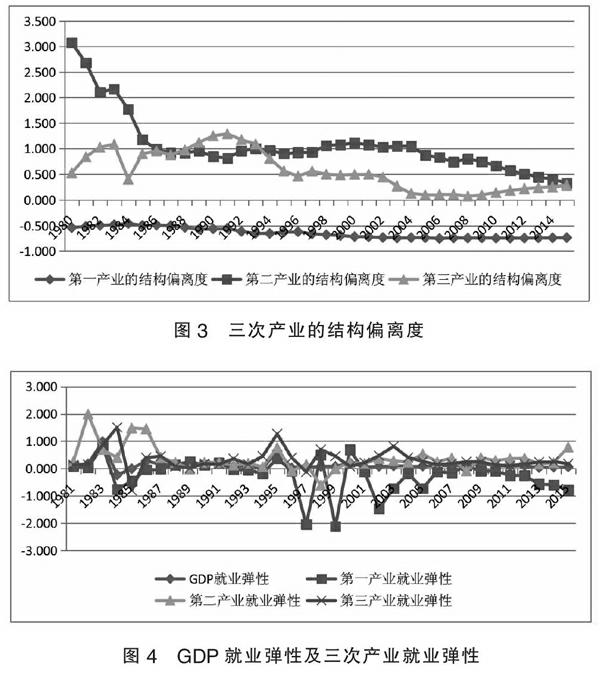

根據公式可得1980~2015年山東省產業結構偏離度具體數值,見圖3。

由圖3所示,第一產業的結構偏離度為負值,呈現小幅下降的態勢,說明第一產業產值所占比重小于其就業比重,第一產業生產效率低下,已無法吸納較多的剩余勞動力。第二產業的結構偏離度大于零,呈現下降趨勢,1985年前出現快速下滑趨勢,自1986年至今,則是緩慢下降,平均值是 1.066,說明第二產業吸引勞動力的能力不斷加強,對解決就業起到積極促進作用。第三產業的結構偏離皆為正值,波動相對較大,平均值是 0.571。由上述分析,可看出伴隨第二產業和第三產業的發展,二者對勞動力吸納皆有較大的空間。

(二)就業彈性分析

產業就業彈性β表示產業的產值每變化一個百分點所對應的產業就業人數百分比的變化。就業彈性可以反映各產業產值增長對就業的拉動作用。當β>0,表明經濟增長對就業具有拉動效應,且β越大,作用就越顯著;當β<0,經濟增長對就業的作用可分類:經濟正增長但就業減少為“擠出效應”;經濟負增長但就業增加為“吸入效應”。公式如下:

就業彈性β=就業增長百分比/產值增長百分比

就業增長百分比=

產業產值增長百分比=

Li,t表示第i產業第t年的就業人數,Gi,t表示第i產業第t年的產值。根據山東省統計信息網數據,計算1981~2015年GDP及三次產業就業彈性,如下圖4。

由圖4顯示,第一產業的就業彈性值波動劇烈,在所分析年份里以負值居多,1999 年就業彈性值跌至谷底達到-2.114,顯示其“擠出效應”顯著,表明勞動力隨產值增長發生轉移,大量涌向第二、三產業。第二產業的就業彈性值以正值為主,平均值為 0.312,顯示其對就業的強力拉動。第三產業的就業彈性分布與第二產業變化趨勢基本一致,平均值為 0.261,顯示其對勞動就業的增長起推動作用。endprint

1981~1991年和2005~2012年以及2015年,第二產業就業彈性基本上大于第三產業; 1992~2004年、2013~2014年第三產業就業彈性大于第二產業。這表明1981~1991年和2005~2012年以及2015年,第二產業產值的增長對就業的拉動效果優于第三產業;1992~2004 年、2013~2014年第三產業作用則優于第二產業。二者在近三十五年來,出現交替上升的趨勢,第二產業吸納勞動力的能力由于其自身資金和技術對勞動替代趨勢而減弱。新興的技術密集程度較高的第三產業對就業增長的貢獻率放緩,但其吸收剩余勞動力轉移的潛力巨大。

四、對策與建議

(一)調整第一產業內部結構

提高農業經濟效益,帶動農業對勞動力消化。通過調整農產品品種,因地制宜,大力發展具有地方特色的農產品,以此為契機,將農產品生產、加工、銷售有機結合。大力引進推廣新型種植技術,提高作業效率;大力發展綠色農業以及精細化耕種,提升農產品附加值;鼓勵種植地發展農業深加工,提高收益的同時帶動當地就業;積極推進農業合作社經營模式,擴大農超對接范圍,減少農產品流通壁壘的同時促進農民增收。

(二)促進第二產業轉型升級

第二產業是山東省的支柱產業,但其對勞動力吸收與其對經濟貢獻作用不匹配。應加快調整第二產業結構,升級傳統產業,推動鋼鐵、水泥、有色金屬等產能過剩行業的去產能步伐;通過技術創新和技術進步,大力發展新興產業,如新材料、新能源、新一代信息技術又或是海洋開發的發展,都應當是山東省重點培育的新興產業,為實現山東省工業化注入新鮮血液,豐富山東省的第二產業的產業體系,為“工業大省”向“工業強省”的轉型提供動力。在產業轉型升級過程中,技術進步引領下的新產品和新服務不斷涌現,為更多高層次專業人員提供就業機會。

(三)加快第三產業發展

第三產業已逐步成為山東省的支柱產業,早期以傳統服務業為代表的第三產業因其進入門檻較低,吸納了大量第一產業剩余勞動力向其轉移。伴隨著新興服務業的崛起,政府應因勢利導,鼓勵優先發展生產服務性行業,如現代金融業、通信業、物流業、電子商務等,其快速發展將為第二產業轉型升級提供良好服務業配套發展,同時成為吸納高素質勞動力的主要途徑。積極支持企業創新經營模式和服務模式,引導服務企業改善供給結構,滿足消費者對高品質醫療、養老、旅游、文化、休閑領域的需求,與此同時,也可為創造新型的就業崗位和機會提供廣闊的平臺。

參考文獻:

[1]朱智文,王輝.甘肅省產業結構與就業結構的動態關系研究[J].開發研究,2009(05).

[2]虞孔卡,張干.重慶產業結構與就業結構的協調性分析[J].重慶工商大學學報(西部論壇),2009(01).

[3]盧杰.產業結構調整對勞動就業的影響研究——基于山東省的分析[D].山東財經大學,2016.

[4]郭克莎.結構優化與經濟發展[M].廣東經濟出版社,2001.

[5]段敏芳,郭忠林.產業結構升級與就業[M].武漢大學出版社,2013.

(作者單位:山東青年政治學院)endprint