旅游地社區(qū)居民生活質(zhì)量評(píng)估

梁增賢

[摘要]過(guò)往研究通過(guò)對(duì)多個(gè)具體生活質(zhì)量領(lǐng)域的評(píng)估來(lái)衡量總體生活質(zhì)量,找出生活質(zhì)量的“短板”領(lǐng)域,并針對(duì)性地制定改善方案。然而,社區(qū)居民對(duì)總體生活質(zhì)量的評(píng)價(jià)有時(shí)并不來(lái)源于具體領(lǐng)域,而是依據(jù)對(duì)各種“參考標(biāo)準(zhǔn)”之間比較差距的衡量。基于此,Michalos提出了多重差異理論(multiple discrepancies theory),并在生活質(zhì)量研究中廣泛發(fā)展。文章基于多重差異理論,以河南焦作云臺(tái)山周邊社區(qū)為例,分別于2014年和2015年開展問卷調(diào)查,收集435和394個(gè)有效樣本,實(shí)證檢驗(yàn)該理論在中國(guó)旅游情境中的適用性。研究表明,多重差異理論在評(píng)測(cè)居民生活質(zhì)量上具有很好的解釋力。就案例而言,周邊社區(qū)居民的生活狀況、自己認(rèn)為值得的生活狀況以及過(guò)去最好的生活狀況是社區(qū)居民對(duì)自己目前生活質(zhì)量評(píng)價(jià)的關(guān)鍵參考標(biāo)準(zhǔn)。旅游發(fā)展只有在上述生活質(zhì)量的比較差距中產(chǎn)生積極效應(yīng),居民總體生活質(zhì)量才會(huì)顯著提高。

[關(guān)鍵詞]旅游發(fā)展;生活質(zhì)量;多重差異理論;主觀幸福感;云臺(tái)山(焦作)

引言

通過(guò)發(fā)展旅游推動(dòng)鄉(xiāng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)步,實(shí)現(xiàn)旅游扶貧已經(jīng)成為我國(guó)當(dāng)前各級(jí)政府重要的政策選擇。在此背景下,旅游發(fā)展對(duì)居民生活所產(chǎn)生的積極效益被給予了更大的期待,而正確衡量這一效益則成為鄉(xiāng)村旅游扶貧(或減貧)的前提。當(dāng)前,旅游發(fā)展從城市延伸到鄉(xiāng)村,鄉(xiāng)村社區(qū)居民的日常生活不可避免地受到旅游者及其活動(dòng)的影響,既有積極影響,也有負(fù)面影響,如人流擁擠、交通擁堵、停車?yán)щy和環(huán)境衛(wèi)生等問題。盡管旅游影響的研究逐漸受到重視,但準(zhǔn)確地評(píng)估其對(duì)生活質(zhì)量的影響一直是研究難點(diǎn)。近年來(lái),直接探討旅游發(fā)展與居民生活質(zhì)量關(guān)系的研究有了一定積累。這些研究主要基于主觀幸福感(subiect wellbeing)、幸福度(happiness,又翻譯為快樂度)和生活滿意度(life satisfaction)等理論,其基本思路都是認(rèn)為居民的總體生活質(zhì)量是基于多個(gè)具體生活質(zhì)量領(lǐng)域的某種綜合衡量。人們通過(guò)旅游發(fā)展,改善生活質(zhì)量的“短板”領(lǐng)域,就能提高總體生活質(zhì)量。然而,這一思路的缺陷隨著實(shí)證案例的積累而逐漸顯現(xiàn)。例如,處于不同旅游發(fā)展階段的社區(qū),旅游對(duì)生活質(zhì)量各領(lǐng)域的影響不同,程度不一,此時(shí)綜合評(píng)估所有領(lǐng)域的影響則略有牽強(qiáng)。與此同時(shí),多領(lǐng)域的評(píng)測(cè)對(duì)總體生活質(zhì)量的解釋力并不穩(wěn)定,缺乏橫向可比性。在我們對(duì)偏遠(yuǎn)旅游地社區(qū)居民的調(diào)研發(fā)現(xiàn),居民對(duì)總體生活質(zhì)量的評(píng)估并不完全來(lái)源于具體生活質(zhì)量領(lǐng)域,而是基于對(duì)各種“參考標(biāo)準(zhǔn)”之間比較差距的衡量。

在西方,也出現(xiàn)類似的現(xiàn)象。1985年,Michalos提出了解決方案——多重差異理論(multiple discrepancies theory,MDT)。該理論認(rèn)為,人們的總體主觀生活質(zhì)量是基于個(gè)體對(duì)自我現(xiàn)實(shí)狀況與參考標(biāo)準(zhǔn)之間差距的比較。Michalos進(jìn)一步將其操作化,通過(guò)實(shí)證研究,指出多重差異理論只需要3~5個(gè)指標(biāo),就能夠有效解釋總體生活質(zhì)量。隨后,社會(huì)科學(xué)界廣泛發(fā)展和應(yīng)用該理論,以增強(qiáng)其穩(wěn)定性和適用性。然而,該理論在旅游研究領(lǐng)域卻鮮見。因此,本文的研究目的就是檢驗(yàn)該理論在中國(guó)旅游發(fā)展情境下的適用性,以河南省焦作市云臺(tái)山周邊社區(qū)居民為例,實(shí)證應(yīng)用多重差異理論指標(biāo)體系測(cè)量居民生活質(zhì)量,探尋偏遠(yuǎn)地區(qū)旅游社區(qū)居民生活質(zhì)量的關(guān)鍵“參考標(biāo)準(zhǔn)”,并提出提升居民幸福感的有效途徑。

1文獻(xiàn)綜述

1.1旅游發(fā)展與主觀幸福感研究

在生活質(zhì)量研究領(lǐng)域,衡量生活質(zhì)量通常包括客觀指標(biāo)(斯堪的納維亞模式)和主觀指標(biāo)(美國(guó)模式)。前者認(rèn)為相關(guān)生活物質(zhì)條件的提高就能更加幸福,而后者認(rèn)為生活質(zhì)量來(lái)源于人的主觀體驗(yàn)和感受,物質(zhì)條件的改善并不一定帶來(lái)幸福提升。在中國(guó),由于許多官方數(shù)據(jù)缺失統(tǒng)計(jì),客觀指標(biāo)無(wú)法取得長(zhǎng)期可靠的數(shù)據(jù)支持,主觀指標(biāo)也就自然受到中國(guó)社會(huì)科學(xué)界的廣泛推崇。其中,以主觀幸福感(subiect well-being)為代表的主觀指標(biāo)廣泛用于探討城市居民、大學(xué)生、流動(dòng)人口、農(nóng)民工、老年人、青少年的主觀幸福感及其影響因素,如社會(huì)支持、收入、城市適應(yīng)等。針對(duì)不同類群人口和研究問題,生活質(zhì)量的影響因素和指標(biāo)也相應(yīng)地調(diào)整。然而,誠(chéng)如邊燕杰所說(shuō),準(zhǔn)確測(cè)量主觀幸福感本就困難,而窮盡其全部影響因素更是可望而不可及。因此,盡管中國(guó)的主觀幸福感研究從20世紀(jì)90年代開始,積累了大量的實(shí)證研究,但至今仍有許多問題尚待探討,而構(gòu)建廣泛認(rèn)可且適合中國(guó)各群體的主觀幸福感指標(biāo)體系尤為困難。

在旅游研究領(lǐng)域,生活質(zhì)量的研究主要沿著兩大議題展開:一是旅游行為或體驗(yàn)對(duì)旅游者自身生活質(zhì)量的影響;二是旅游發(fā)展對(duì)當(dāng)?shù)鼐用裆钯|(zhì)量的影響。這些研究主要采用主觀指標(biāo),包括主觀幸福感、生活滿意度和幸福/快樂度。生活滿意度和幸福度都是側(cè)重于短期評(píng)測(cè),甚至是即時(shí)反應(yīng),其中生活滿意度側(cè)重于認(rèn)知層面,而幸福度側(cè)重于情感層面。主觀幸福感則是綜合了認(rèn)知(cognitive)和情感(affective)方面的個(gè)體反映。因此,主觀幸福感更適合于研究旅游發(fā)展等長(zhǎng)期因素對(duì)社區(qū)居民生活質(zhì)量的影響。

通常,主觀幸福感被劃分為多個(gè)具體生活質(zhì)量領(lǐng)域(domain),而總體主觀幸福感(total SWB)就是各個(gè)具體生活質(zhì)量領(lǐng)域綜合評(píng)價(jià)的結(jié)果。隨著研究的深入和案例地的擴(kuò)展,生活質(zhì)量領(lǐng)域不斷增加,Cummins總結(jié)出了173個(gè)生活質(zhì)量領(lǐng)域,其中有7個(gè)是最為常見的:物質(zhì)福利(material well-being)、健康(health)、生產(chǎn)力(productivity)、親密關(guān)系(intimacy)、安全感(safety)、社區(qū)狀況(community)以及情感幸福(emotional well-being)。這7個(gè)生活質(zhì)量領(lǐng)域被廣泛接受,并經(jīng)常應(yīng)用于旅游與生活質(zhì)量的研究中,只是在具體案例研究中略有選擇。例如,Kim等人研究旅游地居民主觀幸福感時(shí),將其簡(jiǎn)化為積極和消極兩方面,涉及經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化和環(huán)境等領(lǐng)域。Andereck和Nyaupane特別考慮旅游影響感知程度,構(gòu)建了包含8個(gè)領(lǐng)域的主觀幸福感模型(TQOL)。Liang和Hui修訂了TQOL模型,根據(jù)中國(guó)人注重家庭生活領(lǐng)域的特點(diǎn),增加了家庭和個(gè)人生活狀況領(lǐng)域。過(guò)去10年,旅游地居民主觀幸福感評(píng)估積累了一定的實(shí)證案例,但問題逐漸凸顯,主要表現(xiàn)為:

第一,處于旅游發(fā)展不同階段的社區(qū),旅游對(duì)生活質(zhì)量各領(lǐng)域的影響范圍和程度有所差異。研究表明,在旅游發(fā)展的初始階段,旅游對(duì)居民的經(jīng)濟(jì)和文化生活領(lǐng)域影響范圍小,程度淺;在旅游發(fā)展的成熟階段,旅游對(duì)經(jīng)濟(jì)生活領(lǐng)域影響范圍最大,程度最深,而對(duì)文化生活領(lǐng)域的影響略有增長(zhǎng);在旅游發(fā)展的衰退階段,對(duì)經(jīng)濟(jì)生活領(lǐng)域的影響下降,但對(duì)文化生活領(lǐng)域的影響達(dá)到最大。隨著社區(qū)旅游的發(fā)展,居民群體逐漸分異,對(duì)旅游發(fā)展的態(tài)度也出現(xiàn)了變化。此時(shí),多領(lǐng)域的生活質(zhì)量評(píng)測(cè)在同一社區(qū)的不同群體就存在顯著差異。因此,對(duì)處于不同旅游發(fā)展階段的社區(qū),采取完全相同的生活質(zhì)量領(lǐng)域進(jìn)行評(píng)價(jià)是不科學(xué)的。

第二,多生活質(zhì)量領(lǐng)域的評(píng)測(cè)對(duì)總體生活質(zhì)量的解釋力并不穩(wěn)定,缺乏橫向可比性。例如,Andereck和Nyaupane最早構(gòu)建的8個(gè)領(lǐng)域的TQOL(tourism-quality oflife)解釋了總體生活質(zhì)量的55%。Liang和Hui改進(jìn)了TQOL模型,解釋力提高到了61.844%。Guo等開發(fā)的9個(gè)生活質(zhì)量領(lǐng)域解釋了生活質(zhì)量73.17%的變異量。然而,Kim等人的研究指出,多領(lǐng)域生活質(zhì)量?jī)H解釋了49%的總體生活滿意度。Nawijn和Mitas更是指出,多領(lǐng)域生活質(zhì)量只能解釋總體生活質(zhì)量的47.7%,其中僅有9%的變異是來(lái)源于旅游影響。事實(shí)上,在生活質(zhì)量研究領(lǐng)域,這種“單項(xiàng)提問,總體相加”的測(cè)量方法一直備受爭(zhēng)議,缺乏橫向可比性。

第三,在實(shí)際調(diào)研中,受訪居民總是以過(guò)去的生活或周邊其他鄉(xiāng)村社區(qū)居民的生活狀況作為比較。在學(xué)術(shù)界,伊斯特林悖論指出,收入是重要的生活質(zhì)量領(lǐng)域,但收入的增長(zhǎng)并一定帶來(lái)幸福感的提升。收入與主觀幸福感的關(guān)系對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家居民而言并不顯著,但對(duì)于貧困國(guó)家或地區(qū)而言就顯著。類似的情況,在中國(guó)亦如此。中國(guó)的收入差距對(duì)主觀幸福感呈現(xiàn)倒U形影響,零界點(diǎn)的基尼系數(shù)是0.4,在0.4之前,收入增加,幸福感提高;在0.4之后,收入增加,幸福感下降。在經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)階段,收入增長(zhǎng)帶來(lái)幸福提升;如果經(jīng)濟(jì)收縮,那么幸福感也可能隨之下降。對(duì)處于不同發(fā)展階段的社區(qū)而言,旅游發(fā)展引發(fā)的收入增長(zhǎng)并不一定帶來(lái)主觀幸福感的提升。

1.2基于多重差異理論的生活質(zhì)量評(píng)測(cè)模型

1985年,Michalos提出了多重差異理論,該理論認(rèn)為人們總體生活質(zhì)量是基于對(duì)各種“參考標(biāo)準(zhǔn)”之間比較差距(discrepancies)的感知。Michalos將其理論操作化,通過(guò)實(shí)證研究,構(gòu)建了7個(gè)關(guān)鍵“參考標(biāo)準(zhǔn)”:他們想要的、周圍人的、過(guò)去最好的、3年前預(yù)期的、5年后希望擁有的、認(rèn)為值得的以及認(rèn)為他們最需要的。換句話說(shuō),人們對(duì)生活質(zhì)量的好壞的認(rèn)知并不基于某個(gè)具體生活領(lǐng)域的改善,而是基于自己與他人(selfnow/others)、現(xiàn)實(shí)與值得的(selfnow/deserved)、現(xiàn)實(shí)與需要的(selfnow/needs)、現(xiàn)實(shí)與計(jì)劃的(selfnow/progress)、現(xiàn)實(shí)與未來(lái)的(selfnow/future)以及現(xiàn)實(shí)與過(guò)去最好的(self now/best)之間的比較差距。Michalos后來(lái)又補(bǔ)充了兩個(gè)參考標(biāo)準(zhǔn):一是現(xiàn)實(shí)與現(xiàn)在期望的(self now/self expected by now);二是現(xiàn)實(shí)與未來(lái)期望的(self now/self expected in future)。此外,還有一些研究加入了現(xiàn)實(shí)與想要的(selfnow/wants),自己與親戚的(selfnow/relatives)、自己與朋友的(self now/friends)、自己與最低可接受結(jié)果(self now/minimum tolerable outcomes)等。該理論在過(guò)去幾十年經(jīng)受了大量的實(shí)證檢驗(yàn),其中Michalos的團(tuán)隊(duì)基于39個(gè)國(guó)家18 000樣本的研究表明,該理論解釋力最好的是在奧地利和芬蘭等國(guó)家,平均達(dá)到64%;解釋力最差的是在墨西哥,平均也有36%。其中,“與想要的目標(biāo)相比”和“與周圍其他人相比”這兩個(gè)參考標(biāo)準(zhǔn)最具解釋力。

多重差異理論及其操作化在過(guò)去一直在優(yōu)化,以增強(qiáng)其適用性。Jacob和Brinkerhoff通過(guò)進(jìn)一步的操作化(operafionalizing)多重差異,使多重差異評(píng)測(cè)模型的適應(yīng)性得到提升。Jacob等進(jìn)一步檢驗(yàn)了多重差異模型各“參考標(biāo)準(zhǔn)”之間的互動(dòng)關(guān)系,提出了兩個(gè)顯著的補(bǔ)償因素。Michalos和Kahlke檢驗(yàn)和優(yōu)化了多重差異模型評(píng)測(cè)的穩(wěn)定性和敏感性。通過(guò)操作化,多重差異理論的適應(yīng)性和解釋力得到了提升,一般能夠穩(wěn)定地解釋總體生活質(zhì)量的50%以上,相比于多生活質(zhì)量領(lǐng)域具有優(yōu)勢(shì)。Michalos認(rèn)為,多重差異理論簡(jiǎn)潔明了,易于測(cè)量,適用于不同類型的案例地。當(dāng)然,多重差異理論在解釋某些特定群體時(shí),其解釋力也可能低于50%。因此,在實(shí)際研究中,“參考標(biāo)準(zhǔn)”需要根據(jù)案例地和群體情況進(jìn)行小范圍的調(diào)整。與此同時(shí),諸如性別、年齡、收入和受教育程度等人口特征,以及自我尊重(self-esteem)和社會(huì)支持(social support)因素也會(huì)納入評(píng)測(cè)模型進(jìn)行分析,但社會(huì)人口特征變量對(duì)總體生活質(zhì)量的解釋力一般不會(huì)超過(guò)10%。

2研究設(shè)計(jì)

2.1案例社區(qū)情況

本文案例地云臺(tái)山位于河南省焦作市修武縣,面積240平方千米,距省會(huì)鄭州西北70千米。1999年,焦作市明確了以云臺(tái)山為核心的山水旅游城市建設(shè)戰(zhàn)略。在短短的十幾年間,云臺(tái)山成長(zhǎng)為中國(guó)新興的旅游目的地。2004年,云臺(tái)山被聯(lián)合國(guó)教科文組織評(píng)選為全球首批世界地質(zhì)公園,2007年被評(píng)為國(guó)家5A級(jí)景區(qū)。2014年,云臺(tái)山景區(qū)接待游客223萬(wàn)人次(僅指主景區(qū)實(shí)際人園人數(shù)),2015年增長(zhǎng)到235萬(wàn)人次。云臺(tái)山景區(qū)遠(yuǎn)離城市,2014年云臺(tái)天階國(guó)際飯店建成之前,游客的餐飲、住宿以及購(gòu)物消費(fèi)基本發(fā)生在位于景區(qū)內(nèi)部的5個(gè)鄉(xiāng)村社區(qū),即岸上、古洞窯、五家臺(tái)、茶棚掌和黑石嶺。這促進(jìn)了社區(qū)居民生活的改善。這5個(gè)社區(qū)(原屬岸上鄉(xiāng))在2000以前為省級(jí)貧困鄉(xiāng),主要以山林種植(如四大懷藥)為生,人均收入僅260元。2000年云臺(tái)山景區(qū)大發(fā)展以來(lái),出于環(huán)境保護(hù)的目的,山林種植被禁止,鄉(xiāng)村居民逐漸轉(zhuǎn)型從事旅游相關(guān)就業(yè):一部分村民受雇于景區(qū)成為景區(qū)員工,一部分村民利用自家房屋從事旅游經(jīng)營(yíng)活動(dòng),為非景區(qū)員工。目前,5個(gè)社區(qū)80%以上的村民都從事旅游相關(guān)就業(yè)。其中,云臺(tái)山景區(qū)員工由2000年的69名增加到2015年的近1900名,大部分是上述社區(qū)居民,也吸納了部分周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的居民。2014年,云臺(tái)山周邊5個(gè)社區(qū)家庭旅館(部分兼營(yíng)購(gòu)物、餐飲)數(shù)量達(dá)388個(gè),2015年有所下降,其中,岸上125家、黑石嶺84家、古洞窯67家、五家臺(tái)56家、茶棚掌26家,另有土特產(chǎn)品商店約60家。旅游發(fā)展成為鄉(xiāng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)步和生活質(zhì)量提升的主要推動(dòng)力。目前,這5個(gè)社區(qū)的居民全部脫貧,與大多數(shù)周邊其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)的居民相比,較為富裕。與此同時(shí),為了滿足游客需要,政府和景區(qū)對(duì)社區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施、村容村貌進(jìn)行大規(guī)模的建設(shè),生活環(huán)境和條件得到了極大改善。

2.2問卷設(shè)計(jì)與調(diào)研過(guò)程

調(diào)查問卷分3部分:一是社區(qū)居民參與旅游經(jīng)營(yíng)的類型、經(jīng)營(yíng)時(shí)長(zhǎng)、居住時(shí)長(zhǎng)、雇員數(shù)量等,由于現(xiàn)有研究并不支持上述經(jīng)營(yíng)特征與總體生活質(zhì)量存在相關(guān)關(guān)系,故并未納入本研究分析;二是樣本的社會(huì)人口特征,如性別、年齡、個(gè)人月收入和受教育程度等;三是基于多重差異理論的生活質(zhì)量量表,包括4個(gè)參考標(biāo)準(zhǔn)和1個(gè)總體生活質(zhì)量(totalSWB)題項(xiàng),采用李克特5度量表(1很不滿意-5非常滿意),問題類似于“與您周圍社區(qū)的人相比,您認(rèn)為目前的生活狀況?”本文通過(guò)對(duì)關(guān)鍵人物的訪談,試驗(yàn)了各種參考標(biāo)準(zhǔn)的適應(yīng)性和可行性,最終選取了4個(gè)參考標(biāo)準(zhǔn):與周圍社區(qū)人比(SO)、與認(rèn)為值得的比(SD)、與過(guò)去最好的比(SB)和與3年后希望的比(SF)。主要基于如下考慮:第一,上述4項(xiàng)參考標(biāo)準(zhǔn)是最廣泛使用的標(biāo)準(zhǔn);第二,因?yàn)楦鱾€(gè)參考標(biāo)準(zhǔn)在意思上有差別,但表述上難以區(qū)分。過(guò)多的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于本案例所調(diào)查的偏遠(yuǎn)地區(qū)社區(qū)村民而言,難以感知其差別。例如受訪的關(guān)鍵人物就很難判斷“與最低可接受結(jié)果相比”這樣的參考標(biāo)準(zhǔn)。

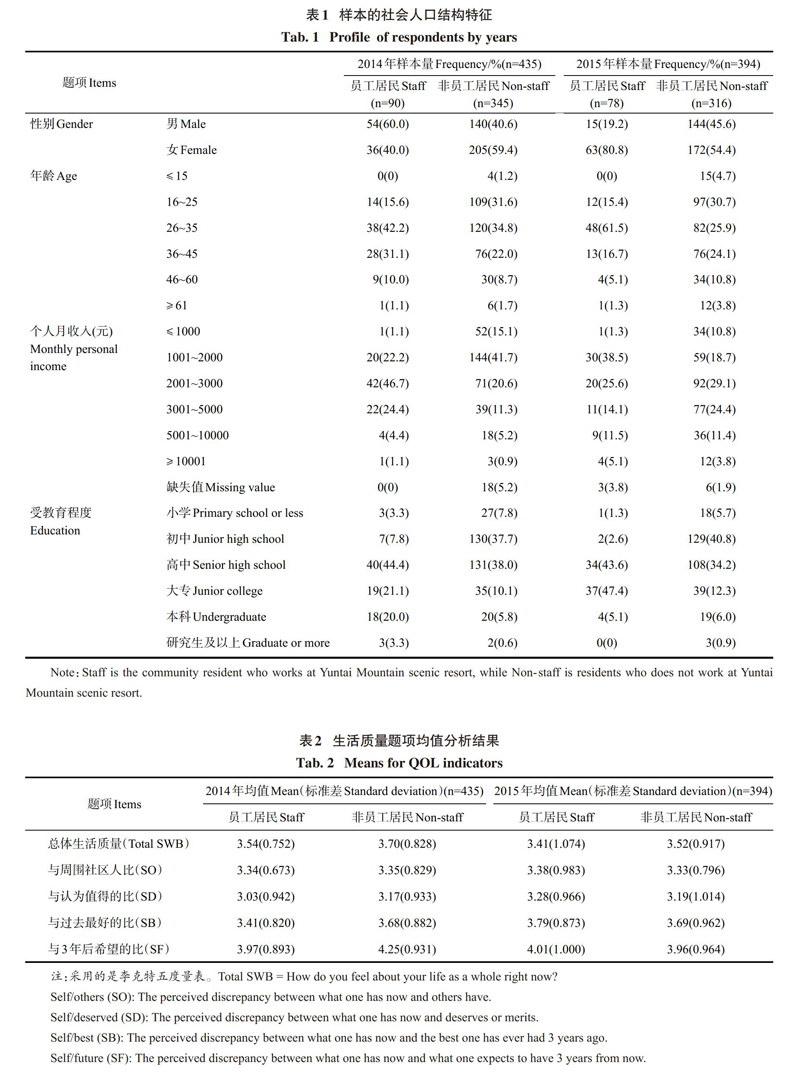

課題組分別于2014年7月4-12日和2015年8月17-26日對(duì)案例地開展了關(guān)鍵人物訪談和兩次問卷調(diào)查,訪談和問卷調(diào)查同期進(jìn)行。關(guān)鍵人物訪談包括云臺(tái)山風(fēng)景名勝區(qū)管理局負(fù)責(zé)人(3名,分管營(yíng)銷、規(guī)劃和運(yùn)營(yíng)),社區(qū)精英(5人,主要為經(jīng)營(yíng)時(shí)長(zhǎng)較長(zhǎng)和經(jīng)營(yíng)規(guī)模較大者),景區(qū)員工(4人,社區(qū)居民),部分關(guān)鍵人物進(jìn)行了多次訪談。關(guān)鍵人物訪談一方面在于驗(yàn)證量表的適用性,另一方面旨在佐證問卷結(jié)果,對(duì)結(jié)果進(jìn)行解釋。兩個(gè)年度的問卷調(diào)查對(duì)象屬于同一總體。針對(duì)員工居民(在云臺(tái)山景區(qū)工作的社區(qū)居民)的調(diào)查是在云臺(tái)山景區(qū)管理局的協(xié)助下,走訪各個(gè)部門和基層單位,采取便利和滾雪球抽樣的方式獲得,調(diào)研由課題組獨(dú)立開展;針對(duì)非員工居民(指參與旅游經(jīng)營(yíng)活動(dòng)但不在云臺(tái)山景區(qū)工作的社區(qū)居民)則采取普查的方式,調(diào)研組獨(dú)立走訪周邊社區(qū)所有家庭旅館、餐館和特產(chǎn)商店進(jìn)行問卷調(diào)查。2014年,共計(jì)發(fā)放問卷500份,回收478份,剔除無(wú)效問卷(如連續(xù)重復(fù)、關(guān)鍵信息缺失、完成率過(guò)低或邏輯謬誤等問卷)后剩余435份有效問卷。2015年,共計(jì)發(fā)放問卷523份,回收問卷482份,有效問卷394份,見表1。

3結(jié)果分析

3.1均值分析

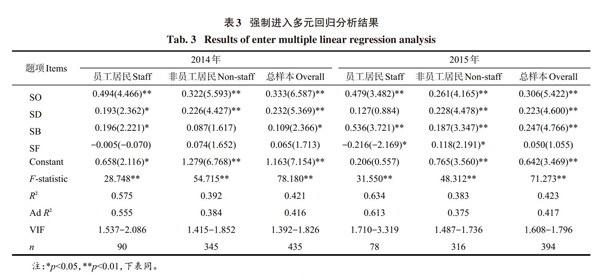

本文采用SPSS22進(jìn)行信度分析表明,2014年全部樣本(435個(gè))的Cronbachs Alpha值為0.826,而2015年全部樣本(394)的Cronbachs Alpha值為0.832,達(dá)到Nunnally和DeVellis所認(rèn)定的“非常好”的信度標(biāo)準(zhǔn)。本文通過(guò)均值分析,比較兩個(gè)年份不同類型社區(qū)居民在生活質(zhì)量方面的差異(表2)。

均值分析表明,無(wú)論是員工居民還是非員工居民,2014年的社區(qū)居民的總體生活質(zhì)量均高于2015年(均值:3.54>3.41;3.70>3.52),且個(gè)體間差異擴(kuò)大(方差:0.752<1.074;0.828<0.917),群體趨于多元。從群體比較看,非員工居民普遍比員工居民的總體生活質(zhì)量高(均值:3.54<3.70;3.41<3.52)。但從具體參考標(biāo)準(zhǔn)的年際變化比較來(lái)看,2014年非員工居民在各個(gè)參考標(biāo)準(zhǔn)比較中都比員工居民的高;然而2015年的情況則正好相反,員工居民評(píng)價(jià)均值大幅上升,而非員工居民評(píng)價(jià)趨于穩(wěn)定(表2)。這是因?yàn)椋阂环矫妫菃T工居民所從事的家庭旅館、特產(chǎn)商店和旅游餐飲等業(yè)務(wù)主要依托于自家房屋,生產(chǎn)與生活一體,自主靈活,不受約束,收入盡管不穩(wěn)定,但也高于員工居民,因而表現(xiàn)出比員工居民更高的總體生活質(zhì)量;另一方面,員工居民經(jīng)濟(jì)來(lái)源于景區(qū)收入(主要是門票),景區(qū)游客量的波動(dòng)很容易反映到其經(jīng)濟(jì)收人和各方面福利的變化。2015年游客量的上升,門票增收,直接導(dǎo)致員工居民生活質(zhì)量的提高。在所有參考標(biāo)準(zhǔn)中,sF(與3年后希望的比)無(wú)論在任何群體、任何年份都是表現(xiàn)出最高的均值,表明居民目前生活的狀況與未來(lái)3年后所期待的生活狀況已經(jīng)非常接近,受訪者對(duì)未來(lái)生活的期待沒有變化。SD(與認(rèn)為值得的比)的均值最低,說(shuō)明居民目前生活狀況與他們認(rèn)為值得或應(yīng)得的生活狀況還有差距。訪談中,部分居民認(rèn)為為生活付出的要比獲得的多,不值得。

3.2多元回歸分析

本文采用強(qiáng)制進(jìn)入法,以4個(gè)參考標(biāo)準(zhǔn)作為自變量(SO、SD、SB、SF),總體生活質(zhì)量為因變量,分年度(2014年和2015年)、分類群體(員工居民、非員工居民和總樣本)進(jìn)行多元回歸分析,結(jié)果如表3。

根據(jù)表3可知,從2014年和2015年的總體樣本看,SO、SD和SB對(duì)總體生活質(zhì)量具有顯著的正向影響,且SO的系數(shù)最大,解釋力最強(qiáng)。這說(shuō)明“與周圍社區(qū)人比”“與認(rèn)為值得的比”“與過(guò)去最好的比”是人們對(duì)自身總體生活質(zhì)量評(píng)價(jià)的顯著參考標(biāo)準(zhǔn),而“與3年后希望的比”并非顯著參考標(biāo)準(zhǔn)。與此同時(shí),SF僅在2015年的員工居民中存在顯著的負(fù)向影響。這意味著對(duì)未來(lái)生活狀況期待越高,對(duì)目前生活狀況的評(píng)價(jià)就會(huì)越低。結(jié)合前文均值分析結(jié)果,由于居民對(duì)未來(lái)生活期待變化較小,隨著旅游發(fā)展,實(shí)際生活與期待的生活差距縮小,因而這種負(fù)向的關(guān)系僅在2015年的員工居民中顯著,不具有普遍的顯著性。從R2的表現(xiàn)看,2014年和2015年的數(shù)據(jù)表明回歸分析結(jié)果具有良好的穩(wěn)健性。總樣本看,4個(gè)“參考標(biāo)準(zhǔn)”對(duì)總體生活質(zhì)量的解釋力在41.6%-41.7%(Ad R2)之間,而在員工樣本看,其解釋力則高達(dá)55.5%-61.3%之間。多重差異理論更適合解釋員工居民的生活質(zhì)量。

3.3控制變量的多元回歸分析

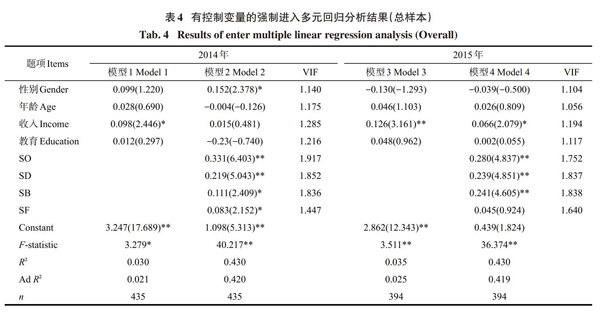

本文用兩個(gè)年度的總樣本,進(jìn)一步以社會(huì)人口特征作為控制變量,采用強(qiáng)制進(jìn)入法,仍以4個(gè)參考標(biāo)準(zhǔn)作為自變量,總體生活質(zhì)量為因變量,分兩年度各用兩個(gè)模型進(jìn)行多元回歸分析,其中,性別變量(名義變量)已進(jìn)行虛擬變量處理,結(jié)果如表4。

根據(jù)表4可知,在社會(huì)人口特征中,僅個(gè)人月收入對(duì)總體生活質(zhì)量具有顯著的正向關(guān)系,收入越高,總體生活質(zhì)量越高。當(dāng)然,這并不意味著隨著收入的增長(zhǎng),總體生活質(zhì)量會(huì)一直提高。本結(jié)果僅反映目前旅游發(fā)展階段和收人水平下的情況。總體而言,社會(huì)人口特征僅解釋了總體生活質(zhì)量的3.0%-3.5%。從模型1和模型2,模型3與模型4的比較看,在考慮社會(huì)人口特征因素下,4個(gè)“參考標(biāo)準(zhǔn)”在2014年樣本中對(duì)總體生活質(zhì)量具有顯著的正向作用,而在2015年的樣本中僅SO、SD和SB具有顯著的正向作用。在考慮社會(huì)人口特征因素的情況下,4個(gè)“參考標(biāo)準(zhǔn)”在2014年和2015年樣本中分別使解釋力提升了39.9%和39.4%。

4結(jié)論與討論

本文建立了包含4個(gè)“參考標(biāo)準(zhǔn)”的多重差異指標(biāo),以河南省焦作市云臺(tái)山景區(qū)內(nèi)5個(gè)社區(qū)居民為樣本,收集了2014和2015兩個(gè)年度的數(shù)據(jù),通過(guò)均值分析和多元回歸分析,實(shí)證檢驗(yàn)多重差異理論的適用性。研究表明,多重差異理論在解釋旅游地社區(qū)居民總體生活質(zhì)量上,對(duì)總樣本的解釋力在41.6%-41.7%之間,而對(duì)員工居民的解釋力在55.5%-61.3%之間。這一解釋水平在多重差異理論通常認(rèn)可的36%-64%范圍以內(nèi),符合50%上下的浮動(dòng)規(guī)律,具有良好的適用性。從理論意義上看,案例社區(qū)居民對(duì)總體生活質(zhì)量評(píng)價(jià)主要參考周圍社區(qū)居民的生活狀況、自己認(rèn)為值得的生活狀況以及過(guò)去最好的生活狀況,而不是未來(lái)期待的生活狀況。相較于多領(lǐng)域生活質(zhì)量的評(píng)測(cè)方法,從實(shí)證結(jié)果看,多重差異評(píng)測(cè)具有兩大優(yōu)勢(shì):第一,理論和指標(biāo)簡(jiǎn)潔,不涉及具體生活領(lǐng)域的旅游影響差異,適用于旅游發(fā)展不同階段的社區(qū),對(duì)貧困地區(qū)受教育程度低的社區(qū)居民尤為適用;第二,不同案例地基本采用的是相同的“參考標(biāo)準(zhǔn)”,評(píng)測(cè)結(jié)果具有橫向可比性,解釋力較為穩(wěn)定。

從實(shí)踐意義看,本研究認(rèn)為,為了提高旅游地居民生活質(zhì)量,政府要在已經(jīng)公平照顧社區(qū)居民利益、讓居民平等參與旅游發(fā)展的基礎(chǔ)上更加注重效率,在做大旅游發(fā)展蛋糕的同時(shí)分好蛋糕,讓實(shí)際參與旅游發(fā)展較多,且生活受到旅游影響較大的社區(qū)居民有獲得感。這種獲得感不是絕對(duì)的獲得,而是一種比較自己與周圍人、付出與得到、過(guò)去和現(xiàn)在之間的相對(duì)獲得感。政府工作的重點(diǎn)不僅要實(shí)現(xiàn)具體生活質(zhì)量領(lǐng)域的總體提升,更應(yīng)重點(diǎn)改善參與旅游的社區(qū)居民的生活質(zhì)量領(lǐng)域,讓他們先“幸福”起來(lái),樹立榜樣,引領(lǐng)更多的人參與旅游,獲得更好的生活質(zhì)量。這可能是提高旅游地社區(qū)居民生活質(zhì)量的有效路徑。

本研究是多重差異理論在中國(guó)旅游發(fā)展情境下的一次嘗試。在未來(lái)的研究中,需要開展更多的實(shí)證案例,將多重差異理論拓展到不同發(fā)展階段的社區(qū)以及更多類型的居民。從實(shí)證層面,多重差異理論是否對(duì)于較低生活質(zhì)量的群體或受教育程度較低的群體具有更好的適用性?多重差異理論是否也適用于一個(gè)旅游發(fā)展處于成熟階段、社區(qū)群體類型更為復(fù)雜的城市旅游社區(qū)?多重差異理論其他“參考標(biāo)準(zhǔn)”能否在中國(guó)情境下的其他案例得到檢驗(yàn)?以及“旅游影響一多重差異一總體生活質(zhì)量”之間關(guān)系的研究是重要方向。從理論的本土化建構(gòu)層面,多重差異理論在中國(guó)的應(yīng)用可能面臨跨文化差異和地域差異。來(lái)自不同地域,具有不同文化背景的人可能表現(xiàn)為Triandis提出的4種不同群體類型,那些秉持垂直個(gè)人主義的人更關(guān)心與他人的比較,可能更適用多重差異理論。未來(lái),隨著中國(guó)實(shí)證研究案例的積累,新的“參考標(biāo)準(zhǔn)”,乃至新的理論解釋可能產(chǎn)生。