高等院校定向師范生培養方案的比較研究

方瑜 繆媚捺

摘 要:近幾年來,農村教育事業一直是社會關注的熱點,使得越來越多的高等院校與當地教育局共同構建定向師范生培養方案。通過對三所院校的各級小學全科教師定向培養方案在其結構組成、培養目標、課程設置三方面對比分析,了解當前的實施現狀,總結優勢和弊端,提出相應的建設性意見。

關鍵詞:定向師范生;定向培養;培養方案

中圖分類號:G451.1

文獻標識碼:A

為貫徹落實《浙江省中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020年)》精神以及有關人民政府、學校崗位對小學全科教師配備的實際需求,浙江省相關高等院校開展小學全科教師定向培養工作。本文選取浙江省A高校、B高校、C高校三所院校15、16、17級的定向培養方案,對定向培養方案在結構組成、培養目標、課程設置三方面對比分析,為制定定向師范生的培養方案提供參考意見。

一、定向師范生培養方案的結構比較

1.定向師范生培養方案的結構組成

本科專業人才定向培養方案是學校實施本科人才培養工作根本性指導文件,是教育教學活動組織主要依據。結合收集的小學全科教師定向培養方案,培養方案由培養目標、培養要求、學制與學位、課程設置等方面組成。

2.“三所院校”培養方案的結構分析

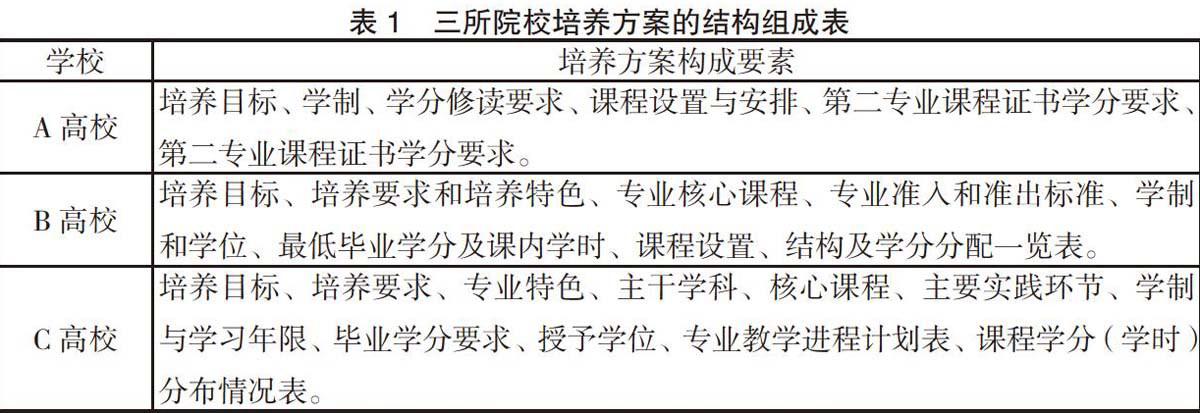

“三所院校”培養方案的結構組成,如表1所示。(說明:來自各學校官網)。

由表1可知,三個高校的培養方案主要是由培養目標、學制與學位、畢業學分要求、課程設置四方面組成。第一,可見各個高校并沒有統一的定向培養方案;第二,各學校并未體現農村小學全科教師培養特色;第三,由于辦學規模所限,C高校并未有II類學分。

二、定向師范生培養方案的培養目標比較

1.“三所院校”定向師范生培養方案的目標分析

培養目標是教育目的在各級各類學校教育機構的具體化,規定了不同類型的學校培養人的要求。三所師范院校均對培養目標做了具體闡述,如表2所示。

由此可見,學校培養人才都強調德智體全面發展;都要求掌握基本的教育理論知識;都強調具有一定的教育教學研究能力。三所院校也有各自特色:A高校強調培養從事小學教育工作的專門人才;B高校培養全科且能勝任農村教育事業;C高校重點培養“多能一專”型合格小學教師。

2.與省教育廳頒布的小學教師定向培養目標比較分析

2016年浙江省教育廳頒布的小學全科教師定向培養政策重點目標是培養小學全科教師,而只有B高校體現主動培養農村基礎教育所需的師資,A高校培養的小學教育工作管理者不能很好地反應農村教育的特點,C高校未能突顯農村基礎教育的理念,“合格”與A高校、B高校所說的“專業”“專門”,在要求上有所降低。

3.與小學教師專業標準中的基本要求比較分析

《小學教師專業標準(試行)》指出:對小學生日常表現進行觀察與判斷,發現和賞識每一位小學生的點滴進步;靈活使用多元評價方式,給予小學生恰當的評價和指導;引導小學生進行積極的自我評價;利用評價結果不斷改進教育教學工作。但在三所院校的培養目標中,過多強調教師的知識和技能,在教師的評價能力上有待重視。

三、定向師范生培養方案的課程設置比較

1.通識教育必修課程的比較分析

通識課程是指根據通識教育的目的與所要達到的目標而設計的課業及其進程的總稱,如表3所示。

由表3可知,三所院校注重德智體全面發展,均開設思想政治理論課程、大學英語、大學體育、大學生職業生涯規劃與就業指導、大學生創新創業基礎、大學生心理健康這六門必修通識課程。另外從縱向上來看,培養目標中強調注重德育發展,但在通識課程設置上并未體現,并且三所院校未開設與農村教育相關的課程,使學生對當前農村教育現狀缺乏了解。

2.教師教育課程的比較分析

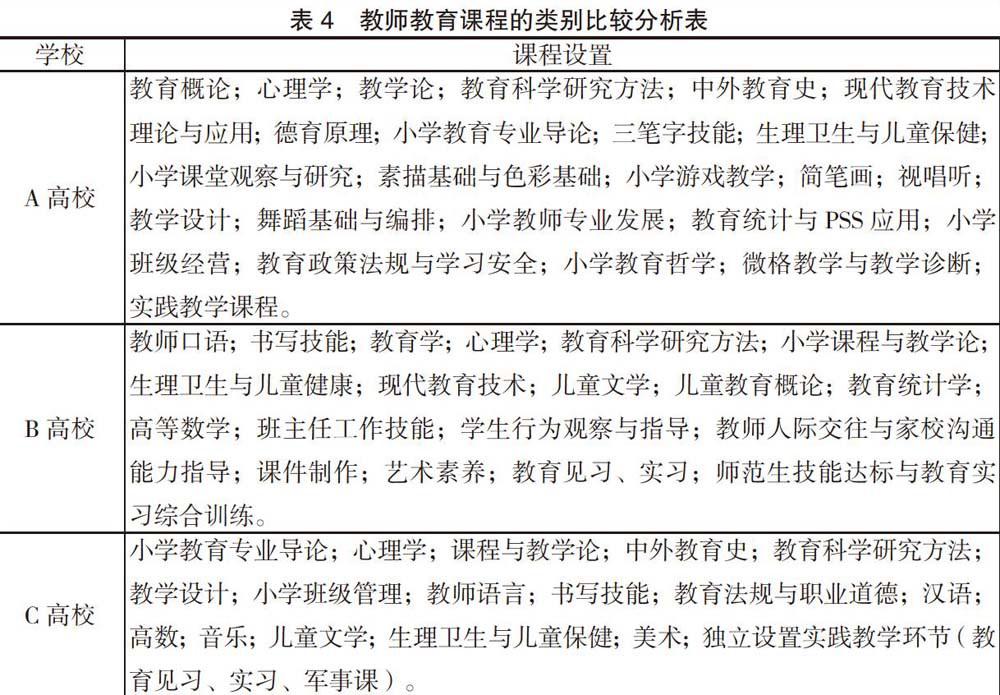

教師教育課程是涉及教育領域、教師專業發展的課程。三所院校的教師教育課程,如表4所示。

通過觀察表4,與一般的師范教師教育課程類別相似,但發現三所院校都十分重視教育學和心理學知識,卻忽視教育技術方面的課程,將其列屬與選修課的范疇。但現實情況是許多新教師在課件制作等實際操作方面處于弱勢。而且三所院校均沒有與農村文化、農村教育相關的課程設置。

3.教學實踐課程的比較分析

教學實踐是教育教學過程中不可缺少的環節。三個高校的教育見習與實習的時間都不一樣,A高校于第二學期就開設學科課標與教材研究;B高校分為教育見習1、教育見習2、教育見習3、教育實習;C高校技能訓練分散于第二、三、五、七學期。在三所院校的實踐環節中,將教學實踐分為技能訓練、教育見習、教育實習。A高校開設的實踐教學課程頗為豐富,體現全科教師在實踐方面的“全”;B高校在實踐環節開設的課程較為簡單;C高校在校外實踐的周數為20周,但實習內容不明確,籠統概括。

四、結論與建議

1.調整培養目標,突出服務意識

浙江省實行定向培養農村教師政策旨在補充農村師資,發展農村教師隊伍建設,所以在制定小學全科教師培養方案時應考慮到這一特殊性。目前,農村師資力量薄弱,因此,在培養目標上應突出主動適應農村性,具有較強的服務意識。

2.修改課程設置,體現趨農特色

第一,在通識教育必修課程上,應充分圍繞全面發展的培養目標。同時,開設農村教育社會學,留守兒童心理學等課程。第二,在教師教育課程上,應重視對學生教育技術軟件的指導教學,提高教師教育教學應用能力。第三,在實踐課程上,注重理論與實踐的結合,充分發揮師范生的積極性,培養優秀的全科教師。

3.建立“目標-路徑-評價”體系,實現動態質量監控

在培養方案實施的過程中,由于畢業后有在職在編的保障,不用擔心以后的職業發展,很容易產生職業倦怠。針對這一現象,制定相應的考核機制,打造教師專業可持續發展的平臺十分必要。教育實習是師范生成長的重要平臺,如何對教育實習進行監控評價,如何有效組織師范生下鄉實習,又如何確定每一次的實習目標值得深入思考。

參考文獻:

[1]江海英.教師教育中的通識教育探討[D].南昌:江西師范大學,2007.

[2]李玉峰.澳大利亞迪肯大學小學教育專業課程設置對全科教師培養的啟示[J].教師教育論壇,2015(1):39-44.