基于特殊群體大學生就業援助機制的研究

王偉蘭 楊毅

摘 要:“特殊群體”作為高等學校大學生就業困難群體隨著高等教育大眾化、跨越式的發展呈現逐年遞增的狀態,已經成為制約高校畢業生就業的重要影響因素。本文以內蒙古農業大學為例,以內蒙古農業大學生態環境學院為研究對象,通過對畢業生就業現狀調查與個人訪談,從學校角度分層次、有針對性地對家庭經濟就業困難群體、少數民族就業困難群體、女大學生就業困難群體與心理障礙就業困難群體給予相應的援助對策。

關鍵詞:大學生 特殊群體 就業援助

中圖分類號:C913.4 文獻標志碼:A 文章編號:1002-2589(2017)08-0095-03

做好以高校畢業生為重點的青年就業工作和推動實現高質量的就業,是黨的十八大對就業工作提出的新任務、新要求。伴隨著高等教育大眾化、跨越化的發展,內蒙古自治區高校畢業生人數已從2010年的9.4萬人增長到2016年的11.3萬人,加上往年畢業未就業的畢業生總數為15.7萬人,已創歷年最高[1]。“上山坡式”增長方式,使得高校畢業生就業工作這一教育領域的民生工程更加重要。其中受家庭、社會、自身等多因素影響處于就業弱勢地位的“特殊群體”作為高校正在逐漸擴大的隊伍也日趨成為高校就業工作中的重點,就業援助體系的完善與構建也已成為高校思政教育工作者研究的重點區域。

宏觀的大學生就業援助是指國家采取就業措施,對大學生就業困難人員實行優先扶持和重點幫助的政策。微觀的大學生就業援助是指在國家大政策的領導下,各省市自治區教育主管部門因地制宜出臺的大學生援助政策與各高校執行政策過程中出臺的辦法。在這一過程中,國家、教育主管部門、高校在制定就業援助政策或實施辦法時,一般以大學生就業困難群體的共性為出發點制定較為合理的措施,而具有針對性或者特殊性的補充性政策相對缺乏。

一、高校特殊群體的界定與分類

特殊群體大學生是與普通大學生相對衍生出來的一種概念。本文中的特殊群體是將其置于就業的大背景下進行研究。具體是指其在學習成長過程中受家庭、社會、學校等因素的共同影響,由于家庭收入、心理承受能力、地域習俗的差別等個體差異原因,在就業方面處于相對不利或劣勢地位的學生人群,根據成因可以分為:家庭經濟困難群體、少數民族就業困難群體、性別歧視就業困難群體、心理障礙就業困難群體。

二、特殊群體大學生就業現狀與問題分析

內蒙古農業大學是一所以農為主,以草原畜牧業為優勢和特色的一所綜合性大學。根據內蒙古農業大學2015年就業質量報告顯示:2015年共計本科畢業生6 784人,其中男生4 057人,女生4 482人,男女比例為1:1.1。農村生源占畢業生總數的73.5%,家庭經濟困難學生占畢業生總數的36.5%,總體就業率為82.25%。生源結構呈現出女生占據主導,經濟困難學生人數多、農牧區生源多“雙多”的特點。同時,生態環境學院生源特點與特殊群體畢業生來源的“趨同性”使得該學院成為研究的典型學院。

2016年共收到問卷208份,其中女生112份,男生96份。蒙古語授課畢業生30份。已經落實就業單位的共有196人,未就業人數為12人,企業單位就業人數為158人。基層政府、西部計劃等屬“公”性質的單位就業人數9人,考取研究生22人,其他7人。在問卷的基礎上,對30位愿意接受訪談的同學進行了訪問調查。目的在于通過多類型的調查方式,明確特殊群體的就業現狀與就業過程中遇到的問題,了解援助的途徑。

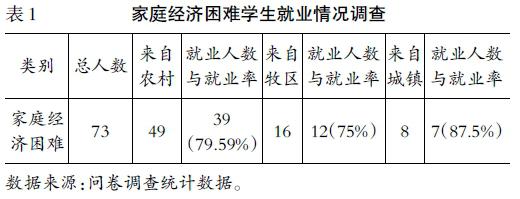

1.“家庭經濟困難”群體就業現狀與問題分析

家庭經濟困難特殊群體因心理與經濟的雙重壓力,就業能力與就業期望相矛盾,導致這類群體主動就業性與簽約率相對較低,尤其是農村與牧區生源的就業率一直處于平均線之下。

內蒙古農業大學生態環境學院2015屆畢業生共704人,其中貧困生202名,186名來自農村牧區,一次就業率為75.2%。根據問卷調查數據表明,208名學生中被學校認定為經濟困難的學生73人,就業率達80.1%,且來自農村和牧區的學生就業率低于平均就業率(表1)。

探究經濟困難型就業特殊群體產生的根本問題。首先,經濟困難學生群體多來源于農村牧區,父母的自身綜合素質低,消息獲取途徑狹窄,無法為此類群體提供完整、大量的就業信息。父母的受教育水平集中在小學與初中,未讀書的比例也占據一定份額。其次,農村牧區的基礎教育相對較為薄弱,學生綜合素質的培養傾向于學習成績。步入社會后,學習成績不能滿足用人單位的需求,存在就業競爭力弱的現象。第三,家庭經濟困難群體最突出的特征就是“經濟”。在國家并軌招生并軌收費以后,學費的支出已經加劇了家庭經濟的困難。而在求職過程中,所需要的路費、培訓費等費用使家庭無法全部承擔,最終影響該類群體就業的選擇與實現。

實例1:2011級資源環境與城鄉規劃管理1班的郝繼珍是來自克什克騰旗農村的一名學生,父母主要以務農為主要經濟生活來源。在求職之初本來想以呼和浩特作為最終職業的歸屬地,但是無奈高額的房屋費用以及生活費用,工作也遲遲沒有著落,父母也沒有能力提供就業崗位信息或者更多的經濟扶持,讓她最終不得不與理想背離,回到克什克騰旗當地的一家企業工作。因為對現在工作的不滿意,目前她正在積極備戰公務員考試。

2.“少數民族群體”就業現狀與問題分析

本文中的少數民族群體主要指用少數民族語言授課的大學生。根據生態環境學院2016年民族學生就業質量報告顯示:截至2016年11月,蒙古語授課畢業就業率達86.88%。就業方向主要分為四大類:第一類是升學、基層項目服務或黨政事業機關,這類僅占總人數的13.6%。第二類是自主小型創業,方向涵蓋有微店、飯店、牧場合作社等,此類占據25.3%。第三類屬于企業51.1%。第四類是不定式就業人群,他們處于待業狀態,工作變換性與幅度較大,蒙古語授課畢業生就業率低于漢語授課學生,升學、基層項目等入選人數較少。

2016年問卷調查統計結果分析,蒙古語授課班級多數學生也屬于經濟困難型(21%),在對求職過程中影響就業因素的分析中,排名為前三位的分別是求職經費欠缺、語言溝通能力影響與自身心理素質。未就業人數相對較高,工作更換頻率相對較高的“雙高”狀態是目前蒙古語授課學生就業現狀所表現出的突出問題。

探尋就業格局形成的原因,首先,蒙古語授課學生大多來源于牧區,家庭經濟相對困難。其次在家庭經濟困難的基礎上疊加長期的蒙語交流,導致其漢語不流利、不善交流。雙重因素的作用衍生出的心理壓力與心理問題是蒙古語授課學生就業困難的根源。

實例2:意日古其其格是2011級草蒙班的一名學生,在求職過程中語言是最為困惑她的地方。從小在牧區長大,絕大多數時間也是跟蒙語授課的學生待在一起,也從來沒想過語言會成為擇業過程中的一個阻礙。畢業之后為鍛煉自己選擇去營銷行業工作,但語言的阻礙導致自己業績平平,自信心很受打擊。

3.“性別歧視就業困難”群體就業現狀與問題分析

這里的性別歧視主要指對女生的就業性別歧視,“男生優于女生”已成為多數企業擇人的心理定式。女性大學生在就業過程中求職受阻,使得她們的心理也受到很大打擊。

生態環境學院2015屆畢業生中共有女生392人,一次性就業率達89.37%,高于同一屆男生13個百分點。在問卷調查的已就業的196人中,除去考研22人,剩余的174名畢業生當中,女性專業不對口的人達24.13%,高于男性14%(表2)。滿意度相對于男性畢業生偏低,工資也低于男性100—300元。

生態環境學院是一所以農業為主兼有管理學與理學的學院。學科性質要求畢業生就業需必備的基本要求是能獨立進行外出作業。女性無法完全勝任,在求職當中也會受阻。其次,以薪酬為衡量標準,受傳統“男主外女主內”思想與女性生理方面的影響,多數用人單位認為女性無法適應快節奏的工作并且在婚后主要精力會傾向于家庭。在選擇用人時,會出現如有性別限制多數是對女大學生的限制,在男女同等條件下優先選擇男生,甚至有些企業雖沒有明確表明招聘男性,但在面試的過程中也會以工作不適合將女性拒絕。

實例3:李曉娜是城規專業的畢業生,就業之初她信心滿滿地去參加自己心儀單位的面試,雖然幾經挫折但最終也找到了自己中意的工作。工作一年之后與男生待遇的差距、工作的差別,讓她內心很沮喪,最后還是聽取了家里人的意見找了一份鐵路上“安穩”的工作。

4.“心理障礙就業困難”群體就業現狀與問題分析

心理障礙性群體的產生原因較多,一類是其他特殊群體衍生性心理障礙,這類群體在擇業的過程中多存在自卑、焦慮以及消極的心理狀態,他們的共同特征是不敢正視自己的實際。在擇業的過程中始終存在“焦慮”心理,一旦面試失敗,就會使其性格弱勢傾向更加明顯。第二類是原生心理障礙。這類群體往往因為自身形象、學業成績等自身因素對就業呈現一種畏懼的狀態,不敢主動去尋求招聘單位。第三類是自身擇業觀心理障礙,多表現為對就業單位呈觀望狀態,在擇業中首先將公務員、事業單位、國企放在首位,“輕視”其他企業。在對畢業生畢業初期就業意向調查發現。除22名考研學生之外,剩余的186名學生當中就業意向單位排名前三的是黨政機關、事業單位和國有企業,并且這三類占據總人數的59%。就整體趨勢而言,存在“心理障礙”就業困難的群體就業滿意度整體低于心理健康擇業觀的學生。

實例5:敖日樂是來自牧區的一名同學,家庭年收入只有3萬元,還有兩個正在讀初中的妹妹。畢業之后急于找一份工作來貼補家用,但因為一些譬如普通話不好、覺得自身形象差、學習成績一般等原因,加上面試一次次失敗,他對自己的心理預期也越來越低。現在從事微商行業。家里人覺得男孩子應該有一份“正經”的工作,督促他再找一份。他也敷衍一下家里,認為自己現在的工作不錯,而且能力也一般,自己想去的單位也未必能看上自己。一般的企業自己也不想去,如果有精力會考慮一下參加省考或者國家公務員考試。

三、就業援助具體實施途徑

1.加大經濟扶持力度,多措并舉拓寬就業渠道

針對“家庭經濟困難”所導致的就業困難特殊群體。實施就業援助最基本、最直接的方法就是經濟扶持。在依據各地求職補貼的前提下各高校可以參照“養老保險”等制度,以困難程度作為劃分援助等級的依據,形成校院兩級基礎上的補貼機制,用作畢業生在求職過程中的住房、路程補貼等,達到以經濟補貼促進就業發展的目的。第二,在就業困難學生劃分等級的基礎上建庫或建立“一對一”的聯系幫扶臺賬制度,以各個學院的輔導員牽頭,組建就業導師指導團隊,通過企業與個人直接“對話”的形式,以經濟困難學生特長、專業、愛好、地域等為導向,向用人單位重點推薦,形成以學生愛好為導向——團隊篩選向企業推薦——企業組織專門招聘的循環模式。第三,在實名登記的基礎上向經濟困難型畢業生提供就業咨詢、就業指導、職業介紹和人事檔案托管等服務的方法,為學生就業開辟綠色通道。

2.以校園文化活動為依托解決少數民族大學生語言障礙問題

一是發揮校園文化活動的培養提升效能。校園文化是影響大學生心理素質的重要因素,也是搭建人與人之間溝通的橋梁。針對少數民族大學生的語言障礙問題,首先以創新校園文化活動作為提升性的基本方式,通過開展普通話培訓、組織演講比賽、詩歌朗誦、征文寫作評比等活動為載體,逐步提高少數民族大學生的語言表達能力,糾正自己交流過程中的母語思維習慣,提高自身普通話水平和語言表達能力。

二是立足專業本身,充分發揮第二課堂作用,提高少數民族學生社會實踐參與度。增強專業素養,是少數民族學生提升就業競爭力強有力的途徑,尤其是學科專業實習有助于促進理論與實踐結合的可能性。在實習中充分發揮第二課堂效果,實行少數民族學生與漢授學生同組制、提高考核與審定標準,以高標準、嚴要求來反促少數民族學生學習主動性與溝通的高效果。定期組織開展少數民族大學生的社會實踐活動,彌補少數民族大學生自身缺少社會聯系的缺陷,以提高大學生就業社會資本的存量。在流暢語言表達的基礎上,通過與其他社會成員的交流溝通,增進少數民族大學生自身社會資源的累積,最終達到提高自身尋求外在社會人際資源以及就業信息的能力。

三是配備少數民族班主任,專門開展少數民族學生就業指導服務工作。在少數民族班級配備懂少數民族語言、了解少數民族文化的班主任,充分發揮班主任職能。構建少數民族班級班主任的動員引導機制。通過班主任肩負的思政教育、心理教育等方面的職責規劃班級活動,根據每一名學生的特點,及時加以教育引導。

3.加強心理輔導,提高心理承受能力

心理障礙性就業群體主要分為衍生性心理障礙與缺乏正確的擇業觀心理障礙,針對這兩類心理障礙性群體,要加強心理輔導與心理擇業觀教育。

首先,提高自信心教育,增強自信心是衍生性心理障礙就業困難群體擇業成功的關鍵所在。第一,要充分發揮學校一、二級心理輔導站的作用對這類群體及時進行疏導,讓他們認識到自身價值,走出自卑的誤區。第二,提高自信心心理教育的針對性。衍生性心理問題產生有經濟、性別歧視、生理、形象等多種原因,因此在進行自信心提升的教育中應該依據各個主體的特征,以特點為導向進行心理課程的制定與指導。第三,強化面試技巧,最終達到幫助他們提高心理自我調適能力和心理品質的目標。

其次,幫助他們樹立良好的心理適應能力,將自我心理調適的方法和技巧從新生入學教育貫徹到畢業生離校教育的整個學生日常教育體系當中。心理障礙就業困難特殊群體在求職過程中遇到的挫折要比“普通”畢業生多,心理調適方法的引入可以使這部分畢業生客觀地分析自己失敗的原因,找到提升自己突破困境的路徑。

第三,引導形成正確的擇業就業觀。擇業期望值將成為關系到心理障礙特殊群體畢業生擇業目標能否實現的關鍵性問題。幫助畢業生樹立理性的擇業觀,學校必依托心理輔導站,充分發揮輔導員和班主任的工作職能,從三個層面進行教育。第一,加強學校心理輔導教育的組織機構建設,從學校的心理輔導師——各學院的輔導員、班主任——班級的心育委員,形成一個從下而上的心理輔導與交流機制,即時發現問題,解決問題。第二,以心理文化的校園活動為基本組織形式,將正確的擇業觀傳遞到畢業生的頭腦觀念當中。第三,拓寬就業渠道,鼓勵自主創業心理與繼續學習心理等。

4.將“未來員工計劃”引入到提高女大學生就業的軌道上來

與男大學生相比,女大學生在就業中面臨著嚴重的性別歧視,尤其是在實踐動手能力要求強、出差要求次數多的崗位。女大學生在選擇職業的層次、范圍、機遇遠遠不如男生,對所得到工作的滿意度也相對較低。在女性就業能力提高的策略研究當中,將女性的認真、細致等特點融入女性能力當中來探討就業能力的提升。所謂的未來化教育即“訂單式的培養”,通過專款專用和有針對、有目的的培養,明確企業在女性職員能力、工作崗位的要求,進行職業培訓,使女大學生提前掌握一定的專業技能,達到縮短上崗的適應時間,真正為這部分人提供最好的援助。

大學生就業“特殊群體”有交叉性的特點,個別群體既是心理上的困難生也是經濟上的困難生,在一定程度上存在原生與衍生的關系。本文中針對性群體的策略研究方法在一定程度上可以實現轉換。同時在針對性對策提出的基礎上,高校的思政教育工作者也要在理念上一直秉承“三個一切”的原則不讓一名學生掉隊,在實踐當中要規范學生的教育流程將國家相關的就業制度、就業政策引入到學生的日常軌道上來,激活大學生“特殊群體”的精神動力,最終實現從自省到自立、自信到自強的轉變。

參考文獻:

[1]2016年內蒙古自治區就業形勢分析暨對2017年就業工作的展望[EB/OL].[2017-02-05].http://www.nmgtj.gov.cn/-nmgttj/tjbg/zzq/webinfo/2017/01/1484209357559417.htm.

[2]孫芳.構建大學生“特殊群體”援助體系思考[J].江蘇經貿職業技術學院學報,2011(5).

[3]馬美.困難群體援助:現狀、困境與出路[D].昆明:云南師范大學,2009.

[4]馬曉春.論自信心的時代意義及其培養[J].內蒙古師范大學學報:教育科學版,2003(1).

[5]金鵬,林強,林暢.構建大學生“特殊群體”援助體系的思考[J].思想政治教育研究,2010(2).

[6]劉漫中.高校貧困大學生就業援助的現狀分析及對策[J].內蒙古農業大學學報:社會科學版,2011(3).