項目推進“研究型”教研組建設的策略

錢亢

在專業發展越來越受重視的今天,教師個人發展與教研組發展之間的關系更為緊密,構成相互促進、互為補充的“命運共同體”。“研究型”教研組無疑是教研組專業發展的重要類型,本文以筆者所在學校開展的項目建設為例,分析以項目促進教研組發展,建設“研究型”教研組的可操作性策略,探索教研組專業發展的新路徑。

一、案例簡介

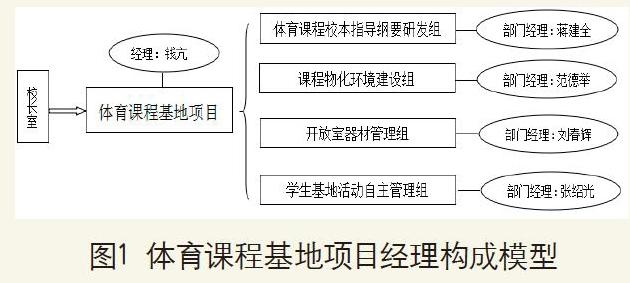

課程基地是江蘇省在全國首創的學校課程建設品牌,覆蓋高中、初中和小學各學段。在申報此項評選時,筆者所在學校首次啟動項目制,成立“體育課程基地建設項目組”,由筆者擔任項目經理,成員包括全體體育教師、后勤教師和部分班主任。項目組圍繞“學校即天然體育館”理念,下設“體育課程校本指導綱要研發組”“課程物化環境建設組”“開放室器材管理組”“學生基地活動自主管理組”等子項目組,由不同的教師擔任“部門經理”,協同完成基地建設任務(圖1)。

二、案例評析

1.項目申報經理制——激發教師研究積極性

按照傳統的行政“條線”式管理方式,教研組大小事務都由教研組長分配會有弊端和矛盾,如,教研組長基于個人能力問題不可能樣樣精通;又如,容易造成教師被動去完成任務,影響成效。為此,學校啟動“項目經理制”來補充和完善學校管理中的組織形式。“項目經理”由教研組成員根據實際主動申報,經校長室認證后上崗,由項目經理招募子項目負責人(部門經理),從而組建項目組。項目組制訂計劃并實施,學校給予各項保障,項目組受分管校長直接領導,最后根據項目完成情況獲得學校獎勵。

策略1:讓教師成為研究的主人

項目經理制使管理從“線”走向“面”,把較復雜的任務模塊化,讓更多的教師成為項目實施的責任人,學校賦予教師更大的自主權和支配權。要高質量完成子項目,項目組必須要學習和研究,要理論聯系實際,引領教師去主動學習。由此,教師從被動工作轉變成主動發展,他們的積極性得到激發。如,“課程物化環境建設組”詳細研究學校的場地特點,立體開發“墻面、地面、桌面”的功能,將長達80m的圍墻改建成了一面55m2的橫向攀巖墻和16面集知識與游戲于一體的“體育文化墻”,增加了500m2的活動區域。同時,通過觀測統計每個區域單位時間的活動頻次,“課程物化環境建設組”及時調整活動時間、內容,達到場地利用的最大化,為“校園即天然體育館”建設目標提供了支撐。

策略2:激發成員的創造力

項目經理制下,“部門經理”需要對項目經理負責,子項目間既要協調合作,也要公平競爭,學校分管領導和項目經理要根據子項目的研究進程和成果進行考核和獎勵。這樣的制度促使部門經理要創造性地開展工作。如,為了激發學生參加課程基地活動的興趣,“學生基地活動自主管理項目組”設計了《學生基地活動手冊》,招聘137名崗位志愿者負責管理和評價,為學生的健康成長留下足跡。

策略3:營造教研組的教研文化

體育課程基地建設項目屬于學校獨創、全市首個,因此沒有以往的經驗可以借鑒。“項目經理制”充分調動了教師的主觀能動性,使零散的個人研究聚焦為教研組的整體研究,實現個人和集體發展的相輔相成。原本固定的教研活動變為不定時、不定期,隨時隨地都可以開展;研究的方式可以是會議、座談,也可以是隨意的、即興的,還可以借助微信、QQ等通信工具進行交流。在項目進行過程中,教研組形成了“人人做項目、項目促發展”的教研文化。

2.項目研究專題化——引導教師研究更聚焦

通常情況下教師的研究是個性化的,研究的領域比較寬泛、靈活,其不足是研究力量薄弱,無法就某個領域全面、深入地研究。項目為教師研究搭建了平臺,項目組遵循“工作即研究,研究中工作”的原則,以課題研究、專題研討、總結匯報等方式開展專題研究,集中教師的智慧,突破項目實施中的難點。

策略1:集中力量,攻克難關

對于一線教師來說,個人的研究力量畢竟有限,創建“研究型”教研組就要集中大家的力量攻克研究難關。項目組成立后,每個子項目下分解出若干研究專題,通過專題研究來制訂方案、完善策略和總結經驗。專題研究成為主要的研究方式。如,體育課程校本指導綱要研發組基于國家課程標準,對田徑、體操、武術、球類、跳繩等五大類10余個常規教學內容進行梳理,以單元架構的形式,收集、整理了一至六年級每學期的教學內容、目標及教學建議,最終由江蘇鳳凰教育出版社出版《學科·育人——小學體育國家課程校本實施指導綱要》;“課程物化環境項目”組負責的《“自主管理式”體育場地功能開發項目》獲常州市學校主動發展項目評選一等獎。

策略2:分工協作,多點開花

本項目包括了課程、教學、環境建設、活動設計、學生管理、課程評價等很多領域,每名教師都會橫跨若干領域參與研究。因此,項目拓寬了體育教育教學的思路,豐富了研究內容,促進了教師專業發展,取得豐碩的成果(表1),更推進了“研究型”教研組建設。本項目作為江蘇省小學特色文化建設項目,3年內承辦了省、市的中期評估活動,多次參加省、市的展示,筆者作為項目經理也多次在省市活動中作專題講座、經驗介紹,學校接待各地觀摩的專家、領導、同行超過500人次。

3.項目培訓集散式——提高教師研究適切性

教師差異客觀存在,而本項目涉及的領域多、要求高,所以需開展及時且針對性強的培訓。本項目從啟動之初就配套了“集散式”培訓方案,即集中培訓和分散培訓相結合的方式。集中培訓是項目組舉行的全體成員的培訓;分散培訓是子項目組,或教師研究小團隊開展的小型多樣的培訓。“經理論壇”“教師工作室”“微講座”“梯隊自培”等培訓項目受到教師們歡迎。

策略1:層次清晰,具有針對性

“經理論壇”是專門針對子項目負責人(部門經理)的論壇式培訓,由項目經理和分管校長組織,定期交流項目的推進,也會適時邀請專家來指導培訓。“教師工作室”由成熟教師擔任領銜人,青年教師為成員,主要針對成員的課堂教學、課題研究、論文撰寫等開展培訓。“微講座”由部門經理負責,自主安排主題,由項目組成員輪流上臺進行8min交流,成員之間互相點評。多層次的培訓無論是形式還是內容都符合教師們的需要,培訓效果顯著。

策略2:差異發展,共同進步

項目組充分尊重教師之間的差異,根據教師的專業發展階段,把教師分成第一梯隊(“成熟教師”:教齡在8年以上,是各學科的骨干教師,在教科研方面有較大成績,承擔多次市級以上公開課、研討活動,是未來特級教師的后備教師)、第二梯隊(“潛力教師”:教齡為3~8年的教師,并且在市區教學比賽獲獎,在教科研方面有一定成績)和第三梯隊(“入門教師”:教齡為3年內的新教師),建立“梯隊檔案”,開展“梯隊自培”。如,第一梯隊的教師由一名骨干教師帶領教研室成員進行學習理論知識、研究課程架構、教學原理等培訓;第二梯隊的則進行基本功、教學方法學習等培訓;第三梯隊的開展課堂組織、教學語言、大課間管理等方面的培訓。“梯隊自培”以自我培訓為主,交叉培訓為輔,學校領導、校外專家都會走進自培現場,參與活動。

每名教師既要承擔培訓師的任務,也要參加培訓。通過培訓,每名教師研究的有效率得到提高,整個教研組的研究能力相應提升。

[本文系江蘇省中小學教學研究第十一期課題“基于校本指導綱要的小學體育教學優化研究”成果]