產業集聚與城市全要素生產率增長

龔文龍

內容摘要:本文基于2003-2014年中國東部98個城市的面板數據,使用區位熵計算了東部城市傳統商業集聚和多元商業集聚的程度,并利用DEA-Malmquist指數模型估算了城市全要素生產率,最后探索不同商業集聚與城市全要素生產率之間的相關性。研究發現,東部城市全要素生產率變動呈現倒U型,其中技術效率變動是主要推動因素;相比于傳統商業集聚,東部城市的多元商業集聚程度顯示了一定的弱化現象,但多元商業集聚對城市全要素生產率貢獻仍然大于傳統商業集聚,而且這種貢獻是通過提升城市技術效率進行傳導,而非技術進步。

關鍵詞:商業集聚 城市全要素生產率 區位熵 中國東部城市

引言

經濟活動在有限空間內的集聚如何改善全要素生產率(TFP),一直是經濟地理學研究的焦點問題,其中,產業集聚與TFP之間的關系吸引了較多的關注。

借鑒現有相關研究結論,似乎可以直接推論商業集聚對城市TFP的正向促進關系。但隨著城市內部經濟部門的網絡化交叉的進一步加劇,商業范疇已從傳統的批零餐飲住宿拓展到交通、信息、金融、租賃等廣義服務行業,那么,這種廣義多元商業集聚與傳統商業集聚對城市TFP會形成何種不同作用?值得進一步研究。另一方面,相比于中國中西部城市,東部城市的商業基礎較為雄厚,產業發展也相對完善,因此多元商業集聚的經濟效應也更為顯著。基于此,本文選取中國商業經濟較為發達的東部地區98座城市為對象,使用2003-2014年的面板數據,探索多元商業集聚與傳統商業集聚與城市TFP之間的動態關系,并根據分析結果提出相應政策建議。

指標與模型設定

(一)商業集聚的衡量

產業集聚度的衡量指標主要包括行業集中度、赫芬達爾-赫希曼指數、EG空間集聚指數、空間基尼系數、CIP產業集聚指數以及區位熵等,不同指標有明顯的優缺點。商業集聚可以看成是通過商業資源與區域條件相互協調和匹配的動態演化過程,其發展結果是形成區域空間范圍內商業業態的有機系統,也是商業服務效率在空間內的調整和改善的過程。根據研究實際,本文選擇區位熵作為衡量城市商業集聚的專業化指標。

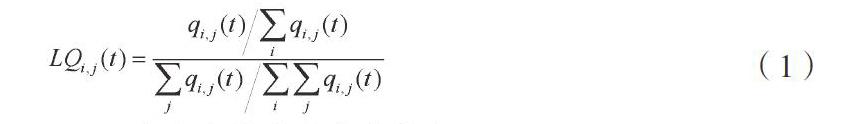

區位熵(LQ)被普遍運用于區域產業集聚分析,是某區域的商業占該地區全行業的比重與全國層面上該商業占全國產業比重的比值,其計算見公式(1)。值得注意的是,以往研究僅使用行業就業人數作為計算口徑,而忽視了勞動力主體在能力等方面的異質性。為彌補此缺陷,本文將行業平均工資納入指標,以反映勞動力在能力方面的差別。因此,本文將 qi,j(t)定義為t年i城市j行業的就業人數與工資收入的乘積,以反映勞動力的綜合素質水平。

(1)

(二)城市全要素生產率指標

本文使用非參數法的DEA-Malmquist指數模型計算城市TFP,以人力資本存量和物質資本存量為投入變量,實際GDP為產出變量。Malmquist指數模型計算的原理如下:

上式(2)中, xti與 yti表示i城市t年的投入與產出量, xit+1與 yit+1則表示i城市t+1年的投入與產出量, Dit(xit, yit)與Dit(xt+1i,yt+1i) 則分別代表在t年的技術水平下,i城市在t年和t+1年的產出距離函數。當Mi(xt+1,yt+1,xt,yt) 大于1時,表示i城市的TFP增長為正值,反之則為負值。為進一步理解TFP變動的原因,將上式(2)進一步分解和變形得到如下表達式:

其中, ECi表示i城市t年和t+1年的效率變動,而TCi表示i城市生產技術前沿在產出增量上的移動,即技術進步變動。在實際計算中,通過獲得城市在各年份的投入和產出量,利用DEA非參數前沿效率分析法,可以求得城市TFP值及其變動情況。

(三)模型設定

為探索商業集聚與城市TFP之間的關系,本文設計如下基本解析模型。

其中, LQit為傳統商業集聚水平,LQ*it為多元商業集聚水平,Conmit代表i城市t年控制變量類型m,γit為城市個體因素,εit為隨機擾動項。另外,考慮到內生性問題,為改善解析模型設定時的偏誤,在模型(7)中加入TFP變量的滯后項。

同時,為進一步探索廣義多元商業集聚對城市TFP的作用機理,將TFP分解為技術效率變動(EC)和技術進步變動(TC),并構建回歸方程,實際回歸分析中以因變量以增長率計算。

數據說明與變量計算

本文選取中國東部11省市的地級以上城市為對象,除江蘇省淮安、宿遷和泰州3市因早期建制原因數據缺失,最終確定98個城市的2003-2014年面板數據為研究樣本。在商業類型確定上,選取批發與零售、餐飲與住宿為傳統商業范圍,加入交通與倉儲、信息傳輸與計算機軟件服務、金融、租賃與商業服務作為廣義多元商業范圍。各類數據均來自歷年《中國城市統計年鑒》、《中國統計年鑒》和《中國城市(鎮)生活與價格年鑒2012》。數據統計口徑采用全市范圍。

(一)城市產出變量計算

對于城市產出量的計算,本文以歷年城市GDP表示。鑒于城市統計年鑒中GDP數據均為名義值,在實際測算中需剔除價格因素的影響。考慮居民消費價格指數(CPI)能較為客觀反映全社會價格總體的變動情況,本文選擇以1993年為基期,使用歷年CPI為基礎的折算指數對城市GDP進行折算。折算公式見(11),其中Cpio,t 為i城市所在o省在t年的GDP折算指數,cpio,t*為i城市所在o省t*年的居民消費價格指數。

(二)城市投入變量計算

本文選擇勞動和資本為城市經濟發展的兩種主要投入量。在勞動投入量(L)的測算上,本文借鑒馮云廷等(2016)的研究,選取城市從業人員作為勞動力存量指標,包括城市單位從業人員以及個體與私營從業人員。

在資本存量的測量上,借鑒張軍等(2004)的研究,本文采用永續盤存法計算歷年資本存量。具體公式見(12),其中,Ki,t和Ki,t-1分別為i城市t年和t-1年的資本存量,Ii,t是i城市t年的名義總投資,δ 為資本折舊率。為了剔除名義總投資中的價格因素影響,本文確定了固定資本折算指數的計算方法,見公式(13),其中Pio,t為i城市所在的o省t年的資本折算指數,Pio,t*為i城市所在的o省t*年的固定資本價格指數。借鑒張軍等(2004)的研究結果,本文采用9.6%作為資本折舊率,即大約10年的折舊年限,也意味著1993年的固定資本在2003年全部折舊完畢。

(三)控制變量的選擇

控制變量主要包括:城市對外開放度(FOR),使用城市當年外商直接投資額占GDP比重表示;城市科技投入(REA),使用當年財政支出中科技支出的比重表示;城市基礎設施(IFR),使用人均占有的城市道路面積來表示;城市人力資本投入(HUM),使用城市中每萬人中高等學校在校生數表示。

實證結果與分析

(一)指標計算結果

區位熵指標。由于篇幅所限,本文僅列出部分省區城市的傳統商業和廣義多元商業區位熵指標的描述性統計(見表1)。從計算結果中可以發現兩個特點,一是,從整體上看東部不同城市間兩種類型的商業集聚程度差異巨大,最大值與最小值之間的差距存在十倍以上的標準差。二是,廣義的多元商業的區位熵普遍小于傳統商業,這是一個有趣的發現。在東部城市中,以批發零售、餐飲和住宿等傳統商業集聚度均值為1.37,高于加入了交通、信息、金融、租賃等多元商業集聚度均值0.86。也就是說,以傳統商業種類算,東部城市的商業集聚度在普遍是較高的,然而如果將商業種類拓展,這種集聚水平反而降低了。這說明,隨著中國區域經濟協調發展政策的推進,包括交通網絡基礎設施投資的逐年累積、通信成本的下降、以及網絡金融等新型融資方式的崛起,導致與之相關的商業行為對區域集中的依賴程度是下降的,這使得東部城市在交通、信息、金融、租賃等方面的商業集聚趨勢是減弱的。但是,這種集聚程度的弱化是否意味多元商業集聚對城市TFP增長的作用也會同步弱化?這個問題需要進一步通過城市層面的數據加以驗證。

城市TFP變動。東部城市的TFP變動情況(見表2)。由表2可知,自2003年以來東部98城的TFP增速大致經歷了個倒U型的變動過程,到2007年之前,TFP增長率由退化到實現增長,并在2007年到達峰值。另外,2008年金融危機使得當年的TFP增速明顯退化,但在2009年經濟政策刺激的作用下,城市TFP又迅速得以恢復,并接近危機前的峰值,與實際經濟運行情況吻合。總體來看,整個樣本期間東部城市平均TFP變化為0.99,呈現增速弱退化狀態。值得注意的是,從均值上看,2003-2014年東部城市的技術效率實現了0.6%的增長,具體表現在純技術效率和規模效率的改善,但技術進步顯示退化了1.6%。

(二)數據平穩性檢驗與模型形式選擇

考慮到不同城市之間存在相互影響,本文使用截面相關的面板單位根進行數據的平穩性檢驗。利用stata14軟件對各變量進行ADF檢驗,檢驗結果如表3所示。其中,t-bar表示不同截面通過ADF檢驗所得到的t值平均值,Z[t-bar]是t-bar的標準化形式,并在原假設下服從N(0,1)分布。檢驗結果顯示,各個序列的數據均拒絕了原假設,且在1%水平下顯著,說明各個序列的數據均為一階單整,可以通過一階差分獲取平穩數列。

在確定數列的平穩性后,本文對分析模型進行一階差分以消除城市個體因素的影響,并判斷模型是否存在個體效應,以便確定固定效應或是隨機效應。考慮使用似然比檢驗(LRT)對基本解析模型(6)進行個體效應檢驗,結果顯示LR chi2(1)=103.51,Prob>chi2=0.000,即當了約束條件增加后,模型的差異極為顯著,據此可判斷存模型在個體效應。其余以同樣方法檢驗,均顯示了個體效應的存在。利用Hausman檢驗確定各個模型最終形式,其檢驗原假設為城市個體影響因素與變量不相關,通過估計得到檢驗統計均顯示Prob=0.000,即拒絕了原假設,最終確定差分簡化模型均為固定效應模型。

回歸結果與分析

在回歸分析中,本文將TFP變化、技術效率變化、技術變化計算結果減1,以獲得各個指標的增長率,最終得到回歸結果(見表4)。由表4可知,模型(6)和(7)顯示,傳統商業集聚和多元商業集聚對城市全要素生產率均有顯著的正向影響。值得注意的是,多元商業集聚的系數(0.031)要高于傳統商業集聚(0.012),并P<0.01的水平上影響顯著。這一結果說明,即使近年來東部城市的多元商業集聚程度相對下降,但對城市TFP變動的影響反而是顯著提升的。也就是說,包括交通運輸、金融以及信息服務在內的多元商業的集聚能夠產生類似于制造業集聚所形成的外部性,這種外部性可以表現為知識溢出、交易成本的下降以及不同商業行為之間更加默契的協調與匹配,從而優化了城市經濟資源的配置,表現為對全要素生產率變動的正向影響。

模型(8)探索了在考慮了城市TFP增長滯后項的情況下,多元商業集聚對城市全要素的影響。由回歸結果可知,多元商業集聚的系數為0.038,并在P<0.001的水平上顯著,而且加入滯后項后,模型可決系數也有所提升,說明整體解釋力有所加強。模型(9)和(10)分別進一步考察了多元商業集聚與城市技術效率變動和技術進步變動的關系。其中,模型(9)以技術效率增長作為因變量,可以看出,多元商業集聚對城市TFP中的技術效率的增加有顯著的正向影響,不足的是模型參數整體上雖然顯著但水平并不高(處于P<0.05的水平)。模型(10)回歸結果顯示多元商業集聚對城市TFP中的技術進步變動并沒有產生顯著影響。值得注意的是,模型中技術進步率的滯后項的系數非常顯著。這也應證了大多數研究的結果,由于從技術進步到獲取收益之間存在著一定時間的遲滯,因此技術進步變動因素在推動城市TFP增長中也會發生相應的滯后。

結論、啟示與不足

(一)結論與啟示

本文首次將商業集聚分為傳統商業集聚和多元商業集聚,以中國東部城市2003-2014年面板數據為研究樣本,應用區位熵測算了各城市商業集聚程度,并使用非參數方法的DEA-Malmquist指數模型計算了東部城市的TFP,最后利用面板數據回歸,分析了兩種商業集聚類型與城市TFP之間的關系。經計算與分析,本文得出以下結論。

第一,傳統和多元商業集聚都在東部城市中的集聚程度差異巨大,最大值與最小值之間的差距存在十倍以上的標準差;另外,隨著近年來中國對中西部鐵路、公路等基礎設施建設的積累、網絡的便捷及通信費用的降低、網絡金融產品的出現,東部城市多元商業集聚的區位熵總體上小于傳統商業集聚的區位熵。也就是說,相比較傳統商業集聚程度,包括交通、信息、金融等在內的多元商業集聚程度反而是降低的。

第二,從東部城市全要素生產率的動態變動情況看,從2003年以來東部城的TFP增速大致經歷了個倒U型的變動過程,并在2007年到達峰值。由于2008年金融危機的影響,東部城市當年的TFP增速退化較快,但2009年經濟刺激下獲得了反彈。總體而言,東部城市的TFP增長率的改善來自于技術效率,而非技術進步。

第三,傳統商業集聚和多元商業集聚均能夠對城市TFP產生正向影響,但是,相比于傳統商業集聚,多元商業集聚對城市TFP的影響顯著性更強,而且影響系數更高。將城市TFP變動被分解為技術效率變動和技術變動后進行分類回歸分析可以發現,多元商業集聚改善城市TFP的路徑是技術效率而非技術進步。

研究結論對于如何促進區域經濟發展具有一定的啟示意義。目前東部城市的多元商業集聚水平總體上雖然呈現相對下降的趨勢,但多元商業集聚對城市全要素生產率的影響依然大于集中度相對較高的傳統商業集聚,并通過改善城市技術效率而提升TFP。在此情形下,東部城市應積極實施有針對性的經濟和社會政策提升多元商業的集聚水平。首先,各城市應在提升自身在區域物流和交通節點上的位置方面下功夫,能夠打造區位物流的競爭優勢。其次,要加快城市信息網絡基礎設施建設,進一步降低信息傳輸成本,引進和鼓勵信息服務業在本地的發展等。最后,對所涉及的各個商業行業(尤其是金融業)的人才出臺具有針對性的引進政策,除了在住房和待遇上給予支持外,配偶就業、子女入學等也應有必要的政策傾斜。

(二)研究不足

本文的不足之處有二。一是,本文雖然使用了TFP及其分解項的滯后項緩解了模型的內生性問題,但對于引入滯后項本身所帶來的內生性問題缺乏相應處理,這可能形成新的估計偏誤。二是,對多元商業集聚的涵義的界定上存在商榷空間,本文選取了第三產業中六個產業,嚴格而言,整個第三產業也可以被看成是廣義商業。因此,如何有效減輕模型內生性以及完善商業集聚的內涵值得在后續研究中進一步探索。

參考文獻:

1.張公嵬,陳翔,李贊. FDI、產業集聚與全要素生產率增長——基于制造業行業的實證分析[J].科研管理,2013(34)

2.范劍勇,馮猛,李方文. 產業集聚與企業全要素生產率[J].世界經濟,2014(5)

3.郭悅,鐘廷勇,安燁. 產業集聚對旅游業全要素生產率的影響——基于中國旅游業省級面板數據的實證研究[J]. 旅游學刊,2015(30)

4.林春.產業集聚與中國金融業全要素生產率——基于省域數據的GMM分析[J]. 證券市場導報,2016(6)

5.程中華,張立柱. 產業集聚與城市全要素生產率[J]. 中國科技論壇,2015(3)

6.舒輝,周熙登,林曉偉. 物流產業集聚與全要素生產率增長——基于省域數據的空間計量分析[J].中央財經大學學報,2014(3)

7.馮云廷,陳昶志,高詹. 我國城市全要素生產率空間結構及空間關聯性分析[J]. 財經問題研究,2016(5)

8.張軍,吳桂英,張吉鵬. 中國省際物質資本存量估算:1952-2000[J]. 經濟研究,2004(10)