我國省域商貿流通空間布局演化

孟小欣 高偉 盛小豐

內容摘要:本文基于2006-2015年的省級數據,構建探索性空間數據模型對我國省域商貿流通業空間布局的演化進行實證分析。研究發現,全國人均Morans I值反映出商貿流通業呈現集聚型結構,分地區的商貿流通業空間演化存在較大的差異。東部地區除廣東外其他省份的變化不大,均位于商貿流通業的集聚區;中部地區省份分化較大,2015年山西、廣西和陜西仍位于蕭條區和孤島區;西部地區內蒙古一直位于集聚區,而其他大部分省份位于蕭條區和孤島區。文章最后提出了完善我國省域商貿流通業空間布局的對策。

關鍵詞:商貿流通業 空間布局演化 探索性空間數據

引言

近年來在國家擴大消費和促進經濟增長等政策引導下,商貿流通業發展十分迅速,2015年底我國商貿流通業的總產值高達108733.8億元,占國內生產總值比例高達15.9%,占第三產業總值31.6%,已經成為國民經濟的重要組成部分。商貿流通業涵蓋的批發零售、交通運輸及倉儲配送多個子行業在各地區經濟發展不平衡的外部環境下發展水平存在較大的差距,2015年底東部地區的商貿流通業總產值占經濟總量比重高達23.8%,中部地區的比重為16.9%,而西部地區的比重僅為12.4%。商貿流通業發展中的“流通”屬性決定了該產業發展中的空間區域異質性和溢出性,相鄰地理空間的流通產業發展存在集聚傾向的空間正相關性,或者分散傾向的空間負相關,因此對我國商貿流通業的空間布局演化研究有助于促進地區商貿流通業發展和加強區域商貿流通業合作。

隨著商貿流通產業在經濟發展中作用的不斷提升,學術界對商貿流通業的發展認識由原本的“末端產業”、“ 流通無用論”轉變為“先導產業”和“主導產業”(徐從才,2013)。從國內外眾多學者對商貿流通產業空間結構和溢出效應的研究文獻分析可以看出,研究重點主要集中在結構特征和溢出效應的影響因子等方面。學者李云輝、武劍等構建了京津冀地區的ESDA商貿流通產業結構模型,實證分析了城市經濟發展與商貿流通產業結構之間的關系,研究發現京津冀地區經濟發達區域的商貿流通產業結構空間異質性較低,河北的西北部和中南部等地區的商貿流通產業空間差異有不斷擴大趨勢。薛娟娟運用GIS分析方法對商貿流通產業中的零售商業空間布局進行分析,實證研究發現北京市零售業的商業空間分布呈現離心化的特征,集聚效應不強烈。陳俊濱基于探索性空間統計法對商貿流通產業的整體空間格局進行了實證分析,研究發現在集聚特征等方面商貿流通產業呈現了“核心—邊緣”的特征。此外,尹濤、劉增佳、李云輝等眾多學者對商貿流通產業的全國或省級空間布局進行了類似的分析,研究方法基本采取了ESDA方法、空間Lucas模型及ESDA-GWR方法等。

總的來看,對商貿流通業空間布局演化的研究文獻仍然偏少,且更多是對空間結構進行分析。本文基于探索性空間數據分析方法,對全國和省級的商貿流通業空間布局演化進行實證分析,旨在能夠更加全面的反映出商貿流通業發展與區域經濟增長的關聯性問題。

商貿流通業空間演化分析

(一)模型構建

探索性空間數據模型(ESDA)中的空間關聯測度主要是利用空間自相關指數來探索空間地域系統中相關經濟和社會現象的空間分布模式和非常態分布。

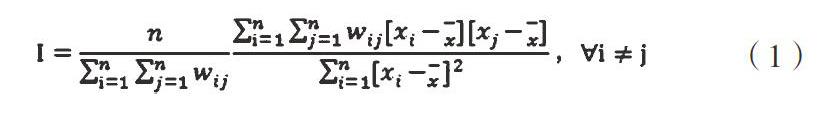

1.全局Morans I。當空間觀測點的某一變量在空間分布上不是隨機分布,而是存在一定規律時,可以認為觀測點之間存在著空間自相關性,全局Morans I統計量是描述總體空間自相關的有效指標。全局Morans I的公式如下:

(1)

其中,n代表觀測點的個數, xi為觀測值, X為觀測值的平均值。 wij為空間鄰接矩陣,為0-1二值變量,1時表示i與j是鄰接關系,當為0時為非鄰接關系。生成鄰接矩陣的方法有三種,即有公共邊界或頂點為相鄰;在一定距離閾值范圍內為相鄰;將距離最近的K個單元設為相鄰。Morans I的取值為-1到1之間,當I趨向于-1/n-1時,表示觀測樣本在總體上呈隨機分布,不具有空間自相關性;當I趨向于1時,表示觀測樣本在總體上呈正的空間自相關,表明高的觀測值和高的聚集在一起,反之亦然,即HH和LL型分布;當I趨向于-1時,表示觀測樣本在總體上呈負的空間自相關,表明高的觀測值和低的觀測值聚集在一起,即HL和LH型分布。

2.局部Morans I(LISA)。針對空間中的局部空間關聯和空間差異程度,Morans I 統計量目前不能進行有效測算,作為一種全局指標在分析局部空間自相關性上存在優勢。局部空間自相關是將空間自相關分解到各個空間單元,能更好描述區域空間自相關關系,Anselin將其稱為LISA,其計算公式為:

(2)

其中, zi和 zj是觀測值的均值標準化, wij是空間鄰接矩陣的標準化形式,即 ∑∑Wij=n。根據Ii和zi值的變化,可以將局部空間自相關分為四種類型,如表1所示。

(二)實證分析

1.全國情況。在對全國總體人均商貿流通業發展的全局空間自相關分析上,本文選取了2006-2015年的相關樣本數據,采用Geoda軟件計算出的Morans I值如圖1所示。

從圖1可以看出,全國總體上人均Morans I值位于0.25之上,體現出商貿流通業存在一定的空間自相關特征,不管是發達地區還是非發達地區的商貿流通業發展都呈現出一定的集聚型結構。從時間分段來看,2006-2007年的人均Morans I值呈下降態勢,2008年之后穩步上升,到2013年開始有所回落,體現2008-2013年內的全國商貿流通業不斷向高集聚特征發展,原因是該階段電商經濟開始飛速發展,網絡消費帶來的倉儲配送、物流等商貿流通業子行業進入到發展的黃金階段,導致整體上商貿流通業不斷集聚。2013年之后的Morans I值出現下滑,分析其原因可能是由于電商經濟的快速發展對實體零售造成了巨大的沖擊,消費者的消費習慣和購物方式出現了轉變,使得零售業的經營出現分散化,總體上降低了商貿流通業的集聚性。

2.分地區情況。Morans I是全局性指標,反映全國的商貿流通業整體空間分布情況,但是極化區域較小會導致全局Morans I值下降,無法反映商貿流通業的空間集聚性,無法觀察區域空間自相關的特征,此時運用局部空間自相關分析全國商貿流通業區域空間的異質性。根據研究結果,全國各省份人均商貿流通業增加值象限劃分如表2所示。

通過表2各省份人均商貿流通業增加值象限分布對比可以看出2006-2015年間的各省份空間分布變遷。從總體變化趨勢上看,東部地區各省份的變化不大,2006年北京和天津位于LH空心區域,廣東位于HL孤島區,而其他東部省份均處于商貿流通業發展的集聚區,東北地區的吉林和黑龍江處于孤島區;中部各省份的分布差異較大,湖北和河北處于集聚區,河南、江西和安徽等省份處于空心區,重慶、四川、湖南處于蕭條區;西部地區分化更為嚴重,貴州、寧夏和內蒙古處于集聚區,其他省份均位于蕭條區和孤島區。發展到2015年,東部地區除廣東仍處于蕭條區外,其他省份均進入商貿流通業的集聚區,中部地區省份也不斷向集聚區變遷,除山西、廣西和陜西外,均位于集聚區和空心區;西部地區的變化不大,內蒙古仍位于集聚區,貴州位于空心區,而其他大部分省份仍處于蕭條區和孤島區。

通過各省份的商貿流通業空間分布變遷趨勢可以看出,西部大部分省份由于經濟基礎薄弱,進而表現為商貿流通業空間特征一直沒有較大的改善,內蒙古作為西部唯一集聚地區充分反映了該省份獨特的經濟發展模式對商貿流通業發展要素流動具有較強的帶動效應。東部地區的廣東省經濟發達,但一直處于孤島區和蕭條區,反映了廣東成熟的商貿流通體系對周邊省份形成了較大的空間極化作用。此外,東北地區和中部地區各省份的變遷反映出商貿流通業發展在“振興東北”和“中部崛起”等戰略發展中的效果尚不顯著。

完善我國省域商貿流通業空間布局的對策

發揮集聚地區的商貿流通輻射效應。從各省份2006-2015年的商貿流通業空間布局變遷可以看出,山東、江蘇、上海及內蒙古等地區商貿流通業發展一直較為集聚,而與該部分省份毗鄰的安徽、福建、陜西、青海和新疆等地區一直處于商貿流通業的蕭條和孤島區,因此需要充分發揮集聚效應較高省份的輻射作用,通過合理的商貿流通業發展經驗和產業發展規劃,帶動相鄰省份商貿流通業的協調發展,尤其是對經濟基礎良好但商貿流通集聚較差的湖南和廣東等省份更需要積極借鑒和引進商貿流通業的集聚發展經驗,在全國各區域內形成中心省份帶動下的環狀輻射效應,加快商貿流通業發展的轉型升級。

實現資源型省份的優勢要素與商貿流通業協調發展。我國眾多資源型省份的商貿流通集聚效應偏低,山西、青海、新疆和陜西等省份一直位于商貿流通業發展的蕭條區和孤島區,該部分省份受經濟單一發展模式影響導致商貿流通業發展要素無法形成跨地區流動。針對該部分資源型省份應充分把握本地區的要素優勢,通過地區合理的商貿流通體系構建實現優勢資源要素的高效流通,并不斷與周邊省份地區進行要素互換,把豐富的“資源流”向“商品流”發展,建立新型商貿流通業態和便捷的流通渠道,滿足經濟轉型發展對商貿流通業的不斷需求。

建立過渡省域的多業態聯合發展。中部地區的河南、安徽和西部地區的四川、重慶等省份一直處于商貿流通業的空心區,該部分省份的人口多眾多,對商貿流通業發展有著更高的要求,因此應發揮該部分省份的過度帶作用,促進商貿流通業的轉移。過渡帶區域承接了東、西部地區的要素流通功能,同時也對周邊省份商貿流通業發展產生輻射和帶動作用,應建立多種商貿流通業態,加大業態之間的競爭,尤其是電商經濟發展帶動的物流產業、倉儲配送產業等子行業,通過規模經濟效應發揮過渡帶的商貿流通業集聚效應。

加強宏觀調控和政策引導。商貿流通業的空間布局,需要政府發揮“看不見的手”進行宏觀調控和建立規范的法律、法規制度完善商業發展環境。產業的區域性規劃和布局需要政府以長遠的戰略眼光進行規劃和指導,促進區域商貿流通業與區域經濟的協同發展,構建戰略目標一致的商貿流通業空間分布的格局。

結論

本文構建了探索性空間數據模型,并運用Morans I檢測作為測量變量間空間自相關的指數來實證分析我國及省域的商貿流通業空間自相關性和分布演化情況,研究結論如下:全國人均Morans I值體現出商貿流通業存在一定的空間自相關特征,商貿流通業呈現出一定的集聚型結構。人均Morans I值2013年前的上升趨勢反映出商貿流通業不斷向高集聚特征發展,該階段電商經濟和網絡消費帶來的倉儲配送、物流等商貿流通業子行業進入到發展的黃金階段,導致整體上商貿流通業不斷集聚。人均Morans I值出現下滑是由于電商經濟的快速發展對實體零售造成了巨大的沖擊,使得實體零售業的經營出現分散化。分省份的商貿流通業空間演化存在較大的差異。在2006-2015年間,東部地區各省份的變化不大,除廣東外其他省份均進入商貿流通業的集聚區;中部地區省份在2006年分化較大,湖北和河北處于集聚區,河南、江西和安徽等省份處于空心區,重慶、四川、湖南處于蕭條區,2015年中部地區省份除山西、廣西和陜西外,均位于集聚區和空心區;西部地區的變化不大,內蒙古仍位于集聚區,貴州位于空心區,而其他大部分省份仍處于蕭條區和孤島區。

參考文獻:

1.夏偉華.商貿流通業對產業結構優化升級影響的空間計量分析[J].商業經濟研究,2017(5)

2.武劍,楊愛婷.基于ESDA和CSDA的京津冀區域經濟空間結構實證分析[J].中國軟科學,2010(3)

3.薛娟娟,朱青.北京市零售商業空間分布研究[J].商業研究,2015(14)

4.陳俊濱.武漢城市零售業空間布局結構變動研究[J].現代城市研究,2014(4)

5.李云輝,彭少軍.武漢城市零售業空間布局影響因素研究[J].中南林業科技大學學報(社會科學版),2008(6)

6.逯進,周惠民.中國省域人力資本空間溢出效應的實證分析—基于ESDA方法和空間Lucas模型[J].人口學刊,2014(11)

7.黨晶晶,孫斌.我國長江經濟帶流通業與產業結構調整的關聯研究[J].商業經濟研究,2016(1)

8.張雅杰,金海谷,興葉,梁倩,邵慶軍.基于ESDA-GWR多變量影響的經濟空間格局演化—以長江中游城市群為例[J].經濟地理,2015(3)