“一帶一路”下區域產業梯度轉移

蔣小燕

內容摘要:面對國際國內經濟形勢的新變化,“一帶一路”倡議的提出創造性地將發展國際貿易、產業跨國轉移與實現國內產業結構升級、區域產業梯度轉移統籌起來,這不僅有助于改變沿線各國產業發展和世界經濟增長格局,更有利于我國經濟實現跨越性可持續發展。本文通過將沿線各國的產業結構與我國的產業結構進行對比,將國內東部發達地區的產業結構與西部地區的產業結構對比,結合相關貿易和直接投資情況,發現我國可以通過對外直接投資跨國轉移貿易比較劣勢產業,同時將貿易優勢產業向西部沿邊貿易口岸集聚,更好服務于“一帶一路”建設,同時實現國內跨區域的產業梯度轉移。

關鍵詞:“一帶一路” 產業梯度 產業轉移 區域經濟

引言

在當今這樣一個大發展、大變革、大調整的時代,以新一輪的科技和產業革命為代表的新型生產動力正在形成,全球經濟的新增長動能也在不斷地積聚,全球化浪潮繼續推進,和平與發展成為時代的主題,通過合作來實現共贏已成為主流共識。然而,不可避免的是由于各國經濟發展先后差異,各國經濟文化處在不同水平層次,經過長期的碰撞與累積,深層次的矛盾逐漸形成并日益尖銳。由此帶來諸多的全球性問題,最具代表性的有貿易和投資低迷、戰亂和沖突頻發、難民移民大規模流動,這些問題是當前影響各國發展的重要障礙。而要解決這些問題,僅憑一個或幾個國家的力量難以完成的。當今世界各國彼此依存,任何國家都難以獨善其身;只有大家整合更大范圍內的經濟要素和發展資源,形成合力,以世界和平和共同發展為目標,對接政策,通力合作,才能更好解決問題實現發展。依據各國的產業梯度,實現產業更大范圍的重新布局,將更有助于各國經濟持續、共同發展。

“一帶一路”的提出及目標

2013年,國家主席習近平在訪問中亞和東盟期間先后提出了“綢之路經濟帶”和“21世紀海上絲綢之路”(簡稱“一帶一路”),成為我國進入經濟“新常態”后的重要倡議部署。“一帶一路”倡議涉及國家眾多,涉及行業、產業廣泛,建設持續時間較為長久,關系到沿線國家的方方面面,也關系到國際政治經濟新格局,有牽一發而動全身的效應。在具體行動中,必須具有全局和長遠的觀念,既要考慮當前政治經濟形勢,又要著眼于未來長遠合作與共享;既要協調區域、產業和資源上的分配與利用,又要平衡國內國外、穩定與發展的社會大局。

在2017年5月15日召開的“一帶一路”國際合作高峰論壇上,國家主席習近平通過進一步凝聚各國的共識,為“一帶一路”建設國際合作明確了目標,具體而言包括:

第一,推動互利共贏,明確合作方向。“一帶一路”沿線各國應該本著合作伙伴精神,堅持共商、共建、共享的理念,讓政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通成為共同努力的目標。

第二,密切政策協調,對接發展倡議。各國之間應該加強政策協調,汲取應對國際金融危機的重要經驗,求同存異,將各國自身發展倡議與跨國合作倡議對接,將“一帶一路”的合作,同亞太經合組織、東盟、非盟等區域發展規劃對接,產生“一加一大于二”的效果。

第三,依托項目驅動,深化務實合作。在基礎設施聯通方面,要推進陸上大通道、海上港口、油氣管道等建設。在實體經濟合作方面,要以經濟走廊帶動投資、聚合產業、促進就業。在貿易和投資方面,要提供良好的營商環境和機制保障,推動自貿區建設。在金融合作方面,要拓展融資渠道,創新融資方式,降低融資成本,服務實體經濟。最后還應以人文交流合作為紐帶,讓合作更加包容,讓合作基礎更加堅實,讓廣大民眾成為“一帶一路”建設的主力軍和受益者。

我國與“一帶一路”沿線各國產業梯度、出口及直接投資

在推動“一帶一路”建設的過程中,最重要的是實現產業在各國范圍的合理布局,形成沿線各國合理分工、相互合作、互利共贏的局面,這是一切合作的前提與基礎。要形成這一局面,首先要從實際出發,認清各國產業結構現狀,針對性地采取策略。在實際中各國產業結構存在顯著差異,如表1的第三列所示(表中產業結構代表第三產業占比)。通過計算各國產業結構與我國產業結構存在的差異,可以發現有些國家的產業結構相比我國處在更高梯度(第三產業比重高于我國),而有些國家的產業結構相比我國處在更低梯度(第三產業比重低于我國),由此可知各國是存在顯著的產業梯度。

根據國際貿易理論,所謂產業梯度是指不同國家之間存在的產業結構差異,當一國(地區)的產業主要以高新技術產業和服務業為主時,其處在較高的產業梯度;而當一國(地區)的產業主要以低端的勞動力密集型制造業為主時,其處在較低的產業梯度。導致這種差異的原因主要由以下三種:其一,由于不同的國家(地區)在要素稟賦上存在的絕對差異,各國按照自身部分發展,形成各國(地區)的產業分工差異;其二,由于一國(地區)相對其他國家而言,具有自身的比較優勢,當其主要發展比較優勢的產業而拋棄比較劣勢的產業時,各國就會出現產業差異;其三,由于存在三種不同的分工類型:水平型、垂直型以及混合型,生產逐漸會從原來的粗放化、低效率向專業化、高效率轉變,由此各個地區將會形成自身的規模經濟與集聚經濟,進而在產業發展上出現差異,并逐漸形成了國家或地區之間的產業梯度。

基于產業梯度形成的產業梯度轉移理論認為,隨著市場的開放、貿易壁壘的減弱、比較優勢的變化,在更大范圍內,產業可以依據存在的梯度差異,進行產業轉移,以實現更合理的布局。例如在我國的經濟發展歷程中,改革開放初期,隨著我國逐步對外開放,一些發達國家(地區)將自己部分處于低梯度的產業向我國的珠三角地區轉移,而隨著珠三角產業結構的不斷升級,珠三角地區的部分相對變成低梯度的產業又逐漸向中西部地區轉移,還有的將部分產業向更低梯度的東南亞、非洲等國家轉移……在國際產業發展和轉移的歷史上,各個國家都是產業鏈條上的重要的一環,而在背后支配產業在全球范圍內的這種變化的,正是全球視野下的產業梯度轉移規律。

產業梯度轉移理論得到了長期發展經驗的驗證,對世界各國的產業轉移與發展具有重要指導作用,從產業梯度角度來探究我國在更大區域范圍內的產業轉移和升級將具有重要的現實意義和極大的可操作性。“一帶一路”包含的國家眾多,各國無論是歷史傳統、宗教文化、風土人情,還是政治制度、社會經濟都存在較大差異,相互之間存在產業梯度也是不可避免的。通過表1可以發現,在“一帶一路”沿線,以東南亞、南亞、西亞和北非等為主的發展中國家,它們的產業主要以二三產業為主,與我國相比還存在一定的差距,處在產業的較低梯度,這些國家現在發展需要更多的基礎建設投資,對此我國可以采取直接投資方式轉移過剩產能;這些國家還需要勞動力密集型制造業,我國也應該采取直接投資的方式進行產業轉移。而相對其他發達經濟體,它們的產業結構相比我國處在更高梯度,它們主要以第三產業為主,而缺乏制造業,我國可以采取以貿易的方式將具有國際競爭力的產品出口到發達經濟體。通過采取直接投資與針對性出口的“雙軌”策略,重新布局和發展我國的產業,推動經濟升級發展。

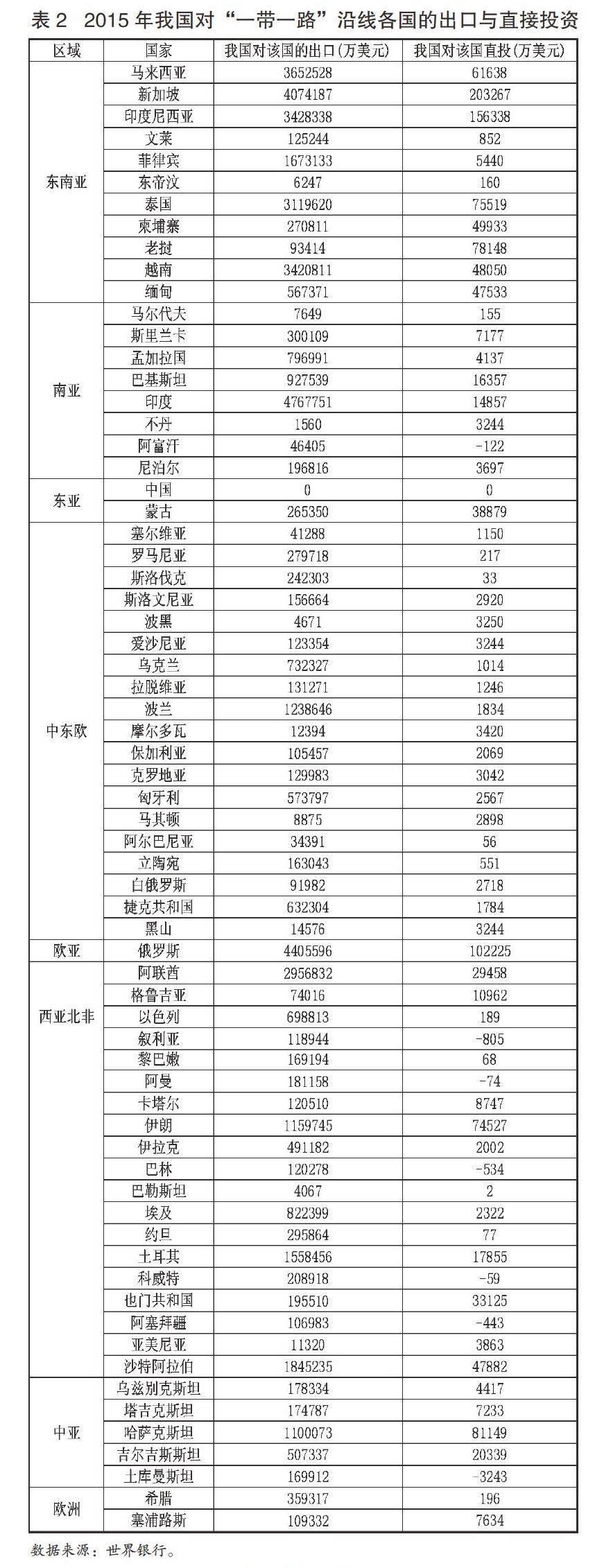

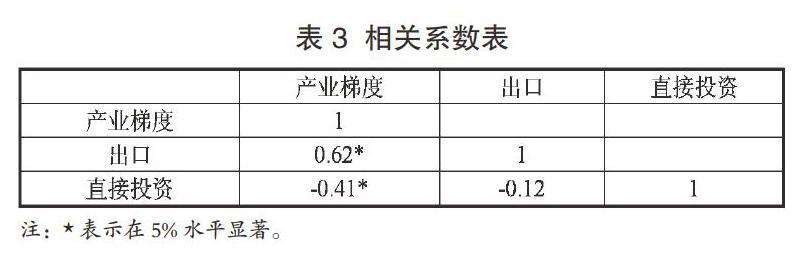

為了檢驗現有出口貿易和直接投資是否遵循產業梯度轉移原理,本文收集了我國對“一帶一路”沿線各國的出口貿易和直接投資數據(見表2)。通過將表1和表2結合起來觀察,可以發現,目前我國對“一帶一路”沿線各國的出口與直接投資基本開始遵循產業梯度特征。也進一步驗證了,我國應該對產業結構相比我國處在更低梯度的國家實行更多的直接投資,而對產業結構相比我國處在更高梯度的國家采取出口有競爭力的工業產品的策略。在表3中,本文運用相關性分析方法進一步驗證了我國與該國存在的產業梯度與我國對該國的出口存在顯著的正向關系,也就是說,當一國的產業結構相比我國處在更高梯度,主要以第三產業為主,此時,我國可以主要采取對其出口工業品的方式開展實現經貿往來;而我國與該國存在的產業梯度與我國對該國的直接投資存在顯著的負向關系,即一國的產業結構比我國更低,主要以低層次的制造業為主,而我國可以通過對外直接投資,將國內的低端制造業進行轉移,同時也應該主要投資基礎設施建設,為轉移地的產品銷售提供條件。

在表4中,本文以產業梯度為解釋變量,分別以出口和直接投資為被解釋變量,進行回歸分析(由于篇幅限制,具體論證過程略,只呈現結果),進一步檢驗產業梯度轉移理論的適用性,結果表明產業梯度對出口的回歸系數顯著為正,也就是說,當一國的產業結構比我國更高級化化,主要以第三產業為主,這時,我國確實主要以對外出口工業品來實現國際經濟合作;產業梯度與對直接投資的回歸系數顯著為負,如前文所述,即一國的產業結構比我國更低,主要以低層次的制造業為主,而我國確實主要通過對外直接投資,將國內的低端制造業進行轉移。

推動“一帶一路”的實施,不僅需要我國在國際視野下實行跨國的產業轉移與經貿合作,同時還應該對國內的區域產業結構也應該做出合理的調整,以實現更好的國內國際對接,進一步縮小地區發展的不平衡。

“一帶一路”倡議下國內產業轉移

“一帶一路”也為我國產業結構在內部區域間的重新布局提供了良好的契機,國內的產業重新更合理的布局也將有助于“一帶一路”更好更快的建設。在我國,東西部的產業結構也存在顯著的差異,如表5所示,在東部沿海地區,大多省份的第三產業占比已達到70%以上,堪比發達經濟體水平,而在西部地區,大多數省份的產業結構還處在低水平梯度。在“一帶一路”倡議下,西部地區,特別是沿邊、毗鄰地區,可以充分利用互聯互通帶來的優勢,發展對外貿易和投資合作;而要最終形成國際競爭力,還必須不斷地將自身的產業結構優化升級。

依據目前我國區域間的產業分布情況,主要應該從以下方面著手:其一,將有國際競爭力的對外出口型制造業從東部向中西部轉移,專注發展對外貿易;其二,培育發展信息化條件下的跨國經貿合作企業,利用互聯網構建跨國貿易合作平臺;其三,吸納東部地區充足的資本,成立對外投資與經貿合作的跨國投資公司,形成內陸地區重要的金融、經貿區域中心。

結論與政策建議

“一帶一路”的偉大構想為我國的產業跨國和跨區域的布局提供良好契機,本文通過分析“一帶一路”沿線各國與我國的產業梯度及投資、貿易情況,提出將發展國際貿易、產業跨國轉移與實現國內產業結構升級、區域產業梯度轉移統籌起來,這不僅有助于改變沿線各國產業發展和世界經濟增長格局,更有利于我國經濟實現跨越性可持續發展。而實現這一可能,應該主要通過對外投資轉移貿易比較劣勢產業,同時將貿易優勢產業向貿易口岸集聚,實現國內的產業梯度轉移。基于以上分析本文主要提出以下政策建議。

其一,依托國家層面的合作,將大型基礎設施建設項目推動起來,實現各國之間的互聯互通,特別是道路和網絡的有效互通。

其二,政府應該積極鼓勵勞動密集型企業,產能相對過剩的企業,處在產業鏈低端的企業走出去,去東南亞、西亞和北非等具有相對優勢的地方進行直接投資辦廠,實現在全球更大范圍的產業布局。

其三,集合民間資本,政府為其提供跨國經貿合作外交服務,形成重要的對外投資基金,與政府基金相配合,積極在大范圍內進行資產配置。

其四,將有國際競爭力的對外出口型制造業從東部向中西部轉移,專注發展對外貿易;培育發展信息化條件下的跨國經貿合作企業,利用互聯網構建跨國貿易合作平臺。

其五,推動人民幣國際化,形成有效的定價機制、廣闊的使用空間、便捷的支付結算和穩健的風險管理,為“一帶一路”建設提供保障。

參考文獻:

1.習近平.開辟合作新起點 謀求發展新動力[N].人民日報,2017-5-16

2.于鑫,王菊,沈志漁.“一帶一路”戰略下我國國際產業轉移的機遇與挑戰[J].現代管理科學,2017(5)

3.陳繼勇,陳大波.貿易開放度、經濟自由度與經濟增長——基于我國與“一帶一路”沿線國家的分析[J].武漢大學學報(哲學社會科學版),2017(3)

4.馮宗憲,蔣偉杰.基于產業內貿易視角的“一帶一路”國家戰略研究[J].國際貿易問題,2017(3)

5.殷琪,薛偉賢.我國在“一帶一路”生產網絡中產業轉移模式研究[J].經濟問題探索,2017(3)

6.孫久文. “一帶一路”戰略與加快區域經濟發展[J].開發研究,2017(1)

7.林良沛,揭筱紋.比較視角下我國對“一帶一路”國家直接投資的影響因素分析[J].廣東財經大學學報,2017(1)

8.閆磊,秦浩,陳云霞.“一帶一路”共建框架下產能過剩轉移與產業合作共贏的博弈——國家價值鏈重構系列研究[J].商業經濟研究,2016(21)

9.杜巨昌.“一帶一路”戰略的政策設計分析[D].東華大學,2017

10.田愛國.“一帶一路”建設下產業轉移與西部區域協調發展研究[J].改革與戰略,2016(7)

11.伏虎.“一帶一路”與長江經濟帶疊加效應下的城市商業功能轉型——基于空間經濟聯系的網絡特征[J].商業經濟研究,2017(2)

12.鄭濤,左健,韓楠.產業轉移背景下“一帶一路”戰略對中西部地區經濟發展的影響[J].工業技術經濟,2015(9)