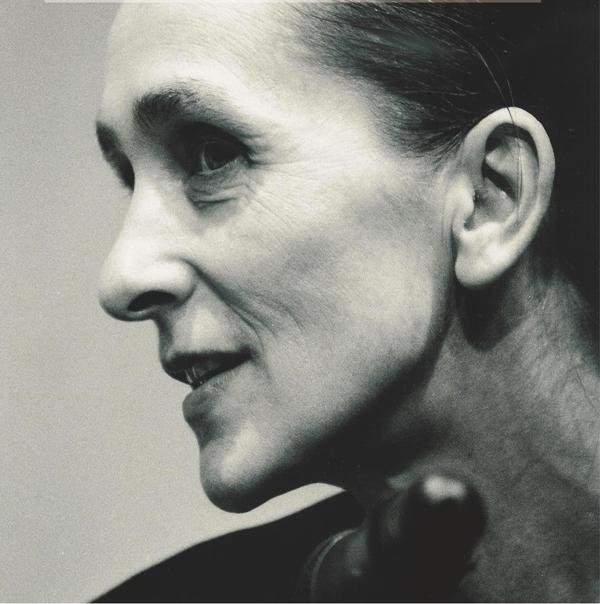

皮娜.鮑什:我跳舞,因為我悲傷

暗地妖嬈

導語:真正的藝術大師就應該像皮娜.鮑什那樣,成為革命者,刷新“舞蹈”的概念,用悲情和幽默響應生命的榮與枯。

正文:

2009年6月25日,流行音樂史上最偉大的歌手邁克爾.杰克遜去逝的消息不脛而走,當全球逾萬粉絲忙著在各個公眾場所秀“快閃”追悼偶像的時候,還有一位撼動過全世界的藝術大師在五天后永別人間。可惜的是,邁克爾.杰克遜之死掀起的悲浪甚至蓋過一個國家滅亡的份量,幾乎很少有人在那段日子里提及到另一場本該不容錯過的追悼。

皮娜的舞蹈作品常常沒有一個固定的情節(jié),沒有老套的進程,什么都是出乎意料的。舞臺上撒滿泥土,插滿鮮花,抑或是舞者在臺上潑水,這些看似混亂不可拷貝的因素都有著自己的邏輯,被稱作“皮娜·鮑什的節(jié)奏”。

皮娜.鮑什,德國現(xiàn)代舞第一夫人,在為邁克爾.杰克遜而流的淚海中,她帶著一副瘦削堅挺的皮囊和同樣堅挺的煙癮步入天堂,享年68歲;不走太空步,沒有在任何一黜表演間隙會有保安從觀眾席里拉出暈厥的粉絲,甚至連癌癥都是死前五天才剛剛被查到。

可就是這樣一個人,為“舞蹈”注入了最復雜的人性魅力,甚至把青春靈動的肉體排除在外,將時間賦予舞者的年輪質感灑在了全世界的青草地上。

撕掉天鵝的美羽

皮娜.鮑什的出生像是上帝的一個惡作劇,1940年,希特勒的野心瘋狂蔓延整個德意志帝國,皮娜的家鄉(xiāng)佐林根作為老工業(yè)區(qū),幾乎成了被遺忘的城市,那兒長年盛產(chǎn)的只有刀具;除了制造充斥著煤灰的空氣之外,礦區(qū)的污水侵蝕著每個居民的靈魂,讓他們成為麻木不仁的文盲。皮娜的童年是在魯爾工業(yè)區(qū)度過的,每天與冰冷的單軌鐵路為伍,黑沉沉的河水像是凝結著血塊的地獄,承載著德國戰(zhàn)后第一代荒涼的夢想。

二戰(zhàn)結束以后,德國人幡然醒悟,決定用文藝風潮取代政治洗腦,歌舞表演就這樣成了最主流的訴求。當時如果皮娜運氣不佳的話,會被送到隨便一家什么舞蹈學校苦練芭蕾,到最后無非是變成追光燈下一只體型修長的白天鵝。所幸,她選擇的是當時最為“反骨”的埃森富特旺藝術學院,德國表現(xiàn)主義舞蹈浪潮的領頭人魯?shù)罓柗?馮.拉班之高徒庫特.約斯接納了這個14歲的傲氣女孩,為她灌輸了“現(xiàn)代舞”的概念;同時也不停提醒她“舞臺”和“舞蹈”可互相成全,新的時代沒必要只傳承古典戲劇作品。

皮娜深受教誨,以悟性和努力拿到獎學金;十九歲那年前往紐約市有“音樂哈佛”之稱的朱莉亞學院深造。紐約的求學生涯徹底打開了皮娜的眼界,也讓她完全看輕了美國那一套現(xiàn)代舞探索之道。盡管當時被稱為“國寶”的現(xiàn)代舞創(chuàng)始人瑪莎.葛蘭姆正如日中天,皮娜的膜拜天秤卻毫不猶豫地偏向了祖國的瑪麗.魏格曼,這位一生都在疾病和精神崩潰中度過的偉大舞者,在舞臺上締造了專屬于自己的幸福,創(chuàng)造了全新原創(chuàng)的表現(xiàn)主義舞蹈形式。當時魏格曼的流派被稱為“心理情緒派”,與大眾概念里那種靠肢體賣弄技巧,講究絕對舞美效果的表演完全不是一回事。

本著反骨精神,皮娜重返歐洲,追尋她真正的舞蹈夢想。32歲時加入庫特.尤斯新成立的福克望芭蕾舞團成為獨舞者,一直熬到她的黃金年齡——40歲,才率領自己的舞團來美國演出。結果這場演出受到了美國人的瘋狂抨擊,他們絕對不承認皮娜的表演能稱為“舞蹈”。

那么,我們就來看看皮娜的舞蹈里有什么不一樣的元素。首先,舞蹈裝置就與眾不同,比如《穆勒咖啡館》的舞臺被打造成一上擺滿桌椅的咖啡館;《春之祭》則是戶外表演的大全集,從公車、工地,到海濱,舞者無處不在;《抹窗工人》里,整個舞臺鋪滿了玫瑰花瓣,斜后方搭起花瓣小坡,讓舞者從小坡上滾下來,以制造驚艷的視覺效果。

關乎對舞者的要求,皮娜也有自己的想法;相形紐約戲劇學院之流的年輕人世界,她的“舞蹈劇場”卻彌漫著“蒼老”的靈魂,演員來自世界各地,選擇標準卻是“成熟的年齡”和“曲折的人生閱歷”。這些演員不需要具備多么純熟的技藝,甚至還有深度近視者;他們不僅要跳舞,還得在舞臺上與皮娜作問答游,全程不停地給觀眾端茶,問他們想吃什么。

在皮娜的世界里,天鵝的一身華美羽毛是被厭棄的,正像德國舞評人施達姆形容的那樣:“她沒有丟掉身上的德國文化背影及那個年代強大的反思精神,這是德國與美國現(xiàn)代舞不同的原因,也是她被稱為新表現(xiàn)主義大師的原因。”

女性主義的悲歌

1980年,皮娜.鮑什的丈夫羅夫.玻濟克因病去世,生前他是舞團的舞臺與服裝設計,為“舞蹈劇場”裝置過無數(shù)具有視覺沖擊力的場面,二人誕生下了兒子羅夫.沙洛蒙。丈夫的離去讓皮娜悲痛欲絕,于是她創(chuàng)作了全新舞劇《1980》,排練的時候,她以略帶悲傷的口吻詢問每一位舞者:“對你來說,什么是愛?”

這份愛后來延續(xù)到了舞劇中,整個舞臺是一大塊噴著水的草坪,數(shù)位男女在草坪上嬉戲,甚至還安排了裸體者;這男歡女愛的場面卻為觀眾制造了截然不同的情緒張力,所有人都看到淚如雨下。

正如西班牙電影大師佩德羅.阿莫多瓦所說:“皮娜無論是在藝術上還是生活中都非常有女人味而且很性感;她是快感的不竭源泉,她在我心中點燃了各種不同的情感,始終啟發(fā)著我。”他的經(jīng)典作品《對她說》的創(chuàng)作靈感便來自于《穆勒咖啡館》,影片的頭尾處都拼接了她的舞姿。

事實上,她也啟發(fā)了不止阿莫多瓦一位電影人,這其中還包括意大利新浪潮電影巨匠費德里克.費里尼,以及《德克薩斯的巴黎》導演維姆.文德斯。根據(jù)斯特拉文斯基音樂作品《春之祭》改編的八十多個舞蹈版本,也唯有皮娜的版本被稱贊“最為突出”。

《穆勒咖啡館》中男女演員的肢體互動由緩入疾,單一重復的動作不停提升能量,古典芭蕾與新舞蹈的妙曼結合,令皮娜作品更像是一個醞釀怒氣的過程。而另一些作品,則具備更鮮明的女性悲劇特征,她會讓六名男舞者撫摸自己身體的不同部位,把她硬塞進箱子里,甚至在舞臺上隨意毆打、強暴女性,表現(xiàn)女人在現(xiàn)實中遭受的種種虐待。

對于皮娜來講,她的暴脾氣也是不容反抗;平素優(yōu)雅從容的舉止,與精致的骨相相得益彰,長年抽煙的習慣卻拒絕戒除,也特別不擅長說英語;她甚至從來不坐不讓抽煙的飛機,為此寧愿放棄幾場演出。

與此同時,皮娜的出現(xiàn)也為一些國家的舞蹈藝術帶來了生機,土方巽的日本舞踏就全仰仗她的成全,且與“舞蹈劇場”并稱為“影響世界的新舞蹈”。因為日本人身體條件的限制,無法將芭蕾藝術詮釋完美,于是土方巽和大野慶人在皮娜作品的提點下,將日本傳統(tǒng)舞融合進了現(xiàn)代舞,讓舞者全身涂滿白色染料,化妝成歌舞伎藝人,甚至用性別倒錯的方式展示暴力、性、憤怒,和悲情。邊緣化和反技巧的藝術呈現(xiàn),令舞踏艷驚全世界。

就這樣,皮娜的舞蹈劇場在長達數(shù)十年的時間里足跡踏遍全世界,也包括中國在內;現(xiàn)代舞蹈家金星因此成為她的狂熱粉絲。假如你有機會趕往售票點買她的演出門票,就會看到售票窗前大排長龍,他們不是來買票的,因為票早就在幾天前告罄,這一群人是在等著別人退票。

對于一位愈老愈有活力的舞者來說,皮娜旺盛的精力與其癌癥完全無法匹配,所有人包括她自己在內,都無法想像瑪麗.魏格曼當年的困擾會加諸在她身上。所以癌癥檢查結果出來之前,皮娜依舊跟往常一樣在排練場揮汗如雨,她的人生是由一次次登場和一次次謝幕拼接起來的。恬逢此時,維姆.文德斯向皮娜發(fā)出了邀請,想為她拍一部紀錄片,此前他看了一場U2的演唱會,認為舞臺3D技術可以用在皮娜的舞臺和戲劇中。可惜的是,就在電影開拍之前,皮娜便被肺癌奪走了生命,令文德斯措手不及。

失去了主角的文德斯沒有放棄,而是選擇了在紀錄片里收錄皮娜的《穆勒咖啡館》、《春之祭》和《月圓》三部作品,用3D技術完美呈現(xiàn)了皮娜的舞之魂。巧的是,美國導演肯尼.奧特加也在同年為已故的邁克爾.杰克遜拍攝了紀錄片《就是這樣》。兩部電影的水準各有千秋,而文德斯的《皮娜》更贏得了德國電影獎和歐洲電影獎,甚至提名奧斯卡。

也是憑借電影的號召力,“皮娜.鮑什”的大名才被現(xiàn)代舞愛好者以外的民眾所熟知,他們這才認識到——原來舞蹈也可以是這樣的!

德國漢堡芭蕾舞團團長約翰.諾伊邁爾曾經(jīng)感慨:“她不斷地改變我們所稱之為‘舞蹈的界限,我簡直無法想象誰能成為她的繼承者。”

舞者魂的綻放、與德國歷史命脈緊密相聯(lián)的情緒爆破,不停打破舞蹈固定框架的靈感碰撞,這一切炮制了獨一無二的皮娜,也是獻給世界的一份藝術豪禮。