穴位注射聯(lián)合艾灸在腹部術(shù)后患者中的應(yīng)用效果

葉小梅 李敏文 龐瓊

[摘要]目的 探討穴位注射聯(lián)合艾灸在腹部術(shù)后患者中的應(yīng)用效果。方法 選取2015年1月~2016年12月我院行腹部手術(shù)的患者90例,采用隨機(jī)數(shù)字表法將其分為觀察組46例和對照組44例。對照組采用腹部手術(shù)后常規(guī)護(hù)理措施。觀察組除腹部手術(shù)后常規(guī)護(hù)理措施,還加用穴位注射聯(lián)合艾灸的中醫(yī)護(hù)理方式進(jìn)行治療。比較兩組的療效、腸蠕動恢復(fù)時間及肛門首次排氣時間。 結(jié)果 觀察組的治療總有效率高于對照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05);觀察組患者的腸蠕動恢復(fù)時間及肛門首次排氣時間均短于對照組,差異均有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)。結(jié)論 穴位注射聯(lián)合艾灸治療可有效促進(jìn)腹部術(shù)后腸蠕動的盡早恢復(fù)。

[關(guān)鍵詞]穴位注射;艾灸;腹部手術(shù);腸蠕動

[中圖分類號] R248 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A [文章編號] 1674-4721(2018)4(b)-0195-03

Effects of acupoint injection and moxibustion intreatment for postoperative intestinal peristalsis recovery

YE Xiao-mei1 LI Min-wen2 PANG Qiong2

1.Operating Room,Yunfu Hospital of Traditional Chinese Medicine in Guangdong Province,Yunfu 527300,China;2.NO.2 word,Department of Surgical,Yunfu Hospital of Traditional Chinese Medicine in Guangdong Province,Yunfu 527300,China

[Abstract]Objective To explore the effects of acupoint injection and moxibustion intreatment for postoperative intestinal peristalsis recovery.Methods A total of 90 patients underwent abdominal surgery in our hospital from January 2015 to December 2016 were randomly divided into observation group(n=46) and control group(n=44).The control group received routine nursing measures after abdominal operation.The observation group was treated by acupoint injection combined with moxibustion in addition to routine nursing measures after abdominal operation.The curative effect,recovery time of intestinal peristalsis and first anal exhaust time were compared between the two groups.Results The total effective rate of the observation group was higher than that of the control group,and the difference was statistically significant (P<0.05).The recovery time of intestinal peristalsis and the first anal exhaust time in the observation group were shorter than those in the control group,and the differences were statistically significant (P<0.05).Conclusions The acupoint injection and moxibustion intreatment can effectively promote postoperative intestinal peristalsis recovery.

[Key words]Acupoint injection;Moxibustion;Abdominal surgery;Intestinal peristalsis

腹部手術(shù)后患者由于腹部手術(shù)創(chuàng)傷、原有腹部疾病、麻醉等因素,處于胃腸功能抑制狀態(tài),可出現(xiàn)不同程度的腸道功能恢復(fù)延遲。術(shù)后胃腸功能失調(diào),腸道功能恢復(fù)延遲,肛門遲遲不能自主排氣,可能導(dǎo)致腹脹、膈肌上抬,甚至出現(xiàn)呼吸困難、下腔靜脈血液回流受阻、腹壁切口愈合不良等情況。因此胃腸功能恢復(fù)越快越有利于患者術(shù)后并發(fā)癥的減少及機(jī)體功能的恢復(fù)。目前,促進(jìn)腹部術(shù)后胃腸功能恢復(fù)的西醫(yī)治療方法主要有促進(jìn)胃腸蠕動藥物、胃腸起搏器、早期腸內(nèi)營養(yǎng)、早期鍛煉等方式。不少學(xué)者發(fā)現(xiàn),中醫(yī)藥在促進(jìn)患者術(shù)后胃腸功能恢復(fù)上有著明顯的優(yōu)勢及特色,采用中藥內(nèi)服[1]、中藥灌腸[2]、藥熨[3]、針灸[4]及穴位治療[5]等中醫(yī)干預(yù)方法應(yīng)用于圍術(shù)期均取得了不錯的效果。有學(xué)者發(fā)現(xiàn)使用穴位注射聯(lián)合艾灸的中醫(yī)治療方法可縮短術(shù)后腸鳴音恢復(fù)及肛門排氣的時間,以促進(jìn)術(shù)后胃腸功能恢復(fù)[6]。本研究旨在探討穴位注射維D-2果糖酸鈣及維生素B12混合藥液,并聯(lián)合艾灸治療,在腹部術(shù)后患者中的應(yīng)用效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2015年1月~2016年12月我院行腹部手術(shù)的患者90例,采用隨機(jī)數(shù)字表法將其分為觀察組46例和對照組44例。觀察組中,年齡16~86歲,平均(50.59±19.41)歲;闌尾炎25例,腹股溝疝11例,腸梗阻7例,胃穿孔3 例。對照組中,年齡16~82歲,平均(49.23±18.34)歲;闌尾炎23例,腹股溝疝8例,腸梗阻8例,胃穿孔5 例。納入標(biāo)準(zhǔn):①年齡>16歲,<90歲;②神志清醒,語言表達(dá)能力正常;③愿意參加本次研究,接受穴位注射及艾灸治療。排除標(biāo)準(zhǔn):①合并其他嚴(yán)重系統(tǒng)疾病;②不能耐受穴位注射或艾灸者。兩組患者的一般資料比較,差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。本研究經(jīng)醫(yī)院倫理委員會批準(zhǔn)。

1.2 方法

1.2.1對照組 采用腹部手術(shù)后常規(guī)護(hù)理措施。術(shù)后禁食禁飲,常規(guī)補(bǔ)液、靜脈營養(yǎng)支持、維持水電解質(zhì)平衡,常規(guī)情志護(hù)理,鼓勵患者早期下床活動。根據(jù)實(shí)際情況,必要時行胃腸減壓、抗炎治療,重癥患者可行全胃腸外營養(yǎng)。

1.2.2觀察組 除采用對照組的腹部手術(shù)后常規(guī)護(hù)理措施外,還加用穴位注射聯(lián)合艾灸的中醫(yī)護(hù)理方式。

1.2.2.1穴位注射 用注射器抽取維D-2果糖酸鈣及維生素B12混合藥液共1~2 ml,取穴雙足三里,常規(guī)消毒后將抽有藥液的注射器垂直刺入穴位后實(shí)施提插捻轉(zhuǎn)法,患者出現(xiàn)得氣感(酸、麻、脹)后回抽無血,即將藥物注入,每側(cè)穴位0.5~1 ml。操作過程嚴(yán)格執(zhí)行無菌操作和三查七對。術(shù)后連續(xù)應(yīng)用3 d,每天早晚各1次。

1.2.2.2 艾灸 受試者取仰臥位,暴露俞穴部位皮膚,選擇中脘、神闕、氣海3穴。將艾條一端點(diǎn)燃,置于距離穴位2~4 cm的高度進(jìn)行熏灸,以局部稍灼熱紅暈為度。每穴約灸5~7 min。操作過程注意觀察皮膚情況和保暖,防止?fàn)C傷、著涼、發(fā)生火災(zāi)等。術(shù)后連續(xù)應(yīng)用3 d,每天早晚各1次,每次15~20 min。

1.3 觀察指標(biāo)

1.3.1 療效評定 療效評定標(biāo)準(zhǔn),①有效:術(shù)后48 h內(nèi)腸鳴音恢復(fù)正常,有肛門排氣;②好轉(zhuǎn):術(shù)后48 h內(nèi)有腸鳴音但無肛門排氣;③無效:術(shù)后h內(nèi)無腸鳴音亦無肛門排氣[7]。有效率=(有效+好轉(zhuǎn))/總例數(shù)×100%。

1.3.2 腸蠕動恢復(fù)時間 術(shù)后6 h起,每2 h檢查腸鳴音1次,直至腸蠕動恢復(fù)。以聽診發(fā)現(xiàn)腸鳴音在3次/min或以上確定為腸蠕動恢復(fù)。記錄腸蠕動恢復(fù)時間。

1.3.3 肛門首次排氣時間 記錄術(shù)后肛門排氣最早時間為肛門首次排氣時間。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法

數(shù)據(jù)采用SPSS 19.0軟件進(jìn)行處理。根據(jù)數(shù)據(jù)資料及設(shè)計(jì)類型選擇統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)方式。療效評定采用R×C表卡方檢驗(yàn)。計(jì)量資料使用(x±s)表示,符合正態(tài)分布者使用兩獨(dú)立樣本t檢驗(yàn)。當(dāng)P>0.05時差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 兩組患者療效的比較

觀察組治療的總有效率高于對照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)(表1)。

表1 兩組患者療效的比較(n)

與對照組比較,*P<0.05

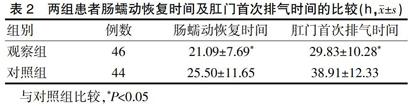

2.2 兩組患者腸蠕動恢復(fù)時間及肛門首次排氣時間的比較

觀察組患者的腸蠕動恢復(fù)時間及肛門首次排氣時間均短于對照組,差異均有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.05)(表2)。

表2 兩組患者腸蠕動恢復(fù)時間及肛門首次排氣時間的比較(h,x±s)

與對照組比較,*P<0.05

3 討論

3.1 腹部術(shù)后需要早期恢復(fù)腸蠕動等胃腸功能

腹部疾病的刺激、術(shù)中麻醉、手術(shù)創(chuàng)傷均可導(dǎo)致臟腑生理功能失調(diào),從而出現(xiàn)氣血不暢、脾胃不和。同時由于失血,患者極易出現(xiàn)氣血虧虛、胃腸功能失濡養(yǎng)而導(dǎo)致恢復(fù)遲緩[8]。如果術(shù)后胃腸功能失調(diào),肛門遲遲不能自主排氣,可能導(dǎo)致腹脹、膈肌上抬,甚至出現(xiàn)呼吸困難、下腔靜脈血液回流受阻、腹壁切口愈合不良等情況。而腹部術(shù)后腸蠕動早期恢復(fù),有助于腸道血流量的增加及傷口周圍新生血管的形成, 促進(jìn)創(chuàng)面的愈合及腸道內(nèi)容物的及時排出,降低腸粘連發(fā)生率[6]。

促進(jìn)腹部術(shù)后胃腸功能恢復(fù)的西醫(yī)治療主要通過口服或靜脈使用促進(jìn)胃腸蠕動藥物、胃腸起搏器、早期腸內(nèi)營養(yǎng)、早期鍛煉等方式。而中醫(yī)有“六腑以通為用,以降為順”的說法。機(jī)體胃腸功能要恢復(fù),需六腑通暢,積聚于胃腸的糟粕通降下行。可以采用中藥內(nèi)服、中藥灌腸、藥熨、針灸及穴位治療等中醫(yī)治療方法,可有一定的療效。黃寶安[1]使用小承氣湯起到提高胃腸道神經(jīng)和平滑肌興奮性、促進(jìn)腸蠕動的效應(yīng)。楊利群等[2]用萊菔子承氣湯進(jìn)行灌腸可達(dá)到恢復(fù)腸動力的效果。仉瑋等[3]采用吳茱萸腹部熱熨法促進(jìn)腹部術(shù)后胃腸功能恢復(fù)。王士源[4]認(rèn)為熱針“臍中四邊”穴有利于減輕腹部術(shù)后患者腹脹程度,提前排氣、排便,促進(jìn)胃腸功能紊亂早期恢復(fù)。馮偉嫦等[5]使用維生素B1穴位注射促進(jìn)大腸癌患者術(shù)后腸功能的恢復(fù)取得了不錯的療效。郭麗霞[6]通過對3組腹腔鏡術(shù)后患者的對比研究發(fā)現(xiàn),艾灸和維生素B1穴位注射均可短術(shù)后腸鳴音恢復(fù)及肛門排氣的時間,以促進(jìn)術(shù)后胃腸功能恢復(fù)。而本研究中,觀察組和對照組的臨床結(jié)果顯示,加用穴位注射及艾灸的中西醫(yī)聯(lián)合護(hù)理方式,腸蠕動恢復(fù)時間及肛門首次