江忠東:做一名教育的“中醫”

文 |

江忠東

云南楚雄師范學院教師,曾任昆明市官渡區第二中學副校長,云南省昆明市學科帶頭人,云南省高考專家指導組成員,云南省高中數學學業水平考試命題組組長,獲得過昆明市高三課堂教學大賽特等獎、青年教師說課比賽一等獎、學科競賽輔導一等獎。

26年前,剛過弱冠之年的江忠東無論如何也不會想到,自己會遠走他鄉置身千里之外的彩云之南,如今在“春城”昆明已成為一位聲名遠播、教有所長的人民教師。

一心從教 相信老師能“救治”人的精神

江西信豐小江鎮是一個山清水秀的南方小鎮,江忠東就出生在這里。江忠東的父親是信豐當地一位德高望重的中學教師,深受左鄰右舍的敬重。因為父親的影響,江忠東自幼便萌生了當老師的念頭。上學之后,華羅庚、陳景潤、蘇步青和陳建功的故事時時激勵著他,江忠東盼望著將來有一天能夠去大學任教。

可高考填報志愿時,江忠東卻鬼使神差地聽從家里一位長輩的意見,沒有報考師范而選擇了醫學專業。正當他的人生軌跡即將遠離教育行業的時候,冥冥中有一股力量又把他拉了回來。因為當時地方師范院校優先錄取,江忠東被調劑到贛南師范學院,學起了師范專業。大學畢業后,江忠東放棄了去政府任職的機會,毅然回到了母校江西省信豐中學,做一名普通的老師。在他的心中,成為一名老師是人生最高的職業理想。

回想起20多年前的這個決定,江忠東說:“魯迅認為要真正解救自己的民族,首先要救治人的精神,即喚醒民眾的覺悟。當時血氣方剛的我便認定當老師也可以‘救治’人的精神。”

遠走西南 闖出一片更廣闊的天地

1996年,江忠東帶著滿腔熱情回到母校,在信豐中學高中部任教。小馬乍行嫌路窄,大鵬展翅恨天低。初出茅廬的江忠東憑借著一股子拼勁,全身心地撲在教學上面。1999年,他帶的第一屆畢業生在高考中取得了優異成績。作為班主任,江忠東在小縣城里嶄露頭角,榮譽紛至沓來。在信豐中學的8年時間里,江忠東教學成績優異,創立的“三維教學法”還獲得了信豐縣科技進步三等獎。

正當小有成就的江忠東沉浸在自我滿足的時候,一次外出學習考察讓他明白了“天外有天,人外有人”的道理。那年暑假,學校組織去上海考察學習,江忠東與一行老師參觀、考察了上海的許多名校,和當地老師們交流取經。在思想和觀點的碰撞中,江忠東發現了自身的差距,用他自己的話說,“仿佛自己就是一只‘井底之蛙’”。帶著巨大的沖擊和落差,江忠東回到了縣城,但心中卻萌發了決意到外面的世界提升自己的想法。

2003年,江忠東先后來到北京、上海和深圳等地的一些中學名校去應聘,幾乎都被錄用,可因為人員編制因素沒有成行。正在一籌莫展之時,云南昆明市出臺了“人才引進”政策,規定優秀的人才可以重新建檔,不必辦理調動手續。江忠東毅然決然地參加了昆明市官渡區第二中學的全國招考,并以第一名的身份被“引進”。

同年9月,江忠東開始了官渡區第二中學的執教生涯,他擔任高中兩個班的數學教學工作,兼任2003級八班的班主任。如同當年在信豐中學一樣,來到彩云之南的江忠東再次收獲榮耀與輝煌。

2006年高考,他所教兩個班的數學平均分達到117.5分,位列昆明市第一名。八班各科成績名列官渡區第一,被評為昆明市“先進班集體”。

2007年,云南省進入第八輪“新課改”。為了吃透、把準“新課改”的理念和精神,江忠東不僅深入“課改”試驗區考察學習,而且加入了昆明市首批“名師工作室”,并牽頭組建了由部分市級學科帶頭人組成的“昆明市數學課改研修共同體”,對“新課改”中的問題與對策開展專題研究。在此期間,他認真研究了“新課改”中涌現出來的先進教學方法(如洋思模式、昌樂二中模式等),在對這些教法進行本土化改造和對“三維教學法”進行創新性改進的基礎上,研創了“六環互動”課堂教學策略。

“六環互動”課堂教學策略由“導學”“精講”“討論”“展示”“質疑”“檢測”六個主要教學環節組成,充分發揮了教師、學生“雙主體”的能動性,體現了“三維目標”的新課程理念,使課堂充滿活力與效率,先后獲得昆明市教育科學院課題研究“良好”等級和云南省基礎教育改革優秀成果二等獎。

除了教學、課改之外,江忠東還積極開展學校品牌和教育管理方面的工作。2014年,江忠東主持了學校與北京師范大學教育管理學院合作的“特色與品牌學校”創建工作。通過問卷調查和分層座談的方式,匯總全校師生和家長的意見,將“特色與品牌”創建項目定位為“活力學校”,并設計了四個子項目加以落實:一是“兩人”項目,即推進人文建設和人本管理;二是“兩課”項目,即建設活力課程和活力課堂;三是“兩教”項目,即培育特長教師和特色教研;四是“三自”項目,即實施自我教育、自主管理和自信發展。通過項目創建,大大提升了官渡二中的辦學品質,給學校留下了寶貴的辦學經驗。

指導高考 幫助學生樹立正確心態

在云南昆明官渡二中,江忠東先后擔任學校教研組長、政教處主任和教務處主任、教學副校長等職,多次被評為省、市、區高考指導專家,2005年獲得昆明市首屆高三復習課比賽特等獎和全國數學聯賽指導教師一等獎,2016年和2017年被聘為云南省高中數學學業水平考試命題組組長。

擁有多年豐富的指導高考備考經驗的江忠東,帶領一批又一批學生通過高考改變了人生的軌跡,許多后進的學生在他的教育和幫助之下,從消極走向積極,學業突飛猛進,完成了自我價值的實現。

季宇是高二上學期文理分科時編入江忠東所帶班級的,高一學習成績總平均分名列全年級末位,自覺升學無望,他便“破罐子破摔”。周一至周五,在課堂上呼呼大睡,周末則整天躲在網吧里打游戲。鑒于他的情況,江忠東在與家長深入溝通并取得信任和支持后,采用“三步走”的策略轉化他:首先,通過課堂巡查和周末家訪的方式,防止他上課睡大覺和周末進網吧;其次,要求季宇每天早上8點前交學習計劃,每天晚上10點前交學習總結,每周主攻一門學科,依次找到學習的感覺和信心;最后,江忠東利用周六上午的時間,從梳理知識體系、訓練計算能力、整合數學模型入手,對他進行數學義務輔導。功夫不負有心人,季宇被江忠東的決心和堅持感動了,學習態度發生了轉變,第二年參加高考,總分竟然達到618分。

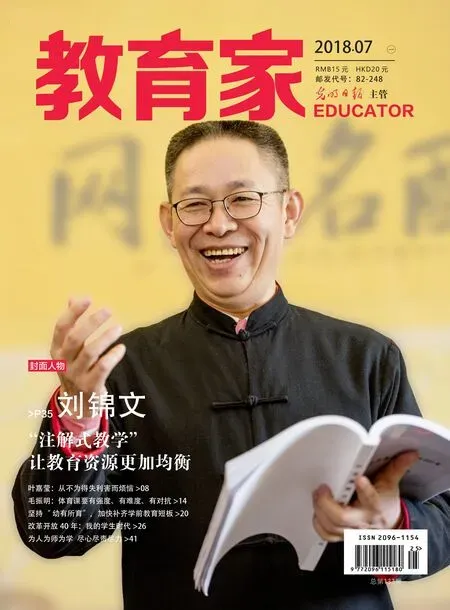

江忠東給學生上課

這樣的例子,在江忠東的教學生涯中數不勝數。作為高考指導專家,他在四川、深圳、云南等地舉辦高考講座幾十場,對于應試、對于高考江忠東有他獨到的看法。

他說:“對國家來說,高考是選拔人才、保持社會活力和公平的重要工具;對個人來說,高考是檢閱學習效果、展示學習潛能和獲得發展機會的最佳平臺。現在,大家痛批‘高考’。我認為,高考本身沒有錯,錯在人們扭曲了高考制度的初衷和功能以及自己對待高考的心態。誠然,高考需要與時俱進地進行自我完善和改革創新。”

教育之道 應為“中醫”而非“西醫”

江忠東當年舍杏林而入杏壇,沒有成為醫生卻當上了教師。但當記者問起他對于教育的見解時,他卻從醫學的角度出發闡釋:“教育之道應為‘中醫’而非‘西醫’。”在他看來,教育不必苛求“藥到病除”,但須做到“對癥下藥”;不能局限于“治標”,應該立足于“治本”;決不可因為“得智易,養德難”,就熱衷于給應試教育“打雞血”,而不愿意對素質教育“下功夫”。

他認為當下中國的教育,有重“智”輕“德”之嫌。從家長的層面看,許多家長忽視孩子的個性、精神和品德的形成,把家庭教育擠壓成純智育;從學校的層面看,“智育”有明確的量化指標,而“德育”無具體的評價標準;從社會的層面看,只認學歷不認能力、只看成績不看品德的現象依然存在。

作為一名教師,江忠東用他的實踐和行動努力改變當下的教育生態,在他的心目中,好老師一定是“追求真、傳播善、創造美、踐行愛”的這樣一個人,因為教書和育人永遠是分不開的。