智能手機軟件輔助的大學英語詞匯教學模式探討

葉 丹

一.引言

在傳統的大學英語教學中,詞匯教學往往依附于課文的學習,注重的是若干重點詞匯的詞義與用法講解,詞匯學習本身并沒有專門設置成一門課程,任課教師缺乏統一的教材作為詞匯教學的內容;同時,教師的教學任務繁重,無法給學生提供系統的詞匯學習理論和方法;部分教師對詞匯教學不夠重視,無法激發學生的積極性,學生詞匯量的增加更多是依靠課后的自我努力。絕大部分學生將單詞記憶視作是苦差事而不感興趣,也無法保證自己的學習效果,更得不到有效的監督。然而在英語教學中,聽力,口語,閱讀,寫作能力均與學生的詞匯量緊密相連,威爾金斯曾經指出,沒有語法不能很好地表達,而沒有詞匯什么也不能表達[1]。可見,詞匯是英語學習和英語水平提高的根本。學生詞匯量的短缺最終妨礙了他們英語能力的提高,讓傳統大學英語課堂學習達不到理想的教學效果。由此可見,傳統的大學英語詞匯教學模式已無法滿足新形勢下的大學英語教學。

近年來,隨著翻轉課堂理論的興起,學生課前通過教師指定媒體材料自學已經成為了傳統課堂教學較好的補充學習方式[2];此外,隨著高校教改的進一步深化,移動學習的研究與實踐也逐漸廣泛開展。在此基礎上,有研究學者進一步提出了以智能手機作為載體的“四位一體”模式下大學英語的移動學習研究[3],而將手機APP應用于聽說讀寫等各種語言能力培養方面的實踐研究也逐漸興起,得到了一定相關經驗和成果[4],目前研究普遍認為,“外語學習所具有的的信息交流溝通天然屬性和手機應用APP的信息呈現,社交功能在本質上是一致的,二者可以很好地結合在一起。”[5]遺憾的是,但就目前論文發表情況看來,將手機APP應用在詞匯學習上的實證研究相對還較少,更多教師的研究方向注重于利用智能手機提高學生的聽力和口語[6],學生利用手機APP提高自己的詞匯量還處于初始的自發階段,缺乏系統的組織,對其效果更談不上科學的測量。

一方面是詞匯教學的重要性及其在傳統大學英語教學課堂上的缺失,另一方面是翻轉課堂模式,智能手機APP在大學英語教學中的有效運用研究的興起,在此雙重背景下,進行采用智能手機作為輔助,選取合適的手機APP以翻轉課堂的模式作為大學英語詞匯的教學內容補充的實例研究,對探析基于移動網絡環境下以手機軟件作為詞匯教學內容補充和輔助教學模式對大學英語詞匯教學的影響,應當是極為有意義的嘗試。

二.實證研究主要內容

㈠研究對象、方法和目標

本次研究對象選取的是韶關學院英東生命科學學院2016級兩個平行英語教學班,據開學時的摸底調查,兩個班級的同學人均詞匯量均為2800左右。

研究方法主要采用行動研究法和對比法,最后所得數據將使用分析工具SPSS16.0進行分析總結。其具體操作如下:筆者從中隨機抽取一個班作為實驗班,實驗班的同學除了進行正常的課上學習外,還要求統一在手機上下載百詞斬英語APP,根據自身水平在APP上制定個人學習計劃并完成指定的學習項目;與之相反,對比班則只進行正常的大學英語課堂教學,沒有強制要求下載統一的手機APP英語學習軟件,也不做統一的學習要求。

研究目標:通過觀察實驗班在強制統一使用指定手機APP作為詞匯教學的補充材料之后,在大學生英語詞匯學習中和對比班相比是否會產生較大的差異,觀察學生在實際使用手機APP學習中所出現的問題,并找出相應的解決之道。

㈡研究步驟

研究時間選取一個完整學年,按照上下學期分成兩個階段進行。

1. 第一階段

時間安排上為大一學年第一學期。實驗班的同學要求在這一學期內完成百詞斬里的高考詞匯和高考高分部分,力求在鞏固中有所提高。基礎薄弱些的同學甚至可以從中學單詞復習起,但要求利用寒假的時間追上其他同學的進度。這期間,以周為單位,每位同學需要在微信群里匯報自己的學習進度并進行截圖上傳,進行學習反饋。

2. 第二階段

時間安排上為大一學年第二學期。實驗班的同學在這一學期內被要求采取統一進度完成百詞斬APP上四級詞匯和四級高頻這兩部分,要求每日微信群里打卡匯報并截圖反饋,同時還鼓勵同學們在微信群里運用每日習得的詞匯造句甚至進行段落描寫,然后語音朗讀。作為監督手段,每次英語課前的十至十五分鐘的時間被設置成分享時間,鼓勵學生把當天復習的單詞現場造句展示,不定期開展單詞詞匯量PK的活動;此外定期在班上進行相應的詞匯測試。

在研究實施過程的反饋中,不少同學談到使用手機學習易受其他手機功能的影響,尤其是手機的娛樂功能,妨礙學習。可見使用手機APP學習時所存在的注意力轉移問題會影響到這種新型的學習方式。經過與學生們的討論與協商,筆者利用同班同學多是同寢室的優勢,將試驗班的學生按寢室分組,并把每組利用APP學習的時間統一起來,盡量在固定的時間內進行集體學習,互相監督,較好解決了相應問題。

㈢數據收集與結果分析

數據的搜集與結果分析主要采用SPSS統計軟件中的獨立樣本T檢驗分析,用以對比分析實驗班與對比班在實驗前期中期及后期三次測試結果是否存在顯著差異。數據的搜集與結果分析也分為三步:

⒈ 研究前摸底測試

對比班和實驗班的同學英語入學成績顯示相差無幾,謹慎起見,在研究開始前筆者在兩個班各安排了一次采用高考題型的摸底測試,考試結果采用SPSS16.0的T-檢驗分析,得出結論如下圖;

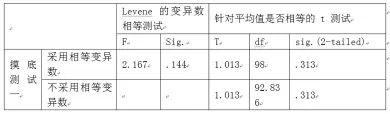

表一:摸底測試一成績對比

從上圖可見,這表明兩個班的同學在入學之初英語水平沒有存在明顯的差異,適合作為實驗班和對比班.(T=1.33,sig.(2-tailed)=.313〉.05)。

2.研究中期測試

此時除了傳統的大學英語課堂學習,實驗班的同學按強制要求已經在課后基本完成百詞斬里的高考詞匯和高考高分復習部分,對比班的同學則并未有此要求,處于個人自我努力的狀態。筆者將統一的期末考試作為研究中期測試,其成績采用SPSS16.0的T-檢驗分析,得出結論如表二:

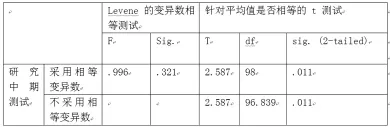

2:研究中期測試成績對比

從上圖可見,實驗班和對比班的同學成績已經有了一定的差異,差異較為明顯。(t=2.587,sig.(2-tailed)=.011〈.05)

3. 研究后期測試

按照研究步驟,此時實驗班的同學按強制要求已經在課后基本完成百詞斬里的百詞斬APP上四級詞匯和四級高頻這兩部分,因此摸底測試采用往年四級真題,以客觀反映兩個班在詞匯量上的差異。考試結果采用SPSS16.0的T-檢驗分析,得出結論如表三:

表三:摸底測試二成績對比

結果分析如圖三所示,經過兩個學期的實驗學習之后,實驗班與對比班在測試中的成績存在非常顯著性差距,(t=4.650,sig.(2-tailed)=.000〈.05) 說明實驗班的學生的詞匯量水平此時已經明顯高于對比班的英語水平。

⑷研究過程中的反思與修正

在初期的研究設計中,筆者僅僅把教師的定位設計成引導者和監督者,認為通過幫助學生選擇合適的英語學習APP,引導他們按計劃進行學習并對他們的學習過程進行監督即可。然而在實際的研究過程中,處于這種開放學習環境下的非正式英語學習使學習者很快產生了迷失現象,其表現一是如前所述,容易受其他手機功能的影響,不能較好的將注意力集中在學習任務上;另一方面,研究開展不久,有學習者出現了倦怠現象,認為這種學習狀態與自發使用手機學習沒有太大差異。針對這種現象,筆者及時進行了反思,根據辛普森的ARCS理論,在教學模式的設計中,教師應當為學習者提供支持作用,采取合作協助學習的方法,設計相關配套的教學活動,其中A指attention,該教學活動需要能夠獲得學習者關注;R指relevance,表示相關性,要設計學習者馬上就能看到,需要相關性的,動機性的教學活動;C代表confidence,該教學活動應該能使學習者投入并加強信心;S代表satisfaction,即學習者應該能從教學活動中獲得成就感與滿足感。[5]換言之,教師不僅僅是引導者和監督者,還應該是組織者和合作者,需要設計一系列與使用手機APP進行非正式學習相關聯的教學活動,鍛煉和強化學習者的自主學習能力,激發他們的信心與興趣,充分發揮基于移動網絡環境下,以手機軟件作為詞匯教學內容補充和輔助教學模式的優勢。基于這個認知,筆者及時修正了自己的研究安排,在第一階段的研究中,筆者僅僅是要求每位同學以周為單位在微信群里匯報自己的學習進度并進行截圖上傳,進行學習反饋,并沒有過多干預學生的學習過程或在大學英語課堂上進行相關教學活動,導致他們產生這種學習模式與課堂完全無關的錯覺;在研究第二階段即大一的第二學期開始,筆者要求學生們不但要每日在微信群里打卡匯報并截圖反饋,同時還充分利用微信的實時傳遞功能,及時在微信上做出對學生學習反饋的評價,鼓勵同學們在微信群里展示自己每日學習成果并給予正面評價。同時將傳統課堂的正式學習與課后使用手機APP的非正式學習內容相結合,把每次英語課前的十至十五分鐘的時間設置成分享時間,鼓勵學生把當天復習的單詞現場造句展示,不定期開展單詞詞匯量PK的活動;定期在班上進行相應的詞匯測試,對優勝者給予一定的獎勵。從研究后期實驗班與非實驗班成績存在非常顯著性差距來看,這些教學活動的設計是行之有效的。

三.結語

通過使用SPSS對三次測試進行獨立樣本T-檢驗分析,可見入學時英語水平不存在差距的實驗班和對比班,在經過以指定手機APP作為課堂詞匯學習補充材料的教學實驗之后,能夠有效提高詞匯量,進而提升自己的英語水平。由此可以進一步說明以合適的手機APP采用翻轉課堂模式作為傳統大學英語詞匯教學補充材料的英語教學模式能夠顯著提高大學生的英語綜合能力。在傳統的大學英語教學中,每周兩到四節的英語課遠遠不足以提高學生的英語學習水平,任課教師缺乏統一的教材作為詞匯教學的內容,無法在課堂上給學生提供系統的詞匯學習理論和方法。然而以翻轉課堂的模式充分利用了學生碎片時間,教師作為此種教學模式的引導者,組織者,合作者和監督者,通過指導學生選擇合適的手機APP,組織其進行有效的學習,通過利用手機APP本身的系統性和趣味性,以及多樣化的選擇材料,為學生提供了有效的學習途徑,促進了學生英語學習水平的提高。

在大學英語教學中充分利用智能手機,順應了網絡時代教學發展的趨勢,而對于手機APP的選擇和使用也在一定程度上豐富并補充了大學英語的教學內容,減輕了任課老師的負擔,提高了學生英語學習的積極性和主動性,提高了他們的學習效率和學習水平。