新型城鎮化下保障房融資問題研究

李捷嵩

摘 要:保障性住房是幫助農民工群體順利度過進城工作的初級階段、更好地融入城市生活的基礎。本文分析總結了新型城鎮化下保障房模式與特點,詳細梳理了“十二五”期間保障房融資現狀,當前保障房建設投入具有典型政府主導特點,各級財政投入、土地收入收益、住房公積金是重要資金來源,社會性投入不足,保障房建設資金缺口巨大,嚴重牽制了保障房的可持續發展,并對融資難題提出相關政策建議。

關鍵詞:新型城鎮化;保障房;融資

DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2018.05.10

中圖分類號:F293.3 文獻標識碼:A 文章編號:1003-9031(2018)05-0075-06

改革開放以來,我國步入了快速城鎮化階段,據國家發改委編寫的《國家新型城鎮化報告2015》數據顯示,我國城鎮化率從1978—2014年,年均提高約1個百分點,2015年我國城鎮化率達到56.1%,戶籍人口城鎮化率達到39.9%,城鎮常住人口由1981年1.7億人增加到7.5億人,城市數量由1981年19個增加到653個,城市建成區面積從1981年的0.7萬平方公里增加到2015年的4.9萬平方公里。我國當前正處在全面建設小康社會、實現經濟轉型升級的決定性階段,積極有序地推進城鎮化建設對于擴大內需、促進消費具有著重大意義。在過去的快速城鎮化進程中,中國不可避免地出現了諸多問題,比如農業人口市民化進程滯后、粗放低效的土地擴張、環境污染嚴重、交通堵塞、城中村等突出問題。為推進城鎮化并解決這些問題,我國2014 年出臺 《國家新型城鎮化規劃(2014—2020年)》,正式確定了新型城鎮化的發展戰略和未來規劃。新型城鎮化堅持以人為核心、統籌城鄉、集約高效、生態文明、文化傳承的基本原則,更加追求城鎮化質量的提升,強調全面協調可持續發展,而實現農村人口向城市轉移并市民化是能否實現新型城鎮化的決定性因素。

一、 新型城鎮化下保障房模式與特點

農村人口在向城市轉移過程中,初期工作大多收入不高,普遍存在購房難甚至租房難的問題,嚴重阻礙了城鎮化進程的推進,而保障性住房的存在能夠幫助農民工群體順利度過進城工作的初級階段,更好地融入城市生活。保障房體系經歷了從簡到繁再從繁到簡的發展過程,從早期的經濟適用房發展到后期的經濟適用房、廉租房、棚改房、公租房、兩限房并存的多層次體系。隨著兩限房于2010年退出保障房統計口徑和2013年公租房和廉租房并軌,最終形成了現在的經濟適用房、公租房和棚改房的綜合保障體系。新型城鎮化框架下保障房存在以下特點:

(一)以公租房為基礎

2013年12月住房城鄉建設部、財政部、國家發展改革委聯合下發關于公共租賃住房和廉租住房并軌運行的通知。自2014年起,廉租房納入公租房實行統一規劃管理。并軌前,由于廉租房和公租房都是針對低收入人群提供租房服務,大部分申請者并不能區分兩者差別,對于選擇申請哪類保障房困惑不已,且兩類保障房申請流程不僅繁瑣而且有所差異,給申請人帶來困擾也給管理帶來極大的不便。并軌后,申請人只需申請公租房,并且不受區域和戶籍限制,對申請人更加公平,統一的規劃管理也很大程度上降低了管理成本。

(二)市場籌集房源、政府給予補貼

我國房地產市場較高的空置率問題一直飽受詬病,IMF在2015年宣稱的“10億平方米”的空置面積和2013年西南財經大學中國家庭金融調查與研究中心(CHFS)統計的22.4%的空置率,充分體現出住宅嚴重過剩的現狀。2015年末,住建部宣布自2016年起不再新建公租房,而是采用通過市場籌集房源、政府給予租金補貼的形式。通過市場籌集保障房房源的做法能夠在一定程度上消化現有庫存,減少政府直接投資,減輕政府管理壓力。租金補貼的方式利用市場手段促進了保障房未來可持續發展,不同于向申請者直接提供住房的實物配租,地方政府向符合條件的申請對象按規定標準發放住房租金補貼,獲準人在市場自由租賃符合規定的住房。這一方式借鑒于美國“租房券”政策,不僅緩解政府財政壓力,也使得獲準人能夠根據自己實際情況自由選擇更適合的地段租房。

(三)加快棚改、農村危房改造

棚戶區是傳統城鎮化快速發展帶來的弊端之一,存在房屋質量差、基礎設施不配套、環境臟亂等問題。新型城鎮化強調農民工不只是進入城市工作,更重要的真正融入城市生活,享受相同的公共服務,棚戶區顯然與政策背道而馳,為改善這類居民的居住條件,促進社會公平,美化城市形象,推進棚戶區改造工程至關重要。2016年,全國棚戶區改造計劃開工600萬套,全年實際開工606萬套,完成投資1.48萬億元。為加快棚戶區和農村危房的改造,中央政府和地方政府給予了大力支持,并推出了一系列政策以降低改造成本,縮短安置時間,盡量避免城市貧民窟的出現。

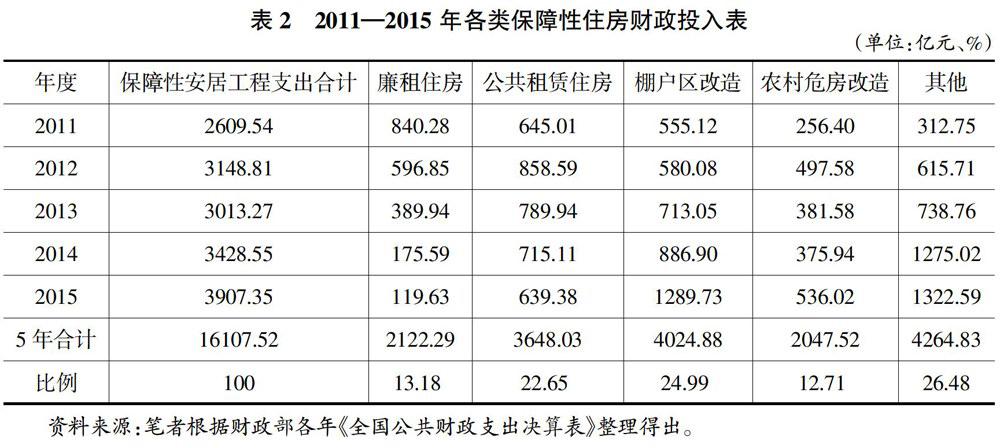

二、 保障房建設融資難題

綜合來看,目前保障性住房建設有三類融資渠道:(1)政策性融資,政府調用土地出讓金、公積金投資盈余部分,或財政撥款直接出資;(2)商業性融資,如銀行貸款、信托、債券、中期票據等;(3)企業自籌,政府委托資金雄厚的企業進行代建。其中政府主導地位十分明顯,承擔了絕大多數資金壓力,給未來保障性住房持續發展帶來了隱患。表1顯示“十二五”期間保障性住房各級財政投入,穩定在2.2%到2.5%之間,投入金額從2011年的2609.54 億元上升到2015 年的3907.35 億元。表2顯示了“十二五”期間各類保障性住房財政投入情況,公共租賃租房(含原廉租住房)、棚戶區改造和農村危房改造是占據資金最多的三類保障房類型。其中,各級財政用于公共租賃租房(含原廉租住房)支出5770.32億元,占35.82%;用于各類棚戶區改造支出4024.88億元,占24.99%;用于農村危房改造支出2047.52億元,占12.71%。財政投入不斷增加的背后帶來的問題是地方債務規模持續擴大: 根據審計署2013年第32號公告《全國政府性債務審計結果》顯示,我國發展保障性住房僅三年時間,地方保障房建設直接債務余額已達到6851.71億,包含或有債務后達到一萬億之多,占地方債務余額總額的6.8%。其中部分省、市、縣、鄉負有償還責任債務的債務率高于100%。

長期以來,土地出讓金一直是地方政府財政收入的主要源泉,為填補快速增長的地方債務缺口,地方政府有提高地價的潛在動機,不利于保障房建設。此外,保障房建設要求地方政府每年提取一定比例的土地出讓凈收益作為資金來源。但根據財政部《全國土地出讓收支情況》數據可以看出,近年來保障性安居工程支出占土地出讓收益比例在逐年提高,該比例從2011年7.03%上升到2015年12.09%。盡管如此,即便是支出比例最高的2015年也遠遠沒有達到“土地出讓收益不少于10%用于廉租房建設”的要求,2015年在土地出讓收益用于保障性安居工程支出823.49億元中,棚戶區改造支出占據了308.54億元,其余類型保障房支出共514.95億元,包含廉租房在內的其余類型保障房支出共占土地出讓收益的比例為7.56%。因此,應當加強對土地出讓收益用于保障性安居工程的實際情況的監管,按照要求嚴格執行。

2009年底,住建部等七部門聯合發布《關于利用住房公積金貸款支持保障性住房建設試點工作的實施意見》。當時地方政府的融資渠道問題未得到妥善解決,因此才有了住房公積金貸款投向保障房建設長期貸款試點的決定。然而,住建部2016年宣布2016年不再接受新增試點申請,住建部、人民銀行的統計數據顯示,截至2015年底,全國試點為保障房建設發放的住房公積金貸款達到1107.53億元的規模,住房公積金在“十二五”期間為彌補保障安居工程資金缺口做出了重大貢獻。但是,按照《住房公積金管理條例》等法律性文件的規定,住房公積金的投資方向只有國債,因此對住房公積金用于障安居工程建設一直有較大爭議。根據規定,經適房和列入保障性住房規劃的城市棚改房建設貸款的貸款期限最長不超過3年;政府投資的公租房建設貸款的貸款期限最長不超過5年。經適房和棚改房通過銷售回籠資金,3年貸款期限能夠滿足建設資金需求;但公租房5年貸款期限與公租房較長的投資回收期相比不能很好地契合,持續性問題較為突出。此外,在極個別地區或試點項目上有逾期現象出現。根據住建部、人民銀行統計數據,2015年全年,試點項目貸款逾期額2.38億元,逾期率0.77%。全年未使用項目貸款風險準備金核銷呆壞賬。年末項目貸款風險準備金余額19.37億元,占試點項目貸款余額的6.24%。項目貸款逾期額與項目貸款風險準備金余額的比例為12.29%。

盡管近年來我國推行了若干政策以吸引民間資金共同參與,但由于保障房具有投入高、收益低、周期長的特點,對民間資金吸引力較小,參與保障房建設的資金有限。在社會性投入中,銀行貸款占據了絕對主導地位。央行的公開數據顯示:保障性住房開發貸款2011—2013年新增額穩定在1500-1800億元間,而在最后兩年發生了大幅跳躍,2015 年新增住房保障貸款高達6761 億元,占同期房產開發貸款增量比例高達92.7%,“十二五”期間累計新增額15957億元。用于支持保障性住房開發的銀行貸款有十分明顯的擴張趨勢,截止2015年底保障性住房貸款余額高達18200億元,可見近年來政府支已遠遠不足以支撐保障房的大規模擴建,巨大的資金缺口為銀行帶來較大壓力和風險,亟需創新保障房籌資機制,破解融資難題,讓更多的社會資金加入到保障性住房建設中。

三、 保障房融資政策建議

近年來我國嘗試采取了一系列措施緩解保障房建設資金壓力,例如配建模式和PPP 模式等。配建模式指政府對所有用于商品住房建設的地塊,強制性分配保障性住房指標的模式。在項目完工后,保障房按合同約定無償移交給政府指定部門或由政府按照約定的價格進行回購,保障房產權均歸政府所有。對政府而言,有效地將房地產開發商投入保障房建設,緩解了資金壓力,降低了管理成本;對保障人群而言,相對于政府集中建設帶來的選址偏、周邊配套不全等問題,能夠享受更好的周邊配套和生活環境,有效預防了貧民窟、城中村等城市疾病。PPP 模式指政府向社會公開招標選擇合適的項目合作伙伴,共同設立項目公司,保障房的租金收入和政府補貼共同為其收入來源。但我國已確定不再新建保障房而轉型市場籌集房源的發展方向,以上兩種創新融資方式無用武之地,創新其他方式成為下階段解決保障房融資的關鍵。

(一)拓寬融資渠道,吸引民資參與

美國利用住房抵押貸款證券(MBS)、抵押債務證券(CDO)等資產化證券在發展含保障房在內的房地產取得了顯著效果,我國應根據實際情況加以借鑒。在保障房證券化過程中,美國低收入家庭住房建設稅收抵免計劃(Low Income Housing Tax Credit,縮寫LIHTC)至關重要,LIHTC計劃規定投資于廉租房的公司會在10年內每年給予一定稅收返還,大大激勵了社會資金參與投入廉租房建設。除了政府加大稅收補貼外,我國可以嘗試將“先租后售”模式的保障房項目進行統一打包作為標的資產,并加入信用增級發行證券化產品,以此保證能夠獲得足夠的收益。在股權融資方面,發達國家普遍運用的房地產投資基金(REITs)在國內一直處于醞釀階段,但我國正逐步放開管制并多次嘗試了類REITs產品,例如2014年推出的“中信啟航專項資產管理計劃”、2015年推出的“鵬海REITs發起式基金”等。其中“鵬海REITs發起式基金”已十分接近真正的REITs產品。盡管保障房租金遠遠低于市場租金,但由于土地成本由政府承擔且開發商享受一定稅收優惠,保障房成本更是遠遠低于市場商品房成本,因此就收益而言保障房REITs具備可行性。即便單獨保障房收益不足以吸引投資者,我國可以嘗試將保障房與商業資產或住宅資產打包形成REITs產品。同時,鼓勵公共基金、保險資金等共同參與。在運用金融工具對保障房融資時,注重確保較高穩定的入住率,以保證穩定的現金流流入,鼓勵“先租后售”模式以縮短資金回籠時間,提高資金利用效率。

(二)建立統一的管理機構,規范透明的融資機制

當前多地單獨成立保障性住房相關機構,比如北京市2011年組建了北京市保障性住房建設投資中心,主要承擔市級保障性住房投融資、建設收購和運營管理三大平臺職能。然而沒有一個全國性質的管理機構進行統一管理,各地在申請、分配、租后管理、退出機制上都有差異,信息交流不夠及時,嚴重影響了共同發展。當前我國部分地區保障房供不應求而部分地區卻出現較高的空置率,供需嚴重不匹配。因此,有必要進一步建立規范健全、公平合理、公開透明的申請、審批、監管制度,提高管理效率和服務水平。設立統一融資平臺,綜合采用多種創新融資方式,在全國市場上現融資不僅能夠分散風險,而且能夠有效的降低整體融資成本。

(三)完善公租房租金定價機制,實現租金動態調整

當前我國公租房租金多為固定型定價,然而即便都符合公租房申請標準的人群,實際家庭收入情況也有較大差異,定價過低會給保障房建設帶來更大資金壓力,而定價過高會給貧困家庭帶來較大財務困難,因此公租房租金應該效仿美國等發達國家根據具體家庭情況動態調整租金,美國1937年新出臺的《住房法》規定承租家庭按總收入的 25%~30%繳納房租,既有利于能夠服務于更廣泛人群,又有利于未來可持續發展。為實現利用金融工具融資,合適的租金收入水平不可或缺,通過混合不同區域不同收入人群的公租房租金,在分散風險的同時將收益維系在適當水平。

參考文獻:

[1]秦中春.農民進城、政府角色與市場機制:浙省個案[J].改革,2013(3):147-157.

[2]國務院發展研究中心和世界銀行聯合課題組.中國:推進高效、包容、可持續的城鎮化[J].管理世界,2014(4):85-85.

[3]鄧大偉,諸大建.保障性住房提供的強制指標配建模式探討——基于住房的屬性[J].城市發展研究,2009,16(1):137-140.

[4]郝生躍,盧玉潔,任旭.“十三五”時期保障性住房建設可持續模式研究[J].經濟縱橫,2017(1):46-51.

[5]呂明革.典型國家和地區保障房建設融資主要經驗及啟示[J].電子科技大學學報(社會科學版),2014(1):28-32.