傳統(tǒng)文化數(shù)字化創(chuàng)新的技術(shù)應(yīng)用全景

聶曉梅 孫慧英

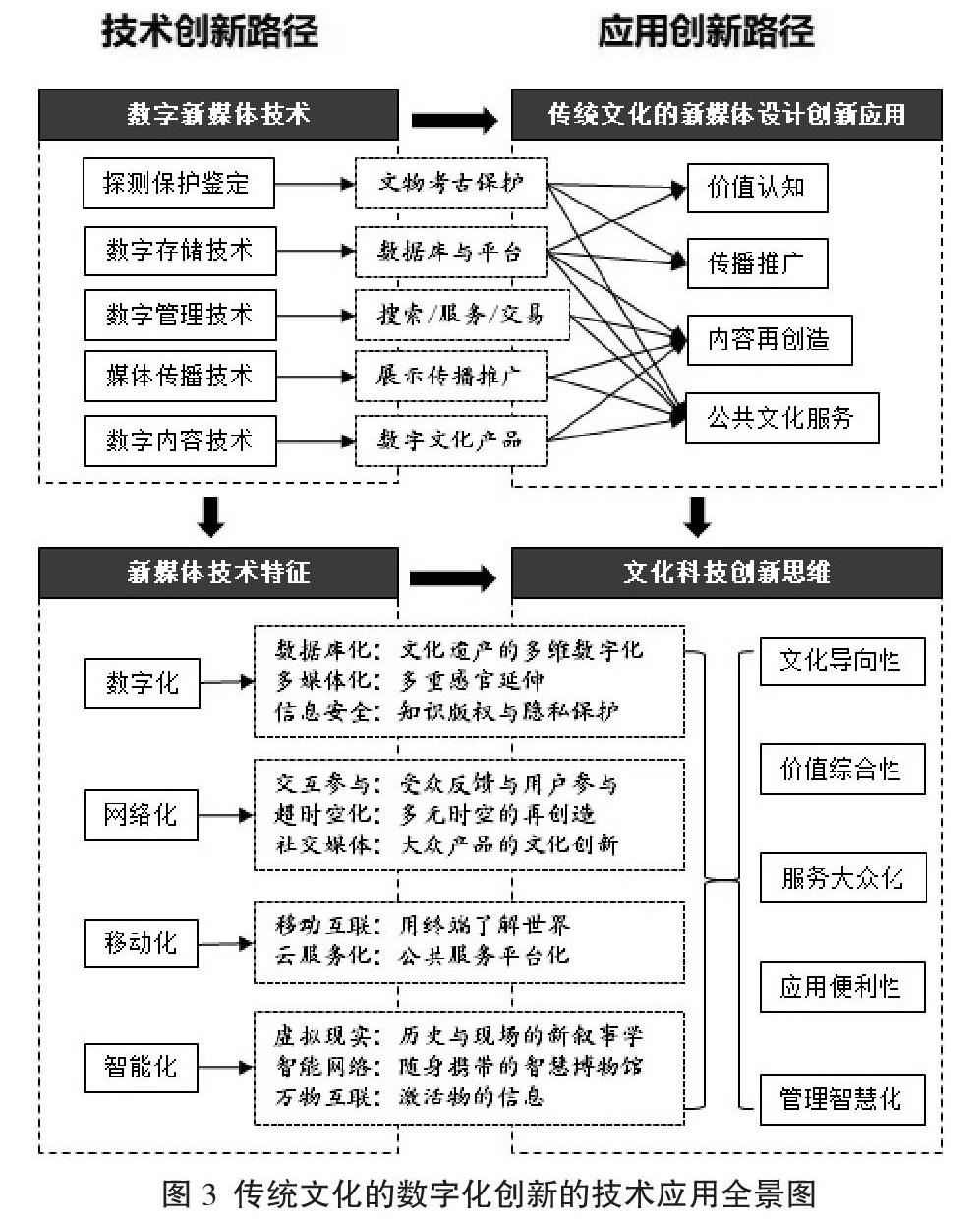

摘 要:通過(guò)數(shù)字新媒體技術(shù)傳承與創(chuàng)新中華傳統(tǒng)文化已成為國(guó)家文化戰(zhàn)略、科技戰(zhàn)略的重要組成部分。但目前相關(guān)研究注重個(gè)案分析,比較零散。本文從技術(shù)創(chuàng)新路徑與應(yīng)用創(chuàng)新路徑出發(fā),厘清相關(guān)的技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用場(chǎng)景,以期展示一個(gè)較為系統(tǒng)的技術(shù)與應(yīng)用全景圖。

關(guān)鍵詞:中華傳統(tǒng)文化;數(shù)字新媒體;技術(shù)應(yīng)用

1 國(guó)家文化戰(zhàn)略和科技戰(zhàn)略的重要組成部分:通過(guò)數(shù)字技術(shù)傳承與創(chuàng)新傳統(tǒng)文化

從世界范圍看,許多國(guó)家將文化遺產(chǎn)保護(hù)納入國(guó)家科技規(guī)劃或科技行動(dòng)計(jì)劃,如歐盟的“地平線2020計(jì)劃”“地中海地區(qū)文物認(rèn)知與保護(hù)計(jì)劃”,法國(guó)的“國(guó)家級(jí)文化遺產(chǎn)研究計(jì)劃”,意大利的“文化遺產(chǎn)安全計(jì)劃”和美國(guó)的“拯救美國(guó)財(cái)富計(jì)劃”等。[1]其中,互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字新媒體技術(shù)的部署是各國(guó)部署文化戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。

從文化遺產(chǎn)傳承來(lái)看,有利于系統(tǒng)性地提升保護(hù)和傳承文化遺產(chǎn)的能力,推動(dòng)對(duì)傳統(tǒng)文化資源的利用、傳播和創(chuàng)新。2016年,國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)文物工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出,應(yīng)加強(qiáng)“文物保護(hù)的科技含量和裝備水平進(jìn)一步提高,文物展示利用手段和形式實(shí)現(xiàn)突破”。[2]2017年,中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳在《關(guān)于實(shí)施中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程的意見(jiàn)》中提出“實(shí)施中華文化新媒體傳播工程”,“推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、網(wǎng)絡(luò)音樂(lè)、網(wǎng)絡(luò)劇、微電影等傳承發(fā)展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化”。[3]

從文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看,內(nèi)容創(chuàng)造是文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,中國(guó)豐富的歷史文化資源為文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)提供了取之不盡的寶庫(kù)。傳統(tǒng)文化與數(shù)字新媒體的結(jié)合有利于豐富數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)的內(nèi)涵。2017年,國(guó)務(wù)院提出“支持和引導(dǎo)企事業(yè)單位通過(guò)市場(chǎng)方式讓文物活起來(lái)”。[2]同年,《文化部關(guān)于推動(dòng)數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出,應(yīng)“鼓勵(lì)對(duì)藝術(shù)品、文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等文化資源進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)化和開(kāi)發(fā),實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化資源的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展”。[4]

從國(guó)家文化戰(zhàn)略來(lái)看,通過(guò)數(shù)字新媒體技術(shù)傳播中國(guó)傳統(tǒng)文化有助于促進(jìn)中華文化的全球化傳播,塑造國(guó)家文化軟實(shí)力。例如,歐美、日、韓等國(guó)家和地區(qū)大力發(fā)展數(shù)字文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè),通過(guò)影視、游戲、動(dòng)漫等文化產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)推廣其文化與生活方式。2016年國(guó)家五部委聯(lián)合發(fā)布《“互聯(lián)網(wǎng)+中華文明”三年行動(dòng)計(jì)劃》,指出“應(yīng)把互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新成果與中華傳統(tǒng)文化的傳承、創(chuàng)新與發(fā)展深度融合,深入挖掘和拓展文物蘊(yùn)含的歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值和時(shí)代精神,彰顯中華文明的獨(dú)特魅力”。[5]

2 國(guó)內(nèi)外關(guān)于文化與數(shù)字新媒體交叉研究的現(xiàn)狀

目前,中華傳統(tǒng)文化的互聯(lián)網(wǎng)與數(shù)字新媒體創(chuàng)新已成為國(guó)家科技戰(zhàn)略與文化戰(zhàn)略的重要部分。同時(shí),關(guān)于文化與數(shù)字新媒體的交叉研究也成為近年來(lái)的學(xué)術(shù)熱點(diǎn)。

從國(guó)外研究情況來(lái)看,盡管?chē)?guó)外文獻(xiàn)中對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)文化的關(guān)注較少,但國(guó)外學(xué)者對(duì)文化與新媒體的交叉研究仍具有一定的借鑒作用。國(guó)外研究大致有三種傾向:一是關(guān)于數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)研究,其中涉及文化遺產(chǎn)的相關(guān)內(nèi)容。例如,Raúl Rodríguez-Ferrándiz(2014)對(duì)后工業(yè)時(shí)代的文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了研究,Beyers(2008)對(duì)美國(guó)40年間(1960—2005年)的文化消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析等。[6]二是數(shù)字產(chǎn)品創(chuàng)新研究,即文化如何與游戲、影像、博物館、新媒體等技術(shù)融合。例如,Matt Ferranto(2014)關(guān)于博物館的游戲展示策略的研究,Valtysson(2010)關(guān)于數(shù)字文化公共社區(qū)的研究,McWilliam(2016)對(duì)加州“數(shù)字?jǐn)⑹隆惫?jié)目的研究等。三是民族文化通過(guò)數(shù)字新媒體實(shí)現(xiàn)全球化傳播的問(wèn)題。例如,Diana Crane(2014)對(duì)美國(guó)數(shù)字電影產(chǎn)業(yè)在文化全球化中的影響進(jìn)行研究,Yuliya Sorokina(2016)對(duì)中亞地區(qū)數(shù)字影視文化傳播的研究,Dehyun Sohn和Seung Ho Youn對(duì)韓國(guó)影視“韓流”的研究等。

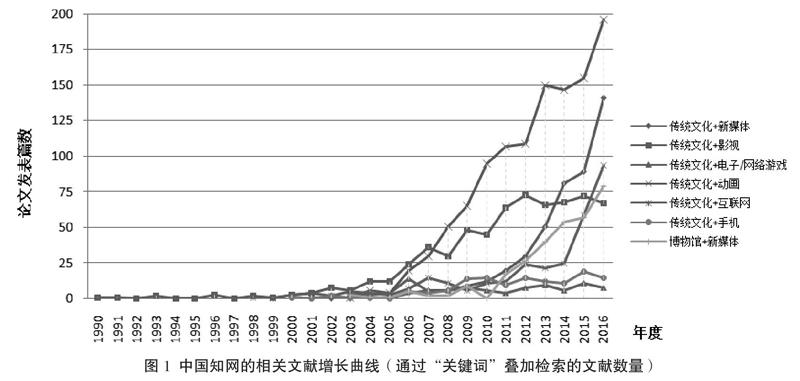

從國(guó)內(nèi)研究來(lái)看,最近十年關(guān)于傳統(tǒng)文化與數(shù)字新媒體的交叉研究發(fā)展迅猛,研究學(xué)者大多來(lái)自傳播學(xué)、文化產(chǎn)業(yè)、藝術(shù)設(shè)計(jì)和新媒體科技等不同背景,青年學(xué)者比例較高。目前,國(guó)內(nèi)研究更多偏向于內(nèi)容創(chuàng)造和技術(shù)應(yīng)用。通過(guò)對(duì)中國(guó)知網(wǎng)、萬(wàn)方數(shù)據(jù)庫(kù)兩大中文學(xué)術(shù)資源庫(kù)進(jìn)行檢索,可以看出:傳統(tǒng)文化與影視、動(dòng)畫(huà)、數(shù)字博物館的交叉研究相繼出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。盡管與手機(jī)、游戲相關(guān)研究目前偏少,但可以預(yù)判的是,在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與游戲產(chǎn)業(yè)爆發(fā)性增長(zhǎng)的環(huán)境下,相關(guān)文獻(xiàn)也將出現(xiàn)快速增長(zhǎng)。學(xué)術(shù)研究發(fā)展趨勢(shì)基本符合數(shù)字新媒體技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),即從數(shù)字化、視聽(tīng)化發(fā)展到網(wǎng)絡(luò)化、移動(dòng)化、交互化。

當(dāng)然,目前國(guó)內(nèi)研究也存在一些問(wèn)題:應(yīng)用性研究較多,理論性研究較少;對(duì)新媒體創(chuàng)新的研究多,對(duì)傳統(tǒng)文化的研究偏少;單一學(xué)科視角多,跨學(xué)科綜合研究少;創(chuàng)新案例多,創(chuàng)新路徑的系統(tǒng)性研究偏少。

3 數(shù)字新媒體創(chuàng)新傳統(tǒng)文化的技術(shù)發(fā)展路徑

新媒體技術(shù)是一個(gè)相對(duì)“舊媒體”的不斷推進(jìn)的概念,[7]當(dāng)前的新媒體主要指在計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)普及之后以“數(shù)字媒體為核心”,通過(guò)數(shù)字化交互的固定或即時(shí)移動(dòng)的多媒體終端向用戶(hù)提供信息和服務(wù)的媒體形態(tài)。[8]數(shù)字新媒體技術(shù)綜合性地融合了從前大量舊有媒體特征,同時(shí)創(chuàng)造出新的技術(shù)形態(tài)。

通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)與數(shù)字新媒體技術(shù),中華文化遺產(chǎn)與傳統(tǒng)文化可以得到更好的保護(hù)、傳承、傳播和再創(chuàng)造。《文化部“十三五”時(shí)期文化科技創(chuàng)新規(guī)劃》提出,應(yīng)“全面推進(jìn)科技融入文化領(lǐng)域。信息網(wǎng)絡(luò)、智能制造、虛擬現(xiàn)實(shí)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、3D打印等高新技術(shù)的應(yīng)用更加廣泛,文化領(lǐng)域科技創(chuàng)新水平顯著提高”。[9]從技術(shù)類(lèi)型角度來(lái)看,與傳統(tǒng)文化創(chuàng)新工作相關(guān)的數(shù)字媒體技術(shù)可分為如下幾類(lèi):

第一,探測(cè)保護(hù)鑒定技術(shù)。這屬于專(zhuān)業(yè)化技術(shù)領(lǐng)域。包括與文物考古相關(guān)的探測(cè)成像技術(shù)、遙感遙測(cè)技術(shù),與文物鑒定相關(guān)的檢測(cè)分析技術(shù),與文化保護(hù)相關(guān)的文物修復(fù)、防震和環(huán)境監(jiān)測(cè)等技術(shù)。數(shù)字媒體技術(shù)在這個(gè)過(guò)程中更多需要與力學(xué)、生物、化學(xué)、環(huán)境、建筑、材料等多學(xué)科交叉融合,才能完成面向不同任務(wù)的綜合技術(shù)及其專(zhuān)門(mén)裝備。

第二,數(shù)字采集與存儲(chǔ)技術(shù)。主要包括:一是數(shù)據(jù)采集,如高保真還原、三維幾何采集、全模態(tài)高精度采集、多模態(tài)數(shù)據(jù)快速精準(zhǔn)獲取等技術(shù);二是數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái),如文物標(biāo)本庫(kù)、文化遺產(chǎn)信息數(shù)據(jù)庫(kù)、圖書(shū)館古籍典藏?cái)?shù)據(jù)庫(kù)等技術(shù);三是數(shù)字搜索,如跨媒體素材檢索、數(shù)據(jù)字典、語(yǔ)義化知識(shí)圖譜等技術(shù)。

第三,數(shù)字化管理技術(shù)。主要包括:一是大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、深度學(xué)習(xí)等提升計(jì)算效率和精準(zhǔn)傳播的算法和技術(shù);二是基于數(shù)字化技術(shù)的文物鑒定、收藏與交易征信等技術(shù);三是智能導(dǎo)覽系統(tǒng)與數(shù)字化定制服務(wù)等技術(shù);四是數(shù)字博物館、智慧圖書(shū)館數(shù)字化管理平臺(tái)技術(shù)等。

第四,數(shù)字媒體傳播技術(shù)。主要包括:一是多媒體視聽(tīng)技術(shù),如數(shù)字廣播、數(shù)字影像、虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)展示、全景重建與展示系統(tǒng)等技術(shù);二是交互技術(shù)與傳感裝備,如沉浸體驗(yàn)、交互技術(shù)、智能交互、智能化舞臺(tái)演藝設(shè)備等;三是互聯(lián)網(wǎng)與通信技術(shù),如互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)、移動(dòng)電視、衛(wèi)星定位技術(shù)等;四是信息可視化技術(shù),如博物館信息展示系統(tǒng)、文化地圖等。

第五,數(shù)字內(nèi)容技術(shù)。主要包括:一是數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作與技術(shù)開(kāi)發(fā),如與數(shù)字影視、在線圖書(shū)、動(dòng)畫(huà)、動(dòng)漫、交互游戲、手機(jī)應(yīng)用、客戶(hù)端軟件等領(lǐng)域相關(guān)的數(shù)字媒體技術(shù);二是終端硬件產(chǎn)品,如文化體驗(yàn)可穿戴設(shè)備、數(shù)字化衍生產(chǎn)品、高仿真制作設(shè)備等。

第六,輔助設(shè)計(jì)與學(xué)習(xí)技術(shù)。綜合運(yùn)用人機(jī)交互、人工智能、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等技術(shù),以深度學(xué)習(xí)為基礎(chǔ),針對(duì)傳統(tǒng)文學(xué)、書(shū)法、繪畫(huà)、音樂(lè)等風(fēng)格鑒賞、技法分析和輔助學(xué)習(xí)等專(zhuān)用教育工具。

實(shí)際上,許多數(shù)字媒體技術(shù)自20世紀(jì)上半葉已開(kāi)始誕生,但不同技術(shù)的廣泛商用則經(jīng)歷了幾次浪潮,呈現(xiàn)出從數(shù)字化、視聽(tīng)化、網(wǎng)絡(luò)化到移動(dòng)化、交互化、智能化的發(fā)展趨勢(shì),相關(guān)的數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)也隨之迅猛發(fā)展。數(shù)字媒體技術(shù)的商用熱潮大致經(jīng)歷了如下發(fā)展路徑:

第一,數(shù)字化階段。數(shù)字化,即將多種信息轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢远攘康臄?shù)字與數(shù)據(jù),建立數(shù)字化模型并轉(zhuǎn)變?yōu)槎M(jìn)制代碼,引入計(jì)算機(jī)進(jìn)行統(tǒng)一處理的過(guò)程。

在信息數(shù)字化儲(chǔ)存領(lǐng)域,最有代表性的是數(shù)字圖書(shū)館技術(shù)。我國(guó)從20世紀(jì)90年代中期開(kāi)始跟蹤數(shù)字圖書(shū)館發(fā)展。[10]隨后20年間,數(shù)字圖書(shū)館技術(shù)發(fā)展迅猛,為博物館等公共文化服務(wù)機(jī)構(gòu)提供了借鑒,間接推動(dòng)了文物數(shù)字化、文化遺址數(shù)字化等工作。當(dāng)前文化遺產(chǎn)數(shù)字化工程的要求更高,需求更為復(fù)雜,如復(fù)雜藝術(shù)品的三維數(shù)據(jù)采集、大型遺址的全景多模態(tài)數(shù)據(jù)采集等正處于技術(shù)攻關(guān)階段,需利用計(jì)算機(jī)視覺(jué)三維重建技術(shù)、深度學(xué)習(xí)等最新技術(shù)和算法在精度和應(yīng)用性上實(shí)現(xiàn)突破。

在數(shù)字化影像技術(shù)領(lǐng)域,與傳統(tǒng)文化保護(hù)傳承相關(guān)的數(shù)字影像技術(shù)主要有兩個(gè)方面:一是用于考古探測(cè)的專(zhuān)業(yè)影像技術(shù),包括墓葬遺跡遺物探測(cè)、水下文物探測(cè)、古建筑物形貌結(jié)構(gòu)探測(cè)、無(wú)損或微損檢測(cè)等,需要高精度影像探測(cè)與專(zhuān)業(yè)還原技術(shù),主要由科研機(jī)構(gòu)、高等院校等開(kāi)展技術(shù)研發(fā);二是針對(duì)大眾消費(fèi)的數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)品創(chuàng)作與開(kāi)發(fā),在大眾日益旺盛的娛樂(lè)消費(fèi)需求驅(qū)動(dòng)下,由大量市場(chǎng)主體共同推動(dòng),從而形成蓬勃發(fā)展的數(shù)字文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)。從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,自20世紀(jì)七八十年代以來(lái),數(shù)字電影、數(shù)字電視開(kāi)始廣泛商用。90年代,數(shù)字動(dòng)畫(huà)產(chǎn)業(yè)中取得顯著成就。近年來(lái),虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)讓人們邁入了全新視聽(tīng)世界,成為再現(xiàn)和弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化的鮮活形式載體。

第二,網(wǎng)絡(luò)化階段。網(wǎng)絡(luò)化,是指利用通信技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù),把分布在不同地點(diǎn)的計(jì)算機(jī)及各類(lèi)電子終端設(shè)備互聯(lián)起來(lái),按照一定的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議相互通信以實(shí)現(xiàn)信息共享。互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展經(jīng)歷了以網(wǎng)頁(yè)瀏覽為主的Web 1.0階段,以社交媒體為代表的Web 2.0階段,以及以智能網(wǎng)為代表的Web 3.0階段,每一階段都對(duì)文化體驗(yàn)和文化傳播帶來(lái)了新的變革。

第三,移動(dòng)化階段。進(jìn)入21世紀(jì)之后,以移動(dòng)終端為代表,數(shù)字媒體技術(shù)進(jìn)入移動(dòng)化、交互化的時(shí)代,傳統(tǒng)媒體與新媒體融合、三網(wǎng)融合、有線網(wǎng)與無(wú)線寬帶網(wǎng)融合。今天,通過(guò)手機(jī)傳播讓人們能夠便利快捷地欣賞在線博物館APP、移動(dòng)美術(shù)館和視頻節(jié)目。

第四,智能化階段。經(jīng)歷“溝通泛在”“信息泛在”“感官泛在”的階段之后,信息技術(shù)進(jìn)入了“智能泛在”的階段,[11]未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)的核心是“智能網(wǎng)絡(luò)”。近年來(lái),大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)在全球范圍內(nèi)取得了突破性進(jìn)展,對(duì)數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了強(qiáng)勁的推動(dòng)力。歐盟技術(shù)平臺(tái)(European Technology Platform)在其報(bào)告“Future Internet:the Cross—ETP Vision Document”中認(rèn)為,未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)將由4個(gè)支柱組成,即人的互聯(lián)網(wǎng)、內(nèi)容知識(shí)的互聯(lián)網(wǎng)、物的互聯(lián)網(wǎng)和服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)。傳統(tǒng)文化的數(shù)字新媒體創(chuàng)新即將進(jìn)入新的發(fā)展階段。

4 數(shù)字新媒體創(chuàng)新傳統(tǒng)文化的技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景

2016年《國(guó)家“十三五”文化遺產(chǎn)保護(hù)與公共文化服務(wù)科技創(chuàng)新規(guī)劃》提出了多項(xiàng)科技創(chuàng)新目標(biāo),包括顯著提升“文化遺產(chǎn)價(jià)值認(rèn)知的科技支撐能力”“文化遺產(chǎn)保護(hù)修復(fù)的科技支撐能力”“文化遺產(chǎn)傳承利用的科技支撐能力”和“公共文化服務(wù)的科技支撐能力”等。[1]2017年中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳文件指出“中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的傳承發(fā)展工程包括學(xué)術(shù)研究、國(guó)民教育、文化遺產(chǎn)保護(hù)、文藝創(chuàng)作滋養(yǎng)、推動(dòng)中外文化交流互鑒等工作內(nèi)容”。[3]依據(jù)這些工作指導(dǎo)意見(jiàn),傳統(tǒng)文化的數(shù)字新媒體創(chuàng)新可以按照技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景分為四類(lèi):

第一,價(jià)值認(rèn)知的應(yīng)用,即通過(guò)數(shù)字新媒體技術(shù)加強(qiáng)對(duì)中華傳統(tǒng)文化“物”的修復(fù)與保護(hù)、“信息”的還原與留存、“價(jià)值”的分析與認(rèn)知。主要包括文物探測(cè)鑒定技術(shù)、保護(hù)修復(fù)技術(shù)、傳統(tǒng)文化數(shù)據(jù)庫(kù)工程、文化遺產(chǎn)數(shù)字化管理等應(yīng)用,其目的是提升考古探測(cè)的精準(zhǔn)度和文化遺產(chǎn)的鑒定能力,提升中華文物、中華藝術(shù)、中華古籍等信息的采集、存儲(chǔ)、使用和管理效率。

第二,傳播推廣的應(yīng)用,即以文化傳播為目的,以傳統(tǒng)文化內(nèi)容為核心,運(yùn)用新媒體手段進(jìn)行傳播推廣的應(yīng)用。例如,2010年上海世博會(huì)以高科技影像技術(shù)展現(xiàn)出來(lái)的動(dòng)態(tài)《清明上河圖》,2014年北京故宮的動(dòng)態(tài)《雍正行樂(lè)圖》等對(duì)古典藝術(shù)再現(xiàn)形式進(jìn)行創(chuàng)新,并借助微博、微信、手機(jī)APP等渠道獲得大量粉絲。有學(xué)者認(rèn)為,傳統(tǒng)文化在新媒體環(huán)境下有3種傳播方式:論壇式傳播、學(xué)院式傳播、虛擬式傳播。[12]朱鄭[13]、吳群燕[14]、李映月[15]、汪沛[16]等青年學(xué)者針對(duì)傳統(tǒng)文化中的書(shū)法、繪畫(huà)、戲曲、民間工藝、民俗文化等提出了許多新媒體傳播策略。

第三,內(nèi)容創(chuàng)造的應(yīng)用,即以中華傳統(tǒng)文化為靈感資源,基于數(shù)字新媒體技術(shù)進(jìn)行內(nèi)容再創(chuàng)造,從而創(chuàng)作出新的藝術(shù)作品。目前,傳統(tǒng)文化元素已經(jīng)成為動(dòng)畫(huà)、影視、游戲等數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)品的重要文化靈感來(lái)源。國(guó)外動(dòng)畫(huà)巨作《功夫熊貓》、日本游戲《三國(guó)志》利用中國(guó)元素創(chuàng)造了流行文化。國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)游戲《天下叁》《仙劍奇?zhèn)b傳》《古劍奇譚》《王者榮耀》等游戲深受青少年喜愛(ài),成為現(xiàn)象級(jí)游戲,在青少年中掀起“中國(guó)古風(fēng)”熱。文化部在文件中強(qiáng)調(diào),應(yīng)“實(shí)施數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)新發(fā)展工程,鼓勵(lì)對(duì)藝術(shù)品、文物、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)等文化資源進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)化和開(kāi)發(fā),實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化資源的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展。”[4]

基于傳統(tǒng)文化的數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)品創(chuàng)作是近年來(lái)學(xué)術(shù)界的熱點(diǎn)領(lǐng)域。例如,郭亞?wèn)|[17]、張鶴等人提出在動(dòng)畫(huà)中對(duì)傳統(tǒng)文化題材進(jìn)行現(xiàn)代審美改造。宋素麗[18]、張悅等人探索了影視產(chǎn)業(yè)中對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)文化元素的應(yīng)用。韋天聰[19]、吉曉冉[20]、史羅成等人對(duì)游戲產(chǎn)業(yè)與中國(guó)傳統(tǒng)文化資源的關(guān)系進(jìn)行了研究。除了商業(yè)藝術(shù)之外,數(shù)字新媒體也為純藝術(shù)創(chuàng)作開(kāi)拓了廣闊的空間,如金承仁對(duì)水墨畫(huà)藝術(shù)通過(guò)新媒體技術(shù)的創(chuàng)新形式進(jìn)行了探索。[21]劉宇君基于阿斯科特的新媒體藝術(shù)理論提出將舞蹈藝術(shù)創(chuàng)新為具有交流性、虛擬沉浸式的藝術(shù)形態(tài)。[22]

第四,公共文化服務(wù)應(yīng)用,即基于數(shù)字新媒體技術(shù)提升公共文化服務(wù)能力的應(yīng)用。公共文化服務(wù)實(shí)體既包括博物館、圖書(shū)館、美術(shù)館、文化館等文化場(chǎng)館,也包括像文化遺址、旅游綜合體、特色小鎮(zhèn)等區(qū)域性的綜合文化服務(wù)實(shí)體。文化資源綜合體的數(shù)字新媒體創(chuàng)新工作是較為系統(tǒng)性的工程。文化部指出,需“依托文化文物單位館藏文化資源開(kāi)發(fā)數(shù)字文化產(chǎn)品,提高博物館、圖書(shū)館、美術(shù)館、文化館等文化場(chǎng)館的數(shù)字化智能化水平,創(chuàng)新交互體驗(yàn)應(yīng)用,帶動(dòng)公共文化資源和數(shù)字技術(shù)融合發(fā)展”,并“發(fā)揮數(shù)字藝術(shù)高互動(dòng)性、高應(yīng)用性、高融合性的特點(diǎn),拓展數(shù)字藝術(shù)展示應(yīng)用范圍和市場(chǎng)空間。推動(dòng)數(shù)字藝術(shù)展示與公共空間、公共設(shè)施、公共藝術(shù)相結(jié)合”。[4]鮑賢清[23]、朱軼靈[24]、徐丹丹[25]、陳婷[26]等人對(duì)博物館、歷史文化古跡、傳統(tǒng)文化教育平臺(tái)等綜合文化體提出了新媒體技術(shù)應(yīng)用的對(duì)策和建議。

5 數(shù)字技術(shù)引領(lǐng)文化科技創(chuàng)新思維模式的變革

實(shí)際上,數(shù)字新媒體技術(shù)改變的不僅是傳統(tǒng)文化創(chuàng)新的形式和手段,而且還將推動(dòng)對(duì)文化認(rèn)知、傳承、傳播、創(chuàng)造和服務(wù)等思維方式與管理模式的變革。因此,無(wú)論在怎樣的數(shù)字技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景中,均需要深刻理解數(shù)字新媒體技術(shù)帶來(lái)的思維模式變革,從而為文化的科技創(chuàng)新工作帶來(lái)新的視角。這些思維變革包括:

第一,數(shù)據(jù)庫(kù)化。傳統(tǒng)文化遺產(chǎn)不再是單一的物態(tài),而是多維信息的數(shù)字還原和海量數(shù)據(jù)的永久存儲(chǔ)。

第二,多媒體化。傳統(tǒng)文化傳播不再是單一的感官體驗(yàn),可以調(diào)動(dòng)視覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)、觸覺(jué)等多種感官的綜合體驗(yàn),延伸和延長(zhǎng)對(duì)藝術(shù)作品、文化遺產(chǎn)的鑒賞體驗(yàn)過(guò)程。

第三,交互參與。Raúl Rodríguez-Ferrándiz認(rèn)為,在后工業(yè)社會(huì)的文化產(chǎn)業(yè)中,文化體驗(yàn)的休閑、消費(fèi)和工作不再有明確的界限。受眾的權(quán)利更大,不僅僅是觀看而是參與文化的創(chuàng)作。[27]受眾不再是沉默的信息接收方,受眾反饋度和用戶(hù)參與度將成為衡量傳統(tǒng)文化傳播效果的重要指標(biāo)。

第四,超時(shí)空化。體驗(yàn)傳統(tǒng)文化的方式不再局限于單一時(shí)空。互聯(lián)網(wǎng)的多元傳播模式創(chuàng)造了多元的時(shí)空體驗(yàn),而虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)則讓“在場(chǎng)”“歷史”“幻想”之間的隔膜被打破,創(chuàng)造了新的敘事學(xué),為傳統(tǒng)文化體驗(yàn)創(chuàng)造了更富有想象力的空間。

第五,信息安全:傳統(tǒng)文化的保護(hù)與傳承不再僅僅依托物理場(chǎng)館和法律法規(guī),數(shù)字技術(shù)將為傳統(tǒng)文化的鑒定鑒權(quán)提供支持,為文創(chuàng)產(chǎn)品的知識(shí)版權(quán)保護(hù)保駕護(hù)航,同時(shí)也對(duì)受眾隱私進(jìn)行個(gè)性化的保護(hù)。

第六,社交媒體。經(jīng)典藝術(shù)、珍貴文物與稀有古籍不再為少數(shù)人享有,而是能夠通過(guò)數(shù)字技術(shù)成為面向共享、共創(chuàng)和共融,促成社會(huì)文化共同體的形成。

第七,移動(dòng)互聯(lián)。傳統(tǒng)文化不再束之高閣,人們將習(xí)慣于用終端了解世界,讓博物館、藝術(shù)經(jīng)典、傳統(tǒng)文化課程隨身攜帶,信息交互將以人的日常生活為中心,隨時(shí)隨地隨心地享受文化滋養(yǎng)。

第八,智能網(wǎng)絡(luò)。人工智能技術(shù)不會(huì)消減傳統(tǒng)文化的傳承,而將會(huì)幫助人們更好地識(shí)別、學(xué)習(xí)、傳承、豐富已有的文化。傳統(tǒng)文化資源在智能化網(wǎng)絡(luò)中將得到更智慧的管理、更快速的流轉(zhuǎn)和更豐富的體驗(yàn)。

第九,云服務(wù)化。傳統(tǒng)文化在實(shí)現(xiàn)傳播精準(zhǔn)化、體驗(yàn)個(gè)性化、服務(wù)個(gè)性化的背后,將是信息的“云化”、資源的“云化”和服務(wù)的“云化”,提升信息的綜合使用效率和效益,實(shí)現(xiàn)文化的“互聯(lián)網(wǎng)+”。

也就是說(shuō),為了實(shí)現(xiàn)“把互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新成果與經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域深度融合,推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步、效率提升和組織變革”[5]的目標(biāo),傳統(tǒng)文化的數(shù)字新媒體創(chuàng)新工作需要重點(diǎn)把握文化導(dǎo)向性、價(jià)值綜合性、服務(wù)大眾化、應(yīng)用便利性和管理智慧化的原則。

參考文獻(xiàn):

[1] 科技部、文化部、國(guó)家文物局印發(fā)《國(guó)家“十三五”文化遺產(chǎn)保護(hù)與公共文化服務(wù)科技創(chuàng)新規(guī)劃》(國(guó)科發(fā)社〔2016〕374號(hào))[DB/OL]. http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/12/content_5147104.htm,2016-12-12.

[2] 國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)文物工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2016〕17號(hào))[DB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-03/08/content_5050721.htm,2016-03-08.

[3] 中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于實(shí)施中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程的意見(jiàn)》[DB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/2017-01/25/content_5163472.htm,2017-01-25.

[4] 文化部印發(fā)《文化部關(guān)于推動(dòng)數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》(文產(chǎn)發(fā)〔2017〕8號(hào))[DB/OL]. http://zwgk.mcprc.gov.cn/auto255/201704/t20170424_493319.html,2017-04-24.

[5] 國(guó)家文物局、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、科學(xué)技術(shù)部、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部五部委發(fā)布《“互聯(lián)網(wǎng)+中華文明”三年行動(dòng)計(jì)劃》(文物博函〔2016〕1944號(hào))?[DB/OL]. http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/06/?content_5143875.htm,2016-12-06.

[6] William B . Beyers.Cultural and recreational industries in the United States[J]. Service Industries Journal,2008,28(3):375-391.

[7] 熊澄宇.對(duì)新媒體未來(lái)的思考[J].現(xiàn)代傳播,2011(12):126-127.

[8] 廖祥忠.何為新媒體?[J].現(xiàn)代傳播,2008(05):121-125.

[9] 文化部印發(fā)《文化部“十三五”時(shí)期文化科技創(chuàng)新規(guī)劃》的通知(文科技發(fā)〔2017〕9號(hào))[DB/OL]. http://zwgk.mcprc.gov.cn/auto255/201705/t20170503_493589.html,2017-04-26.

[10] 陳士君.我國(guó)數(shù)字圖書(shū)館的發(fā)展現(xiàn)狀[J].科技文獻(xiàn)信息管理,2016(03):25-29.

[11] 李正茂.通信4.0——重新發(fā)明通信網(wǎng)[M].中信出版集團(tuán),2016:37.

[12] 楊小花.新媒體環(huán)境下傳統(tǒng)文化的民間傳播模式研究[D].鄭州大學(xué)碩士論文,2016.

[13] 朱政.新媒體環(huán)境下傳統(tǒng)文化的傳播——以中國(guó)書(shū)法為例[D].復(fù)旦大學(xué)碩士論文,2014.

[14] 吳群燕.論新媒體對(duì)于傳統(tǒng)藝術(shù)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)——以書(shū)畫(huà)為例[J].北方美術(shù),2015(04):98-101.

[15] 李映月.新媒體時(shí)代下戲曲藝術(shù)的傳播與推廣——以川劇為例[D].四川師范大學(xué)碩士論文,2015.

[16] 汪沛.皮影藝術(shù)的新媒體傳播研究[D].湖南大學(xué)碩士學(xué)位論文,2014.

[17] 郭亞?wèn)|.傳統(tǒng)文化題材在動(dòng)畫(huà)影視劇創(chuàng)作中的拓晨和改造[J].電影文學(xué),2013(08):34-35.

[18] 宋素麗.傳統(tǒng)文化與當(dāng)代影視傳播[J].現(xiàn)代傳播,2012(08):57-59.

[19] 韋天聰.國(guó)產(chǎn)游戲中傳統(tǒng)文化的傳播與影響——以?《古劍奇譚》為例[J].新聞研究導(dǎo)刊,2016,7(19):?312-313.

[20] 吉曉冉.國(guó)產(chǎn)網(wǎng)游中的傳統(tǒng)文化傳承與傳播[J].卷宗,2015(5):532-533.

[21] 金承仁.當(dāng)代中國(guó)畫(huà)的風(fēng)格與形式和新媒體的融合性研究[D].中南民族大學(xué)碩士論文,2014.

[22] 劉宇君.羅伊·阿斯科特新媒體藝術(shù)理論的演進(jìn)——兼論其對(duì)中國(guó)新媒體舞蹈藝術(shù)發(fā)展的意義[D].南昌大學(xué)碩士學(xué)位論文,2015.

[23] 鮑賢清,陳安琪.從2015新媒體聯(lián)盟地平線報(bào)告解讀博物館教育趨勢(shì)[J].科學(xué)教育與博物館,2015,1(5):377-382.

[24] 朱軼靈.新媒體藝術(shù)的多種視覺(jué)感官設(shè)計(jì)——試論其在中國(guó)當(dāng)代博物館中的應(yīng)用[J].美術(shù)與設(shè)計(jì),2016(01):201-204.

[25] 徐丹丹.新媒體語(yǔ)境下博物館文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略研究[J].中國(guó)管理信息化,2016(08):127-128.

[26] 陳婷.探析微分享技術(shù)在和合文化傳播中的應(yīng)用——以蘇州寒山寺碑刻的微傳播為例[J].藝術(shù)科技,2014(02):100-101.

[27] Raúl Rodríguez-Ferrándiz . Culture Industries in a Postindustrial Age:Entertainment,Leisure,Creativity,Design[J]. Critical Studies in Media Communication,201431(4):327-341.