耕地集約利用與新型城鎮化耦合協調發展研究*

——以江蘇省為例

曹春艷

(常熟理工學院經濟與管理學院,江蘇常熟 215500)

0 引言

當今,我國正處于城鎮化快速發展的關鍵時期,城市土地的無序擴張是導致我國耕地資源減少的關鍵原因。隨著我國社會經濟發展進入新常態,新型城鎮化的相關發展理念被越來越多的學者所挖掘引用,緩解耕地集約利用發展中的相關問題。新型城鎮化發展進程中必然伴隨著一系列的問題,其中與其發展最密切相關、相互影響最深的即土地集約利用問題,這也是當前土地管理學研究中的核心問題[1-2]。新型城鎮化發展過程中,城市難以避免其空間上的擴張,耕地面積的減少成必然趨勢,我國耕地面積形勢嚴峻,中央經濟工作會議提出仍須堅守“1.2億hm2耕地紅線”,并將糧食安全作為底線[3-4],這就勢必要求新型城鎮化背景下耕地的高度集約利用,二者的耦合協調發展問題成為近年來土地領域與城鎮化領域的研究熱點問題[5]。

學者們關于耕地集約利用與新型城鎮化發展關系的研究主要集中在3點:二者的耦合協調特征、耦合協調發展類型與階段劃分及耦合機制3方面。盧陽祿等[6]探究了廣東省新型城鎮化與耕地集約利用的協調發展時空特征,將二者的協調發展等級劃分為嚴重、中度、輕度失調衰退,勉強、初級、中度及良好協調發展7種,協調發展類型分為新型城鎮化滯后型、同步發展型及耕地集約利用滯后型3種類型,得出的研究成果為新型城鎮化與耕地集約利用呈中度正相關,并揭示二者有互促共進的本質。也有的學者指出快速城鎮化使耕地質量下降,新型城鎮化發展進程中,實現區域人口、土地、糧食與經濟社會的持續發展是保證耕地集約利用與新型城鎮化協調發展關系穩定平衡的重要物質基礎[7-9]。整體來說,目前關于耕地集約利用與城鎮化耦合協調研究的成果較少,而耕地集約利用與新型城鎮化耦合協調的相關研究成果涉及更少[10-12],而該文比較全面地選取一系列指標體系,并進行科學的指標篩選,擇優選取指標權重的確定方法,最大程度提高研究結果的精確性,以江蘇省13個地級市為例,基于耦合度、協調發展度模型探究江蘇省耕地集約利用與新型城鎮化耦合協調發展時空演變特征,不僅可以為耕地集約利用與新型城鎮化耦合協調發展提供有益的研究思路,也在一定方面豐富了相關的理論與實踐研究。

1 研究區概況與數據來源

1.1 研究區概況

江蘇省地處中國東部沿海地區中部,是長三角地區的重要組成部分,區位優勢獨特,戰略地位非常重要,位于31°33′N~35°07′N, 119°21′E~121°55′E。江蘇省是我國地勢最低的一個省區,地形以平原為主,占江蘇省面積70%以上。根據2017年7月政府官網顯示,江蘇耕地面積458.3萬hm2,人均占有耕地573.6 m2,同時隨著《江蘇省新型城鎮化與城鄉發展一體化規劃(2014~2020年)》的發布,指出推進江蘇省新型城鎮化與城鄉一體化,是江蘇實現“兩個率先”的必由之路,是提高城鎮化質量,避免陷入“中等收入陷阱”、破解城鄉二元結構的迫切要求,是推進經濟轉型、促進區域協調發展的有力支撐,更是緩解農業農村及農民問題的重要途徑[13-15], 2016年江蘇省城鎮化率為65.2%, 2017年年末預計達到67.7%, 2020年力爭全省常住人口城鎮化率達到72%。

1.2 數據來源與處理

該文的相關指標數據主要來源于《中國經濟社會發展2005~2017年統計數據庫》《江蘇省2005~2017年統計年鑒》《中國城市2005~2017年統計年鑒》《南京市2005~2017年統計年鑒》及各省市的國民經濟和社會發展統計公報。該文采用極差標準化方法對原始數據進行初步處理,以便消除原始數據間量綱及指標間計量單位的差異。

正向指標標準化公式:

(1)

負向指標標準化公式:

(2)

2 研究方法與模型

2.1 研究方法

2.1.1 評價指標體系的構建

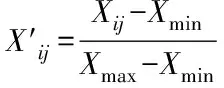

首先,鑒于新型城鎮化與耕地集約利用是兩個獨立且相互影響的子系統,該文在充分理解耕地集約利用與新型城鎮化內涵的基礎上,采用相對獨立的指標體系分別評價兩個子系統的發展水平[16]。其次,為使研究結果真實可靠,需根據國家、相關行業的標準或已有研究成果合理選取評價指標,要密切結合江蘇省各地級市社會經濟發展情況、耕地集約利用及新型城鎮化發展水平,本著系統性、科學性、獨立性及可操作性原則,建立耕地集約利用與新型城鎮化協調發展評價指標體系(評價指標選取的具體依據)(表1)。

表1 江蘇省耕地集約利用與新型城鎮化評價指標體系

2.1.2 指標權重的確定

均方差權值法表示各指標相對權重大小取決于該指標下各樣本數據值的相對離散程度。若樣本在指標下數據值的離散程度越大,指標的權重也會越大,反之指標權重越小。公式如下(水平評價的方法及計算方式):

(3)

(4)

式(4)中,Wij為指標權重值;Gij為樣本i指標j得分;Hi為耕地集約利用得分值;Hi′為新型城鎮化得分值。

2.2 研究模型

2.2.1 耦合度模型

耦合度表示研究要素之間的密切關系程度,也可以理解為要素的互相依賴程度,也是用來描述兩個及兩個以上系統相互作用進一步導致彼此影響的現象。該文研究要素耕地集約利用與新型城鎮化彼此獨立而又相互影響,因此可用耦合度模型來量化江蘇省耕地集約利用與新型城鎮化耦合協調發展的影響程度。公式如下:

(5)

式(5)中,C為耦合度系數, 0≤C≤1,C值越大表明新型城鎮化與耕地集約利用耦合發展越協調。α、β為待定系數且α+β=1,k為調節系數, 2≤k≤8,且根據相關成熟研究成果,令調節系數k=5[17]; 該研究認為江蘇省的耕地集約利用發展與新型城鎮化發展需要追求二者綜合效益的最大化,因此即令待定系數α=β。

2.2.2 協調發展度模型(耦合協調發展水平評價的方法及計算方式)

協調指研究系統中各子系統之間參數結構和功能的相融、系統與環境間物質的相對運動的穩態。協調度模型系統內各要素間的關系是一個不斷調整變化的動態過程,能夠直觀反映系統內部間協調狀況的變化[18]。因此采用協調發展度模型測算江蘇省各地級市耕地集約利用與新型城鎮化各自發展水平及耦合協調發展水平。公式如下:

(6)

式(6)中,D為協調發展度,0≤D≤1,D值越大,耕地集約利用與新型城鎮化協調發展水平越高。根據研究區發展特點、數據處理結果及相關研究成果[19],將文章研究對象的協調發展水平劃分為4個階段: 0~0.5為輕度失調, 0.5~0.7為低度協調, 0.7~0.8為中度協調, 0.8~1為高度協調。

3 結果與分析

該文搜集了2006年、2011年及2016年江蘇省13個地級市兩個評價系統的相關評價數據,根據公式模型計算了江蘇省耕地集約利用水平與新型城鎮化發展水平,并測算了二者的耦合協調發展數值,以便進一步研究江蘇省各地級市新型城鎮化與耕地集約利用協調發展演變的特征與規律(表2)。

3.1 協調發展水平時間變化特征

江蘇省耕地集約利用與新型城鎮化發展水平在研究期內均呈逐步上升趨勢,二者的耦合協調發展水平也呈逐步優化趨勢,協調發展度平均值分別為0.535、0.693、0.833。在研究期2006年,多數城市新型城鎮化與耕地集約利用耦合協調發展階段處于低度協調期,僅連云港市與宿遷市處于輕度失調期,耕地集約利用水平稍高于新型城鎮化發展水平,這兩座城市新型城鎮化發展起點低且受周邊城市輻射帶動性不強,社會經濟發展水平較低,因此接下來連云港市需根據《連云港市新型城鎮化布局研究》中“三沿”即沿海、沿東隴海、沿寧連發展軸的港城新型城鎮化之路,有針對性地逐步提高該地區的新型城鎮化水平,宿遷市要穩扎穩打繼續堅持“立足職能、探索創新”的特色新型城鎮化之路。

2011年江蘇省新型城鎮化與耕地集約利用耦合協調發展階段主要處于低度協調與中度協調期,其中處于南京、無錫等市處于中度協調期,城市數量占38.5%,常州、蘇州等市處于低度協調期,城市數量占61.5%,其中值得引起重視的是連云港市,連云港在此發展階段表現為耕地集約利用滯后,而研究初期新型城鎮化發展水平處于滯后狀態這說明在2006~2011年間,連云港市新型城鎮化發展水平進步非常大,甚至超越“適度發展”導致耕地集約利用水平低下,因此接下來需準確定位該市耕地集約利用與新型城鎮化發展方向,穩步發展,追求協調同步。2016年江蘇省協調發展水平平均值突破0.8,說明省內城市城市新型城鎮化與耕地集約利用處于“雙高”狀態,且已逐步進入高水平協調發展階段,南京、無錫與徐州協調發展度數值突破0.9,遙遙領先,僅宿遷市處于低度協調期,耕地投入、利用程度及糧食單產都位居省末尾,農業依存度也低于其余城市,耕地資源不足的同時對農業重視也不足夠,這是導致宿遷市耕地集約利用滯后于新型城鎮化發展的主要因素,未來需有針對性地加大耕地投入,科學發展,逐步跟上新型城鎮化發展的步伐,二者達到同步發展(表1,表2)。

表2 江蘇省耕地集約利用與新型城鎮化耦合協調發展時序變化

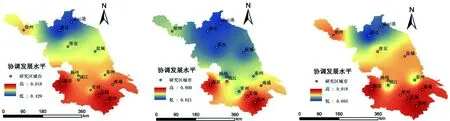

圖1 2006、2011及2016年江蘇省耕地集約利用與新型城鎮化協調發展水平空間分布特征

3.2 協調發展水平空間變化特征

以表2數據為基礎,利用ArcGIS反距離權重插值法,生成2006年、2011年及2016年江蘇省各城市協調發展水平的空間分布圖,進一步深入分析江蘇省耕地集約利用與新型城鎮化耦合協調空間分布規律與發展特征(圖1)。研究表明, 2006年江蘇省協調發展度水平空間分布規律主要呈“北部低,中部一般,南部高”態勢,協調發展度高值區主要集中在南京、無錫、蘇州3市,且以此為中心呈現邊緣遞減趨勢,低值區主要集中在宿遷與連云港2市,無錫、常州、蘇州、揚州與鎮江耕地集約利用與新型城鎮化發展進程相當,下一步需突破這個平衡點,分別提高城市的新型城鎮化水平與耕地集約利用水平,追求二者同步協調發展,達到更高水平的協調平衡點,淮安與鹽城新型城鎮化滯后,其余地級市呈耕地集約利用滯后狀態,今后須有針對性地根據存在的問題改進、調整。

2011年江蘇省協調發展水平呈明顯的“南高北低”態勢,協調度發展高值區仍集中在南京、無錫與蘇州3市,低值區集中在宿遷、連云港、淮安、鹽城、揚州等市,可以看出,雖然各地級市協調發展度相較于研究初期均有了一定程度的提升,但優化趨勢各異,該時期江蘇省耕地集約利用與新型城鎮化同步發展的城市占大多數,以南京、常州、蘇州3市為代表,所占比例為61.5%,新型城鎮化滯后型城市為鹽城與揚州,耕地集約利用滯后型城市為徐州、連云港及泰州,這也是導致以上城市協調發展水平不高最直觀的重要原因。

2016年江蘇省協調發展水平空間分布規律與2006年相似,協調發展水平卻提升很大,“南高北低”的分布態勢凸顯了南京、無錫、蘇州、南通與常州的發展優勢,在省內遙遙領先,宿遷與連云港仍處于協調發展度低值區,周邊城市徐州、淮安與鹽城迅猛的發展勢頭并沒有充分帶動兩所城市的發展,該時期江蘇省有69.2%的城市新型城鎮化與耕地集約利用呈同步型發展,其余30.8%的城市呈現耕地集約利用滯后,表明目前來看,研究末期江蘇省針對兩系統協調發展水平有兩點需進一步改進:一是同步發展型城市突破平衡點,尋求更高水平的協調平衡點; 而是耕地集約利用滯后型城市需適當控制新型城鎮化發展勢頭,極力避免占用耕地進行城市空間擴張的行為,著力穩步提高耕地集約利用水平(表2、圖1)。

與此同時,可以看出,江蘇省新型城鎮化與耕地集約利用協調發展水平優化趨勢存在一定差異性:常州與南通協調發展水平優化趨勢較大,研究末期與初期數值變化量分別為0.339、0.332,鹽城、徐州與揚州協調發展優化水平也不錯,而鎮江、泰州與宿遷協調發展水平優化趨勢較小,數值變化量分別為0.230、0.262與0.264。可以看出,江蘇省一些社會經濟欠發達城市耕地集約利用與新型城鎮化協調發展水平優化不理想,發展變動彈性較差,另外一些經濟較發達城市對邊緣城市輻射帶動能力不足,也是造成耦合協調發展水平優化趨勢不明顯的重要原因,今后可有針對性地予以改善調整某些發展策略,最終使江蘇省新型城鎮化與耕地集約利用耦合協調發展水平穩中有進、逐步提升發展(表2、圖1)。

4 結論與建議

4.1 結論

(1)江蘇省新型城鎮化與耕地集約利用耦合協調發展水平整體呈逐步上升趨勢,研究初期以低度協調型城市為主,研究中期以中低度協調型城市為主,研究末期以中高度協調型城市為主,整個研究期內僅研究初期的宿遷、連云港市為輕度失調型城市。縱觀江蘇省,耕地集約利用水平與新型城鎮化發展水平并不存在差異較大的情況,即便耕地集約利用或新型城鎮化水平滯后或超前,只要政策措施科學合理,適當調整即可。

(2)江蘇省耕地集約利用與新型城鎮化耦合協調發展度高值區集中在“南京、無錫與蘇州”,也為新型城鎮化水平與耕地集約利用水平“雙高”型城市,低值區主要集中在“宿遷、連云港”,宿遷為“雙低”型城市,其余地級市協調發展水平一般。研究中期協調發展度低值區涉及城市數目量最多,研究末期協調發展度高值區涉及城市數目量做多。

(3)江蘇省各地級市耕地集約利用與新型城鎮化耦合協調發展水平優化趨勢差異性顯著,其中常州與南通優化趨勢較明顯,鎮江、泰州與宿遷優化趨勢不理想。

4.2 建議

在不斷推進江蘇省新型城鎮化進程的同時,需進一步強化江蘇省核心城市及沿海地區的中心地位,鼓勵沿海核心城市優先發展,形成沿海城市及中小城市新型城鎮化協調發展的格局,同時須切實落實耕地保護政策,節約集約用地,最終實現耕地集約利用與新型城鎮化耦合協調發展。