收益共享機制下的供應鏈縱向信息共享策略

周建亨,王曉敏

(東華大學 旭日工商管理學院,上海 200051)

全球化競爭與市場多元化發展加劇了供應鏈需求預測的不確定性,放大了牛鞭效應,導致了過量生產、服務水平低下等后果,尤其是對于提供時尚產品的供應鏈而言。面對時尚產品生命周期短、多樣性高、預測平均損失大、平均缺貨率高等特性[1],生產該類產品的供應鏈應該采取諸如快速響應、持續供給或VMI等模式來實現企業降本增效的目的。在本質上,這些模式都是通過尋求對信息共享的利用來提升供應鏈績效。同時,已有大量經典的供應鏈管理研究證實了共享信息具有緩解牛鞭效應、節約成本、提高服務水平和供應鏈效率的作用[2],可以使得各成員企業通過與上下游企業的協同合作,發揮供應鏈整體優勢,這是實現供應鏈高效、協調運行的關鍵所在。Lee等[3]量化討論了在兩級供應鏈中的信息共享問題,證實信息共享是可以有效緩解供應鏈的“牛鞭效應”。

但是由于各個供應鏈成員企業是自利的,信息共享的動機有待發掘。顯然,一個企業在共享私有信息的同時就意味著讓渡自身對這些重要信息的絕對控制權和使用權,因此,對于透露私有需求信息給上游制造商的做法,零售商有著諸多的顧慮。一方面,給制造商的信息是否會被其他零售商獲知,即信息泄露[4-7]。由supplychainaccess.com 所進行的一項調查表明,有64%的供應鏈經理指出其共享信息被上游供應商出售給自己的競爭對手[8]。在服裝、音樂、超市等零售行業,相關報道更是層出不窮[9-10]。另一方面,零售商共享信息后是否會喪失價格談判的優勢? 共享信息是否會獲得相應的收益回報? Zhang[11]的研究表明,在無機制協調下,零售商的信息共享由于加劇了“雙重邊際性”而導致其效益的損失。Ha等[12]在研究存在產品無規模性下競爭供應鏈間的垂直信息共享問題中指出,信息共享總是有利于制造商而不利于零售商。并且,當產品無規模性較小時,信息共享會損害供應鏈整體效益。

因此,在供應鏈實際運作中,雖然信息共享能夠削弱牛鞭效應,改善供應鏈效率,但是大多數企業卻由于各種原因不愿意信息共享。為此,有文獻致力于探索引入相關機制進行供應鏈協調。Spengler[13]指出可以借用兩分定價機制來解決“雙重邊際性”難題;Pastenack[14]在此研究基礎上提出供應鏈契約概念,得出供應商返還部分退款給銷售有剩余產品的零售商,可以在一定程度上實現供應鏈系統的協調。目前,已有研究探討了諸如批發價契約、回購契約、數量折扣契約以及收益共享契約等契約協調機制。在實踐中,美國Blocbuster公司在1998年實施供應鏈收益共享契約,使得其收益從1997年的24%上升到2002 年的40%。Mortimer[15]實證研究了1998~1999年美國錄像業1 114家碟片商和6 594家零售商,發現在實施了收益共享機制后,供應鏈的整體績效提升了3%~6%,同時使得消費者福利有所增加。Lee等[3]也闡明了雖然已有文獻證明信息共享對于供應鏈有巨大成效,但是其應用效果卻受到激勵機制的限制。

本文探究收益共享機制對供應鏈中縱向信息共享的激勵協調效果。文中討論了兩級供應鏈(一個制造商,兩個有產品差異的零售商)的信息共享策略,包括:在收益共享契約下,零售商如何制定訂貨量決策;制造商又該如何決策批發價;收益共享契約是否能夠協調進行信息共享各企業的利益,以期達到整體協同上的經濟性;又該如何進行協調;是通過什么因素進行協調。

以往關于供應鏈中信息共享的研究文獻主要側重于對供應鏈成員信息共享動機問題的探討,而對于供應鏈信息共享激勵機制的研究較為少見。Li[16]研究了在一個上游供應商和多個下游零售商組成的供應鏈中的縱向信息共享動機問題;Li等[17]考慮了在市場價格競爭中,以保障信息共享的保密性為前提,在一定參數條件下,零售商才會真實地共享私有信息;Ha等[12]研究了競爭強度、產品無規模性以及信息精度等動機對于供應鏈中縱向信息共享的作用。與上述研究不同,本文不是將信息結構作為外生環境進行相關動機的探討,而是將收益共享因子作為外生給定環境,從而研究收益共享契約對信息共享策略的改進問題。與本文相關的是文獻[11,18-19]中的研究。Li[18]提出了由縱向信息共享而產生的水平泄露效應,即競爭零售商可以通過供應商的決策推斷出對手零售商的信息,并發現了無論是縱向共享效應還是水平泄露效應都將導致零售商的利潤下降,因此均不鼓勵零售商共享信息。在此基礎上,Zhang[11]結合兩種效應進行研究發現,在自利歧視下由于存在“雙重邊際性”而使得無信息共享成為供應鏈中唯一的均衡策略。相似地,Anand等[19]發現,在批發價契約下,參與信息共享的一方的信息會被獲得共享信息的供應商泄露給其競爭對手,而此泄露效應又會最終導致供應鏈的各方企業成員以及整體效益的低下。對比改善上述結論,本文則考慮了兩個零售商均與制造商進行收益共享的情況,得出新的結論:通過設計適當的收益共享契約,可以通過批發價來合理分攤供應鏈中各方的利益,在一定程度上彌補信息泄露的損失并且規避“雙重邊際效應”的產生。

1 問題描述

在市場需求不確定環境下,由一個制造商和兩個零售商組成的供應鏈,各參與者風險中性。其中,兩個零售商與制造商簽訂相同的收益共享契約,采購同一種產品,向市場銷售;零售商抽取銷售收入中的α,0≤α≤1,給制造商。

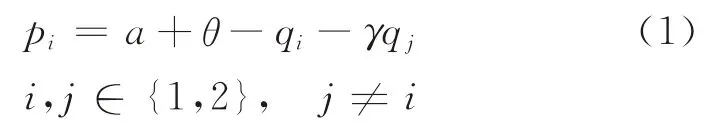

不失一般性,假設制造商運作成本為0。考慮各零售商通過需求預測,進而制定銷售量參與市場競爭。參考文獻[11],設零售商i的需求函數為

式中:p i為零售商i單位產品的市場銷售價格,qi為零售商i的產量;γ為產品差異性的數量對于產品價格的影響系數,表示兩種產品的差異性,|γ|<1;a+θ為潛在的市場容量,其中,a為確定值,θ為隨機變量,表示市場不確定性因素導致的隨機波動,均值為0,方差為σ2。

1.1 需求信息結構

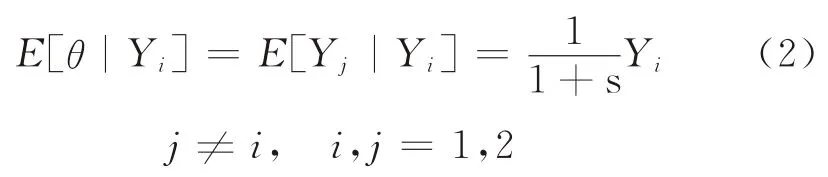

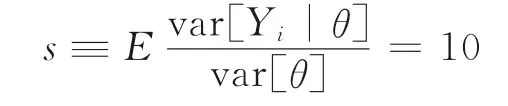

由于零售商更接近市場,故假設其在銷售季來臨之前,可觀測到需求θ的一個觀測信號Y i,并形成關于θ的私有信息,而制造商不能直接觀測需求。假設Yi是關于θ的無偏估計量,即有E[Y i|θ]=0。延用文獻[18]做相似的假定:

假定1E[θ|Y1,Y2]=a0+a1Y1+a2Y2,其中:ai為常數;Y1、Y2是θ的獨立條件。

假定2Y1、Y2是獨立分布。

由上述假定可得如下推論:

同時,

由式(3)還可證實得:

1.2 博弈時序

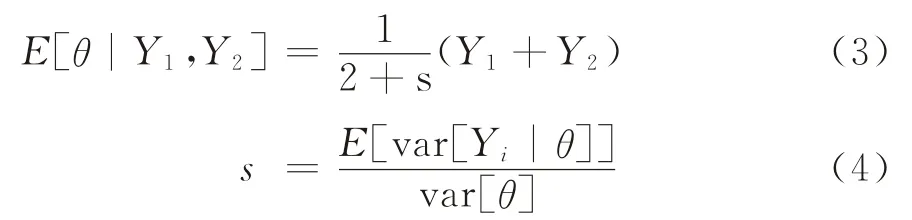

主要事件和決策順序如圖1所示。

(1)在進行供銷交易之前,制造商與各零售商簽訂收益共享水平均為α的收益共享契約。

(2)在銷售周期開始之前,各零售商決策信息共享策略。

圖1 事件時序圖

(3)銷售周期開始,各零售商通過觀測得到需求預測信息Y i,并依據先前決策的信息共享策略將觀測信息共享給制造商。

(4)制造商制定產品的批發價格w,并向各零售商統一發布。

(5)各零售商同時決策訂貨量qi;然后,制造商匯總各零售商的產品訂購量并完成相應生產來滿足所有零售商的產品需求。

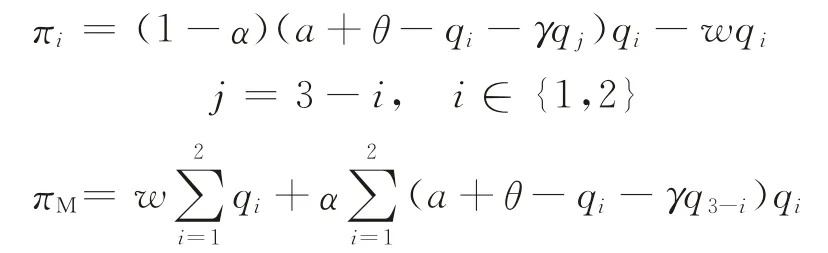

(6)銷售季來臨,實際需求發生,各零售商i按價格p i出售所有產品;銷售周期結束,各零售商i獲得利潤πi,制造商獲得利潤πM,供應鏈的系統利潤πsc=πM+π1+π2。其中:

上述過程包含三階段的動態博弈:首先,信息共享決策階段,各零售商確定是否進行信息共享;其次,批發價決策階段,制造商依據得到的需求共享信息確定批發價w;最后,訂貨量決策階段,零售商依據批發價w和需求觀測信號Y i、Y j決策訂貨數量q i、qj;

一方面,制造商與各零售商是基于收益共享契約進行交易的,各參與者均以自身利潤最大化進行決策;另一方面,依據上述分析所得的博弈三階段,可采用逆向歸納法進行博弈均衡求解。

2 零售商的訂貨量決策

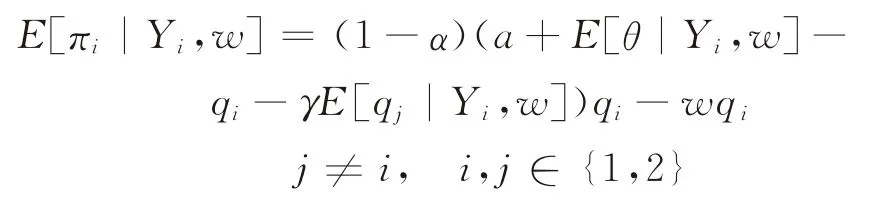

在訂貨量決策階段,各零售商間展開貝葉斯靜態博弈。依據給定的α、信息共享策略、批發價w和自身觀測到的需求信息Yi,零售商i的條件期望收益為

為使收益最大化,零售商i的決策須滿足一階條件,即

由零售商i的一階條件可得唯一的貝葉斯納什均衡,零售商i均衡訂貨量決策為

由式(6)可知,零售商均衡訂貨量決策取決于收益共享率、自身私有的需求觀測信號和制造商給予的批發價。又因為透過批發價,零售商可以窺測出競爭對手的信息共享決策,所以,零售商均衡訂貨量決策可表示為收益共享率、信息共享決策和制造商批發價的函數。

在各零售商訂貨量均衡的策略下,各零售商的期望收益為

而對兩個零售商而言,信息共享決策將分3種情況,并分別影響制造商不同的批發價和收益共享決策。

2.1 各零售商都共享需求信息

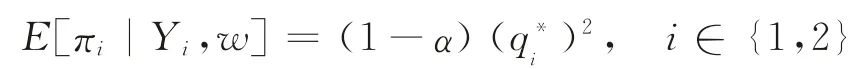

假設兩個零售商都決定向制造商共享他們的需求信息,則制造商獲得兩個零售商全部的信息,其提供的批發價決策就是關于(Y1,Y2)的函數。而由先前的討論可知,各零售商的訂貨決策完全對稱,不僅受批發價和收益共享的影響,還包括通過批發價傳遞的信息因子(Y1,Y2)兩部分。引理1描述了兩個零售商均共享信息時,雙方完全對稱的訂貨決策。

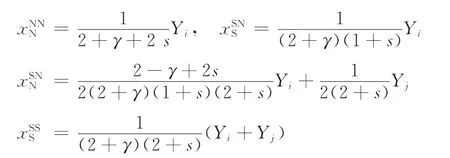

引理1兩個零售商均向制造商共享需求信息時,其訂貨量均衡決策為

由引理1可知,兩個零售商均共享信息時,整個系統的信息結構完全對稱,不存在信息不完全的情形。因此,零售商的訂貨決策也是相等的,而且分為兩部分,第1項為無信息因素影響下的確定性部分,第2部分為信息因素引發的不確定部分。

2.2 各零售商都不共享需求信息

假設兩個零售商均決定不向制造商提供他們的需求信息,則制造商的批發價決策就是基于無信息共享下的。此時,制造商的批發價等決策不會有任何需求信息的體現,而兩個零售商的訂貨決策中只包含自己掌握的那部分信息。引理2描述了系統中完全沒有信息共享時,兩個零售商的訂貨決策。

引理2兩個零售商均不向制造商共享需求信息時,其訂貨量均衡決策為

由引理2可知,兩個零售商均不共享信息時,整個系統的信息結構不對稱,每個成員只能根據自身的信息要素做出相應的決策。因此,零售商的訂貨決策仍然分為兩部分,結構上相同,第1項為無信息因素影響下的確定性部分,第2部分為自己掌握的信息因素引發的不確定部分。由后面的制造商決策分析可知,由于制造商的批發價不能反映零售商的需求信息,故每個零售商無法通過制造商的批發價推斷出對方的需求信息因子,從而在訂貨決策中無對方的需求信息體現。

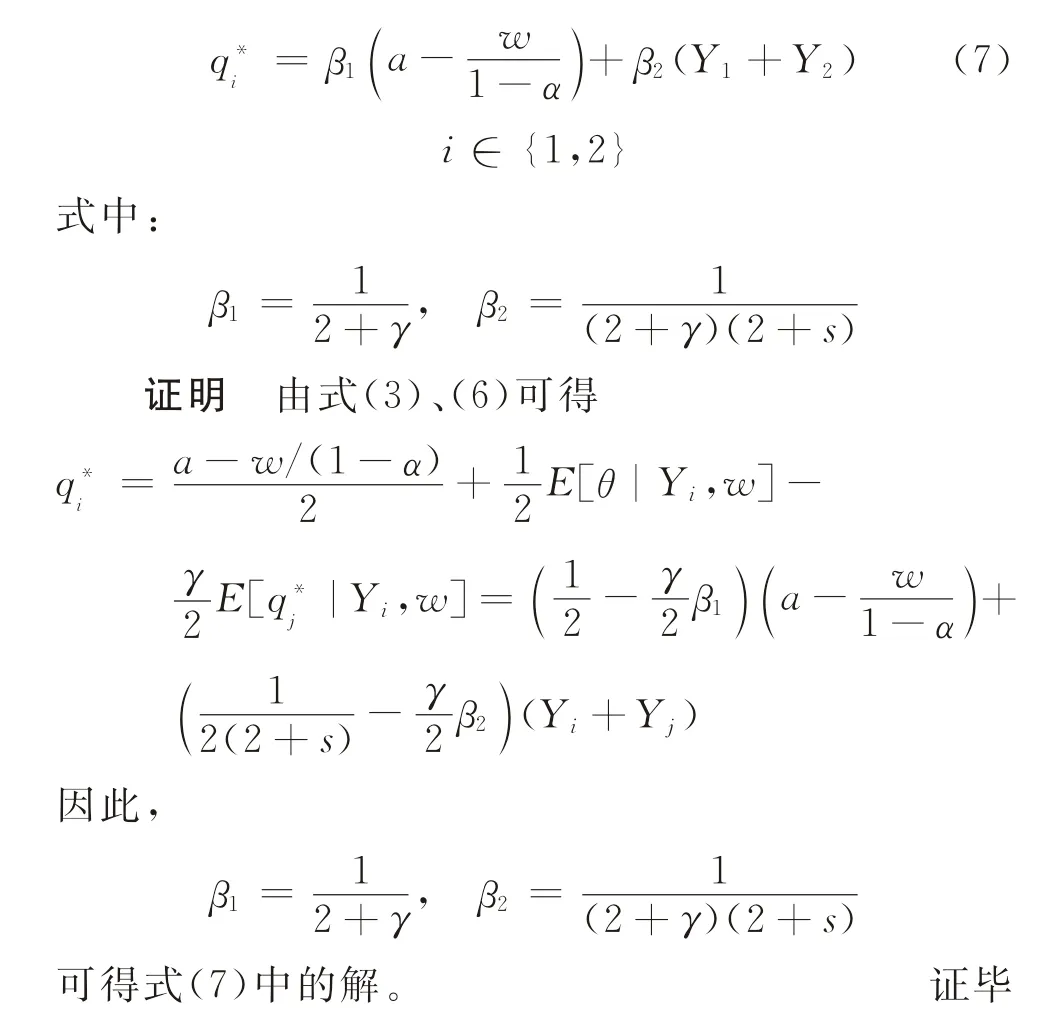

2.3 只有一個零售商共享需求信息

假設零售商i決定將私有需求信息共享給制造商,而零售商j不共享,即制造商能得知Y i卻不能得知Y j。然而,零售商j卻能夠通過w*推測Y i。因此,在這種情形下,需求信息Y i為3個成員所共知,體現在批發價以及兩個零售售商的訂貨決策中;而Y j仍然只為零售商j所擁有,只體現在零售商j的訂貨決策的中。引理3描述了此時兩個零售商不對稱的訂貨決策。

引理3零售商i共享需求信息給制造商,而零售商j不共享時,各零售商的銷售量均衡決策為:

由引理3可知,只有一個零售商共享信息時,整個系統的信息結構不對稱,共享信息的零售商i和制造商則只能擁有部分信息。零售商i的訂貨決策仍然分為兩部分,第1項為無信息因素影響下的確定性部分,第2部分為自己掌握的信息因素引發的不確定部分。而不共享信息的零售商j將會獲得系統所有的信息,其訂貨決策除了前面兩項以外,還包括共享而來的信息Y i的部分。

由引理1~3可知,在不同信息共享策略下,零售商的訂貨決策受到收益共享率α、批發價w和需求信息的影響,即得到定理1。

定理1在不同信息共享決策下,零售商的唯一訂貨量均衡決策為,q*=?(α,w)+,其中:

k=NN,SN,SS,表示兩個零售商均不信息共享、只有一個信息共享以及均信息共享的供應鏈場景;l=S,N,表示自身共享或不共享信息等4 種情況,則

定理1給出了收益共享契約下的零售商訂貨量決策。零售商訂貨量由兩部分組成:首先,體現出3種不同信息共享策略下各零售商不同決策的特征,表現為不同信息因子相關的不確定信息項;其次,與無收益共享下的零售商訂貨量決策相比較[11],訂貨量決策的批發價系數中多了1/(1-α)的收益共享系數,其中,0<α<1,體現了收益共享策略對訂貨量的影響,可以推斷出在銷售量一定情況下,有收益共享契約比無收益共享契約可獲得更低的批發價。

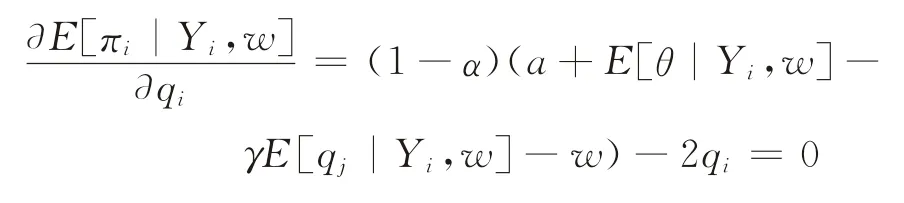

3 制造商批發價格決策

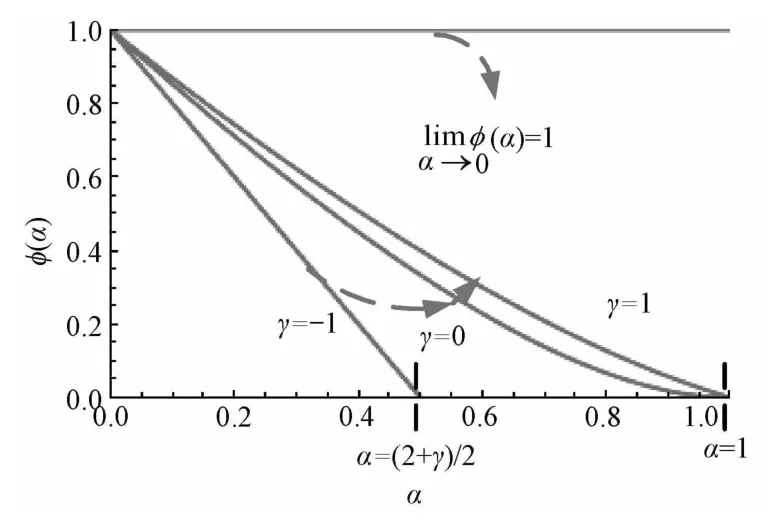

在批發價決策階段,制造商與各零售商間展開貝葉斯動態博弈,則制造商的條件期望收益為

其中,Y表示制造商能獲得的零售商需求信息的情況,包括分別對應零售商均信息共享、均不信息共享以及只有一個信息共享3種情況。

由于制造商條件期望收益是關于收益共享率、零售商銷售數量和信息共享決策的函數,故根據引理1~3分別討論不同信息共享決策,可以得出定理2。

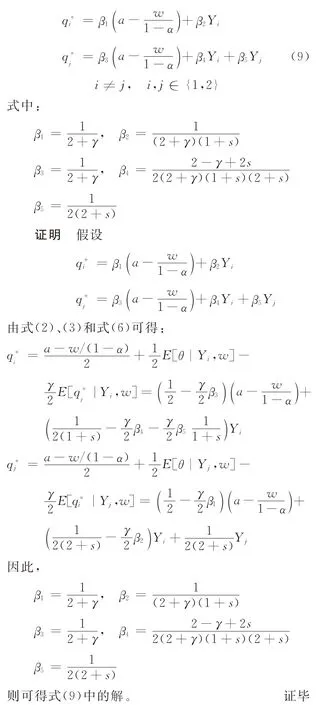

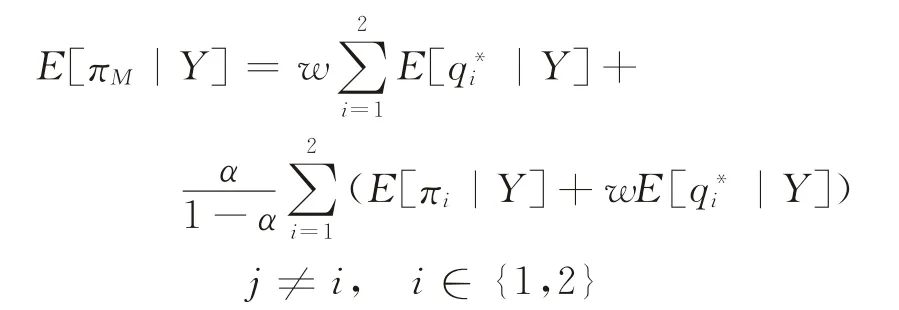

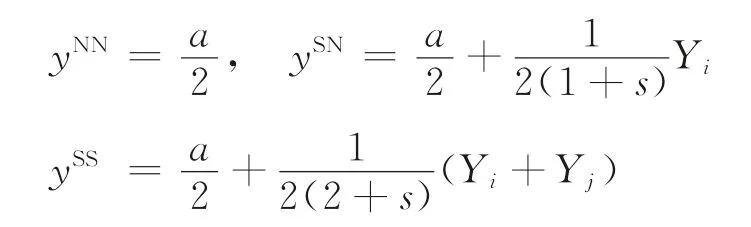

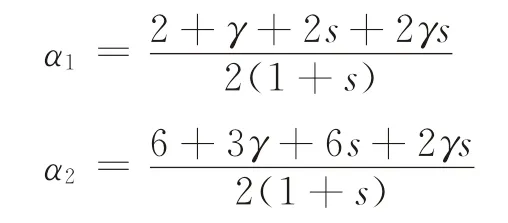

定理2在不同信息共享決策下,制造商的唯一均衡批發價決策為w*=φ(α)y k,其中,

k=NN,SN,SS,分別表示兩個零售商均不信息共享、只有一個信息共享以及均信息共享3種情況,則

在定理2中給出了有收益共享下的制造商批發價決策。制造商批發價由兩部分組成:首先,y k體現出3種不同信息共享策略的特征,在確定項a/2的基礎上分別增加了與不同信息因子相關的不確定信息項;其次,與無收益共享下的制造商批發價決策相比較[11],在原有批發價y k基礎上增加了系數φ(α),是由收益共享策略引發的變化,稱為批發價收益共享因子,引理4描述了收益共享因子對批發價的影響特征。

引理4收益共享協調下,制造商批發價的收益共享因子φ(α)具備如下特征:

(1)?φ(α)/?α<0在0<φ(α)<1區間內成立。

(2)0<φ(α)<1,當且僅當-1≤γ≤0且0<α<,或者0≤γ≤1且0<α<1時成立,其中=(2+γ)/2。

由引理4 可知,當產品互補且收益共享系數α∈或當產品互替且α∈(0,1)時,即如圖2所示,批發價會受到收益共享契約的負向作用,從而使下游零售商獲得比無收益共享下[11]更低的批發價。

圖2 收益共享率對批發價的收益共享因子的影響

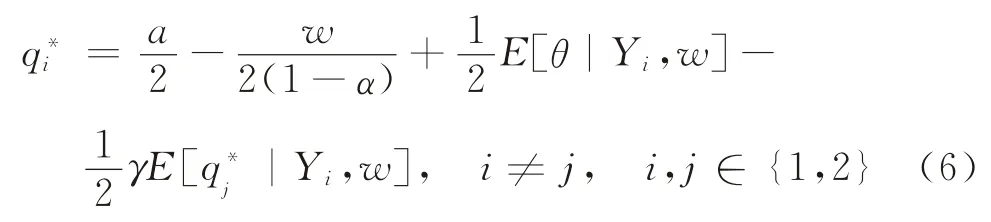

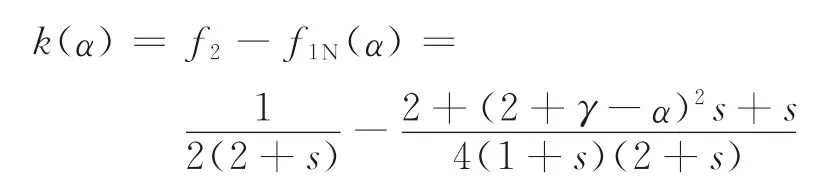

4 零售商的信息共享決策

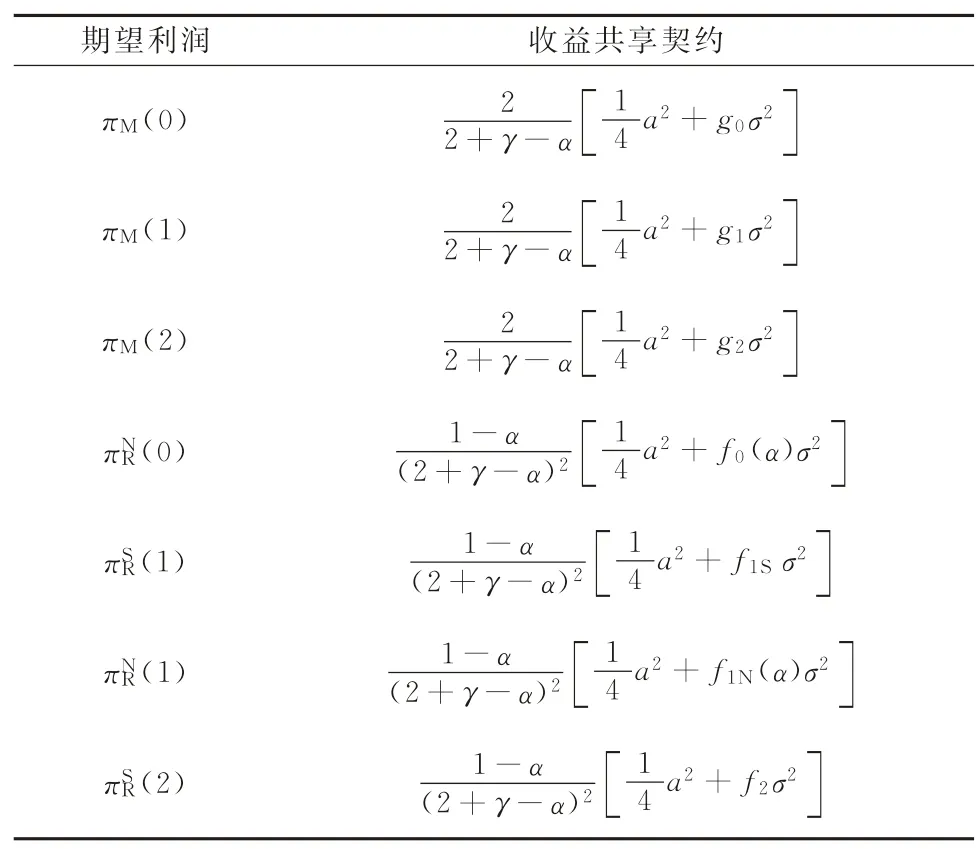

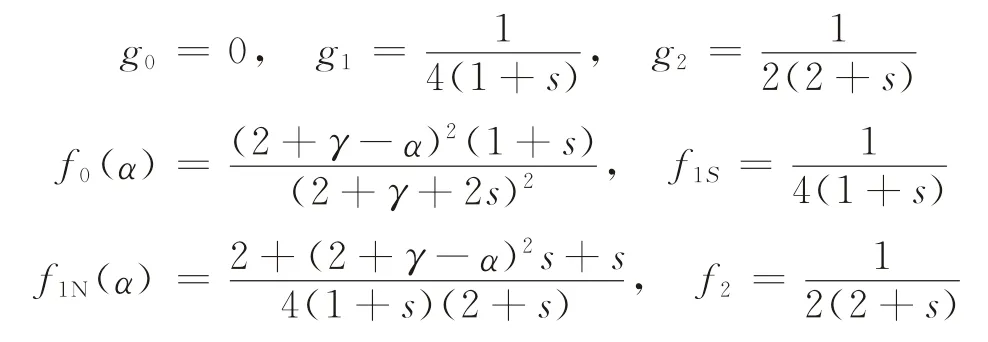

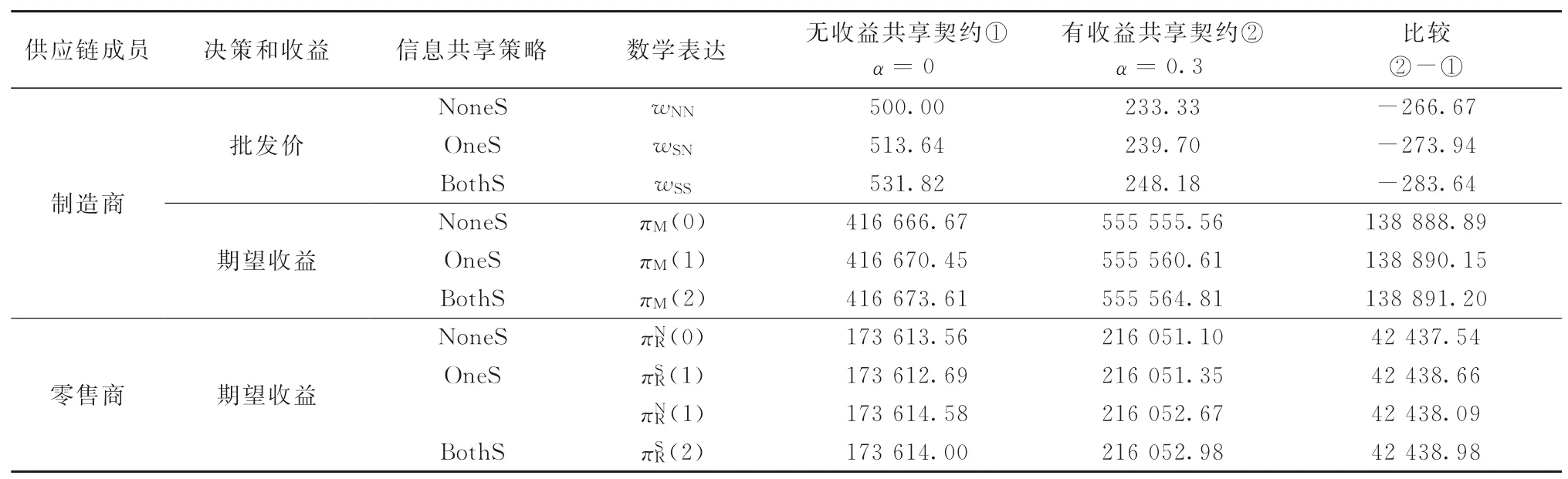

依據銷售周期內各參與者的均衡策略,可得各參與者在銷售周期開始之前的期望利潤。顯然,收益共享率α、信息共享策略以及需求信息預測三方面因素會通過影響均衡策略而改變各參與者的利潤。表1匯總了收益共享契約下,不同信息共享決策中的各參與者期望收益。

表1 收益共享契約下信息共享策略對供應鏈各參與者收益的影響

其中:

πM(k),k=0,1,2,表示有k個零售商共享信息的制造商收益,k=1,2,表示有k個零售商共享信息且自身信息共享的零售商收益,k=0,1,表示有k個零售商共享信息且自身不共享信息的零售商收益。由表1可以看出,收益共享率α通過影響各參與者收益來促進供應鏈中的信息共享。在收益共享契約下,不同信息共享決策所對應的制造商收益取決于(g0,g1,g2),而零售商收益取決于[f0(α),f1S,f1N(α),f2]。引理5描述了收益共享協調對各參與者收益的影響特征。

引理5收益共享協調下,供應鏈中各參與者收益的系數具備如下特征:

(1)g2>g1>g0。

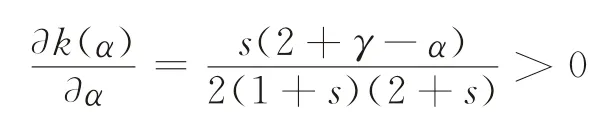

(2)f1S(α)>f0,當α(≤α<1,且-1≤γ≤0,且s≥0時成立,其中,

(3)f2>f1N(α),當1+γ≤α<1,且-1≤γ≤0,且s≥0時成立。

證明

(1)由式(4)可知,

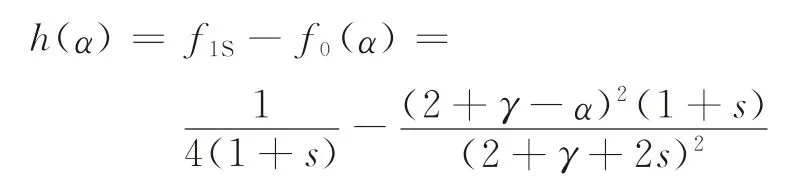

(2)令

易得,

即h(α)函數圖像單調遞增。令h(α)=0,求得:

其中,顯然,α2>1舍棄。由于-1≤γ≤1且s≥0,故求解0<α1<1,可得-1≤γ≤0且s≥0。此時,有h(α)>h(α1)=0,即可得f1S(α)>f0。 證畢

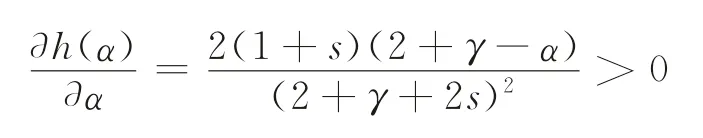

(3)同(2),令

易得,

即k(α)函數圖像單調遞增。令k(α)=0,求得z1=1+γ,z2=3+γ>1(舍棄)。同理,有-1≤γ≤1且s≥0,則求解0<α1<1,可得-1≤γ≤0且s≥0。此時,有k(α)>k(α1)=0,即f2>f1N(α)。 證畢

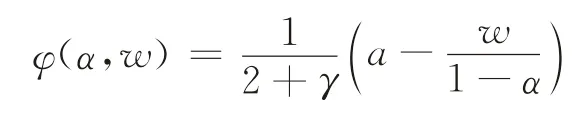

由引理5可知,在收益共享協調下,供應鏈中各參與者在不同信息共享策略下的期望收益,其中,顯然,制造商期望收益并不受到收益共享率α的影響,而零售商期望收益則受收益共享率α的影響,由此可得定理3。

定理3在收益共享協調下,由不同信息共享策略所引導的各參與者期望收益有如下性質:

(1)制造商期望收益為πM(2)>πM(1)>πM(0)。

在定理3中給出了收益共享協調下的供應鏈信息共享的均衡策略:與無收益共享情形[11]相比,盡可能多地獲取零售商需求信息同樣是制造商的占優策略。不同的是,當產品互補且收益共享率α∈時,零售商愿意向制造商共享私有需求信息意味著對方不共享信息時,零售商本身有動力共享信息從而提高收益則表示當對方已經共享信息,零售商可以進一步共享自身信息增加收益(同時也提高對方收益)。而在單純批發價條件下,零售商沒有任何動機愿意向制造共享信息。

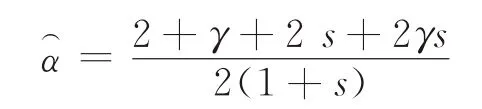

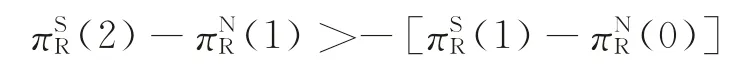

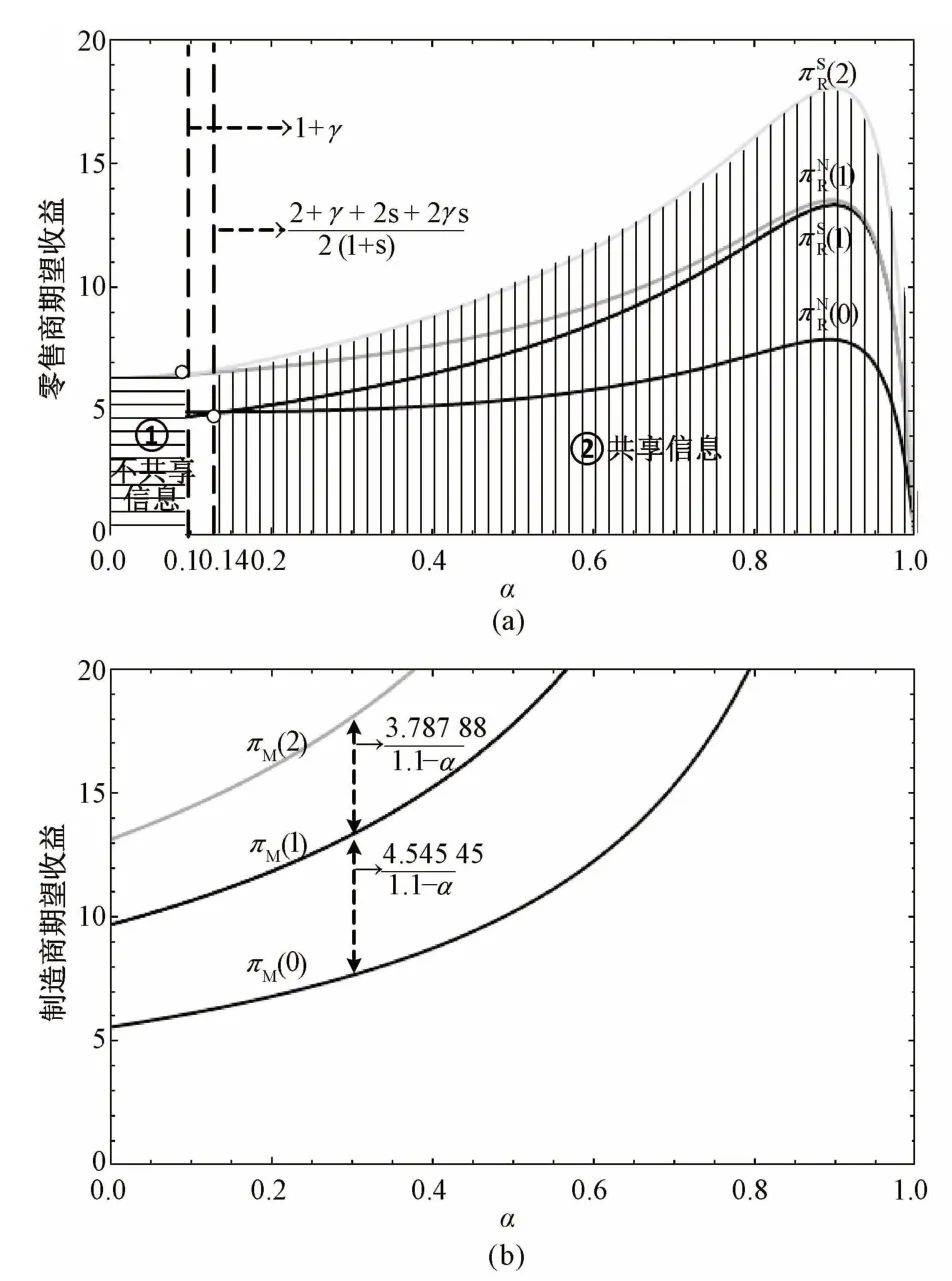

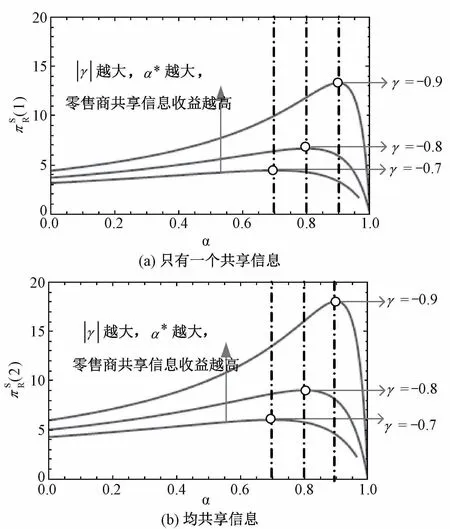

為了直觀地考察收益共享機制對信息共享策略的影響,令a=3.5,σ2=100,γ=-0.9,s=10,繪制在收益共享協調下的各參與者期望利潤關于α的曲線,如圖3所示。由圖3可見,對于零售商而言,在收益共享協調下的信息共享均衡策略有3 種情況:當0<α<1+γ時,無論對手零售商共享不共享信息,己方零售商出于自利性考慮都將選擇不共享信息,此時不共享信息是零售商的唯一均衡決策,即圖3(a)中①陰影區;當≤α<1時則相反,共享信息為零售商的唯一均衡決策即圖3(a)中②陰影區;而當α介于兩者之間時,則視情況而定,即當

時,進行信息共享,反之則不進行信息共享。而對于制造商而言,收益共享水平越高,期望收益越高,并且信息共享是唯一的均衡策略。

圖3 a=3.5,σ2=100,γ=-0.9,s=10 時,收益共享率對參與者績效的影響

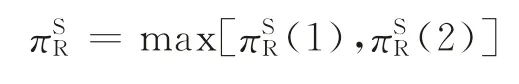

因此,收益共享機制在一定程度上可以促進供應鏈中需求信息共享。零售商可以在自身收益最大的前提下確定收益共享率,從而也促進了供應鏈中的信息共享。零售商的收益為

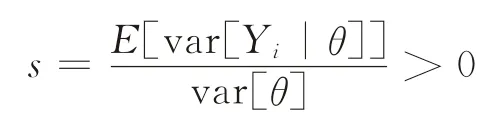

最優收益共享率的特征如定理4。

定理4無論對方是否共享信息,每個零售商都存在唯一最優收益共享率,其中,-1<γ<1。

證明

(2)由(1)得α=-γ,記作證畢

由定理4可知,在零售商共享信息時,產品互補效應會通過影響最優收益共享率α來影響零售商的最優期望收益。即零售商最優收益共享率等于產品互補系數,互補效應越大,零售商越愿意把銷售收入共享給制造商,從而獲得更優惠的批發價。在信息共享下使整個系統形成良性循環,達到帕累托最優。

如圖4所示,a=3.5,σ2=100,s=10時,零售商在不同信息共享決策下的收益曲線。由圖4 可見,不論對手是否共享信息,零售商的期望利潤均為關于收益共享率的單調凹函數,其峰值在收益共享率等于產品差異性γ時取得。

圖4 a=3.5,σ2=100,s=10時,互補效應對共享信息的零售商的最優收益共享率影響

5 算例分析

假設市場中存在一個制造商M與兩個進行水平數量競爭的零售商R1、R2,其中,零售商R1、R2向制造商M采購一定數量的同一種產品投放市場,該產品的差異性數量對產品價格的影響系數為γ=-0.8,其所面臨的市場確定需求a=1 000,潛在需求變動θ服從均值為0、方差σ2=100的正態分布,該潛在需求變動θ的無偏估計量Y1、Y2分別為零售商R1、R2的觀測信號,有

為此,計算無收益共享契約(α=0)和有收益共享契約(α=0.3)兩種情況下,不同信息共享策略的供應鏈各方成員的決策和收益如表2所示。由表2,當零售商與制造商進行收益共享時,在無信息共享策略下制造商給予零售商的最優批發價為233.33;而當零售商不與制造商進行收益共享時,最優批發價高達500.00,故有收益共享契約較之無收益共享契約,使得零售商可獲得的批發價格降低了266.67。同理,在只有一個零售商共享信息和兩個零售商均共享信息的策略下,實施收益共享契約使得制造商統一最優批發價分別減少了273.94 和283.64。恰如前所述,批發價會受到收益共享契約的負向作用,從而使下游零售商獲得比無收益共享契約下更低的批發價。因此,在做決策時,有必要將是否與制造商簽訂收益共享契約及其所造成的決策變化加以考慮。

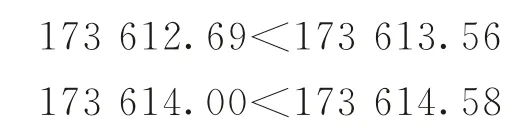

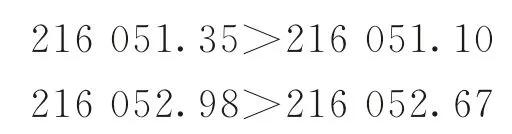

同時,一方面,實施收益共享契約能夠有效提高制造商和零售商的期望收益,例如在均不共享信息策略下,有收益共享較之無收益共享,制造商和零售商的期望收益分別增加了138 888.89 和42 437.54,使得整體供應鏈收益得到了帕累托改進;另一方面,在制造商期望收益中有:

因此,無論是否實施收益共享契約,共享信息都是有益于制造商的。而對于零售商而言,無收益共享情況下,

因此,無論對手零售商是否共享信息,零售商不共享信息都是最優選擇;而在有收益共享情況下,有:

因此,零售商有共享自身需求信息的意愿。正如定理3所述,與無收益共享情形相比,盡可能多地獲取零售商需求信息同樣是制造商的占優策略。不同的是,當產品互補且收益共享率α∈時,零售商愿意向制造商共享私有需求信息。

表2 收益共享契約對供應鏈各方成員的決策和收益的作用

綜上所述,收益共享契約通過分享零售商的銷售收入,在增加制造商期望收入前提的同時給予制造商提供更低批發價的意愿,使得零售商期望收益有所增加,從而提高零售商共享信息的動機。

6 結論

本文基于供應鏈中各個企業的自利性和理性博弈上,對供應鏈中收益共享契約對需求預測信息共享的激勵研究,考察了收益共享因素對信息共享行為和供應鏈績效的影響,并進一步研究了產品互補性對信息共享下的收益共享因子的作用。本文發現,制造商從自身利益出發,在收益共享契約協調下會策略性降低批發價格,以期起到激勵零售商進行信息共享,實現各參與者以及供應鏈整體效益提升的目的;而考慮到制造商該種行為,零售商會策略性地比較在收益共享契約約束下,不同信息交換選擇對于自身期望收益的影響。

當兩個零售商的產品替換性滿足一定條件時,無論對方零售商是否共享信息,零售商自己選擇共享信息都比選擇不共享信息有利可圖。而以往的研究表明,在無收益共享機制時,雖然制造商有獲得需求信息的愿望,而持有信息的零售商卻沒有動機共享信息。因此,當收益共享率滿足一定條件時,零售商和制造商在信息共享意愿上達成一致,使信息共享成為唯一納什均衡策略。

本文是關于供應鏈縱向信息共享激勵機制方面的研究,以二級供應鏈為對象,引入收益共享因子作為供應鏈結構的外生環境,假設所有成員均真實傳遞信息且風險中性的前提下,展開收益共享契約對信息共享策略的改進討論,尚存在許多后續研究待開展,主要體現在:①本文僅考慮涉及一個制造商和兩個零售商的二級供應鏈,且僅討論市場需求預測的信息因素。而在實際情形下,供應鏈結構復雜,信息包羅萬象,除市場預測信息外,還涉及庫存、產品質量等信息。因此,可進一步拓展研究多級供應鏈多重信息共享問題。②本文假設成員企業所傳遞的信息都是真實可靠的,然而,現實卻存在部分信息共享的情況,即上游企業獲得的共享信息需進行置信度的研究,即研究信息共享水平問題。③本文又假定風險中性,但是實際中,共享和不共享還面臨著多重風險的考驗,例如各種成本風險。這些都是值得進一步探討和深入研究的問題。