初中課標在國際文憑課程中學項目中的實踐初探

黃圓晴

國際學校歷史教育如何與國家課程接軌?筆者根據對國際文憑課程中學項目(以下簡稱“中學項目”)以及《義務教育歷史課程標準》(2011年版)(以下簡稱《課標》)的認識,以中學項目個體與社會學科組評估標準為核心,探討《課標》在IB中學項目中的實踐。

一、《課標》“評價建議”在中學項目的實踐

中學項目(Middle Years Programme )于1994年設立,2014年《中學項目:從原則到實踐》規定,中學項目是“一個連貫一致和綜合包容的課程框架”,“面向11-16歲的學生提供學術方面的挑戰,并培養他們的學習與生活技能”。[1]

該課程框架遵從“整體性學習”、“多元文化意識”和“交流”三大原則,培養學生具有“全面發展”、“胸襟開闊”和“善于交流”的品質。[2]學生年齡段相當于小學六年級至高中一年級,在九年制義務教育的框架下。IB中學項目需要參考和融合《課標》來設計教學和評估。因此,中學項目八大學科組之一的個體與社會學科組的歷史課程也應當結合《課標》進行設計。

《課標》在“評價建議”中認為:“評價的主要目的是全面了解學生學習歷史的過程和結果,激勵學生學習,促進學生的學業進步和全面發展,以及改善教師的教學和提高教學質量。”[3]中學項目評估的目的亦分為:

1.通過提供對學習過程的信息反饋來支持和鼓勵學生學習;

2.為教學過程提供信息,并加強和改進教學過程;

3.給學生提供機會,讓他們展示在學科之間對技能的轉移應用;

4.促進學生對學習持積極的態度;

5.通過支持學生在真實的全球背景中開展探究,促使他們對學科內容產生深刻理解;

6.促進對批判性思考技能和創造性思考技能的培養;

7.通過允許評估在不同的文化和語言背景中進行,反映中學項目的國際情懷;

8.通過把培養學生全面發展的原則包括到項目的模式之中,來支持項目整體化學習的性質。[4]

《課標》的評價建議與中學項目的評估目的都是為了幫助學生了解自身在學習上的特點、學習技能的使用情況,幫助教師思考以及改進教學過程。中學項目強調在全球背景下支持學生學習,鼓勵教師以項目式的學習模式培養學生的全面發展,這也符合《課標》中評價方式多樣性的提議,如歷史習作、歷史調查、歷史制作、紙筆測驗、教師觀察、學生的自評與互評等[5]。

二、《課標》評價目標在中學項目的實踐

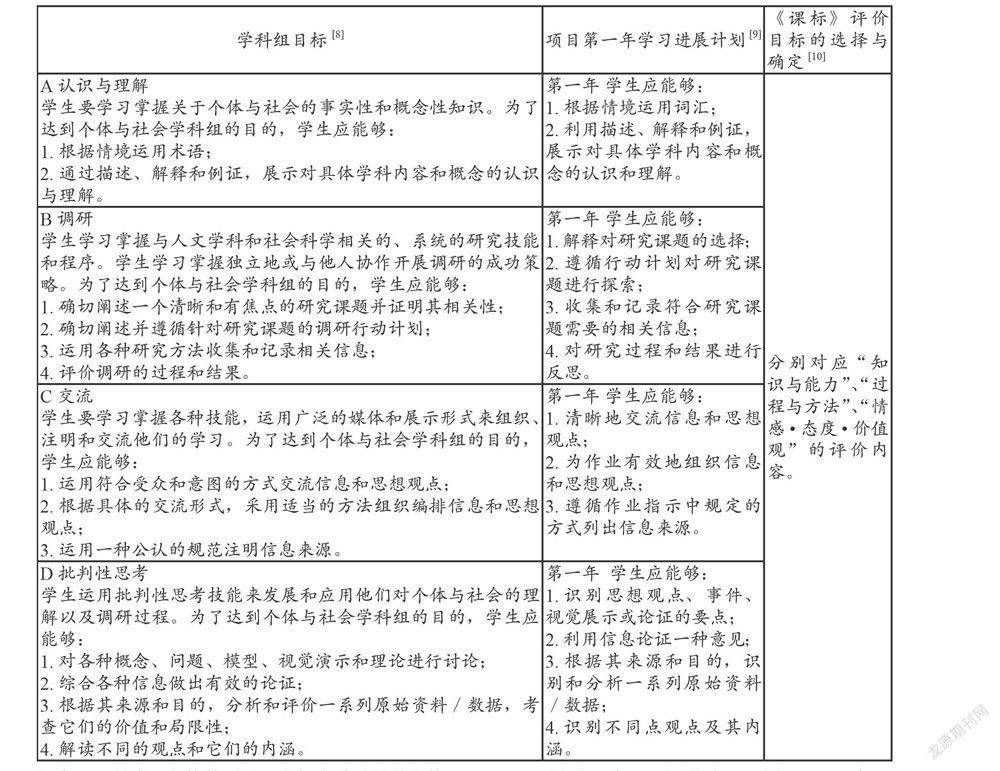

《課標》對學生歷史學習的評價,包括“知識與能力”、“過程與方法”、“情感·態度·價值觀”三個部分,是一個密切聯系、相互交融的有機整體。中學項目個體與社會學科組的目標亦涵蓋了知識的事實、概念、程序和元認知等范疇。[6]隨著年齡的增長,中學項目針對第一、三、五年[7]的學生制定了不同的評估標準。 限于篇幅,本文僅以第一年個體與社會學科組目標、項目學習進展計劃以及《課標》評價目標內容列表(見表一)。

《課標》與中學項目的評估目標都強調了“知識點”不是唯一考核的項目,也都注重引導學生的學習過程,而中學項目具體的目標設定則有助于教師設計相應活動以達到《課標》的要求。 A“認知與理解”與“知識與能力”相對應;B“調研”、C“交流”、D“批判性思考”與“過程與方法”對應;“情感·態度·價值觀”與中學項目學習進展計劃中的梯度設計對應。梯度設計引導不同年齡段的學生,符合成長階段認知變化的發展規律,是對《課標》評價目標的補充。

ABCD四項評估目標看似為四個獨立部分,實則是一個有機的循環。這個循環是通過ABCD四項評估目標在邏輯層面上扮演的不同角色,由“知識”與“處理知識的方法”形成。

A認知與理解,可以分成 A1認知、A2理解,分別代表“知識點本身”以及“對知識的應用”兩個部分。要從“知識點本身”轉化到“對知識的應用”,需要借助不同學習方法,這就是B調研、C交流、D批判性思考扮演的角色“處理知識的方法”。

B調研,調查、研究形成知識點背后的材料。 通過選題—制定調研行動計劃—收集和記錄相關信息—評價調研的過程和結果,引導學生獲取形成知識點背后的材料。調研能力是歷史學科學習中的第一步。

C交流,運用各種方式來組織、注明和交流學習。通過分享方式的選擇、組織能力的訓練以及學術規范的建立,引導學生發揮學習技能,通過分享鞏固所學以及他人的分享繼續學習。交流與分享幫助學生避免陷入“閉門造車”。

D批判性思考,反思對個體與社會的理解以及調研過程。通過討論、論證、反思材料的價值和局限性、解讀不同觀點及其內涵,教師引導學生思考材料本身的限制,理解并尊重不同觀點,從而幫助學生將“知識點本身”轉化到“對知識的應用”。

從A1出發,經過B、C、D的方法訓練,最終達到 A2,“對知識的應用”本身也是下一個新知識點的開始。用“方法”撬動“知識點”大門,進入“應用”的領域,在往復循環中,使中學項目真正成為“一個連貫一致和綜合包容的課程框架”;同時作為一個以學習方法為核心,帶動對知識的認知與理解的課程框架,也符合《課標》對“知識與能力”、“過程與方法”、 “情感態度與價值觀”的要求。

三、案例分析:《鴉片戰爭》

2017部編初中歷史教材第一單元第一課《鴉片戰爭》,講授了鴉片戰爭爆發的背景、過程以及影響,課程內容是講述林則徐虎門銷煙的故事、列舉中英《南京條約》的主要內容以及認識鴉片戰爭對中國近代社會的影響[11],教授難點在于如何讓同學們理解鴉片戰爭后的不平等條約對中國主權的侵害,當中涉及到的知識包括了18-19世紀世界發展的背景、清朝對外關系概況以及條約條款的內容等。目前,已公開的原始材料以及學界的研究成果都相當豐富,適合以中學項目評估標準引導學生認識本課并鍛煉學生的學術能力。筆者在教學中設計了“《鴉片戰爭》校本教材制作”的項目[12],評估標準為考察AB兩項。在“制作教材”的學習情境下,引導學生對本課進行學習和理解:

1.概覽部編教材內容并引導學生選擇探究問題

帶領學生對教材內容進行概覽,同時設計三個探究問題:鴉片戰爭的起因、鴉片戰爭的過程及失敗的原因、鴉片戰爭的后續影響。每個問題下設5-6個主題,每位同學根據興趣選擇自己想要探究的主題。[13]本項主要引導學生學習、掌握A1項對知識基本的“認知”。

2.公布本次評估標準并引導學生理解評估標準

教師公布本次評估標準,引導學生理解標準并鼓勵學生在研究過程與評估標準進行對照。建議制作核對表,幫助學生自查作業是否達到評估標準的要求。

3.推薦參考資料并引導學生使用中國知網等數據庫搜索學術文章

引導學生進行細項主題的研究后,可推薦參考資料并引導學生使用中國知網等數據庫收集和整理學術文章。可制作研究資料記錄模版、行動計劃與反思模版,指導學生記錄、整理學術觀點、制定計劃時間表,并在完成每個計劃的同時記錄自己的想法,更好地總結研究經驗。本項主要引導學生學習、掌握B項——對材料調研的方法與能力。

4.學生報告以及教師反饋

基于以上研究,學生需上臺報告自己的研究成果,同時按照學術慣例注明參考資料來源。學生在得到教師反饋后需對研究報告進行修訂,同時根據研究主題分別加入探究問題小組(三個)進行分享。小組成員分享后,需要歸納、總結,形成報告和新的成果。本項主要引導學生學習、掌握A2項——對知識形成新的“理解”。

5. 教師對小組成果再次反饋

教師收到小組成果后需再次反饋,這是檢驗學生課堂表現的方式之一,也是學生學期成績水平的組成部分。本項主要是教師引導學生對本項目學習的全面反思。

進行這樣的項目式學習,盡管耗費的課時比一般課程多,但學生鍛煉了評估標準要求的能力,師生之間的互動亦相對較多。其利弊得失,需要根據各校計劃自行取舍。

【注釋】

[1][2][4][5][10]國際文憑組織編:《中學項目:從原則到實踐》,日內瓦:國際文憑組織,2014年,第4、5、80、40、39-40頁。

[3][11]中華人民共和國教育部制定:《義務教育歷史課程標準》,北京:北京師范大學出版社,2012年,第38、18頁。

[6][8][9]國際文憑組織編:《個體與社會學科組指南》,日內瓦:國際文憑組織,2014年,第8、8-9、10-11頁。

[7]項目的第一年對應的學段是六七年級。

[12] 還包括了同組的雷瑤老師、李虹瑾老師和王學斌老師,在此一并致謝。

[13] 筆者執教的學校采用小班制,每班15人左右。