山水間的村校,田野里的芬芳

本刊記者 /

三千里長白層巒疊嶂,云霧深處成片野雛菊迎風盛開。鴨綠江的一曲支流自山脈間蜿蜒而過,這便是蒲石河。順蒲石河而下,便是我們此行的目的地——遼寧丹東寬甸滿族自治縣楊木川鎮。蒲石河畔,小鎮炊煙中,一幅楊木川鄉村教師的群像,走進了我們的視野。

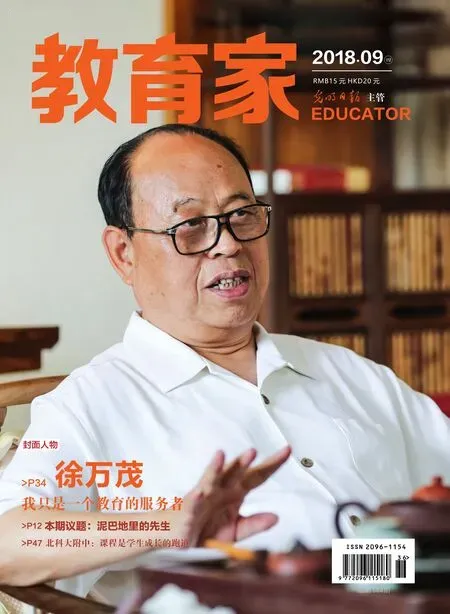

許成武:“這個村子雖然小,但這就是我的世界。”——老教書匠的初心與匠心

在這片土地上,許成武教書已經31年了。

1987年,從原丹東師范院校畢業,20歲的許成武就回到了家鄉蒲石河畔的金坑小學當班主任,這一干就是31年。31年來,許成武一直堅守在金坑村教學點。地處寬甸滿族自治縣的金坑村小,僅有20余名學生,每個年級一個班,班上幾乎都是滿族孩子。面對這群基本由留守兒童、低保戶組成的學生隊伍,許成武深知,除了給予學習上的輔導,更多需在精神上、生活上提供關心與照顧。在這里,許成武既是孩子們的“包班老師”,又是“漢族阿爸”。他手執教鞭能上課,拿起勺子能做飯,握起剪刀能裁縫,打開藥箱能治病。“三十年前我們這個小山村是真的窮啊!交不起學費的情況也很多。”每當有孩子交不起學費、書費,家長不讓孩子上學,許成武就為學生墊付學費,有時連買米買菜的錢都墊了進去。“雖然我那時工資也很少,但真的不想看到孩子因為交不上學費尷尬無助的表情,更不想他們因為家里窮而自卑,影響學習。”

許成武早些年帶的班里,有一個孩子的父母雙雙殘疾,家里兄弟三人經常饑一頓飽一頓。“發現班上這個孩子每天都遲到,后來一家訪才知道,他每天都要早早起來,把別人家里的牛放飽后才能小跑著趕到學校上學。”了解到情況的許成武心酸得很,于是每天都讓母親給自己多帶一些午飯,有時是玉米面餅子,有時是一兩個雞鴨蛋,到了午飯點就送給孩子補充點營養。

剛參加工作的八九十年代,村里輟學現象特別嚴重。于是,利用課余時間去每個學生家里家訪,就成了他31年來堅持的功課。夏日,跋山涉水;冬季,踩冰踏雪。山路崎嶇,有時再碰上碎石滑坡,家訪路途漫長而艱辛,十幾里山路來回是家常便飯。有時遇到不支持孩子學習的家長,甚至要面對被嘲諷的窘境。“有家長會直接當面問,‘許老師,你一個月掙多少錢呀?’”許成武笑著回憶曾經被某位家長詰問的情形。當時許成武的月薪只有一百多元,他如實告之,這位家長面帶不屑地說:“昨晚我抓了一宿魚,少說也能賣二百塊。你念那么多書有什么用,能養得了家嗎?”

“聽到這種話心里也難受呀,但更怕人家長真的不讓孩子上學了,還是得勸呀,為了孩子嘛。軟磨硬泡到最后,家長也不好意思了,同意讓孩子復學。”說到這,許成武面上浮起遙遠的笑意,似是依然沉浸在那夜家訪成功歸來的喜悅里。

“那條山路我已經走了31年了”

東北的農村學校,最難熬的是冬天。每到秋末冬初,楊木川鎮的村小教師都要自己動手,提前用土磚頭砌好爐子,碰上家長們不能及時把供暖的木柴送到學校,老師們還得到十幾公里外的深山里撿大柴。

◎許成武與金坑村小學2007屆學生的合影

“每年我都要背好幾次柴,那條山路我已經走了31年了。”許成武告訴記者,前些年有時他會帶孩子一起去撿柴,但孩子們年齡小、體力有限,所以他都是自己往山下學校背大柴。“從我們這兒到我們撿大柴的那個點兒,要走十幾里的山路,十二三個小時,才能回到家。我必須早點出發。”常常是凌晨五六點,伴著熹微晨光,許成武便動身了,而歸來往往是踏著朦朧月色。連續撿上幾天大柴,手上、腳上都磨出了水泡,衣角也刮破了,但看到學校雜庫間成堆的勞動成果,許成武的興奮之情也溢于言表,總算不用為冬季取暖柴發愁了。

可是,由于校舍簡陋,屋頂的天棚有裂縫,盡管室內生著火爐,可是冷風照樣從屋頂上漏進來,室內冷颼颼的,有的學生手都凍裂了。村里財政吃緊,修繕申請上報了也一直遙遙無期。無奈之下,許成武領著學生上山去摟落地的松針。回校之后把房頂的瓦揭開,他自己側身鉆進天棚頂,里面黑乎乎的,一不小心頭就會撞到木架上。許成武先把松針鋪在天棚頂上,再把裂縫堵上,把松針踩實,才從洞口鉆出去。“我一出來,孩子們就笑得不成樣子,原來是笑我滾了一身灰,成了‘黑人’”。許成武說著嘴角也忍不住笑意。

寬甸的冬天,最冷能到零下二三十度。隨著天氣越來越冷,學校的自來水也凍了,許成武便主動承擔起為師生們挑水的任務。刺骨寒風中,他每天往返幾里路去附近村民挖的水井中挑水,每年都要挑到五一之前。

“這個村子雖然小,但這就是我的世界”

從站上講臺的第一天到如今,許成武初心不改,癡心難忘。“這個村子雖然小,但這就是我的世界。守著村子,教著孩子,心靜,就很快樂。”

無論嚴寒酷暑,還是風霜雨雪,他都天天堅持六點半前到校,守候著孩子們的到來。金坑村依山環水,河北岸的學生每天都要經過一條木板橋上下學。有一年的春末夏初,連續下了幾天大雨,孩子們按照許老師平時的要求,風雨無阻按時上學。雨下到第三天,山間溪流暴漲,許成武和老校長當機立斷,決定放學后要頂著風雨護送學生過橋。“當把最后一個孩子背過橋頭,我轉身走了不到二十米,就只聽身后‘轟’的一聲,山間上游涌來的一股巨浪,轉瞬間就沖垮了木板橋。”許成武說起這驚魂一刻,猶自暗捏了一把汗。而更多的艱險,卻是發生在每年冬去春來河冰將融之際,護送學生們上學的路上。一到開春,許成武每天都必須在六點半之前趕到河北岸。待學生到齊后,他在前面蹚路,學生從后面遠遠地跟著。由于春季冰層酥,看起來冰很厚,卻很可能一腳踩下去,掉進河里。一遇到看上去不夠硬實的冰面,許成武就立刻趴在冰面上,用石塊敲打冰層,確認是否能承受一個人的重量,然后再一小步一小步艱難推進。窄窄的二三十米的河床,至少要半小時才能安全渡過;而一到下午放學,由于白天溫度升高,冰層更脆了,放學的渡河之路也就更艱難了。

許成武視學校為家,視學生為己出,平時學校壞了個水龍頭、燈泡,也是他親力親為去修補。校長房若明說,在許老師身上,看到了匠人精神。

三十年來功與苦,身上多少傷和痛。采訪中記者了解到,許成武本來早應按政策享受小學副高級職稱待遇,卻因種種原因始終未被評聘。而在許成武看來,人其實不需要太多東西,只要內心寧靜,情感真誠。

蔣潔:“辛苦總會過去,而知識和美麗會留下來!”——80后女教師的人生轉變

相比電影《一個都不能少》中全校26名學生的情景,土城子小學全校只有兩個年級,加上學前班,學生僅有16名,一年級教室甚至僅有4名學生上課。類似的情況,還出現在楊木川鎮許多偏遠村落的教學點中。

生源一年不如一年,許多老師卻依舊堅守,一待數十年;更有很多年輕的80、90后,在人生最美好的年華,接過了前輩的接力棒,以校為家,成了一名“留守教師”。

今年是蔣潔在土城子村小工作的第三個年頭,時間雖不長,但感觸卻很深。“要去農村工作,一定的心理準備還是有的。但當學校真正出現在眼前時,現實還是超越了我的想象。”蔣潔告訴記者,學校外墻雖然翻新過,但教室陳設卻堪稱原始。一面黑板,幾盒粉筆,一方講臺,四五張桌椅,僅此而已。唯有一臺社會愛心人士捐贈的二手電腦,已是校內最豪華的教具。沒有投影儀,想要給孩子們放些影音教案,只能是老師孩子們圍成一小圈湊在屏幕前。廁所是旱廁,夏天蟲蠅聚會,冬天四處漏風。

對于曾經的都市女孩蔣潔來說,適應村小的生活環境不啻為一種挑戰。“剛上班的時候,我和另一位年輕的同事同住在村里。冬天取暖需要燒炕,我負責搬運柴火,她負責燒火。后來她調走,就剩我一人住在那兒。”蔣潔說,同事在臨走前,特意教她怎樣燒火,先用紙把枝柴點著,放幾根細木棒,等木棒著得差不多了,最后放粗的大柴。“可這看似簡單的幾步,在她走后我第一次自己燒火時,卻用了大半堆廢紙、折騰了快兩個小時才把火燒旺。”過程中的尷尬,成功后的喜悅,至今令蔣潔記憶猶新。

在村小工作的這兩年,蔣潔聽到最多的話就是:“你家是城里的,那你在我們這兒上班,辛苦了呀!”“其實還好,有領導、同事、房東一家的關心,有孩子們的陪伴、家長們的支持,我一點都不孤單。”在蔣潔看來,夏天的扔沙包,冬天的打雪仗,每一節課上師生們的認真投入,都是她和孩子們的美好時光。“我們班的孩子們都很喜歡畫畫,所以我每天都會安排一定的時間讓孩子們自由創作。”蔣潔說,令她沒想到的是,每次畫畫前,孩子們首先問的是:“老師,你最喜歡什么?”多么溫暖的一個問句!所以這些年蔣潔也有一個習慣,就是把學生們畫好的每一幅作品都認真保存起來。

◎蔣潔在給孩子們上課

在蔣潔眼中,比起自己作為老師的堅守,反而是這群堅強的孩子更加讓人感動。她告訴記者,現在條件還好了一些,還有食堂小灶臺能熱飯;早兩年沒有修廚房,春秋天教室也不生火取暖,孩子們中午只能吃從家帶來的冷菜冷飯,或者去村里小賣店買點零食。“但從來沒有一個學生因為條件艱苦而打退堂鼓。看到他們的堅持,我們作為老師的又有什么可抱怨呢?”

“辛苦總會過去,而知識會留下來。”蔣潔說,這是她在一本書中看到的一句話,而她更是加了一個詞,“美麗”。她把這句話寫在黑板的最上面,以此來鼓勵自己和孩子們。

劉鑫:“陪伴,是我對老師最真的理解。”——90后女教師的執著

◎劉鑫給2018年新入學的孩子們講課

早上5點多,楊木川鎮白鷺小學的老師劉鑫已在洗漱,準備出門。她要搭乘最早一班的大巴從丹東市內趕到寬甸楊木川鎮上,再轉乘半個多小時的車抵達白鷺村上的白鷺小學。

“單程就得一個半小時。都是盤山道,剛開頭暈車得厲害,這些還好,關鍵是那個‘險’吃不消。一到冬天,路上有積雪,一剎車車都打滑!”劉鑫和記者說起自己每天上下班時的情形。“起初就蒙了,每天就這么上下班呀。肯定會泄氣,也打過退堂鼓。但我自己的初心就是當老師,每當看到孩子們真切的眼神,加上家人也鼓勵我堅持下去……這幾年也就過來了。”

剛一開學,劉鑫就收到了一個教師節“大禮包”:她被評為“寬甸滿族自治縣優秀教師”。這也讓她的干勁兒更足了。劉鑫的第一個“教師節”就是在白鷺小學度過的,讓她至今難忘。“那天,我剛一進教室,孩子們突然從桌子底下、凳子后面一下子全出來了,嚷著‘老師,節日快樂!’我當時眼淚瞬間就下來了,他們沒有鮮花,沒有禮物,但這些孩子淳樸的節日祝福,把我最初畏遠的心結一下子打開了,這個‘教師節’真的太難忘了!”劉鑫眼睛閃著光。

90后的劉鑫,性格開朗,善于動腦筋,很快她就和學生、家長們打成了一片。村里家長普遍文化程度不高,很多孩子還是留守兒童,“在學校我可以分分鐘陪著孩子輔導,可放學后,回了市里,孩子們要怎么辦?誰陪著他們監督學習呢?”為此劉鑫第一時間和家長建立了微信群,時刻關注學生們的動向。而在寒暑假或小長假,她還開創了“視頻教學”,通過利用節假日時間與學生視頻連線,輔導學生查漏補缺,在學生中反響相當好,孩子們像在課堂上一樣積極發言,也得到了家長們的積極支持。“像今年元旦,剛一上學就突然安排了一次考試,要照以往,學生們心都還沒收回來,成績一般都不會很理想。但我在元旦時的‘視頻教學’卻起了作用,我們班考得特別好!”劉鑫開心地說。在她看來,微信群也好,視頻教學也罷,都只是能更長久陪伴孩子們的一種形式。

白鷺小學的土操場,一遇雨雪天氣便十分泥濘,每逢開春積雪融化,整個操場更如沼澤般寸步難行。劉鑫就領著孩子們挑選大塊兒的石頭,在操場搭成一條“石橋”。踏著這條“橋”,孩子們才能走完求學路的“最后一百米”。冬日里,劉鑫更是早早地為孩子們生起教室里的火爐,讓孩子們到達教室后就能立刻取暖,專心地上好每一堂課。“遇到爐子不好燒的時候,教室里全是煙,沒辦法待人,我和孩子們只好到室外去運動運動,就當上體育課了。雖然寒冷,但是我們陪伴著彼此。” 正如她自己所說,“陪伴,是我對‘老師’最真的理解”。

白鷺村因村中山林棲息著成百上千只的白鷺和蒼鷺而得名。每年開春,群鷺從南方競翔而來,似漫天飛雪。“一行白鷺上青天”,春天里,劉鑫常愛領著孩子們吟誦這句詩,詩中的白鷺飛去,而今年夏天,劉鑫也送走了她帶的第三批孩子。“白鷺的軌跡,更高,更遠,更久,孩子們也要這樣才好。”劉鑫抬眼望向山外的天,帶著堅毅與期盼。

白鷺、金坑、土城子…蒲石河兩岸還有二十余處這樣的鄉村教學點。沿江一路走來,我們接觸的鄉村教師中,沒有誰認為自己“做了什么了不起的事”。那在他們的教育生涯中,沒有大起大落,也沒有驚天動地,就像蒲石河畔頑強生長的野雛菊,執著、靜默、奉獻。但,正是這份堅守,更值得我們尊重;正是這份平凡,更讓人觸動心弦。所謂匠人精神,就是一生只做一件事,并做到極致。站在三尺講臺前,面對身前的清寂與身后的堅守,這是無數鄉村教師的縮影。與一雙雙渴望知識的眼睛相伴,他們是山旮旯里的“守望者”。在祖國的遼東邊陲,正是千千萬萬個“許成武”“劉鑫”們,支撐起了基層教育,給大山里的孩子撐起了一片希望的天空。

致敬!最可愛的匠人!