我國城市通勤出行的影響因素研究

——基于50個大中城市的再檢驗

劉清春,李海霞,馬交國

(1.山東財經大學a.經濟學院;b.經濟研究院, 濟南 250014;2.濟南市城市規劃局 編制研究中心,濟南250099)

一、引言

近年來,我國城鎮化進程的加快,帶來了城市人口的聚集、城市規模的擴大和城市空間結構的重塑。同時,經濟的快速增長帶來了汽車保有量的顯著提升,截至2016年底,我國汽車保有量達1.94億輛,居世界第二位。在城市化和出行機動化的雙重驅動下,城市居民出行行為發生了顯著變化,就通勤而言,表現為城市居民通勤時間和通勤距離的雙重延長,并產生交通擁堵、碳排放和污染物增多等次生效應,導致城市可持續發展面臨經濟效益與環境成本的平衡和優化問題。盡管我國一些城市也制定了交通政策如控制車輛購買與使用、擴展道路、增設公交線路等來緩解交通出行問題,但效果欠佳。在此背景下,分析我國城市通勤出行的基本特征,探尋主要影響要素,已成為城市地理學和交通地理學研究的熱點問題。

關于城市通勤出行的研究,國外學者主要圍繞通勤距離、通勤時間和通勤模式等特征進行分析,并從城市形態給予機理解釋,城市形態是土地利用在空間的表征,是導致居民出行行為改變的重要原因,主要涉及密度、規模、空間結構和土地利用多樣性等要素,在實踐中西方發達國家主張采用各種土地利用和交通政策來抑制蔓延式發展產生的負面效應。其中,密度是影響居民出行的重要要素,反映了城市的空間緊湊程度和土地利用強度,常以人口密度來表征,城市密度越大,各種活動所發生的區位越臨近,出行距離和時間會越短。Newman 和 Kenworthy、Ewing 和 Cervero以美國城市實證分析了密度與通勤距離之間的關系,發現密度越高的地區,通勤距離越短。但是過高的城市密度可能會帶來人流、車流的過度集中,引起交通擁堵,帶來通勤時間的增加。城市規模反映了經濟社會活動的空間范圍,常以人口數量或建成區面積來表示。多數研究認為,城市規模越大,城市經濟活動范圍也會擴大,個體通勤距離和時間也會變大,如Veneri基于80個意大利都市區展開研究,發現城市規模與通勤出行時間有顯著正相關性。Coevering和Schwanen基于歐美地區的31個大城市,分析了城市形態對出行方式的影響,發現人口規模與總體通勤距離和通勤時間均正相關。Cameron等分析了美國都市區的經濟發展水平、密度、人口和就業規模等要素對居民出行的影響,發現駕車通勤距離的增加主要源于人口規模和私家車數量的上升。Lee研究了美國大都市1990年到2000年通勤時間增加的原因,發現人口規模對通勤時間具有顯著正效應,而家庭汽車平均擁有量與通勤時間無關。但隨著新城市主義理論的發展,一些學者也開始關注了城市空間結構、土地利用方式對城市交通出行的影響。城市的中心性反映了城市的空間結構形態,但其與居民出行的關系也無一致性結論。一些研究指出,多中心城市帶來了總體通勤距離和時間的縮短,但Yang等以美國50個大都市區為例,發現在高密度的多中心城市,居民通勤距離反而會變長。土地利用的多樣性反映了城市土地利用的混合程度,單一的土地利用方式會形成大量通勤交通流,導致過長的通勤時間、交通擁堵以及職住不平衡等多種問題,而混合的土地利用方式增加了居民活動的可達性,從而帶來居民通勤距離的縮小,但Giuliano和Small認為提高土地利用的混合度對居民通勤距離產生的影響是很小的[1-11]。

除此之外,城市的社會經濟屬性、公共交通服務水平也是影響居民出行的重要因素。如Gordon[12]對美國大型城市進行實證檢驗,結果顯示家庭收入水平與駕車通勤時間和公共交通通勤時間均呈負相關關系。Coevering和Schwanen[7]研究發現每千人擁有汽車數量與總體通勤時間負相關,人均GDP的提高能縮短公共交通總體通勤距離。Duranton 和Turner[13]以美國城市展開研究,發現道路或公共交通的改善并不能緩解交通擁堵。

國內學者對于城市交通出行的研究起步較晚,且以單個城市的微觀研究居多,結論不具普適性。由于交通出行數據難以獲取,基于中國宏觀城市層面的交通出行研究相對薄弱,多數研究認為城市規模是城市通勤距離和通勤時間的決定因素[14-17],規模較大的城市擁有更長的通勤距離和時間。同國外研究一樣,由于研究選取的樣本、選取的時間、研究方法及變量不同,對諸多結論如土地利用多樣性、城市空間結構形態等要素的作用也有爭議[14]。隨著我國城市化進程的加快,大城市通勤出行呈現怎樣的特征,其主要的影響因素又是什么,亟需進一步的研究和檢驗。

因此,本文基于2015年我國50個大中城市通勤出行數據(包括京、上海、天津、廣州、蘇州、佛山、南京、重慶、大連、深圳、武漢、成都、東莞、中山、無錫、貴陽、珠海、西安、青島、石家莊、寧波、沈陽、濟南、廈門、杭州、秦皇島、昆明、長春、溫州、哈爾濱、長沙、鄭州、合肥、南昌、煙臺、福州、蘭州、徐州、唐山、太原、烏魯木齊、吉林、南寧、呼和浩特、海口、桂林、洛陽、銀川、西寧和汕頭),在分析城市通勤出行特征的基礎上,分析城市形態、城市經濟社會屬性和公共交通設施服務水平等相關指標對通勤出行的作用效果與機制,為制定基于宏觀城市層面的交通政策,提供理論依據和實證參考。

二、城市通勤出行的特征分析

(一)城市通勤出行的總體特征

城市的總體通勤距離和通勤時間平均值分別為11.3 km和38.2 min,有74%的城市通勤距離超過10km,有68%的城市通勤時間超過了30min,其中總體通勤距離和時間最長的城市均為北京(19.2km和52min),總體通勤距離和時間最短的城市均為汕頭(6.2km和22min)。對比不同通勤方式,發現公交出行的平均距離(12.98km)和平均時間(39.82min)均高于駕車出行的平均距離(10.6km)和平均時間(27.48min)。總體通勤的平均距離和平均時間的變異系數(標準差/平均值)分別為0.23和0.21,二者相比,通勤時間變化更趨于穩定,這是因為時間對個體通勤的約束力更大。

作總體、公交和駕車通勤距離和時間的核密度曲線發現,三者通勤距離的分布類似且相對集中,波峰大致出現在10~14km的范圍內,而通勤時間的分布差異較大,總體通勤時間波峰集中于27~30 min,而駕車通勤時間波峰相對較短,位于24~27 min,公交通勤的兩個波峰分別在35~39 min和41~44 min。

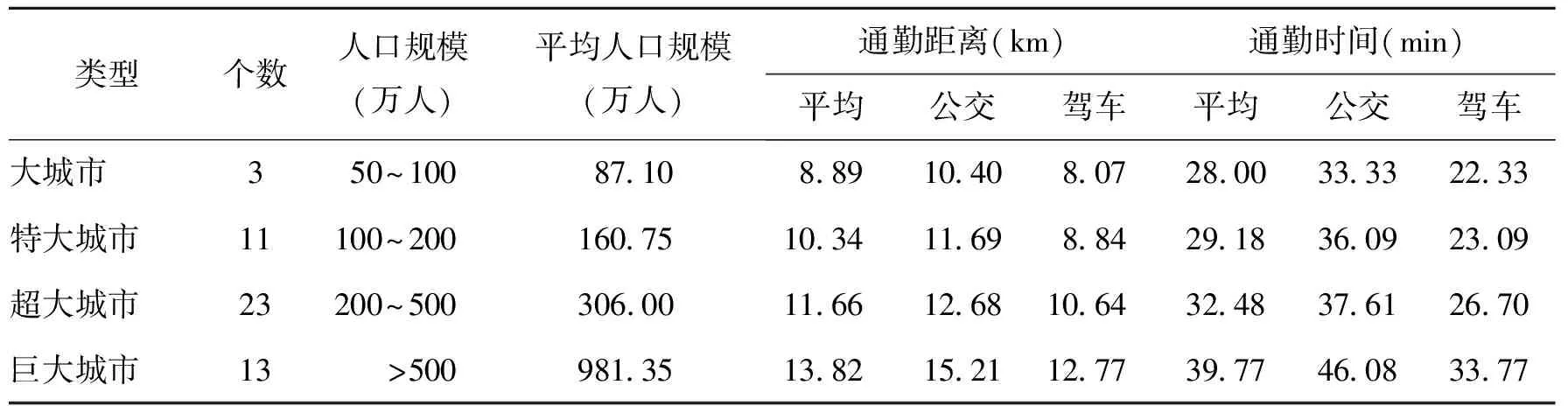

(二)不同城市規模下的通勤出行特征

按人口規模將50個城市劃分為4種規模類型(表1),發現城市規模越大,總體通勤距離和總體通勤時間越長,并且巨大城市的總體通勤距離和通勤時間約為大城市的1.5倍。與孫斌棟2008年的研究結果[15]相比,發現大城市、巨大城市的總體通勤距離分別增加了6.55km、8.91km,而大城市、特大城市、超大城市和巨大城市的總體通勤時間分別延長了9.55、4.83、6.61和9.99min。對比不同通勤方式,發現隨著城市規模的擴大,駕車通勤和公交通勤的距離和時間也在增加。

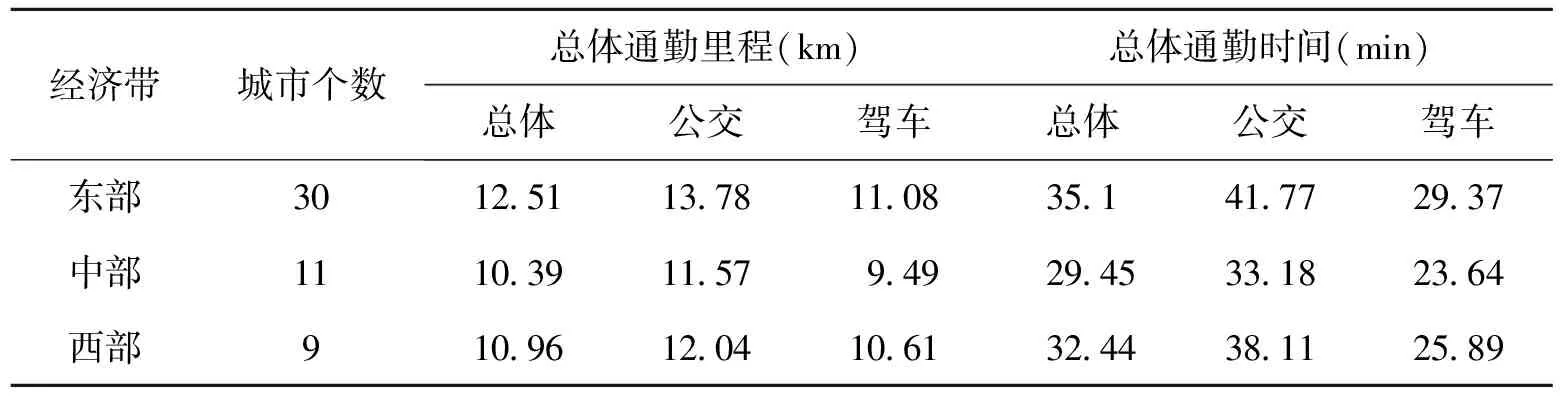

(三)城市通勤出行的空間特征

表1 不同規模城市通勤距離和通勤時間

依據區位要素將樣本中50個城市劃分為東部、中部及西部三組(表2所示)。從平均值來看,東部地區的城市通勤距離和通勤時間均高于中、西部地區,說明我國經濟比較發達地區的居民面臨著較高的通勤壓力;西部地區9個城市的通勤距離和通勤時間比中部地區高,但二者差距較小。東部地區城市中總體通勤距離和時間排名前三位的分別為北京、上海和天津,總體通勤距離分別為19.2、18.82和16.95km,通勤時間分別為52、51和46min;總體通勤距離和時間最短的城市是汕頭,分別為6.35km和22min。中部地區城市中武漢的總體通勤距離和時間最長,分別為13.95km和39min,洛陽的總體通勤距離最短(7.92km),吉林的總體通勤時間最短(24min)。西部地區的城市中重慶、西寧分別擁有最長和最短的通勤距離和時間,二者總體通勤距離相差2倍,總體通勤時間約相差1.8倍。

三、模型與數據來源

(一)模型構建

借鑒國內外研究經驗,從城市形態、城市經濟社會屬性和公共交通設施服務水平等三個層面選擇具體指標,作為影響城市通勤出行的自變量。構建多元回歸模型以測度各變量對通勤出行的影響程度,同時為消除量綱的影響,對各變量進行取對數處理,模型如下:

LnY=β0+βw1X1+βw2X2+βw3X3+ε.

(1)

表2 分區域的城市通勤距離和通勤時間匯總表

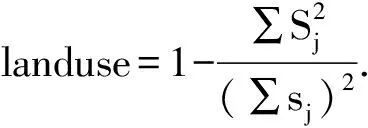

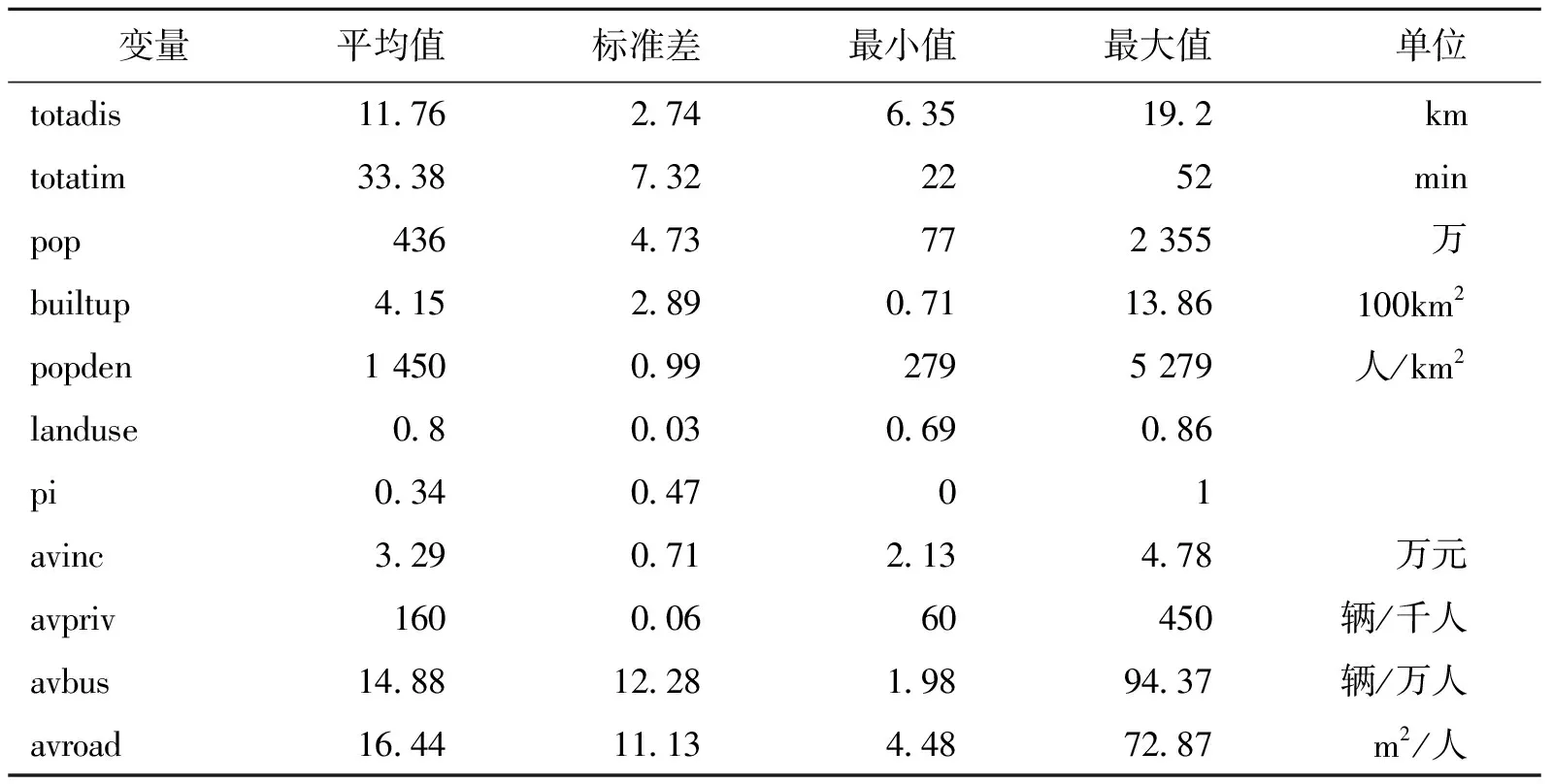

其中,Y表示城市通勤出行特征,包括總體通勤里程(totldis)和總體通勤時間(totatim),等2個變量。X1表示城市形態,包括人口數量(pop)、建成區面積(builtup)、人口密度(popden)、土地利用多樣性(landuse)和城市多中心指數(pi)等5個指標,其中人口數量(pop)和建成區面積(builtup)表征了城市規模,分別用市轄區人口和市轄區內建成區面積來測度;人口密度(popden)表征城市密度,用建成區單位面積的人口數來表示,土地利用多樣性(landuse)表征城市土地利用混合程度,用Gibbs-Mirtin 指數[18]來測度,公式如下:

(2)

式中,Sj代表每種土地利用類型j在城市建設用地總面積中所占的比例,土地利用類型j包括居住用地、公共管理與公共服務用地、商業服務業建設用地、工業用地等八種土地利用類型。

城市多中心指數(pi)表征城市的空間結構形態,采用以下公式[1]來測度,

pi=H×N×Rc.

(3)

式中,H為同質性指數[19],N為城市中心區個數,其劃分的依據主要參考人口密度和人口數量[1],Rc為城市中心區占整個城市人口的比重。

X2表示城市社會經濟屬性,包括城鎮居民人均可支配收入(avinc)和人均私人汽車數量(avpriv)兩個指標;X3表示公共交通設施服務水平,包括人均道路面積(avroad)和人均公共汽車數量(avbus)兩個指標;βw1、βw2和βw3為相應的參數,ε為誤差項。

表3給出了各變量的描述性統計結果。

表3 變量描述性統計

(二)數據來源

城市通勤出行數據來源于2015年百度發布的居民通勤出行調查報告,為保證結論的可靠性,50個城市涵蓋了我國各主要省會城市以及不同人口規模和不同地區的城市;人均道路面積、人均公共汽(電)車數量、建成區面積、人口數量、土地利用多樣性等變量的數據來自《中國城市統計年鑒2015》。其中,考慮到北上廣外來人口占比較高,因此對其人口數量指標采用常住人口,剩余47個城市為戶籍人口。城鎮居民人均可支配收入來源于《中國大城市道路交通發展研究報告之二》;人均私人汽車數量來源于各地級市《2014年國民經濟和社會發展統計公報》和2015年各市統計年鑒,對于部分缺失數據,依據歷年私人汽車增長率預測。

四、結果分析

為預防模型出現共線性,對解釋變量間進行相關系數檢驗,發現人口數量和建成區面積之間的相關系數高達0.82,且通過了1%水平的顯著性檢驗,根據模型回歸后各變量的標準誤差值,模型中僅以人口數量表征城市規模。

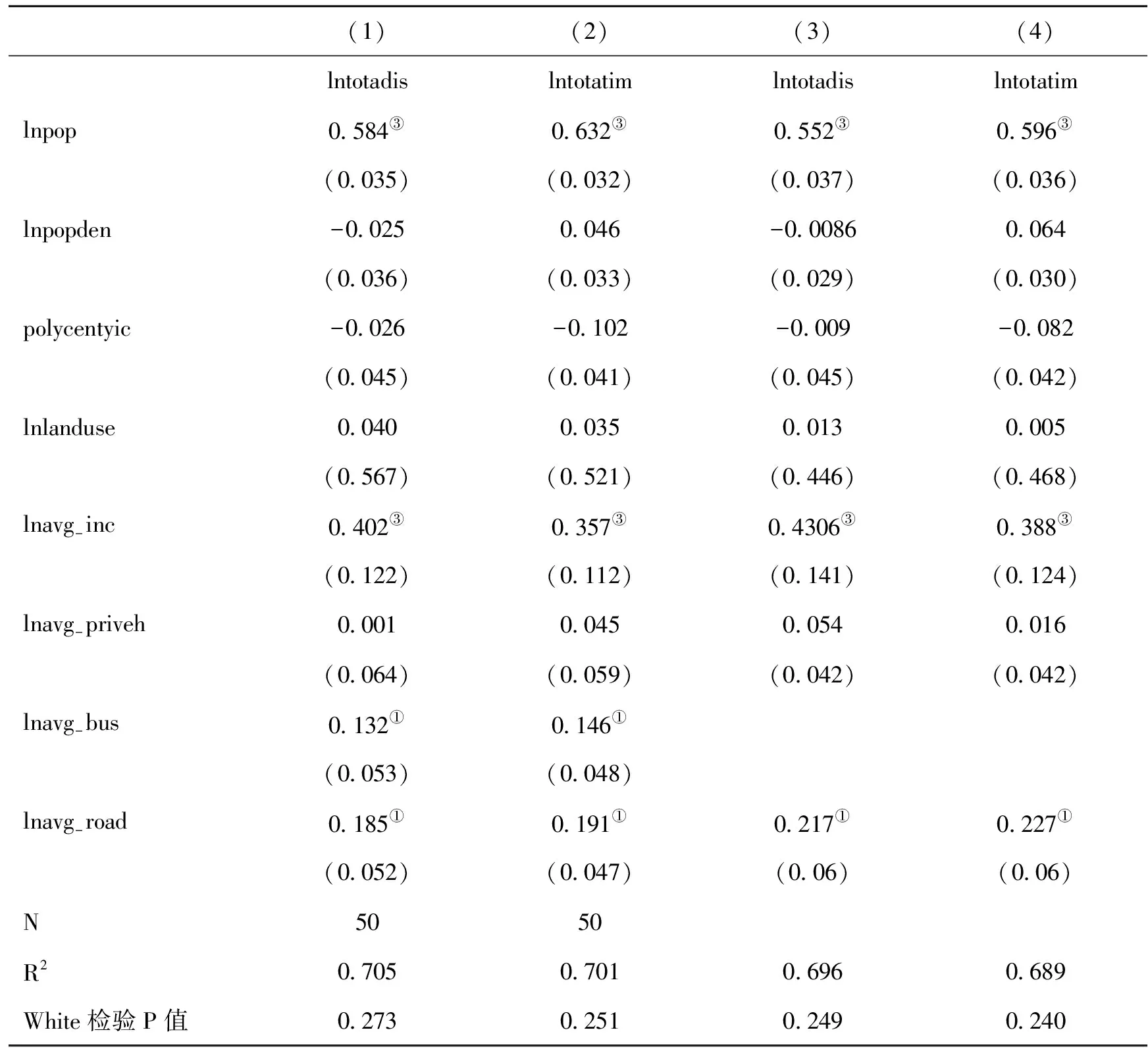

基于模型(1)對總體通勤和不同出行方式下的通勤分別回歸,通過最小二乘法估計,結果如表4和表5所示,各變量回歸系數均為標準化后的結果,各參數檢驗值也表明模型具有良好的擬合優度,不存在異方差和多重共線性問題,回歸結果是可靠的。

(一)城市形態

人口數量的擴大能顯著延長總體通勤距離和通勤時間,這一結論較為符合國內外現有研究結果,人口數量對總體通勤距離和時間的影響彈性系數分別為0.584、0.632。這是因為城市的快速擴張帶來了企業生產和居民生活的郊區化,經濟活動或通勤在更大范圍內進行,所以人口規模的擴大延長了就業者的通勤距離和通勤時間。此外,本文還以建成區面積替代人口規模進行模型回歸,發現建成區面積的擴大也能顯著延長總體通勤距離和通勤時間,表明了城市規模對通勤出行影響的穩健性。

人口密度對通勤行為的影響并不顯著。其原因可能在于統計年鑒中所提供的建成區人口密度往往比城市實體地域的真實人口密度要低很多,人口密度數據與交通大調查中的出行距離及出行時耗不能很好地對應[15]。但從表2可以發現,人口密度對通勤距離具有縮短作用,對通勤時間有延長作用。這是因為對人口規模大、人口密度高的城市而言,聚集效應提高了出行的可達性,縮短了通勤距離,但是人口過度密集的城市,也易產生擁堵,擁堵效應抵消了通勤距離縮短帶來的時間減少,最終帶來通勤時間的延長,這與國外的研究結論相一致。

土地利用混合度對通勤距離和時間表現為不顯著的正值,這與西方學者的結論并不相符[20-22],可見宏觀層面一味通過提高土地利用混合度來解決我國城市交通問題并不可行。目前我國大中型城市的平均土地利用多樣性指數為0.8,已處于較高水平,丁日成[22]、鄭思齊[23]等認為這種高度混合一方面不利于土地利用的專業化分工,降低了集聚經濟效益,同時也分割了勞動力市場,帶來了就業密度的下降,降低了通勤出行的交通可達性;另一方面由于混合用地在空間上往往零散分布,很可能產生大量混亂而隨機的交通流,干擾正常交通,成為導致交通嚴重擁堵的重要原因。

城市中心多樣性對通勤距離和時間均表現為不顯著的負值,但也表明了城市的多中心發展對改善交通出行中的積極作用。城市多中心結構有利于就業者在居住地附近的城市中心就業,減緩了交通擁堵,最終帶來通勤距離和時間的縮短。目前,我國許多大城市都處于由單中心到多中心發展的轉變過程中,需要注意的是,多中心的形成過程需避免大規模的職住失衡問題,否則職住失衡會增加主副中心之間的通勤,增加平均出行距離與出行時間[24]。

(二)城市經濟社會屬性

城鎮居民人均可支配收入是通勤距離和通勤時間的顯著性因素,收入上升時,通勤距離和通勤時間顯著增加,這證實了已有的研究結論[14-17]。在控制其他因素不變的前提下,收入增加時,總體通勤距離的上升幅度高于總體通勤時間,收入每增長1%,總體通勤距離上升0.402%,總體通勤時間延長0.357%。這是因為相對低收入者,高收入者對其居住地和工作地有較高的選擇空間,從而可能形成更長的通勤距離和通勤時間。

表4 總體通勤距離和時間模型回歸結果

注:括號內為標準誤差系數。① ② ③ 分別表示在10%、5%和1%的顯著性水平下顯著。

人均私人汽車數量的增加對總體通勤距離和通勤時間有不顯著的增加作用,并且對通勤時間的影響程度更高。私家車的使用擴大了居民出行的空間距離,帶來通勤距離的增加,但隨著人均私家車擁有量增速過快,私家車到了普及階段,2014年每千人私家車擁有量為160輛,高于全國平均水平,在道路面積容量不足的現狀下,當超過一定的臨界值時,就會產生交通擁堵,最終也會帶來總體通勤時間的增加。

(三)公共交通設施服務水平

人均公共汽(電)車數量與總體通勤距離和通勤時間正相關,對通勤距離和時間的影響彈性系數分別為0.132、0.146。考慮到人均公共汽車數量的增加可能源于通勤距離的延長或交通擁堵的加劇,二者之間可能存在內生性問題,在模型中將該變量去掉,表1列(3)和列(4)結果顯示各變量的顯著性和方向無顯著變化,因此回歸結果是可靠的。公共交通在中長通勤距離中發揮著重要作用,然而對于許多城市而言,由于公共交通設施不足、換乘不便等原因,公共交通出行方式極易被私家車替代,而私家車的過度使用又易產生交通擁堵,進而帶來公交通勤時間的延長,因此人均公共汽(電)車數量的增加無法發揮優化城市通勤的作用。

人均道路面積的增加帶來了更長的通勤距離和通勤時間。原因在于一方面我國城市道路容量嚴重不足,難以滿足城市交通出行的需求。與發達國家平均人均道路面積超過20m2的水平相比,我國人均道路面積和城市道路占地率長期以來一直處于較低水平,2014年我國城市人均道路面積為15.34 m2,樣本中有29個城市低于此平均水平;另一方面,我國每年機動車保有量持續攀升,盡管近幾年城市人均道路面積增速加快,但人均道路面積的增加被快速增長的人均機動車擁有量擠占,由“當斯定律”可知,新建的道路設施會引致新的交通需求,且需求總是超過供給,反而帶來通勤距離和時間的增加。因此,交通供需的失衡導致當前人均道路面積的上升仍無法有效改善其交通擁堵問題。

五、結論與建議

本文基于我國50個大中城市的通勤出行數據,在分析城市通勤出行特征的基礎上,從城市形態、社會經濟狀況和公共交通設施服務水平三個層面研究了影響城市通勤出行的影響因素,得出以下結論:

我國城市平均總體通勤距離和通勤時間分別為11.3 km和38.2 min,其中總體通勤距離集中分布在10~14 km,總體通勤時間集中于27~30 min,與孫斌棟[15]2008年的研究結果相比,居民的通勤距離和時間進一步拉長;對比不同的出行方式,發現公交通勤的平均距離和平均時間均高于駕車通勤;對比不同的城市規模,通勤距離和時間隨著城市規模的擴大而增加;在空間分布上,東部地區的城市通勤距離和通勤時間要高于中、西部地區。

計量結果顯示,城市形態中的人口數量是影響城市通勤出行的顯著性要素,人口規模的擴大帶來了通勤距離和通勤時間的增加,驗證了已有的國內外相關研究結論。人口密度作用并不顯著。城市宏觀層面上土地利用多樣性的提高無助于通勤距離和時間的減少,但城市多中心指數有利于縮短通勤距離和時間。

城市社會經濟屬性中的人均可支配收入是影響城市通勤出行的顯著性要素,隨著收入水平的提高,城市通勤距離和通勤時間也在增加。但人均私人汽車數量對通勤時間和距離表現為不顯著的正向作用。公共交通設施服務水平的提高帶來了通勤距離和通勤時間的顯著增加,顯示出當前我國大城市公共交通服務設施的供給與居民通勤出行需求之間的不平衡。

因此,為緩解我國大中城市通勤出行問題,根據上述研究結果,從城市形態、公共交通設施服務水平方面提出如下政策建議:

控制大中城市規模的無序擴張。城市規模的擴大能夠產生規模經濟效益,促進經濟的快速發展。但當城市規模過大時,又會帶來諸如交通擁堵、環境污染等負外部性,因此,應該基于城市的社會經濟、資源環境發展現狀,確定合適的發展規模,不能盲目擴張,同時有序疏散中心城區密集的人口和產業,通過產業帶動城市次中心的發展,并加大文化、教育、衛生、體育等公共資源的配置,促進城市內部各功能區的協調發展,減少跨區域通勤。

合理安排小尺度單元的混合土地利用方式。本研究證實了我國大城市宏觀層面上土地利用的混合度無助于通勤距離和時間的縮小,但許多研究也證實了微觀層面土地利用混合度的提升對于降低通勤距離和促進低碳通勤方式的重要性,二者作用機制不同,因此大城市要合理安排小尺度單元的混合土地利用方式,以達到宏觀與微觀層面相互銜接協調。

在增加城市道路面積和路網密度的同時,優化面向公共交通的道路設計,加快軌道交通等大運量公交供給,設置公共交通專用線或專門行駛公交的道路,提升公共交通服務水平,提高居民出行的便利性與舒適性,以引導居民低碳出行。

——以防城港市為例