印尼產業結構轉型升級及國際比較研究

蘆澤回

[摘要]印尼作為新興工業化經濟體主要代表,其產業結構在工業化進程中發生了顯著變化,具有鮮明特色,可以作為產業結構演變研究領域的典型案例。以產值比重、就業比重和偏離度指標為基礎,對印尼產業結構轉型與升級的特征進行研究,并將其與美國、中國進行對比,研究表明:印尼產業結構演變具有一般性和特殊性,并存在“過早去工業化”、勞動力直接從農業向服務業跨越式轉移、工業吸納勞動力有限等問題。

[關鍵詞]印尼;產業結構;國際比較

印尼不僅是東盟創始國和二十國集團(G20)成員國,而且已經由農業國轉變為新興工業化國家,目前已成為東南亞地區最大經濟體和地區龍頭,被經濟學家預測最有可能成為下一個金磚國家。2008年國際金融危機以來,印尼經濟受沖擊較小,仍保持著高速增長,是全球少數幾個增長最快的經濟體之一。經濟增長的機理可以從產業結構轉型升級角度進行解釋。印尼經濟能夠煥發出強大的活力和具有良好的抗震力,這引起我們對其產業結構轉型和升級的思考和關注。作為戰后推行工業化戰略的發展中國家,印尼工業化進程受到諸多自身條件和國際經濟因素的約束,那么印尼產業結構轉型和升級呈現出什么樣的特征,產值結構與就業結構協調程度如何,是否與發達國家工業化進程產業結構演變軌跡相似?本文以產值比重、就業比重與偏離度指標為基礎對這些內容進行深入研究。

一、印尼產業結構轉型與升級

(一)三次產業產值結構演變格局

根據配弟、克拉克、庫茲涅茨等學者的研究,隨著工業化進程不斷向前推進,農業在國民經濟中的相對地位將持續下降,而工業和服務業的相對地位將不斷上升。推行工業化戰略以來,印尼三次產業產值比重發生了顯著變化(尤其是農業和工業)。整體上,印尼三次產業產值結構的演變呈現出“先收攏后發散”的特征,以至于在不同的時間節點,三次產業產值比重大小次序出現了更替,并表現出不同的特點,如圖1所示。

1.農業產值比重下降幅度較大,農業成為最小產業部門

整個工業化進程中,印尼農業在國民經濟中的地位發生了顯著變化,從最大產業部門變為最小產業部門,這種現象順應了全球經濟發展的普遍性趨勢。從圖1可見,印尼農業產值比重整體趨勢不斷下降,整個過程大致經歷了三個階段,即快速下降階段(1960-1985年)、平緩下降階段(1985-2005年)、略有上升并趨于穩定階段(2005年至今)。工業化初期,農業貢獻了印尼國民經濟總量的大部分。1960年印尼農業產值比重為51.5%,農業產值超過了國內生產總值的一半。1967年農業產值比重仍高達51.4%,相比1960年,七年來幾乎沒有變化。隨著工業化進程向前推進,跟發達國家工業化進程中農業所走過的軌跡相似,印尼農業在國民經濟中的地位不斷下降,1985年其產值比重迅速降至23.2%。1985年以后,印尼農業產值比重下降速度有所放緩,但仍保持下降趨勢,由1985年的23.2%降至2005年的13.1%,20年下降了10個百分點。由此可見,相比1965-1985年,印尼農業產值比重下降速度確實放緩了不少。進入2005年以后,印尼農業產值比重變化出現了新跡象,即保持整體趨勢向下的同時小幅上升,幾十年來首次出現這種現象,這與蘇西洛政府加大農業發展力度有很大關系。最近幾年,印尼農業產值比重維持在13%-16%之間。當前,農業已成為印尼國民經濟最小的產業部門。

2.工業產值比重先升后降,出現“去工業化”現象

印尼工業產值比重變化非常顯著,整體趨勢不斷向上,大致分為四個階段:快速上升階段(1960-1980年)、快速下降階段(1980-1985年)、較快上升階段(1985-2010年)、下降階段(2010年至今)。20世紀70年代初至80年代中期,印尼推行進口替代工業化戰略,這段時期工業產值比重變化最為迅速,這主要得益于印尼國內進口替代工業和礦業的快速發展。20世紀70年代國際石油繁榮時期,印尼大量生產并出口原油等初級產品,為國內工業發展獲取了大量資金。由于礦業的帶動,工業產值比重由1970年的18.7%迅速升至1980年的41.7%。1980-1985年是印尼工業化戰略調整前期,國際油價大跌導致印尼石油、天然氣等初級產品出口嚴重受阻,這段時期雖然制造業產值比重仍不斷上升(從13%升至16%),但由于礦業部門大幅萎縮,以至于工業產值比重出現了回落,由1980年的41.7%降至1985年的35.8%。1985年以后,印尼轉為推行面向出口工業化戰略,制造業取代礦業獲得迅速發展,工業產值比重也因此而攀升,1997年該數值達到44.3%。東南亞金融危機爆發后,印尼制造業受到嚴重的沖擊,工業也受到了拖累,并且產值比重出現短期回落。經過幾年的整頓與調整,印尼經濟活力逐漸恢復,工業也重新步入發展軌道,但受制造業產值比重持續走低影響,工業產值比重自2000年以來一直保持較為穩定的狀態,上升已經出現乏力。工業產值比重在2011年達到最高值44.8%,隨后出現了拐點。目前,印尼出現了“去工業化”現象,工業已成為印尼國民經濟第二大產業部門,但工業產值比重仍處于較高水平,2016年為39.8%。

3.服務業雖成為最大產業部門,但產值比重并不高

服務業是印尼三次產業中產值比重變化最不顯著的部門,由圖1可見,自1960年以來,服務業產值比重幾乎呈水平變化,僅略有上升。印尼服務業產值比重變化軌跡經歷了四個階段,即相對穩定階段(1960-1980年)、向上突破階段(1980-1985年)、較高水平穩定階段(1985-2000年)、緩慢上升階段(2000年至今)。工業化早期,服務業在印尼整個國民經濟中就占有較大的比重,但整個工業化進程中服務業一直沒有什么大起色,明顯落后于工業,以至于它的產值比重波動空間非常小,遲遲沒有獲得較大突破。隨著印尼經濟轉型,服務業產值比重在2000年開始緩慢上升,但在2014年才超越工業比重,2016年達到歷史最高值45.27%。

(二)三次產業就業結構演變格局

就業結構是考察產業結構演變的另一個維度。隨著產值結構向前演變,產業問勞動生產率存在差距,導致勞動力發生轉移,就業結構也會相應發生變化。印尼三次產業就業比重變化趨勢如圖2所示。由圖2可見,印尼三次產業就業比重演變呈現出“反向喇叭”形狀,它們之問的差距逐步由大變小,之后維持相對穩定格局。

1.農業就業比重下降幅度較大,呈現逆經濟周期特征

印尼農業就業比重變化非常有特色,表現出很明顯的階段性下降特點和逆經濟周期特征。1960-2016年期問,印尼農業就業比重下降幅度較大,由75%降至32.1%,下降了43個百分點,在三次產業中表現最為顯著。印尼農業就業比重保持整體趨勢向下的同時,并非簡單線性下降,而呈現階段性平臺式特點,即農業就業比重先是長期保持穩定,接著迅速打破之前的格局進入另一個穩定階段,這樣的過程不斷重復,使得農業就業比重整體趨勢不斷下降。結合印尼經濟發展歷程可以看出,當印尼經濟處于景氣時期,農業就業比重呈下降趨勢,而當經濟處于不景氣時期,農業就業比重保持穩定或略微上升,由此可見,印尼農業就業比重變化表現出逆經濟周期特征。對印尼而言,農業部門就像一個蓄水池,對勞動力就業起著很大的吸納與釋放作用。

2.工業就業比重上升幅度較小,呈現順經濟周期特征

推行工業化戰略以來,印尼工業就業比重雖呈上升趨勢,但變化幅度小。以三次產業就業比重而論,工業是變化最不顯著的部門,以至于工業當前仍是最小就業部門,這種現象與庫茲涅茨對工業部門勞動力份額變化趨勢所揭示的規律相一致。1960-2016年期間,印尼工業就業比重由8%升至22.4%,56年僅上升15個百分點,年均變動不到0.3個百分點,可見工業就業比重變化遠遠滯后于它的產值比重。結合印尼經濟發展歷程,可以發現印尼工業就業比重變化呈現出順經濟周期特征,即經濟景氣時期其保持上升,經濟不景氣時其保持相對穩定或下降。1975-1980年是石油繁榮期,印尼經濟向好,工業就業比重隨之上升。1980-1990年是印尼經濟結構調整時期,經濟發展停滯不前,工業就業比重基本保持不變。1990-1995年是印尼經濟結構調整效果顯著時期,經濟快速增長,工業就業比重上升。1997-2000年是東南亞金融危機時期,印尼經濟下滑,工業就業比重略有下降。2005年至今,印尼經濟保持快速增長,工業就業比重緩慢上升。

3.服務業就業比重上升幅度較大,呈現順經濟周期特征

印尼服務業就業比重變化非常顯著,目前服務業已取代農業成為三次產業中最大就業部門。從圖2可以看出,印尼服務業與農業的就業比重演變密切相關,兩者呈現互補性關系。1960-1980年是印尼服務業就業比重第一個上升階段,從17%迅速升至30.4%,變動了13.4個百分點。1980-1990年,服務業就業比重保持穩定,維持在30%左右。1990-1995年是服務業就業比重第二個上升階段,短短五年內,從30.2%迅速上升到37.6%。1995-2005年,服務業就業比重再次保持穩定,維持在37%左右。2005年以后,印尼經濟已完全從東南亞危機中恢復過來,隨著經濟進入景氣時期,服務業就業比重保持緩慢上升態勢,2016年達到歷史最高值(45.5%),此時服務業已成為最大就業部門。結合印尼經濟發展歷程可以發現,服務業跟工業一樣,其就業比重隨經濟景氣變化而同向變化,呈現出順經濟周期特征。

(三)印尼產業結構演變偏離度分析

產業結構偏離度指標可以反映三次產業產值結構與就業結構之間變動的差異或不協調程度,其變化情況能夠反映產業結構演變合理化程度高低。產業結構偏離度計算公式為:

其中,Y表示國內生產總值,L表示就業總人數,Y表示i部門的總產值,L表示i部門的就業人數,n表示產業部門總數。E值越大表示經濟系統越偏離均衡狀態,產值結構和就業結構處在不同步變化或不對稱狀態,產業結構效益越低;E值越小則結果相反。

根據產業結構偏離度的計算方法,可以計算出歷年來印尼產業結構偏離度的數值,如表1示。印尼三次產業整體結構偏離度先升后降,1990年達到最高值73.2,隨后一直不斷下降。由此可見,20世紀90年代初以來,印尼三次產業產值結構和就業結構演變的協調程度不斷得到改善,產業結構演變正不斷朝著合理方向發展。

二、印尼產業結構演變的國際比較

由于各國家工業化過程中受自身要素約束和面臨的外部環境不同,所以各自的產業結構演變軌跡也不盡相同。印尼作為戰后推行工業化的國家,其產業結構演變與其他國家相比有何差異,在此以美國、中國為例進行比較分析。

(一)與美國產業結構演變比較

19世紀末美國就開始了工業化歷程,歷經一百多年的發展,如今已進入后工業化社會和服務經濟時代。可以說,美國產業發展史演繹了完整的產業結構演變全貌,脈絡非常清晰,先后經歷了以農業為主(即工業化前的經濟)、轉向以工業為主(即工業化經濟)、再轉向以服務業為主(即后工業化經濟)三個階段。美國工業化時期是經濟全球化發展相對低級的階段,國與國之問的經濟往來相對不是那么密切,加上兩次世界大戰都沒有對美國本土產生破壞,因此美國當時推行工業化戰略有著相對獨立和穩定的經濟環境,這使得美國產業結構演變表現出非常完美的過程。

1900年以來,美國三次產業產值結構演變和就業結構演變趨勢如圖3和圖4所示,產業結構偏離度如表2所示。結合前面對印尼產業結構演變的分析,可以發現印尼和美國的產業結構演變過程既存在相似之處,也存在差異。

1.產值結構演變方面

工業化進程中,美國和印尼在產值結構演變趨勢方面大體相似,即農業產值比重不斷下降,工業和服務業產值比重在工業化階段均不斷上升,這些與配第、克拉克、庫茲涅茨等學者所揭示的產業結構演變規律相應。與此同時,印尼和美國也表現出不同之處。第一,對工業而言,美國工業產值比重在1950年達到最高值(38%)之后持續下降,即美國工業產值比重在1950年出現了拐點,美國經濟隨后進入后工業化時期。相比而言,印尼工業產值比重在2011年達到最高值(44.8%)后(超過美國最高值將近7個百分點),最近幾年雖出現下降的跡象,但印尼并沒有因此而進入后工業化時期,反而這種“去工業化”現象給印尼經濟帶來了很多不利的衍生效應。第二,美國和印尼兩國服務業產值比重演變趨勢有所不同。對美國而言,服務業在國民經濟中一直占主導地位,其產值比重變化非常顯著,整體趨勢一直向上,尤其20世紀50年代以后上升更加迅速。相對而言,目前印尼服務業雖已成為國民經濟主導部門,但產值比重變化非常緩慢,變動幅度非常微小。

2.就業結構演變方面

在就業結構演變方面,美國與印尼表現出許多相似之處:農業就業比重不斷下降、工業就業比重變化幅度不大、服務業就業比重不斷上升且幅度較大。通過比較三次產業就業比重變化幅度可知,美國勞動力大部分在農業和服務業之間轉移,工業吸納勞動力就業程度有限,這種現象與印尼相似,只是對美國而言,勞動力向服務業大幅度轉移的同時,服務業產值比重也是同步上升的,而印尼并非如此,印尼的服務業產值比重上升緩慢。總的來看,美國和印尼的就業結構演變大體趨勢相似,只是變化速度快慢不同。對美國而言,其農業和服務業就業比重變化非常迅速,且呈現出線性變化趨勢;而印尼變化相對緩慢,呈現出分階段非線性特征。

3.產業結構偏離度方面

由表2可見,美國三次產業結構的整體偏離度非常低,2010年以來在5左右,而印尼當前的產業結構偏離度仍在36附近。根據偏離度的意義可知,美國三次產業結構演變的協調程度和資源配置效率非常高,勞動力在各產業部門之間轉移非常順暢,不存在就業比重明顯滯后于產值比重的現象,而印尼在這方面則表現不佳。

(二)與我國產業結構演變比較

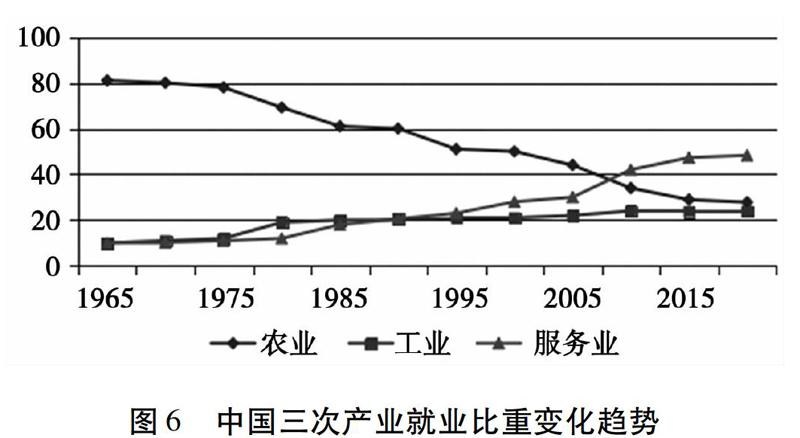

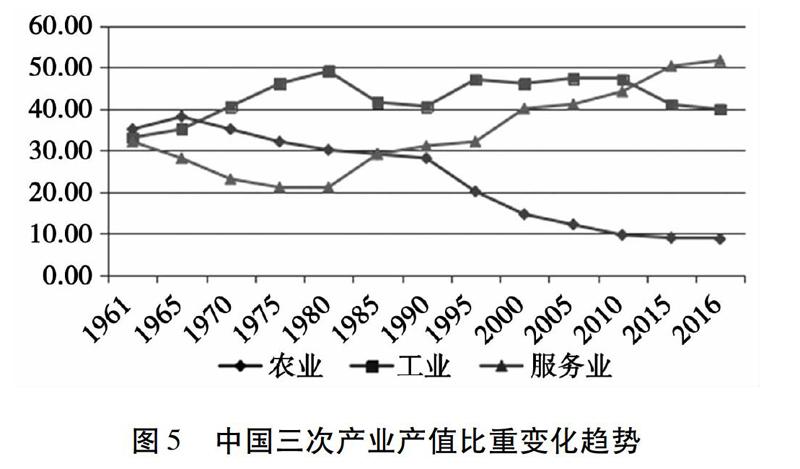

我國同印尼都是戰后推行工業化的國家,在工業化戰略轉型和面臨的國際環境等方面有著很多相似之處。20世紀80年代中期隨著日元升值,以美、日和亞洲“四小”為主要推動力的國際產業轉移浪潮方興未艾。在這種背景下,我國和印尼推行面向出口工業化戰略,積極參與經濟全球化,充分利用FDI和國際市場促進經濟發展與結構轉型。由于各自的資源稟賦、生產要素、產業起步基礎不完全相同,因此兩國之問的產業結構演變同中有異。我國三次產業產值結構和就業結構變化趨勢如圖5和圖6所示,產業結構偏離度如表3所示。

1.產值結構演變方面

在產值結構演變方面,我國與印尼的相似之處體現在:首先,當前均是服務業占主導地位,工業次之,農業成為最小產業部門。其次,工業化推進過程中,工業產值比重都迅速上升,而且數值較大,最高值均達到43%以上,遠大于發達國家工業產值比重的峰值。再次,三次產業產值比重均從變化顯著階段進入了相對穩定階段。不同之處體現在:第一,20世紀60年代工業化起步時期我國三次產業產值比重相當接近,差距不大,隨后出現擴散,80年代中期再次靠近,之后再一次發散,工業產值比重自始至終都處于較高水平。而印尼情況不同,工業化初期印尼三次產業產值比重差距懸殊,工業產值比重較小。第二,我國服務業產值比重在20世紀80年代之前出現較長時期的下降階段,然后再持續上升,整個過程先下降后上升,變動的幅度相對較大,而印尼是階段性跳躍式上升,但整體變動幅度不大。

2.就業結構演變方面

我國同印尼三次產業就業比重變化趨勢大體上是一致的:第一,農業就業比重不斷下降;第二,工業和服務業就業比重不斷上升;第三,整體變化趨勢呈現出“反向喇叭”形狀;第四,當前服務業成為最大就業部門,工業成為最小就業部門。目前,我國與印尼兩國仍沒有出現工業就業比重持續下降而服務業就業比重持續上升的階段,而是工業和服務業就業比重均處于上升階段,即兩國都還處于工業化進程中,還沒有進入服務業高度發展的后工業化時期。不同之處主要體現在勞動力轉移次序方面,對我國而言,工業和服務業就業比重一直比較接近,且同步上升,變動幅度大小相近,這表明我國勞動力在三次產業之間轉移基本遵循“一二三”梯度順序,而不像印尼那樣直接由農業向服務業跨越式轉移,這使得我國三次產業就業比重變化相對比較順暢,類似于線性變化,并不像印尼那樣呈現階段性跳躍特征。

3.產業結構偏離度方面

產業結構偏離度方面,我國同印尼主要表現出相似之處。第一,兩國的三次產業及整體結構偏離度都處于不斷下降趨勢,這表明產業結構演變不斷趨向合理化。第二,目前兩國的產業結構偏離度都還處于較高水平,遠遠大于發達國家,這反映了我國和印尼產業結構演變過程中產值結構和就業結構不匹配現象仍較為嚴重,以至于產業結構協調程度和資源配置效率仍處于相對較低水平。第三,我國與印尼均是服務業部門協調程度最高,其次是工業,最后是農業。

三、主要結論與啟示

產業結構演變與工業化歷程緊密相關。美國工業化歷程代表了發達國家所走過的路徑,而我國在一定程度上代表了新興工業化經濟大國和轉型經濟體的工業化模式。無論印尼還是我國,兩者產業結構演變的整體趨勢跟美國工業化階段所走過的軌跡均相似,可以說美國的產業演變進程預示著發展中國家產業結構演變未來要走的方向。

盡管印尼產業結構演變與美國以及我國之間都存在許多不同之處,甚至可以說存在許多相對落后的地方,但是從印尼經濟發展歷程和經濟增長速度來看,不可置否的是,印尼這樣的產業結構演變模式有它成功之處。印尼20世紀60年代起步的工業化進程是主動承接以日本和亞洲“四小”為代表的雁行國際產業轉移浪潮和充分利用國內外兩種資源、兩種市場以及充分參與國際產業分工體系、經濟全球化的過程。印尼所面臨的國際經濟環境在以往任何一個時代都未曾出現過,在這種背景下,印尼一方面借助本國低廉的勞動力獲得了勞動密集型產業的比較成本優勢和人口紅利,另一方面通過承接國際技術轉移和外溢效應在生產要素上獲得了后發優勢,這些使得印尼能夠以一種不完全同于以往其他國家產業結構演變模式獲得了經濟的快速增長與發展,可為其他后起發展中國家推行工業化提供寶貴經驗。總之,印尼產業結構演變的鮮活事實豐富了產業經濟研究領域,同時它所取得的成就對其他欠發達經濟體謀求自身發展之路也有可借鑒之處。