肩關節撞擊綜合征診斷中磁共振成像的應用效果及檢出率觀察

秦慧

【摘 要】目的:探討并分析磁共振成像應用在肩關節撞擊綜合征的臨床診斷中的應用效果。方法:于2016年7月到2018年8月在本院選取肩關節撞擊綜合征患者50例作為觀察組研究對象,于2016年7月到2018年8月在本院進行體檢的健康患者50例作為對照組研究對象。所有患者均接受磁共振成像檢查,觀察兩組患者的磁共振成像結果,比較兩組患者的AHD值和肩峰形態。結果:觀察組50例肩關節撞擊綜合征患者中,均出現岡上肌腱形態變化和岡上肌腱信號變化的情況,其中完全撕裂的患者有7例,部分撕裂的患者有21例,還有21例患者的臨床特征不明顯;同時,存在肩峰下滑囊增厚的患者有14例,存在肩峰下滑囊積液的患者有21例,存在關節盂唇撕裂的患者有7例,未發現存在岡上肌萎縮和三角肌萎縮的患者。觀察組肩關節撞擊綜合征患者的AHD值為(5.19±0.52)mm,對照組患者的AHD值為(8.74±0.64)mm,兩組相比,P<0.05。觀察組肩關節撞擊綜合征患者的肩峰形態和對照組患者的肩峰形態相比,無明顯差異,P>0.05。結論:在肩關節撞擊綜合征的臨床診斷中應用磁共振成像,可清楚顯示患者的損傷程度、肌腱病變等情況,為肩關節撞擊綜合征的臨床診斷提供更為準確的判斷依據。

【關鍵詞】肩關節撞擊綜合征;磁共振成像;應用效果

肩關節撞擊綜合征,是一種因多種因素導致的肩袖等組織結構受到多次的擠壓、摩擦等而引發病理損傷、炎癥反應等病變的綜合征[1]。在臨床中,肩關節撞擊綜合征患者的臨床癥狀主要表現為慢性肩關節疼痛,對患者的身體健康以及日常生活均造成了嚴重的影響,嚴重的話可能導致患者出現關節活動障礙。而采用傳統的成像診斷方式診斷肩關節撞擊綜合征,成像較為模糊,且診斷并不全面,因此無法準確判斷肩關節撞擊綜合征。而本文的主旨為探討并分析磁共振成像應用在肩關節撞擊綜合征的臨床診斷中的應用效果。

1 資料和方法

1.1 資料

于2016年7月到2018年8月在本院選取肩關節撞擊綜合征患者50例作為觀察組研究對象,于2016年7月到2018年8月在本院進行體檢的健康患者50例作為對照組研究對象。

50例肩關節撞擊綜合征患者的納入標準:①患者的年齡為35歲到45歲;②經臨床檢查均符合肩關節撞擊綜合征的臨床診斷標準;③患者和家屬對本研究完全知情,患者自愿參加研究并簽署研究同意書。排除標準:①存在肩關節感染史或肩關節手術史的患者;②患有心腦血管疾病的患者。

50例健康患者的納入標準:①患者的年齡為35歲到45歲;②患者的肩關節功能均為正常;③患者不存在肩關節手術史、肩關節外傷史以及肩關節慢性疼痛等情況。

觀察組患者中,男女患者的比例為28:22,年齡為35歲到42歲,平均年齡為(40.52±2.15)歲。對照組患者中,男女患者的比例為26:24,年齡為38歲到45歲,平均年齡為(40.16±2.82)歲。兩組患者的一般資料(年齡、性別等)經觀察和比較后,未發現顯著差異(P>0.05)。

1.2 方法

兩組患者均接受磁共振成像檢查,采用Philips Achieva1.5T MR和Sense-Fiex-M柔軟線圈。

檢查方式為:患者仰臥,上臂采取中立體位,掃描方式主要包括有橫斷位、斜矢狀位和斜冠狀位等;其中橫斷位的掃描范圍為患者的肩鎖關節到患者肩胛盂下方,斜矢狀位則對患者的垂直岡上肌腱長軸進行掃描,而斜冠狀位則對患者的平行岡上肌腱長軸進行掃描;掃描的序列選擇相位無卷積偽影技術,軸位序列為T1WI-TSE、T2WI-TSE、T2WI-TSE-SPAIR,斜矢狀位和斜冠狀位的序列為T2WI-TSE、T2WI-TSE-SPAIR[2]。

1.3 觀測指標

觀察并記錄兩組患者的磁共振成像檢查結果,比較兩組患者的最短肩肱間隙(AHD值)和肩峰形態(包括扁平狀、彎曲狀和鉤狀三種形態)。

1.4 統計方法

本文研究所有數據均采用SPSS 22.0版本的核算軟件進行分析,以“均數±平均值”表示計量資料(兩組患者的AHD值),以T值進行檢驗;以“%”表示計數資料(兩組患者的診斷結果和肩峰形態),以卡方進行檢驗。若P<0.05,則表示兩組患者的數據差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 2組患者對比磁共振成像的診斷結果

經過磁共振成像,觀察組50例肩關節撞擊綜合征患者中,均出現岡上肌腱形態變化和岡上肌腱信號變化的情況,其中完全撕裂的患者有7例,部分撕裂的患者有21例,還有21例患者的臨床特征不明顯;同時,存在肩峰下滑囊增厚的患者有14例,存在肩峰下滑囊積液的患者有21例,存在關節盂唇撕裂的患者有7例,未發現存在岡上肌萎縮和三角肌萎縮的患者。

對照組50例患者中,未出現上述所列癥狀。

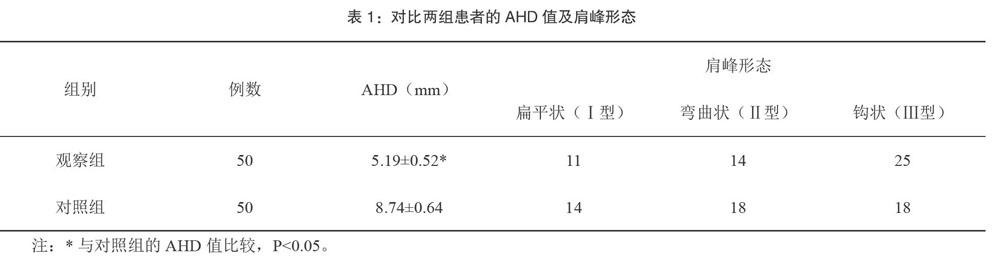

2.2 比較2組患者的AHD值及肩峰形態

觀察組肩關節撞擊綜合征患者的AHD值為(5.19±0.52)mm,對照組患者的AHD值為(8.74±0.64)mm,兩組相比,P<0.05。

觀察組肩關節撞擊綜合征患者的肩峰形態(扁平狀11例,彎曲狀14例,鉤狀25例)和對照組患者的肩峰形態(扁平狀14例,彎曲狀18例,鉤狀18例)相比,無明顯差異,P>0.05

如表1。

3 討論

在臨床之中,肩關節撞擊綜合征的臨床癥狀主要表現為慢性肩關節疼痛,對患者的身體健康以及日常生活均造成了嚴重的影響,嚴重的話可能導致患者出現關節活動障礙。目前對于肩關節撞擊綜合征的診斷判斷,可通過患者的臨床癥狀表現、臨床病情等作出簡單的判斷,無法進行更為精準的診斷;而且患者的致病病因、損傷嚴重程度等需要采用相應的影像學檢查進行診斷,從而做出進一步的判斷。而傳統的成像檢查,所得圖像較為模糊,且診斷并不全面,因此無法準確判斷肩關節撞擊綜合征,有較大概率出現誤診或者漏診的現象。而磁共振成像,相較于傳統成像檢查,均有分辨率高、多方位檢查等優勢,可多方面檢查患者的肩關節部位[3]。

在本文的研究之中,50例肩關節撞擊綜合征患者經過磁共振成像后,發現均出現岡上肌腱形態變化和岡上肌腱信號變化的情況,其中完全撕裂的患者有7例,部分撕裂的患者有21例,還有21例患者的臨床特征不明顯;同時,存在肩峰下滑囊增厚的患者有14例,存在肩峰下滑囊積液的患者有21例,存在關節盂唇撕裂的患者有7例,未發現存在岡上肌萎縮和三角肌萎縮的患者。同時,肩關節撞擊綜合征患者的AHD值為(5.19±0.52)mm,健康患者的AHD值為(8.74±0.64)mm,兩者相比存在顯著差異(P<0.05);而且肩關節撞擊綜合征患者的肩峰形態(扁平狀11例,彎曲狀14例,鉤狀25例)和健康患者的肩峰形態(扁平狀14例,彎曲狀18例,鉤狀18例)相比,沒有顯著的差異(P>0.05)。由此可見,磁共振成像在肩關節撞擊綜合征的臨床診斷中,可準確判斷患者的肌腱病變情況,明確患者的肩峰形態,為肩關節撞擊綜合征的臨床診斷提供更為準確的判斷依據,從而為患者制定更為科學合理的治療方案。

綜上所述,在肩關節撞擊綜合征的臨床診斷中應用磁共振成像,可清楚顯示患者的損傷程度、肌腱病變等情況,為肩關節撞擊綜合征的臨床診斷提供更為準確的判斷依據。

參考文獻

[1]冼少青,曾顯榮,肖云敏,等.肩關節撞擊綜合征診斷中磁共振成像的應用價值分析[J].中國現代藥物應用,2017,11(7):52-53.

[2]祁生平,馬剛.1.5T核磁共振成像與多層螺旋CT對肩峰下撞擊綜合征的診斷價值比較[J].中國醫學裝備,2018,15(1):70-74.

[3]陳靜,鄒月芬,馮陽,等.單側髖3.0 T MRI在髖關節撞擊綜合征患者中的應用價值[J].磁共振成像,2018,9(1):54-57.