由一道閱讀題反思培養學生閱讀思維能力策略

【摘要】本文由一道閱讀理解題目的解題教學案例,論述培養學生閱讀思維能力的策略,引導學生緊扣題、讀通文、抓要點、講規范,使語文教學達成目標,提升思維的精度。

【關鍵詞】閱讀題 聯想 思維能力

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2019)11A-0111-02

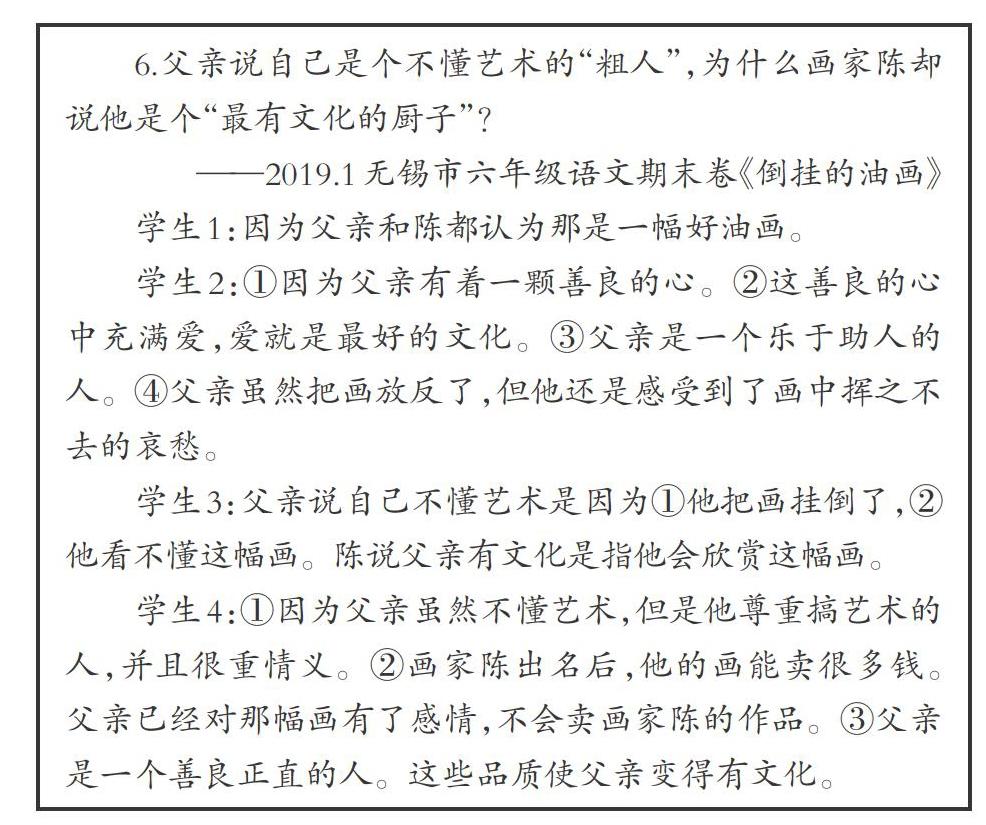

在閱讀短文時,為了促發學生的思維,教師往往提出問題引導學生在質疑解惑中理解題意,在檢測學生閱讀能力時,往往也用相關的問題來讓學生回答。反思學生書面回答的情況,教師可以分析學生的思維狀態,并推理他們閱讀文章的思維方向。如果我們就著這些方向找尋對策,可以通過訓練培養學生的思維能力,并提升其閱讀水平。如以下是學生對一道閱讀理解題的解答過程。

學生對此題的回答失分率較高,以上四名學生是其中的代表,分析答題情況可知:學生1的回答不知所云,學生2答非所問,學生3的回答若即若離,學生4答而不全。為什么會出現這樣的情況?這與課堂重視題目答案而缺乏方法滲透有關,也與復習時缺乏系統的梳理有關。因此,教師需要在閱讀教學中,就問題的回答進行必要的方法指導。文章與題目千變萬化,但回答問題需要遵循基本規律,問題只是促使學生思考的引線,教師需要順著問題引導學生解構題目、問題中的密碼,梳理要點形成自己的思考。

一、緊扣題,讓思考有方向

讀懂思考題也是一種閱讀能力。讀一個問題需要層層縮小范圍,找出其中的關鍵詞,這個關鍵詞就是自己需要追問與思考的。古人云“失之毫厘,謬以千里”,閱讀理答也是如此。如果讀懂了文章,卻沒有在乎思考題,在作答時一定不知所云,上述題目:“父親說自己是個不懂藝術的‘粗人,為什么畫家陳卻說他是個‘最有文化的廚子?”前半部分只是一個引子,所追問的是后半部分——為什么畫家陳卻說他是個“最有文化的廚子”?圍繞后半部分,追問的關鍵是“最有文化的廚子”。如果扣住“最有文化”這個關鍵詞,也就找到了思考的方向。

反觀四名學生的回答,僅有第四名學生基本圍繞“有文化的廚子”這個點進行思考,其他三名學生都沒有從這個點進行追問。如果從學生的回答反推答案對應的問題,則會發現他們的回答實質已經偷換了問題。第一名學生回應的問題是:“誰認為那是一幅好畫?”“父親和陳認為那是一幅怎樣的畫?”第二名學生回應的問題是“我的父親是個怎樣的人?”第三名學生回應的問題是:“為什么父親說自己是個不懂藝術的‘粗人,而畫家陳卻說他是個‘最有文化的廚子?”學生是在沒有審清題目的情況下答題的,為此這樣的回應肯定不準確。

可見,閱讀文章答題必須審清題目,要能找準問題追問的思考點。題目可以千變萬化,但在題目中找尋關鍵詞的方法平時可以訓練。教師可以選取某次練習的回答,讓學生反推問題;也可以在課堂上出示問題,讓學生找出相應的思考點,這樣孩子審題的能力就會有所提升。

二、讀通文,讓思考更全面

對于閱讀短文中的問答題,學生找準思考方向之后,就可以貼近文本去找尋內容回答了,其關鍵點是要貼近文本,不能隨心所欲地寫。學生讀不懂文章的原因有很多,可能平時不注重閱讀,沒有養成好的習慣,到了運用的時候看到文字就懵;可能沒有掌握閱讀的方法,在不知道篇章結構組成規律時,很難在短時間內讀懂文章并做出判斷;閱讀時可能淺嘗輒止,為了快速完成題目而不靜心內化文字,不能整體理解文章。因此,教師要注意訓練學生的閱讀速度,也要訓練學生的閱讀效度,更要引導學生積累一些閱讀的方法。

《倒掛的油畫》這篇文章有一千多字,文章結構清晰,命題者劃分好文本的段落。對于一篇字數較多的文章,如果有了段落,學生完全可以一段一段先讀懂。但在考試環境中,很多理解力并不強的學生并不理會這一點。他們在閱讀時往往從頭到尾速讀。所謂“欲速則不達”,如果不把各邏輯段內容弄清楚,那么對全文內容的理解也不會清晰。如文中第一自然段提到:“他不懂藝術,但是一直很尊重這些搞藝術的人。”學生如果讀懂了這個句子,就是把握了文章的主旨。問題中針對“有文化的廚子”只要圍繞父親“尊重藝術”去組織語言,把父親尊重藝術的事情概括出來即可。文章結構有一定的規律,我們循著規律閱讀就可以起到事半功倍的效果。

三、抓要點,讓思考有條理

學生審清題目、讀懂文本,并不能馬上把自己對問題的理解完全表達出來。回答問題時并非說得越多越好,而應該圍繞要點說清楚。上述四名學生的回答,除了學生1沒有要點意識外,其他三人懂得圍繞要點敘述,從他們能列序號來回答可以看出,如果他們能處理好審清題意、讀懂文本這兩關,那么他們的思考是有條理的。

學生4說父親是“有文化的廚子”,主要表現在“他尊重藝術家與作品;在欣賞畫作中想象;保存畫作不舍得賣出畫作”。這些都是依著文本來敘事的。學生如果掌握了文章的條理,就會順著文本的敘述來說,分別抓住關鍵詞“尊重”“欣賞”“不賣”來組織語言。順著文本找尋信息,這個本領要從低中年級開始訓練,從低中年級的找人、物等簡單信息,一直到高年級的找信息概括提煉。在找到信息的情況下,教師還可以適時追問可否順著文本敘述的順序查找信息,讓學生逐步養成依次尋找的習慣,在組織語言的時候提取關鍵詞的意識。通常我們聽人說話、自己組織語言時都可以在提煉關鍵詞的基礎上進行,抓關鍵詞的本領應該滲透在語文教學各個環節當中。

四、講規范,讓思考更完整

語言表達要講究規范。開頭的問題“為什么”,一般會用因果關系的語句來連綴組成,四名學生的答題都運用了因果關系的句子來回答。從語言表達的規范來看,學生3和學生4達成了要求,而學生1與學生2回答問題是不完整的。語言的規范與否反映了一個人的思維習慣,可以看出其平時寫話比較隨意,不講求規范而隨意為之,思維不夠縝密。教師平時要注意要求學生養成閱讀的習慣,掌握閱讀的方法,促進縝密思維的形成。

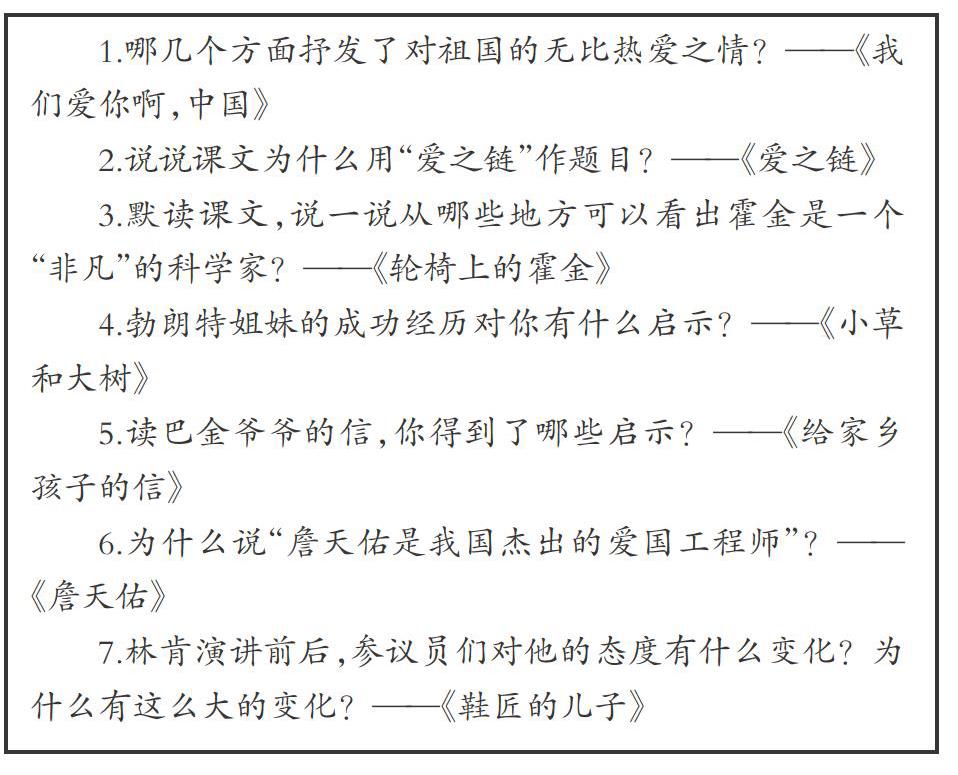

關于抓要點與講規范,教師可以在平時的語文教學中對學生進行思維訓練。梳理一下蘇教版六年級上冊的教材,就有課文后面有相應的練習題(如下表)。教師就著這些練習題培養學生主要點陳述、規范性陳述,那么學生回答問題時,其答題習慣就會逐步得到培養和提升。

語文學科中的閱讀分析理解是一種綜合性的能力,每一種技能都需要練習而逐步達成。在教學過程中,教師需要引導學生緊扣題、讀通文、抓要點、講規范,這樣才能達成目標,進一步提升思維的邏輯性和答題的嚴謹性。

作者簡介:錢云松,無錫市石塘灣中心小學教務主任,中學高級教師,漢語言文學本科學歷,研究方向:語文學科教學。

(責編 楊 春)