不同收入水平新型職業農民培訓需求差異

——以河北省為例

王妍令儀, 李逸波, 王曉雯

(河北農業大學商學院,河北保定 071000)

新型職業農民是構建新型農業經營主體的重要組成部分,是發展現代農業、推動城鄉一體化發展的重要力量[1]。因而,培育新型職業農民是保障我國糧食安全以及農產品有效供給的迫切需要,是推進農業現代化發展的迫切需要,是構建我國新型農業經營體系的迫切需要。新型職業農民培訓是提高農民人力資本、提升農民素質、增加農民收入的重要途徑[2]。在《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議》中繼續提出培育新型職業農民,國務院印發《關于激發重點群體活力帶動城鄉居民增收的實施意見》,提出新型職業農民激勵計劃,要加大對新型職業農民的培育和支持力度,加快職業化進程[2]。

近些年來,我國各地開展了多種形式的新型職業農民培訓活動,取得了初步成效[3]。但是現有新型職業農民培育與我國現代農業發展、農民實際生產經營活動的實際需要存在不一致的現象,導致現有新型職業農民培訓無法滿足農民的實際需求,出現培訓無效果、農民自身素質得不到提高的現象。因此,如何對新型職業農民進行合理有效的培訓、弄清農民的培訓需求是當務之急。

本研究以河北省為樣本,從不同收入水平的角度來分析新型職業農民培訓需求差異狀況,并提出相對應的政策建議。

1 數據來源與樣本特征

本研究數據為農業部科教司教育處課題于2016年4—11月對全國新型職業農民培訓需求的調查數據,并選取與河北省相關的調查數據。本研究樣本取自河北省內全部的11個市。調查采用訪談和問卷調查的方式,調查問卷內容涵蓋了基本情況、培訓方式、信息化培訓、生產經營培訓需求、政策法規培訓需求、創業培訓需求六大部分。調查共發放問卷 1 345份,收回有效問卷1 250份,其中保定市260份、滄州市80份、承德市68份、邯鄲市102份、衡水市159份、廊坊市68份、秦皇島市22份、石家莊市169份、唐山市129份、邢臺市152份、張家口市41份,問卷有效率為92.94%。調查對象為廣義的新型職業農民群體,即已經或有意愿以農業生產、經營、服務為主要工作內容的勞動力人群,如活躍在現代農業發展一線的農技員、新型職業農民、技術協會會員、合作社社員、科技示范戶等群體。對1 250份樣本的基本情況(表1)進行統計分析發現,調查對象的年齡主要集中在31~50歲,占樣本總量的77.60%;調查對象的學歷主要是大專和本科學歷,分別占樣本總量的32.40%、48.56%;調查對象的新型職業農民類型主要以生產經營型為主,占樣本總量的48.08%,其次是專業技能型新型職業農民,占樣本總量的32.88%。由此可以看出,河北省新型職業農民培訓對象以生產經營型和專業技能型的中年農民為主,文化程度多為大專和本科。

根據統計數據顯示,2015年河北省農村居民人均可支配收入為11 051元,基于此將新型職業農民年收入水平分為 <1萬、1萬~<2萬、2萬~<5萬、5萬~<10萬及≥10萬元。通過對調研數據分析(表2)發現,河北省新型職業農民年收入水平在2萬~<5萬元的人數最多,有776人,占樣本總量的62.08%。河北省新型職業農民年收入水平在5萬~<10萬、<1萬及≥10萬元的人數占樣本總量的比例均在10%以下,依次為9.84%、5.28%、0.72%。

2 不同收入水平新型職業農民培訓需求差異分析

依據調查問卷內容的設置以及農民在培訓過程中可能涉及的各個方面,將新型職業農民培訓需求主要劃分為培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓種類、培訓目的、培訓地點和培訓單位7個部分。通過對調研數據的分析發現,在不同水平下新型職業農民對培訓種類和培訓單位需求無明顯差異。

表1 樣本基本情況描述

表2 河北省新型職業農民收入水平

2.1 培訓內容需求差異分析

對培訓內容需求的差異分析,有助于相關部門科學合理地設置培訓課程,為新型職業農民提供切實有效的幫助,提升培訓效果。根據培訓課程設置的不同將培訓內容分為4個部分,分別為信息化培訓、生產經營培訓、政策法規培訓和創業培訓。經過對調研數據分析發現,在不同收入水平下,新型職業農民對于信息化培訓需求、政策法規培訓需求和創業培訓需求無明顯差異。而在不同收入水平下,新型職業農民對生產經營培訓需求存在明顯差異。依據生產經營的不同環節將生產經營培訓分為技術類培訓、管理類培訓、營銷類培訓等。

2.1.1 技術類培訓需求差異分析 依據農民在農業生產過程中種植不同的種類,將技術劃分為糧食作物栽培技術、油料和豆類作物栽培技術等13種不同的實用技術。通過對調研數據(表3)的分析發現,對年收入水平<1萬、2萬~<5萬、5萬~<10萬元的新型職業農民來說,蔬菜栽培技術的需求是最高的,分別占比57.58%、56.06%、53.66%,均遠高于其他各項占比。而對于年收入水平在1萬~<2萬、≥10萬元的新型職業農民來說,糧食作物栽培技術的需求是最高的,分別占比59.42%、66.67%,均遠高于其他各項。可見,不同收入水平的新型職業農民對于技術類培訓的需求是不同的,出現差異的原因可能是新型職業農民生產經營不同種類的農作物,或其將擴大經營規模已經或即將涉及其他種類的農作物種植,因此導致對技術種類的需求不同,從而對技術類培訓的需求不同。

2.1.2 管理類培訓需求差異分析 根據新型職業農民在經營管理過程中可能會涉及的方面,將管理類培訓分為生產管理、生產核算方法等8個方面。通過對調研數據(表4)的分析發現,對于年收入水平<1萬、5萬~<10萬元的新型職業農民來說,經營管理的培訓需求是最高的,分別占比45.45%、56.10%,均高于其他各項。對于年收入水平在 1萬~<2萬、2萬~<5萬元的新型職業農民來說,生產管理的培訓需求是最高的,分別占比49.64%、55.54%,均高于其他各項。而對于年收入水平≥10萬元的新型職業農民來說,生產管理和經營管理的培訓需求是最高的,占比均為55.56%,均高于其他各項。由此可見,不同收入水平的新型職業農民對管理類培訓的需求是不同的,低收入的新型職業農民對經營管理培訓的需求較大,中等收入的新型職業農民對生產管理培訓的需求較大,高收入的新型職業農民則對經營管理培訓和生產管理培訓的需求均較大。

表3 不同收入水平下新型職業農民對于技術類培訓的需求差異

注:由于技術類培訓系多選,表中比例為各項數值與不同收入水平的新型職業農民人數之比,故各比例之和不等于100%。表4、表5、表6、表8同。

表4 不同收入水平下新型職業農民對管理類培訓的需求差異

2.1.3 營銷類培訓需求差異分析 根據新型職業農民在經營銷售過程中可能會涉及的方面,將營銷類培訓分為市場調研方法、營銷環境分析等8個方面。通過對調研數據(表5)的分析發現,對于年收入水平<1萬元的新型職業農民來說,營銷策略制定方法的培訓需求是最高的,占比37.88%,均高于其他各項以及其他收入水平新型職業農民的占比,占比比其他收入水平高1~7百分點。對于年收入水平在1萬~<2萬元的新型職業農民來說,市場調研方法的培訓需求是最高的,占比34.42%,均高于其他各項。對于年收入水平在2萬~<5萬、5萬~<10萬元的新型職業農民來說,電商建立與運營的培訓需求是最高的,分別占比39.82%、44.72%,均高于其他各項。而對于年收入水平≥10萬元的新型職業農民來說,目標市場選擇技術的培訓需求是最高的,占比66.67%,均高于其他各項以及其他收入水平新型職業農民的占比,其占比比其他收入水平高32~38百分點。由此可見,低收入水平的新型職業農民對營銷環境分析的培訓需求最大,中等收入的新型職業農民對市場調研方法和電商建立與經營的培訓需求最大,高收入水平的新型職業農民對目標市場選擇技術的培訓需求最大。

表5 不同收入水平下新型職業農民對營銷類培訓的需求差異

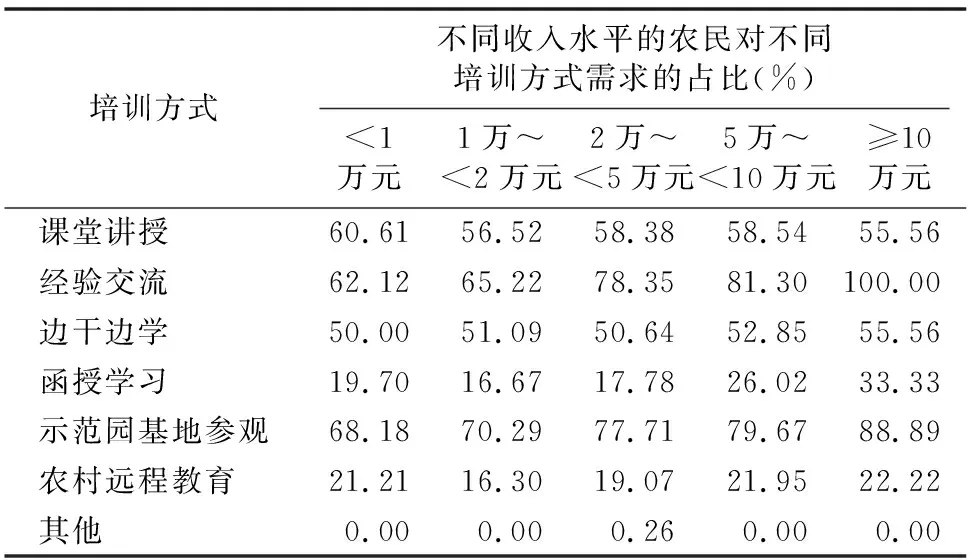

2.2 培訓方式需求差異分析

分析新型職業農民培訓方式需求的差異,有助于了解新型職業農民更傾向于哪種培訓方式,使相關部門可以運用新型職業農民喜歡的方式進行授課,提升培訓效果。依據以往培訓中使用的方式以及可能涉及的其他方式,將新型職業農民的培訓方式分為課堂講授、經驗交流等7種不同的培訓方式。

通過對調研數據(表6)進行整理分析發現,對于年收入水平<1萬、1萬~<2萬元的新型職業農民來說,示范園基地參觀這種培訓方式的需求最高,占比分別為68.18%、70.29%,均高于其他各項占比。對于年收入水平在2萬~<5萬、5萬~<10萬、≥10萬元的新型職業農民來說,培訓方式需求最高的是經驗交流,占比分別為78.35%、81.30%、100.00%,均高于其他各項占比。可見,中高收入新型職業農民對經驗交流的培訓方式需求更大,而低收入的新型職業農民對示范園基地參觀的培訓方式需求更大。

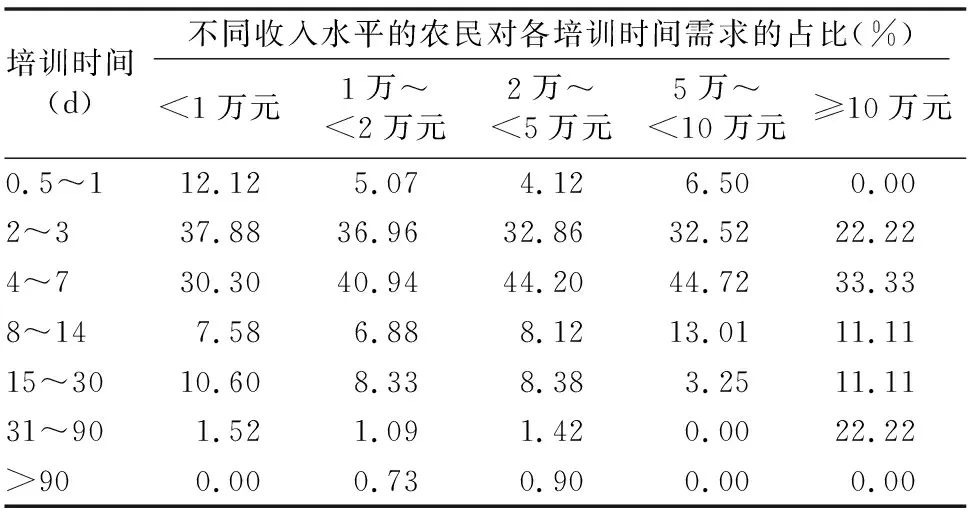

2.3 培訓時間需求差異分析

通過了解不同的新型職業農民培訓時間需求,有利于了解新型職業農民理想的時間,從而合理地制定培訓時間,便于新型職業農民最大程度地參與培訓,提升培訓效果。依據以往的培訓時間和培訓時間的長短,把培訓時間分成0.5~1、2~3 d等7類。

通過調研數據(表7)分析發現,對于年收入水平<1萬元的新型職業農民來說,培訓時間需求最高的是2~3 d,占比37.88%,高于其他收入水平,其占比比其他收入水平的新型職業農民高0.9~15.66百分點。而對于其他收入水平的新型職業農民來說,培訓時間需求最高的是4~7 d,占比分別為40.94%、44.20%、44.72%、33.33%,高于年收入水平<1萬元的新型職業農民需求占比3~15百分點。由此可見,不同收入水平的新型職業農民對培訓時間需求是不同的,但差異并不顯著,這說明不同收入水平的新型職業農民對培訓需求差異并不大,對培訓時間的長短并不是很在意,培訓時間保證在1周左右即可。

表6 不同收入水平下新型職業農民對于培訓方式的需求差異

表7 不同收入水平下新型職業農民對于培訓時間的需求差異

2.4 培訓目的需求差異分析

通過分析不同的新型職業農民培訓目的需求,有助于科學有效地制定培訓方案,最大程度地滿足新型職業農民參與培訓需要,進而達到新型職業農民的培訓目的,提升培訓效果。依據不同的培訓目的,將培訓目的分為增加收入、提高技能、獲得政策扶持等7項。

通過對調研數據(表8)的分析發現,對于年收入水平 <1萬元的新型職業農民來說,參與培訓的主要目標是為了增加收入,其占比最高,為74.24%,高于其他收入水平10百分點左右。而對于其他收入水平的新型職業農民來說,參與培訓的最大目的是為了提高自己的技能,占比分別為88.41%、94.46%、91.06%、100.00%,均高于年收入水平<1萬元的新型職業農民占比,高15~28百分點,且收入水平越高,對提高技能的需求越大,對增加收入的需求越低。高收入水平的新型職業農民更具有前瞻意識,意識到只有提升自己才是關鍵,因此對提升自身的需求更高。而對于收入相對較低的新型職業農民來說,因為收入水平較低,故參與培訓提高收入是首要目標,提升自身的需求就相對較低。

表8 不同收入水平下新型職業農民對于培訓目的的需求差異

2.5 培訓地點需求差異分析

通過分析新型職業農民培訓地點需求的差異,有助于合理選擇培訓地點,在最大程度上便于新型職業農民參加培訓,提高培訓參與度。根據培訓地點的不同,將培訓地點選擇為本村、本鄉鎮、本縣(區、市)、外省。通過對調研數據的分析發現,年收入水平≥10萬元的新型職業農民選擇的培訓地點主要是在本鄉鎮,占比55.56%,遠高于其他收入水平下的新型職業農民需求的占比,高30~44百分點。而其他收入水平的新型職業農民選擇的培訓地點主要是在本縣(區),分別占比31.82%、48.91%、48.71%、53.66%,遠高于年收入水平≥10萬元的新型職業農民培訓需求的占比,高20~43百分點(表9)。由此可以發現,不同收入水平的新型職業農民對培訓地點的選擇需求是不同的,中低收入的新型職業農民對本縣(區、市)的培訓需求最大,高收入的新型職業農民對本鄉鎮的培訓需求最大。

表9 不同收入水平下新型職業農民對培訓地點的需求差異

3 結論及對策建議

3.1 結論

本研究以實地調研為基礎,通過對河北省不同收入水平新型職業農民培訓需求差異的深入分析,得出以下結論:(1)不同收入水平的新型職業農民在生產經營培訓需求方面存在差異,尤其是在技術、管理和營銷方面。同時,在培訓方式、培訓時間、培訓目的和培訓地點的選擇上也存在差異。低收入的新型職業農民更傾向于示范園基地參觀的培訓方式,而高收入的新型職業農民更喜歡經驗交流的培訓方式;低收入的新型職業農民更喜歡較短的培訓時間(2~3 d),而高收入的新型職業農民更愿意進行4~7 d的培訓;低收入的新型職業農民參與培訓的目的是為了增加收入,而高收入的新型職業農民則是為了提高技能;低收入的新型職業農民更愿意在本縣(區、市)進行培訓,而高收入的新型職業農民更樂意在本鄉鎮進行培訓。

3.2 對策建議

3.2.1 準確把握不同收入水平新型職業農民需求,靈活安排培訓內容,加強培訓的針對性 培訓需求分析是制定培訓計劃、設計培訓方案、實施培訓活動和評估培訓效果的基礎,對新型職業農民培訓具有深遠的、全局性的影響[4]。合理安排培訓的時間、內容和形式,這樣才能有效吸引農民參與培訓、提升培訓的效果。筆者發現,不同收入水平的新型職業農民對培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓目的和培訓地點的需求是不同的,各地政府新型職業農民培訓主管部門應依據收入水平的不同有針對性地制定不同的培訓規劃,必須在準確把握新型職業農民需求的基礎上靈活安排培訓內容、創新培訓方式、合理安排培訓時間、選擇培訓地點等,進而滿足不同收入水平新型職業農民的需求,以提升新型職業農民培訓的效果。

3.2.2 以不同區域的生產特點和技術水平開展新型職業農民培訓 通過實地調研發現,不同地區對技術的需求是不同的,有的地區需要蔬菜技術,有的地區需要糧食作物技術,這是由每個地區的生產特點不同導致的,不僅如此,每個地區的技術水平也存在差異,因此應根據不同區域的生產特點和技術水平,分區域、分特點、分層次、分批次地開展不同層級的新型職業農民培訓,以滿足不同類型、不同水平的新型職業農民,提升培訓質量。

3.2.3 增加實地參觀和經驗交流,開展多元化培訓方式 通過實地調研發現,盡管不同收入水平下的新型職業農民對培訓方式的需求存在差異,但其主要需求是實地參觀和經驗交流,選擇其他培訓方式的新型職業農民也較為平均,因此應開展多元化的培訓方式,站在農民的角度,尊重農民的需求。在培訓過程中,從多個角度運用多種手段,從課堂走到田間,從理論走到實踐,讓新型職業農民從實踐中學習,切身感受。多進行實地參觀考察,多召開經驗交流會,讓新型職業農民從視覺和聽覺上來學習,從而提升培訓效果。

3.2.4 合理選擇培訓地點 在調研過程中發現,有部分新型職業農民因以往的培訓地點過遠、交通不便而出現不想去參與培訓的畏難情緒,因此相關主管部門在選擇培訓地點時,應根據該地區的實際情況合理選擇培訓地點,能夠在鄉鎮內開展的就在鄉鎮內開展,進而提升培訓效果。

3.2.5 建立健全一體化新型職業農民培訓管理體系 世界發達國家中央及地方政府均設有專門機構或社會組織協調職業農民培訓工作,保證職業農民培訓工作的順利進行[4-10]。在我國沒有一個獨立的部門負責新型職業農民的培訓,在培訓過程中存在培訓內容重復、培訓時間沖突等問題。應建立一體化的培訓管理體系,通過網絡平臺管理農民職業培訓課程的制定,各部門通過網絡平臺可選擇培訓的時間、地點以及內容,如出現內容重復、時間沖突的情況,申報課程將無法通過,從而提高培訓內容的質量和效率。