區域形象、區域文化認同與農產品區域品牌購買行為

——情景因素的調節作用

范公廣, 孟 飛

(石河子大學經濟與管理學院,新疆石河子 832003)

品牌作為最具價值的無形資產,不僅能夠創造出超越競爭對手的巨大優勢,還能有效地緩解市場交易過程中買賣雙方的信息不對稱問題。區域品牌作為品牌的一個重要分支,有效地融合了區域內的各種優質資源,它能夠向消費者傳遞有關區域產品或者服務的重要原產地信息,并在消費者心中形成一個獨特的區域形象[1]。一個強大且有吸引力的區域品牌將有效帶動區域經濟的發展[2]。隨著農業供給側結構性改革的深入,推動農業供給方式由資源消耗型驅動向質量效益型驅動快速轉變,以適應國民消費結構升級,是提升農業價值產業鏈的時代要求[3]。因此,加快農產品區域品牌化建設是促進我國農業生產提質增效、農民獲益增收以實現農業現代化建設的重要手段。

Keller認為,農產品區域品牌是指具有區位優勢的農產品品牌的集合[4],其名稱通常由區域名稱+產品名稱構成[5],例如新疆哈密瓜、佛羅里達橙汁等。農產品區域品牌化的一個重要目的是促進消費者對區域農產品的消費,進而為品牌擁有者創造未來可持續的收益[6]。因此,深入研究消費者的農產品區域品牌購買行為對區域品牌的實際塑造和區域品牌營銷而言具有重要的現實意義。然而,已有相關研究主要集中在品牌形成機制構建、質量安全管理、區域品牌價值評估等方面,較少有涉及農產品區域品牌消費的研究,對于消費者行為的研究也僅關注其購買意愿[7]。盡管購買意愿與購買行為之間存在較高的相關性,但是購買意愿并不等于購買行為[8]。根據Gollwitzer的研究結果,消費者購買意愿是分情景轉化為購買行為的,并隨著情景因素的出現不斷激發閾值,最終實現購買行為的執行[9]。而在解釋和預測消費者購買行為方面,計劃行為理論(theory of planned behavior,簡稱TPB)被認為是一個成熟的理論框架,且被廣泛應用于心理學、管理學、營銷學等多個領域[8]。Ajzen指出,在利用TPB作研究時,可以適當引入其他變量以增強理論的解釋效果[10]。例如,有學者在利用TPB研究馬來西亞食品的消費行為時,就引入了消費者自信心作為解釋變量。對于農產品區域品牌而言,區域形象被認為是塑造獨特品牌價值和傳遞區域獨特性的重要因素[11]。一個地區的區域形象能夠直接影響消費者對該區域內產品的選擇和購買[12]。此外,傳遞區域價值的區域文化是區域進行差異化定位的基礎[13]。弗里德曼(Friedman)指出,消費者對區域文化的認同感與其購買區域相關產品的意愿密切相關[14]。

基于此,本研究以計劃行為理論為基礎,引入區域形象和區域文化認同作為自變量,以情景因素為調節變量,擬構建農產品區域品牌購買行為形成機制模型并進行檢驗,從而探討農產品區域品牌實際購買行為的影響因素,以期為農產品區域品牌建設主體提供營銷管理對策。

1 理論背景與模型構建

1.1 TPB與農產品區域品牌購買行為

計劃行為理論是以期望價值理論為基礎,從信息處理角度來解釋個體一般決策行為的社會心理學理論[15]。該理論認為個體的行為意愿(intentions)決定行為結果(behaviour),行為意愿受到行為態度(attitude toward the behavior,簡稱AB)、主觀規范(subject norm,簡稱SN)和知覺行為控制(perceived behavioral control,簡稱PBC)的直接影響[10]。作為一個成熟的社會心理學理論模型,TPB能有效地解釋和預測大部分個體理性行為,并且已經被廣泛地應用于心理學、管理學、護理學、營銷學等多個領域[8]。消費者對于農產品區域品牌的購買行為與有機食品或綠色食品消費行為類似,是一種理性的購買行為,即使存在沖動消費的情形,這種能夠影響行為意圖和結果的情緒也是由行為信念引發的[10]。因此,基于TPB來探析農產品區域品牌的購買機制,不僅能夠解釋和預測消費者對于農產品區域品牌的選擇行為,而且可以通過有效的營銷手段來干預消費者的選擇行為[15],對于農產品區域品牌的發展具有重要意義。

綜上,本研究認為TPB能夠有效預測農產品區域品牌的購買行為,且消費者對農產品區域品牌的購買行為意圖決定著消費者的購買行為,其購買行為意圖由AB、SN和PBC這3個變量決定[16],即AB越積極,消費者身邊親戚朋友的支持越大(SN越大),PBC越強烈,消費者執行農產品區域品牌購買行為的意愿就越強烈,反之就會越弱。據此,提出如下假設:

H1:消費者對農產品區域品牌的購買意愿正向影響其購買行為;

H2:消費者對農產品區域品牌的態度正向影響其購買意愿;

H3:消費者的主觀規范正向影響其購買農產品區域品牌的意愿;

H4:消費者的知覺行為控制正向影響其購買農產品區域品牌的意愿。

1.2 區域形象、區域文化認同與農產品區域品牌購買行為

區域品牌營銷的基本目標是通過積極的區域形象來向消費者傳遞區域的獨特性[11],以塑造獨特的品牌價值。因此,區域品牌營銷理論的核心概念是區域形象[17]。即使如此,區域形象卻因其構成的復雜性,目前仍缺乏統一的定義[18]。學術界普遍認為,區域形象是指人們對某一區域所持有的總體印象或者觀點。一個地區的區域形象會對該區域內產品的銷售產生重大影響[17]。一方面,區域形象對消費者購買區域相關產品的態度會產生顯著影響[19];另一方面,區域形象也直接影響消費者對區域相關產品的選擇和消費行為[12]。根據營銷認知過程,消費者對特定區域形象資源的感知形成了區域形象[20]。區域形象資源指的是區域所有相關資源的總和,包括自然資源、區域產品、產業、區域名稱、人口等有形的元素和歷史文化、人文氣息、價值觀念、生活方式等無形的元素,這些無形元素被稱為區域文化[21]。有研究表明,社會文化會影響社會經濟活動。對于區域營銷而言,區域文化有助于區域的差異化定位[13]。區域文化認同是指消費者對于某一區域文化的自我歸屬的心理過程[21]。喬納森指出,區域文化認同與消費行為密切相關[14]。消費者對區域文化的認同促使消費者對區域產品產生消費意愿,且文化認同程度越高,購買的意愿越強[22]。

綜上,本研究認為,對于農產品區域品牌而言,產地區域形象越積極,消費者的購買意愿便越強烈;消費者對區域文化的認同越高,其購買意愿越強烈。并提出如下假設:

H5:區域形象正向影響消費者對農產品區域品牌的購買意愿;

H6:區域文化認同正向影響消費者對農產品區域品牌的購買意愿。

1.3 情景因素的調節作用

Armitage等在對185篇計劃行為理論相關文獻的元分析發現,行為意愿只能解釋16%~37%的行為方差[23]。盡管消費者的購買意愿與實際購買行為之間存在較高的相關性,但是并不代表消費者的購買意愿就等于購買行為[8]。已有研究認為,人們形成行為意愿的過程是提高實際行為長期可得性的過程,行為意愿把行為分解為若干具體的情景,一旦情景因素出現,便會激發單一行為意愿的閾值,并順次激發,直到行為執行[9]。因此,情景因素是調節消費者將購買意愿轉化為實際購買行為的重要變量,差異化情景因素的出現將對實際購買行為的發生產生不同影響的作用[24]。曲英等在以TPB為基礎研究城市居民垃圾分類行為時指出,情景因素在行為意愿向實際行為的轉化過程中起著重要的調節作用[25]。有學者認為,情景是指消費者在實施購買活動時個體所面臨的短暫的客觀環境因素。Belk認為,情境因素由5個部分構成,分別是物理環境(physical surroundings)、社會環境(social surroundings)、時間視角(temporal perspective)、任務定義(task definition)和先前狀態(antecedent states)[26]。其中,物理環境對消費行為的影響最為明顯,它指的是發生消費行為的地理位置、購物場所、裝飾環境、聲音、氣味、光照、價格以及周圍其他商品或者可被看見的材料物體等;社會環境是指參與消費行為的其他人,包括他們的特點、所扮演的角色以及與消費者本人互動的情況;時間視角指的是消費行為發生的時間長短或者可支配時間的充裕程度;任務定義是指消費者進行購買行為的意圖或者要求;先前狀態是指消費者在消費行為發生之前的瞬間情緒(如焦慮、著急、愉悅、興奮等)以及當時所具備的條件(如擁有現金的多少、是否處在疲勞狀態、是否感冒等),而不包括一些長期存在的特征(如身體殘疾)[26]。根據消費者決策過程理論,消費者購買決策和消費行為總是在特定情境下產生的。因此,購買地點的遠近、購買環境的感知好壞、購買當天的天氣狀況、與服務人員的互動情況、陪同購買他人的身份、購買產品的目的、購買時間的緊迫程度、所購產品的急需程度、購買當天的心情狀態、資金狀態以及身體狀態等情景的變化,均會影響消費者的購買決策行為。此外,對于農產品而言,促銷環境是影響消費者購買行為的重要情景,不同促銷幅度對購買決策產生不同的影響效果[27]。

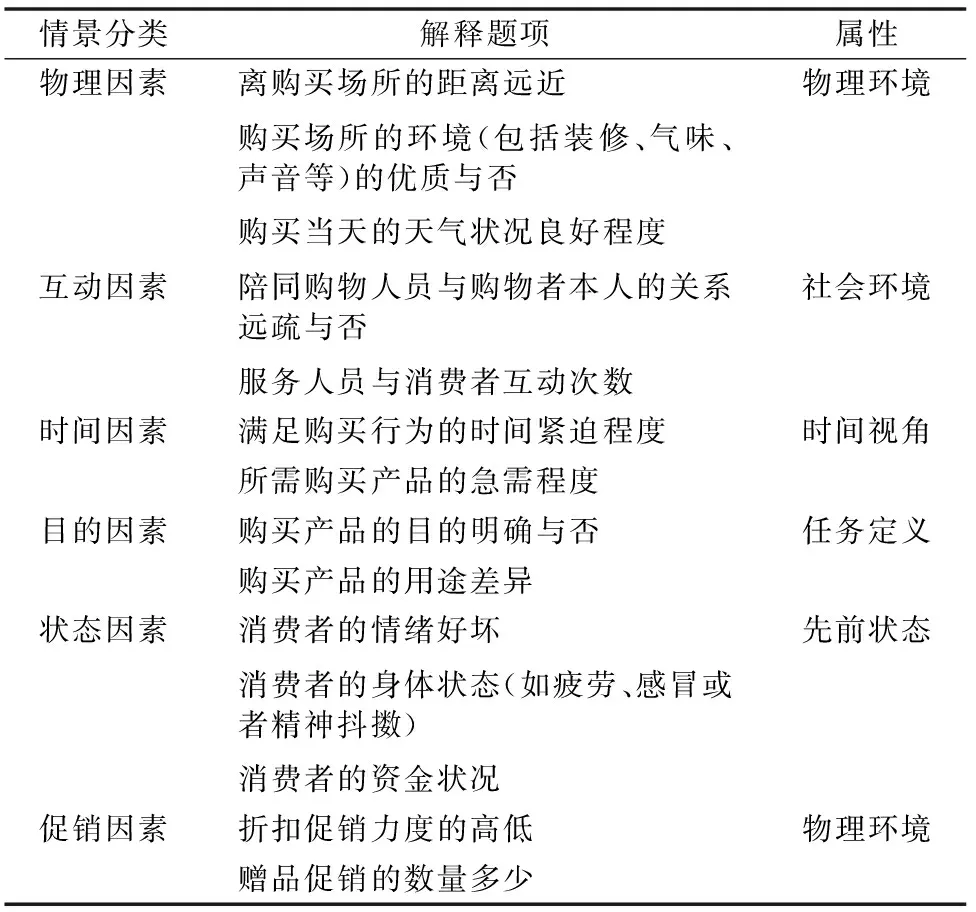

基于此,本研究以Belk對情景因素的分類和論述[26]為基礎,結合消費者購買決策理論和實際調研,將情景因素分為物理因素、互動因素、時間因素、目的因素、狀態因素及促銷因素6個方面(表1),并提出如下假設:

H7:情景因素在農產品區域品牌購買意愿向購買行為的轉化過程中具有調節作用;

H7a:物理因素在農產品區域品牌購買意愿向購買行為的轉化過程中具有正向調節作用;

H7b:互動因素在農產品區域品牌購買意愿向購買行為的轉化過程中具有正向調節作用;

H7c:時間因素在農產品區域品牌購買意愿向購買行為的轉化過程中具有正向調節作用;

H7d:目的因素在農產品區域品牌購買意愿向購買行為的轉化過程中具有正向調節作用;

H7e:狀態因素在農產品區域品牌購買意愿向購買行為的轉化過程中具有正向調節作用;

H7f:促銷因素在農產品區域品牌購買意愿向購買行為的轉化過程中具有正向調節作用。

表1 基于Beik(1975年)的情景因素分類

2 研究設計

2.1 問卷設計

研究問卷共分為3個部分,為了方便被調查者的理解和閱讀,第一部分將農產品區域品牌明確界定如下:以區域名+產品名的形式冠名的具有特殊風味和口感的農產品品牌,并舉例,如西湖龍井茶、庫爾勒香梨、煙臺蘋果、安溪鐵觀音等;第二部分是對被調查者基本情況的采集,包括年齡、性別、收入及學歷等;第三部分由7個李克特7級量表組成。其中行為態度(X1、X2)的測量參考了French等的量表設計[28];主觀規范(X3、X4、X5、X6)的測量參考勞可夫的量表[29];知覺行為控制(X7、X8、X9)的測量參考Taylor等的研究報告[30];區域形象(X10、X11、X12、X13、X14)的測量參考了楊杰的量表設計[31];區域文化認同(X15、X16)的測量參考了Huynh的量表設計[32];購買意愿(X17、X18、X19)測量參考了Zeithaml等的量表設計[33];情景因素的測量參考了Belk的情景因素分類定義,分為物理因素(X20、X21、X22)、互動因素(X23)、時間因素(X24)、目的因素(X25)、狀態因素(X26、X27)、促銷因素(X28)[26];購買行為(X29)的測量參考Ajzen提供的計劃行為理論標準問卷編制樣板[34],以過去發生的行為代替農產品區域品牌的實際購買行為。

2.2 數據收集

本研究的預調研采用線下發放紙質問卷的形式,總共發放問卷34份,有效問卷34份。根據預調研情況和被調查者的反饋,對問卷進行了修改與完善,形成正式問卷。正式調研采用線下線上結合的方式,總共發放問卷550份,線下紙質問卷主要在超市門口、公園、大學校園等人流聚集的地方面對面發放,總共發放230份,回收221份;線上電子問卷主要通過QQ、微信、論壇等平臺以及問卷調查中介發放320份,回收286份。剔除填寫不完整等不符合要求的問卷后,共得到有效問卷474份(有效率為93.5%)。從整體樣本看,男女比例為43.5 ∶56.5。年齡以20~50歲居多,占比為93.4%。最高學歷以本科為主,占比為61.6%;碩士次之,占比為 29.5%。收入以2 000~4 000元為主,占比為30.8%;4 001~6 000元次之,占比為26.6%;6 000元以上占比為21.1%。

3 數據分析

3.1 信效度檢驗

本研究采用SPSS 23.0對數據進行可靠性分析處理,結果顯示,測量行為態度、主觀規范、知覺行為控制、區域形象、區域文化認同、購買意愿以及情景因素(包含6個因子)的各分量表的Cronbach’sα值分別為0.844、0.836、0.822、0.821、0.850、0.820、0.905(表2),均大于0.65的可接受信度標準,因此可見問卷具有較好的內部一致性。本問卷中的各量表是在已有理論的基礎上,參考國內外已有的成熟量表設計的,同時在預調研后對問卷作了進一步修改與完善,從而保證本問卷各量表的內容效度。為了檢驗問卷的建構效度,對數據進行了探索性因子分析,結果顯示,各分量表的KMO值均高于0.60,Bartletts’球形檢驗在0.001水平上顯著,表明具有因子分析的可行性。分析結果顯示,行為態度的因子載荷量在0.930~0.931之間,累計方差解釋量為86.513%;主觀規范的因子載荷量在0.758~0.883之間,累計方差解釋量為67.464%;知覺行為控制的因子載荷量在0.765~0.931之間,累計方差解釋量為74.202%;區域形象的因子載荷量在0.678~0.825之間,累計方差解釋量為58.465%;區域文化認同的因子載荷量在0.933~0.934之間,累計方差解釋量為86.981%;購買意愿的因子載荷量在0.823~0.905之間,累計方差解釋量為73.718%;情景因素的因子載荷量為 0.621~0.824,累計方差解釋量為57.354%。可以看出,各變量的因子載荷量均高于0.6,且累計方差解釋量均在50%以上,表明量表具有良好的建構效度。

3.2 模型擬合與檢驗

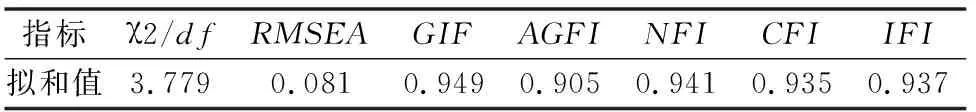

本研究采用Amos 23.0對模型進行了檢驗,表3結果顯示,卡方值為566.988,自由度為150,卡方自由比為3.779,高于最優指標3.0,但是低于寬松值5.0,因此可見模型的契合度不是很理想。這主要是因為本研究的樣本數量較大,導致卡方值過大。有研究認為,結構方程的卡方檢驗的最佳適配樣本數一般低于200份。RMSEA(近似誤差均方根)為0.081,大于0.8,小于 0.1,因此模型擬合尚可接受,模型具有普通適配性。此外,GIF(方程的適配指數)為0.949,AGIF(調整后的適配指數)為0.905,NFI(標準適配指數)、CFI(比較適配指數)、IFI(增值適配指數)分別為0.941、0.935、0.937,均大于0.90的臨界值,模型路徑圖與數據的適配程度良好。同時模型的擬合結果顯示,購買意愿與購買行為之間的路徑系數為0.643(P<0.001),表明農產品區域品牌購買意愿能夠顯著正向地影響其購買行為,假設H1成立;行為態度、主觀規范、知覺行為控制與購買意愿之間的路徑系數分別為0.274(P<0.01)、0.108(P<0.001)、0.474(P<0.001),表明消費者的態度、 主觀規范及知覺行為控制對農產品區域品牌購買意愿具有顯著正向的影響,假設H2、H3、H4成立。新引入的變量,區域形象與購買意愿之間的路徑系數為0.110(P<0.05),區域文化認同與購買意愿之間的路徑系數為0.371(P<0.001),表明區域形象和區域文化認同對農產品區域品牌購買意愿具有顯著正向的影響,假設H5、H6成立(圖1)。

表2 信效度檢驗結果

表3 模型擬合相關指數

3.3 情景因素的調節效應檢驗

以購買行為為因變量Y、購買意愿為自變量X、情景因素為調節變量D、人口統計學因素(包括性別、年齡、職業、籍貫、學歷、收入)為控制變量Z構建購買意愿與購買行為的回歸模型如下:

Y=b0+(b1+b2D)X+b3Z。

式中:b0、b1為常量;b2、b3為≠0的常量。

對模型進行轉化:Y=b0+b1X+b2DX+b3Z,在該模型中,如果交互變量DX的系數b2不為0且顯著,則調節變量D對模型具有調節作用。同時有學者認為,除檢驗回歸系數以外,對回歸模型的R2進行F檢驗也可以判定調節變量D的調節效應,2種檢驗結果在數據穩定的情況下呈現一致性,在數據不穩定的情況下可能出現不一致,此時的調節效應介于顯著與不顯著之間。

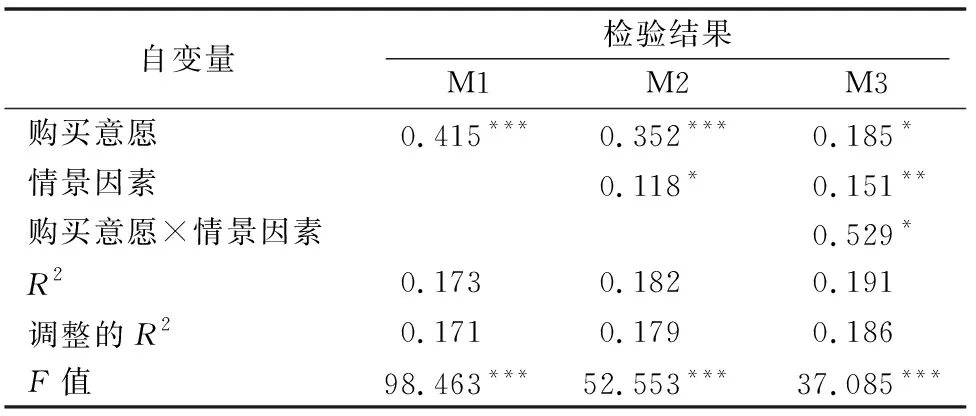

采用SPSS 23.0對數據進行逐層多元回歸分析,結果見表4、表5。以購買意愿作為自變量、購買行為作為因變量構建模型M1,回歸結果顯示,購買意愿的標準化系數為0.415,在 0.001 的水平上顯著,假設H1再次得到驗證。M2是在模型M1中加入調節變量情景因素構成的模型,回歸結果顯示,購買意愿的標準化回歸系數為0.352(P<0.001),情景因素的標準化系數為0.118(P<0.05),表明情景因素正向影響購買行為。在此基礎上,加入購買意愿和情景因素的交互變量構成模型M3,回歸結果顯示,購買意愿的標準化系數為0.185(P<0.05),情景因素的標準化系數為0.151(P<0.01),其交互變量的標準化系數為0.529,在0.05水平上顯著,同時相比于模型M1和M2,模型M3的調整后的R2明顯增高,且F值在0.001水平上顯著,表明情景因素調節了購買意愿與購買行為之間的關系,假設H7得到驗證。

表4 情景因素調節作用檢驗(n=474)

注:因變量=購買行為,“*”代表影響顯著(P<0.05),“**”代表影響極顯著(P<0.01),“***”代表影響極顯著(P<0.001)。下表同。

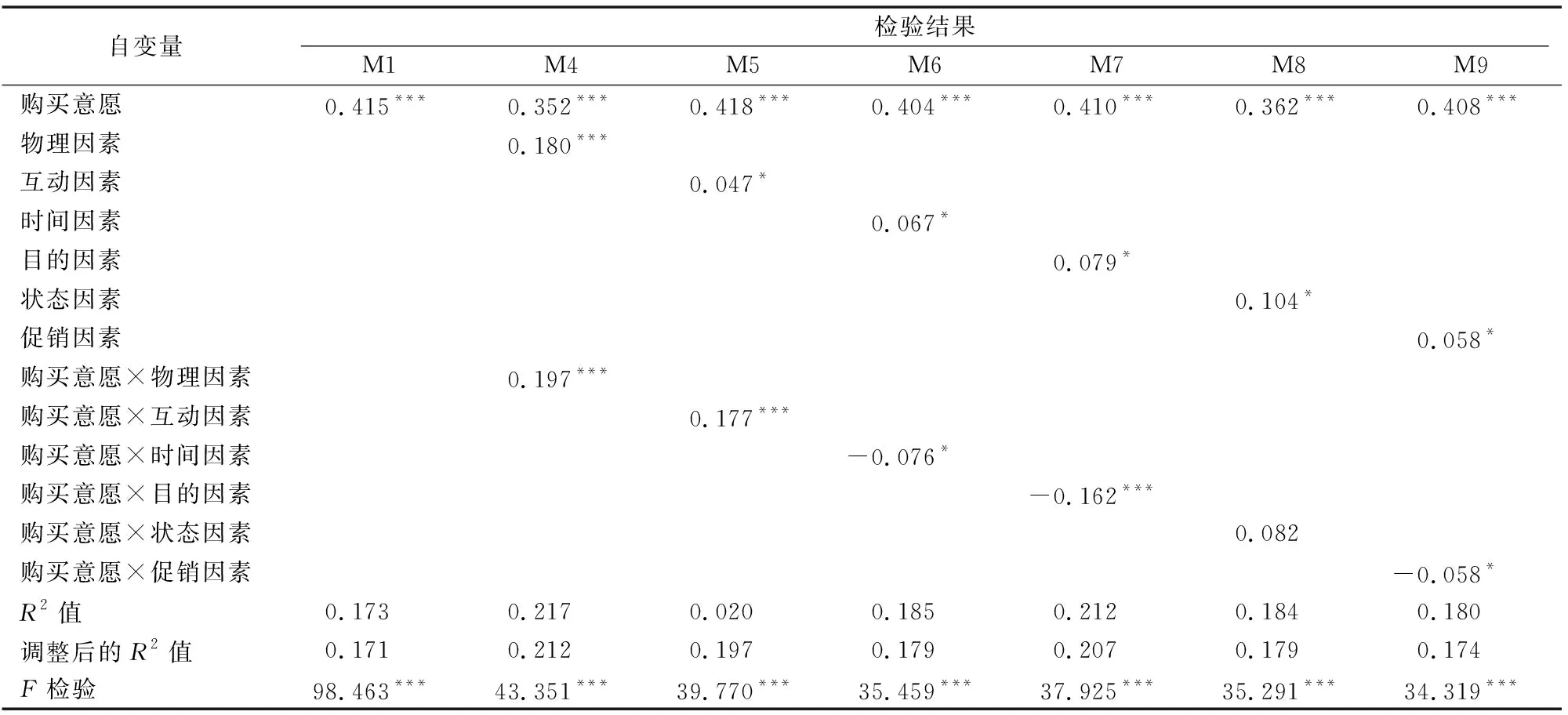

M4、M5、M6、M7、M8、M9分別是以情景因素的6個因子(物理因素、互動因素、時間因素、目的因素、狀態因素及促銷因素)及其與購買意愿的交互變量(購買意愿×物理因素、購買意愿×互動因素、購買意愿×時間因素、購買意愿×目的因素、購買意愿×狀態因素、購買意愿×促銷因素)作為自變量、以購買行為作為因變量構建的模型。

模型M4的回歸結果顯示,購買意愿的標準化系數為 0.352(P<0.001),物理因素的標準化系數為0.180(P<0.001),其交互變量的標準化系數為0.197(P<0.001),模型調整后的R2值高于模型M1,且F值在0.001水平上顯著,表明物理因素正向調節了購買意愿與購買行為的關系,假設H7a得到驗證。模型M5的回歸結果顯示,購買意愿、互動因素及其交互變量的標準化系數分別為0.418(P<0.001)、0.047(P<0.05)、0.177(P<0.001),同時調整后的R2大于模型M1,F值在0.001水平上顯著,表明互動因素正向調節了購買意愿與購買行為的關系,假設H7b得到驗證。模型M6的回歸結果顯示,購買意愿、時間因素及其交互變量的標準化系數分別為0.404(P<0.001)、0.067(P<0.05)和 -0.076(P<0.05),同時調整后的R2大于模型M1,F值在0.001水平上顯著,表明時間因素負向調節了購買意愿與購買行為的關系,假設H7c不成立。模型M7的回歸結果顯示,購買意愿、目的因素及其交互變量的標準化系數分別為 0.410(P<0.001)、0.079(P<0.05)和-0.162(P<0.001),同時調整后的R2大于模型M1,F值在0.001水平上顯著,表明目的因素負向調節了購買意愿與購買行為的關系,假設H7d不成立。模型M8的回歸結果顯示,購買意愿、狀態因素的標準化系數分別為0.362(P<0.001)、0.104(P<0.05),其交互變量的標準化系數為0.082(P>0.05),而調整后的R2大于模型M1,F值在0.001水平上顯著,表明狀態因素的調節效應介于顯著與不顯著之間,假設H7e不成立。模型M9的回歸結果顯示,購買意愿、促銷因素及其交互變量的標準化系數分別為0.408(P<0.001)、0.058(P<0.05)、-0.058(P<0.05),同時調整后的R2大于模型M1,F值在0.001水平上顯著,表明促銷因素負向調節了購買意愿與購買行為的關系,假設H7f不成立。

表5 情景因素各因子調節作用檢驗(n=474)

4 結論與啟示

4.1 研究結論

(1)基于TPB的農產品區域品牌購買行為形成機制模型顯示,行為態度、主觀規范以及知覺行為控制對農產品區域品牌購買意愿具有顯著的正向影響,符合TPB中態度、主觀規范以及知覺行為與購買意愿之間的關系[16]。新引入變量區域形象和區域文化對農產品區域品牌購買意愿具有顯著的正向影響,但是區域形象對農產品區域品牌購買意愿的影響顯著性不強(P<0.05),除去研究過程中測量可能存在的誤差之外,還與區域形象本身的復雜性有關系。區域形象雖然對消費行為具有直接或者間接影響,但是由于區域形象構成包含很多方面,很難對其進行明確有效的界定[18]。相比于區域形象,作為一種心理反應過程的區域文化認同[21],對農產品區域品牌購買意愿有著較為顯著的正向影響(P<0.001),即消費者對某一區域的文化認同水平越高,其對該區域內農產品區域品牌越容易產生購買行為。

(2)情景因素在農產品區域品牌購買意愿向購買行為的轉換過程中具有正向調節作用。在本研究中,主要表現在物理因素、互動因素和狀態因素3個方面。其中物理因素越積極,即購物距離越近,購物當天天氣越好等,消費者對農產品區域品牌的購買意愿越容易轉化為購買行為。互動因素越積極,即與陪同購物人員關的系越親密,與服務人員互動次數越多,互動效果越好,購買意愿越容易轉化為購買行為。狀態因素對購買意愿向購買行為的轉化雖然也存在正向調節效應,即消費者購物當天心情越好,所帶資金越充足,則購買意愿較容易轉化為購買行為,但調節效應介于顯著與不顯著之間,也有學者認為這種結果是由于樣本數據的不穩定性所致。

(3)情景因素的其他3個因子,即時間因素、目的因素、促銷因素在農產品區域品牌購買意愿向購買行為轉化過程中起到了負向調節作用,與前文正向調節的假設完全相反。表明時間越緊急,農產品區域品牌購買意愿越難轉化為購買行為;目的越明確,購買意愿越難轉化為購買行為;促銷力度越大,購買意愿越難轉化為購買行為。Svenson等認為,消費者在有限的時間內作出購買決策時,會感受到時間壓力[35]。時間壓力會嚴重降低決策質量,并能抑制購買行為[36]。因此在農產品區域品牌的購買過程中,時間因素越積極,消費者的決策時間越有限,所購農產品越是急需,消費者作出購買行為決策時感受到的時間壓力越大,從而抑制購買意愿向購買行為的轉化。消費者的購買目的越明確,其對農產品的要求就越高,反而就越難進行選擇。例如,購買一盒西湖龍井茶,對于用途并不明確和送親友這2種行為,后者的購買意愿轉換為購買行為的困難程度將遠高于前者。促銷因素包括價格促銷力度和贈品促銷力度2個方面,Gupta認為,過高的價格促銷頻率和促銷深度將嚴重損害被促銷品牌的品牌資產,從而對消費者購買行為產生負向影響[37]。而相對于價格促銷,過度的贈品促銷可直接降低消費者對被促銷產品的購買意愿[38]。因此可見,農產品區域品牌的促銷力度過大,消費者感知到的品牌價值降低,購買意愿本身被削弱,從而降低購買意愿向購買行為的轉化。

4.2 管理啟示

根據以上研究結論,提出如下管理建議:

第一,農產品區域品牌的設計要突出目標消費群體關心的核心品牌價值,以提升消費者對品牌的友好態度和關注度;地方政府和相關行業協會要進行積極的社會輿論引導,使農產品區域品牌消費成為一種社會型消費觀念或者消費趨勢,提升大眾對農產品區域品牌消費的主觀規范;建立完善的農產品區域品牌流通渠道和市場監管機制,并制定合理的產品價格,以提高消費者購買農產品區域品牌商品的便利性、經濟性和安全性,進而改善其對農產品區域品牌消費行為的知覺行為控制。

第二,在農產品區域品牌營銷推廣過程中,注重品牌所在區域的區域形象塑造,并加強區域文化輸出力度,提高消費者對區域和區域文化的認同感。從改善區域政府形象、加快治理區域環境、大力發展區域文化教育等多方面提升整體區域形象,促使消費者對品牌所在區域產生積極良好的印象;同時,要發掘區域具有鮮明特色和代表性的歷史文化、民俗風情等,并通過相關渠道和媒介進行大力的宣傳,將這些區域特色的文化有效地傳播出去,提升消費者的熟悉度,進而提升其對農產品區域品牌所在區域的區域文化認同。

第三,在農產品區域品牌的終端銷售過程中,要盡可能為消費者提供多種購買途徑,并縮短購買過程的物理距離,例如,線上銷售農產品區域品牌商品,要盡量縮短消費者從下單到收到產品的時間;線下銷售農產品區域品牌商品,要盡量在靠近大量目標消費群體的地方售賣,縮短消費者購買的空間距離。購買場所的裝修環境要與農產品品牌特性相適應并能夠讓消費者產生愉快舒適的感覺,例如,線上的門店要注意網頁風格設計、產品展示圖片效果等;線下門店要注意門店裝修、產品展示位置、門店燈光以及店內音樂等。努力提高終端服務人員的服務意識和服務質量,提升消費者購物體驗,例如,線上銷售的在線客服人員或者線下銷售的品牌導購人員要及時解答消費者疑惑,積極與消費者進行溝通。對具有明確購買目的的消費者,他們一般具有較為強烈的購買意愿,但是轉化為購買行為的過程較長,因此終端服務或者導購人員要與其耐心交流,給予其充足的選購時間。此外,對于已經具有一定知名度的農產品區域品牌要慎重選擇降價或買贈促銷的方式,這種不當的促銷不僅會損害消費者心中的品牌價值,更會削弱消費者的購買意愿。