昆山市稻麥產業發展現狀、存在問題與技術需求

吳桂成 史平 李曉峰

摘 要:該文在系統調研的基礎上,闡述了昆山市稻麥產業發展現狀,分析了其發展過程中存在的問題,并對產業化開發技術需求給出了建議,旨在為昆山市稻麥產業發展提供依據。

關鍵詞:稻麥產業,發展現狀,存在問題,技術需求

中圖分類號 F326.1文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2019)24-0036-02

昆山市位于東經120°48′21″~121°09′04″、北緯31°06′34″~31°32′36″,屬北亞熱帶南部季風氣候區,四季分明、光照充足、雨量充沛,是我國傳統魚米之鄉的主要代表地之一。昆山市現有耕地1.58萬hm2,常年稻麥兩熟。近年來,昆山市秉承“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念,深化農業供給側結構性改革,大力推進耕地輪作休耕制度,加快推進種植業結構調整,著力提升糧食質量、效益和市場競爭力,以期走出一條“產出高效、產品安全、資源節約、環境友好”的糧食生產現代化發展道路。

1 發展現狀

1.1 稻麥產能 2018年全市種植水稻面積0.73萬hm2,較上年增加0.02萬hm2、增幅3.1%;平均單產9345.0kg/hm2,較上年增產22.5kg/hm2、增幅0.2%;總產6.78萬t,較上年增加0.22萬t、增幅3.4%。2018—2019年全市種植小麥面積0.45萬hm2(實施耕地輪作休耕0.29萬hm2),較上年減少0.04萬hm2、降幅8.6%;平均單產4867.5kg/hm2,較上年增產1252.5kg/hm2,增幅5.4%、總產2.2萬t,較上年減少0.1萬t、降幅4.3%。

1.2 品種布局 從2016年起,全市水稻全部種植常規粳稻品種,2018年全市主推武運粳30(0.51萬hm2、占比70.6%)、南粳46(0.15萬hm2、占比21.1%),試種蘇香粳100(0.05萬hm2、占比6.4%),主導品種覆蓋率98.3%;2018—2019年,全市小麥以鎮麥10號當家,種植0.30萬hm2、占比66.2%;揚麥16為搭配品種,種植0.15萬hm2、占比33.8%。

1.3 種植方式 近10年,全市稻麥種植方式全面向輕簡化、機械化發展,2012年水稻種植基本實現了機械化。2018年,全市水稻機種率96.4%、機插率77.1%;2018—2019年,全市小麥機播、機滅茬占比70.8%,套播麥和板茬麥占比29.2%。

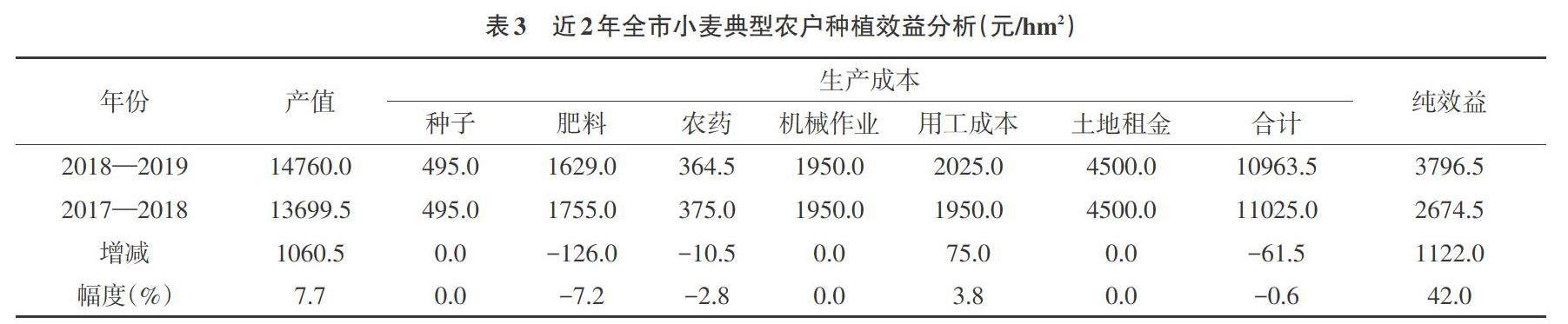

1.4 經濟效益 2018年全市水稻雖然單產穩定,但稻谷收購價格下降幅度較大,水稻整體生產效益較2017年下降1671.0元/hm2,降幅17.0%(表1);據典型農戶水稻不同種植方式統計,機插稻純效益9489.0元/hm2,較直播稻(5400.0元)高4090.5元/hm2,增幅75.8%(表2)。2018—2019年典型農戶小麥產量較上年顯著增產,雖然最低收購價略有下調(2.26元/kg),但總產值增加15907.5元/hm2;生產成本中,肥藥略有下降,人工增加了75.0元/hm2,總成本減少了61.5元/hm2;最終純效益3796.5元/hm2,較上年增加1117.5元/hm2,增幅42.0%(表3)。

1.5 銷售現狀 目前,全市糧食銷售仍以糶糧為主,2018—2019年全市小麥糶到糧管所接近100%(據市糧食局統計,全市簽訂訂單397戶,面積0.43萬hm2,收購2.24t小麥);2018年全市水稻80%左右稻谷糶到糧管所(據市糧食局統計,全市簽訂訂單554戶,面積0.72萬hm2,收購5.4萬t左右稻谷),20%左右以稻米銷售(企業訂單全市在333.3hm2左右)。

2 存在問題

2.1 稻麥品種單一 目前,昆山市水稻品種仍以南粳46為主,該品種種植已近10年(該品種稻米的口感已為廣大市民所習慣,難以尋找替代品種);小麥從2011年開始,全市僅種植揚麥16,直到2017年秋播才開始較大面積種植鎮麥10號。品種單一化一定程度會給生產帶來巨大的風險,尤其在江蘇蘇南地區小麥赤霉病多發、水稻稻瘟病偏重的情況下,其弊端尤為突出。

2.2 稻麥兩熟茬口緊張 正常年份,昆山市水稻適宜收獲期為11月初,小麥播種適期在11月上旬;小麥適宜收獲期為5月中旬,水稻移栽期在5月底到6月初[1]。昆山市稻麥適宜收獲期與播栽期有部分重疊,而收種時期還常遇持續陰雨天氣,嚴重制約了稻麥兩熟綠色高質高效。

2.3 機械化發展不平衡 目前,全市糧食生產全程機械化正如火如荼,但契合水稻綠色高質高效全程機械化配套模式缺乏,在機具配套優化選型與標準化農藝匹配上尤為突出。小麥機械化種植情況更不樂觀,近年來,機條播一直處于試驗試種階段,去年秋播天氣較好,機條播比例在40%左右,而一旦碰到陰雨天氣則難以機播。

2.4 規模化生產專業化服務滯后 昆山市稻麥生產規模化程度較高,技術推廣體系由服務于千家萬戶轉型為強化服務新型經營主體(種糧大戶、家庭農場、專業合作社與涉糧企業),但服務模式嚴重滯后,迫切需要能夠適應現代稻麥產業發展的社會化、專業化、信息化技術推廣服務模式。

3 技術需求

3.1 優良食味水稻、專用小麥新品種更新換代 由于地域問題,目前適宜昆山市種植的優良食味水稻、專用小麥新品種較少。近年來,昆山市一直主推優良食味水稻品種為南粳46,小麥則一直以揚麥16為主,難以找到綜合表現相近的替代品種,迫切需要技術支持。

3.2 節肥技術 耕地輪作休耕,通過綠肥種植或深耕曬茬可改善耕地性狀、提高土壤肥力,但對綠肥品種選擇、提高地力效果等均不明確[2];高效復合緩釋肥一次性施用就能夠滿足稻麥生長需要,極大地減少了化學肥料投入量、節省了勞動力成本。目前,因新型肥料特性與配套施用技術不清,市場上的一些控釋肥或緩釋復合肥實際使用效果還不太理想。

3.3 節藥技術 近年來,稻麥病蟲害綠色防控技術應用的報道屢有出現[3-4],相關技術模式也較為成熟,迫切需求不同種植方式,形成稻麥病蟲害綠色防控技術模式,并應用到大面積稻麥生產上;生產上迫切需要高效、低毒、低殘留的化學農藥和生物農藥、高效施藥機械等病蟲害綠色防控投入品。

3.4 稻田綜合種養技術 稻田綜合種養作為一種生態循環農業模式,產出的稻米、畜禽和水產品綠色、優質、安全,一地雙業、一水雙用、一田雙收,是農業供給側結構性改革的重要舉措,也是稻米產業化開發的重要支撐[5-6]。2016年,昆山開展了“稻鴨共作”、“稻蟹共作”2種技術模式探索,至2018年,全市11個區鎮共建成稻田綜合種養示范點15個,實現了全覆蓋。稻田綜合種養下水稻品種的選用、水稻機插高效栽培技術、田間病蟲草害的高效綠色防控技術等方面缺乏基礎性研究,需極大地加強。

3.5 小麥機條播綠色高質高效栽培技術 昆山市土壤為黏土[7],土質較粘,小麥播種期間連續陰雨頻發,加上復耕復種田塊平整度差,小麥播種機械難以推廣。小麥生產機械化率低,產業化開發難度大,故迫切需求適宜本地的小麥播種機械以及配套的綠色高質高效栽培技術。

參考文獻

[1]王龍俊,蔣小忠,吳桂成,等.江蘇省粳稻-小麥周年種植資源分析與高產組合配置[J].耕作與栽培,2013(6):1-4.

[2]吳桂成,史平,高文偉.讓耕地更肥 讓生態更美-昆山耕地輪作休耕的探索實踐[J].江蘇農村經濟,2019(6):50-51.

[3]張建軍,王煒,夏中衛,等.香根草在水稻螟蟲綠色防控中的作用評價[J].農業與技術,2018(08):7-8.

[4]魯艷輝,鄭許松,呂仲賢.水稻螟蟲誘殺植物香根草的發現與應用[J].應用昆蟲學報,2018,55(06):163-169.

[5]朱永猛,施繼標,蔡孝洲.稻田綜合種養產業發展探析-以江蘇省泗洪縣為例[J].農村經濟與科技,2017(28):56-58.

[6]沈曉坤,岸田芳朗,戴網成,等.零日齡放鴨在稻鴨共作上的應用[J].中國稻米,2007(6):60-61.

[7]姚振飛,王少華,吳匡勤.昆山市土壤養分現狀與變化趨勢研究[J].農業資源與環境學報,2013(5):36-38.

(責編:張 麗)