校企深度融合的土建類高職院校實訓基地建設研究

黃兆康 付希堯 孫義剛 劉知魚

【摘 要】本文闡述建設校企深度融合的實訓基地的背景,從校企深度融合背景下的BIM應用技術實訓平臺搭建、學院—系部—專業—課程四級聯動實訓制度的建立、融合現代企業文化的實訓環境建設三方面論述校企深度融合的土建類高職院校實訓基地建設措施,以構建更為合理的、良性循環的、可持續發展的人才培養模式,提升復合型職業人才的培養能力。

【關鍵詞】校企深度融合? 土建類高職院校? 實訓基地? 建設

【中圖分類號】G? 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2019)10C-0181-03

高職土建類專業是實踐性較強的專業,要求學生在實際工作中具有較強的實踐工作能力。真實場景的實驗實訓可以讓學生在獲得理論知識之后,對所學知識進行初步的應用,從而在校內就可以學習到施工設計等實際工種的真實工作技能和經驗,進而培養協作、獨立工作能力,進入下一步熟悉土建類專業的設計流程和設計軟件的運用,各項施工工藝技術、各類項目管理應用軟件及各種工具的使用。因此,實驗實訓是土建類高職院校較為重視的一個關鍵性環節,而作為實訓有效載體的實訓基地,更是土建類高職院校教育教學的重要組成部分。本文擬以廣西建設職業技術學院為例,探索校企深度融合的土建類高職院校實訓基地的建設。

一、建設校企深度融合的實訓基地的背景

當前大部分高職院校選擇的職業技能人才培養模式為2年理論知識教學和1年工程項目實習實訓的“2+1”高職教育培養模式,這種模式經過若干年的實踐形成了較好的運行模式,也產生了一定的效益,但是如果辯證地來看待這種模式,就會發現它也存在著一些不夠完善的地方。例如如果不能很好地監控學生在校外的實習實訓,大三年級就有可能成為學生教育的“真空時期”,尤其是當一些社會化的校企合作深度不夠、目的異化、忽視對于學生職業道德的培養而過分看中對于工作操作技能的學習,就會造成創新創造能力弱化、職業素養不足、價值觀趨向培養等諸多問題。學校對學生沒有比較好的監督和了解,學生對所學知識也缺乏全面系統的總結與提高,造成學生長期的職業生涯受到局限。同時學生對學校和工作缺乏責任感,造成學生在頂崗實習期間和畢業初期流動性大,過多的人才流失使企業也無法從合作中受益。

為了開辟實訓基地建設的新路徑,廣西建設職業技術學院深化了新時代背景下的校企合作模式實踐和探索,通過校企深度融合實現土建類高職院校高水平產教融合實訓基地的建設,構建起更為合理的、可持續發展的培養模式。

土建類專業是廣西建設職業技術學院規模最大的龍頭專業,是廣西高職類優質專業、自治區優勢專業。該專業開辦以來為廣西地方建設行業培養了3萬余名畢業生,累計為7萬余人次的專業技術人員開展繼續教育培訓。畢業生遍布廣西建筑施工企業、相關企事業單位和政府建設主管機構,是廣西建筑領域的主力軍,深受建筑企業歡迎,專業群人才培養成效顯著。近年來,該學院以土建類高職院校特色高水平高層次發展為新目標,通過實施校企深度融合共同搭建育人平臺、共建校企合作教學團隊等方法,深度探索校企協同育人的實習實訓基地建設。學院從廣西全區建筑企業聘請相當數量的高級工程師、高級設計師、高級規劃師等高層次人才擔任學校外聘兼職教師,打造一支具有高尚職業道德和較高技能水平的校企合作“雙師型”專業教師隊伍,同時深度圍繞“廣西教學名師”這一學校高層次人才品牌建立大師實踐教學工作室等專業實訓室,運用真實工程項目案例,讓學生在工程實踐中實驗實訓,不斷提升學生的就業核心競爭力和職業技能水平。

二、校企深度融合的土建類高職院校實訓基地建設措施

近年來,從國家到地方先后出臺了一系列政策措施大力推廣BIM技術應用。大中型建筑等以國有資金為主要投資來源的大型項目集成應用BIM的比率未來要達到90%以上。隨著建筑業BIM技術應用范圍的不斷擴大,一場業態革命正在悄然進行著,建筑行業將逐步走向全過程BIM,這對我們當前進一步結合行業實際,推動傳統建筑業淘汰落后發展方式,提升建筑企業的大數據應用能力具有深遠影響。近年來,廣西建設職業技術學院積極主動對接行業前沿,大力推動BIM技術應用發展,先后建成BIM技術應用研究中心等實訓室,與區內外知名企業開展校企合作,在學生教學、項目科研、社會考生培訓等眾多領域取得了較好的成績。目前,學院BIM技術應用已覆蓋建筑全專業教學,已建成國內首家基于云平臺的全專業正向一體化BIM技術應用體系,覆蓋建筑設計、施工管理、成本控制、運營維護等建筑全過程,2019年3月獲批教育部“AI+智慧學校”共建人工智能學院。學院還獲評廣西首個5G網絡覆蓋試點高校,人工智能(AI)與5G網絡為BIM技術應用提供了更廣闊的領域。廣西建設職業技術學院主要是圍繞BIM技術應用開展校企深度融合的實訓基地建設。

(一)校企深度融合背景下的BIM應用技術實訓平臺搭建

學院依托校企合作發展理事會優勢,積極開展院系二級BIM技術應用的校企合作,先后與區內外知名企業開展深度合作。2016年學院與廣西建筑科學研究設計院共同成立BIM技術應用中心、與香港互聯立方共建BIM工程大數據基地;2017年開設了建設項目信息化管理專業和建筑工程技術專業(BIM技術應用方向),校企雙方共同參與編寫出版《BIM技術應用—— Revit土建教程》《BIM技術應用—— Revit機電教程》等專業教材,開發BIM課程資源,豐富校企共建BIM應用技術實訓平臺實訓資源內容。2018年學院與廣西建工集團第三建筑工程有限公司共建BIM技術創新發展研究中心。中心重點在施工應用、規劃與建筑設計、裝飾裝修應用、項目管理與成本控制、交通與市政應用、設備設計與施工應用、信息管理與虛擬建造、運維管理等方面開展研究應用,全面覆蓋學院教學系部,涵蓋建設工程項目規劃、設計、施工、運營維護等各階段,實現了BIM技術在建筑全生命期的應用。校企共建BIM協同平臺,在工程設計、工程管理、運維管理、大數據、課題研究和培訓服務等領域開展合作,推動BIM技術的推廣應用。積極引進校企合作企業專家、產業導師兼職授課,與校內教師共同開展BIM課程教學與實訓,形成“一個企業導師+一個校內教師+若干學生”的新型校企雙元育人教學模式,打造“產教融合、校企雙元育人”BIM應用技術實訓平臺。

基于校企深度融合的BIM應用技術實訓平臺,通過外培內訓,不斷提升教師BIM技術應用水平,極大推動了BIM技術在學院的推廣應用。學院目前擁有廣西建筑信息模型(BIM)技術專家庫專家20人,其中工程總承包模式與BIM應用領域專家3人,BIM模型多專業綜合應用領域專家2人。校企共建完成全國首家基于云平臺的正向全過程一體化BIM技術應用體系——BIM技術創新發展研究中心。通過超融合技術將計算資源集中整合,利用云管理平臺進行服務器/云桌面/云應用的管理、調度、分配,提高設備資源的利用率,提升設備的使用效率、降低管理難度和成本。以校企雙方合作共建的建筑工程技術專業為例:該專業現有在校生3087人,其中2016級1014人,2017級960人,2018級1113人。專業教學以獲取高水平職業資格證書為主線,強化學生職業技能的培養,自2017年增設BIM技術應用方向,2018年全面普及BIM課程Revit土建高級應用,至今已培養具備初步BIM應用技能的學生約1120人。

社會服務方面,面向校內外職業技能提升需求者,提供BIM技術技能培訓平臺。學校與廣西BIM技術發展聯盟共同舉辦全國BIM應用技能等級考評及培訓工作;出版《Revit建筑建模實訓》等教材4部;開展“基于私有云平臺下的高校BIM中心建設研究”等BIM相關廳級課題8項;參與編寫《建筑工程建筑信息模型設計》等地方BIM相關標準6部;參加各級各類BIM技能競賽,獲得省級以上獎項100余項。圍繞“BIM+”開展研究與實踐,通過深度校企融合搭建“政、行、校、企”協同平臺,利用新一代通信技術成果,重點在“BIM+裝配式”“BIM+VR”及BIM技術人才培養培訓體系等領域開展專業團隊建設、技術技能人才培養,同時為中小企業及社會培訓做好技術服務,為提升廣西BIM技術應用水平提供建院方案。

(二)學院—系部—專業—課程四級聯動實訓制度的建立

學院—系部—專業—課程四級聯動實訓制度主要涉及如下內容:學院層面,通過校企深度融合,共建成立院級BIM技術應用與研究中心。系部層面,各系結合優勢專業設立BIM技術應用與研究分中心。專業層面,2016年開始專門培養BIM專業人才,為適應市場對建筑業信息化人才需求,新增了兩個與BIM應用技術密切相關的專業—— 建設項目信息化管理專業和BIM技術應用方向的建筑工程技術專業。課程層面,學院建筑相關專業均開設BIM技術應用相關課程,BIM技術相關概念已深入學校師生頭腦。經過多年探索與實踐,廣西建設職業技術學院在BIM技術實踐教學方面,逐步形成了學院—系部—專業—課程四級聯動體系,培養了一批具有較高技術水平的專業教師;在BIM技術“產教融合、校企合作”方面采取“以訓為主、戰訓結合、真題實戰”的人才培養模式,極大提升了學院BIM技術人才培養的質量,得到了用人單位的一致肯定。同時,強化“以訓為主,戰訓結合,真題實戰”的實訓模式。“以訓為主”即覆蓋全體學生以實訓課程訓練為主要內容,基本能夠滿足初級證書考核要求;“戰訓結合”即利用學校實際在建項目分專業實訓科目為訓練內容,培養學生參與實訓項目實踐能力,基本能夠滿足中級證書的考核要求;“真題實戰”即利用校企合作單位真實工程實訓項目,甄選優秀學生參與其中,提升學生實際工作能力,為后續高級證書考核打下堅實基礎。

(三)融合現代企業文化的實訓環境建設

建筑類實驗實訓室是培養學生實踐能力的主戰場,是土建類高職院校開展工學結合、校企合作的前沿陣地。同時,實驗實訓室對學校辦學而言,是“引進來,走出去”校企合作、產研結合的一個實驗性契合點。校企深度融合的土建類高職院校人才培養對于實驗實訓環境有著一定要求:要為學生提供一個接觸和體驗領先職業設計生活的場所;為教師在教學之外提供一個設計職業實踐的舞臺。為此,打造以開放性、共享性、靈活性、多元性、前瞻性為特色的建筑類實驗實訓室。

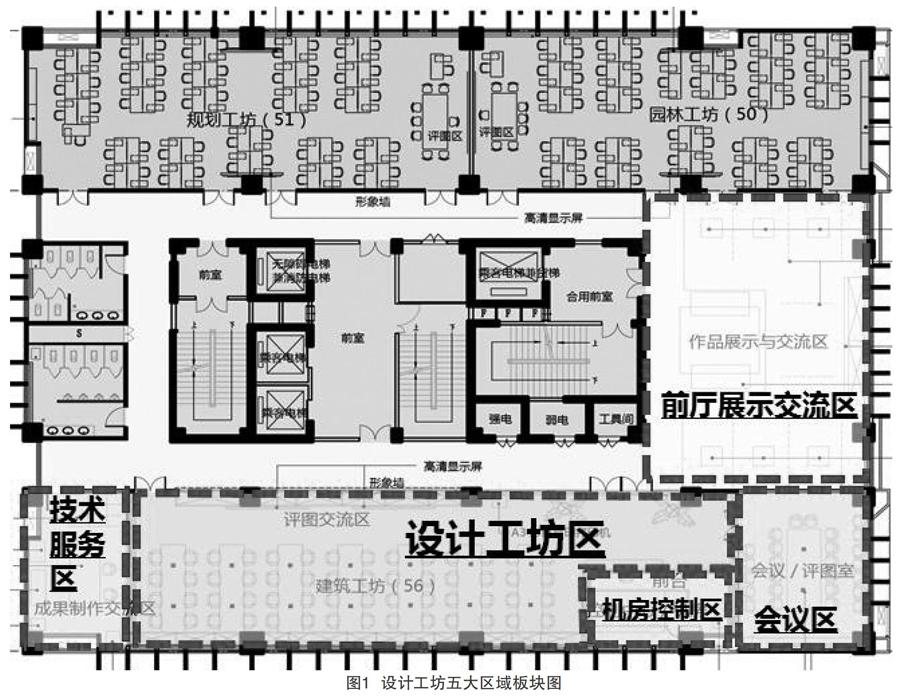

圖1所示為學院所打造的設計工坊五大區域板塊圖。該實訓室的建設參考國際標準的設計工作室或公司布局及設計,建設愿景與目標為:為學生提供國際標準+廣西領先職業體驗場所,為教師提供生產型職業技能實踐及提升平臺,為建筑設計專業提供產教融合、校企合作的有效物質載體,從而打造校企深度融合的土建類高職院校實訓基地。

設計工坊五大區域主要為:一是設計工坊區。這個區域讓教師和學生在學校就可以接觸和體驗領先職業設計生活的實驗性場所,是師生設計職業實踐的全新“舞臺”。依托設計工坊區,師生校園內實踐體驗將全方位接軌領先的職業設計實踐環境。二是技術服務區。該區是教師和學生進行互動教學與交流支撐、建筑設計成果即時輸出的重要“端口”,充分完善教學交流與實踐的便捷配套。三是機房控制區。該區是全方位靈活開放智能系統的“管理內核”,可以實現工坊全方位智能化管理,成為全校智能化信息化運營的實驗場所和標桿。四是會議評圖區。該區是校企合作、兄弟院校辦學合作的全新智能平臺,方便全校師生與合作企業及兄弟院校實現更為便捷的對話交流。五是前廳展示交流區。該區是師生作品交流和展示的“舞臺”,學校內外交流的重要“窗口”,可以真正實現學院建筑設計品牌窗口營建和建筑設計交流氛圍的全面提升。

硬件條件和企業文化環境的建設極大地豐富了校園人文環境,優越的實驗實訓環境和場所為師生教學提供了和諧的學習氛圍。而開放式實驗實訓管理制度的完善,則保障基于產教融合的土建類高職院校實訓基地正常、有序開放。

校企深度融合的土建類高職院校實訓基地的建設,是出于新時代背景下高職院校自身發展和學生教育培養的需求及信息化背景下建筑企業轉型的用工需要融會貫通后的創新與實踐,以實現高職院校教育質量的不斷提升。校企深度融合的實訓基地模式將逐步推廣,校企雙元共同培養全專業、全生命周期的創新型建筑業人才,以緩解自治區市場新型建筑業應用人才短缺的現狀。

【參考文獻】

[1]王建東,楊文軍.構建高校校企合作人才培養模式的實踐與探索[J].人才資源開發,2015(20)

[2]倪偉國.構建工學結合機制創新人才培養模式——南通中專汽修專業校企合作的實踐與探索[J].江蘇教育,2013(48)

[3]賀靈童,李曉芬,琚艷芳.上半年宏觀政策與資訊風向[J].施工企業管理,2016(8)

[4]于曉晶,張震,孫遜,等.基于校企合作的第二課堂實踐型人才培養的探索——以蘇州市職業大學計算機工程學院為例[J].蘇州市職業大學學報,2019(2)

【基金項目】2013年度廣西高等教育教學改革工程項目“土建類高職院校跨企業培訓基地(中心)構建的論證研究與實踐——以廣西建設職業技術學院為例”(2013JGW015);2018年度廣西職業教育教學改革研究項目“高職開放性實驗實訓室建設的研究與實踐——以建筑材料檢測實訓室為例”(GXGZJG2018B046)

【作者簡介】黃兆康(1955— ),男,廣西南寧人,廣西建設職業技術學院教授,研究方向:職業教育。

(責編 蘇 洋)