剖析數學易錯成因加強學生計算能力

摘要:計算是小學生的基本生活能力和學習能力,在數學學習過程當中更是至關重要,數學學習的全過程都要有計算活動的參與。在新課程改革的實施過程中,越來越多的教師開始關注對學生計算能力的培養,運用生動直觀的情境培養學生計算興趣,利用數形整合方法增強學生對算理的理解,還倡導算法的多樣化教學。

關鍵詞:小學;數學;計算;易錯點;對策

一、 小學數學計算易錯點分析

(一) 混淆計算法則

在數學計算當中恰當運用計算法則,能夠將原本復雜的算式化簡,讓學生的計算更加簡便。不過學生在運用計算法則過程當中出現失誤是非常多的主要原因就是混淆了計算法則。比方說借助乘法分配律這一計算法則簡便計算118×25-18×25=(118-18)×25=100×25=2500,比較相似的算式118÷25-18÷25=(118-18)÷25=100÷25=4同樣也能夠在計算當中成立。不小學生由此感受到了簡化的便利性,而在其他計算當中不恰當運用計算法則出現失誤。比如560÷14-560÷4=560÷(14-4)=560÷10=56。該易錯點的生成是因為學生對計算法則認識不清,而且存在著法則混淆的情況,不能夠對不同法則進行區分和理解。

(二) 忽略題目關鍵

在對小學生數學計算當中顯現出來的問題,進行分析研究中發現不少學生在對純數字類的計算題進行解決時常常不會出現失誤,不過在解答實際應用題時卻常常會因為忽視應用題當中的關鍵點而出現計算失誤的情況。比方說比較經典的蝸牛爬井應用題:已知井的深度是10米,蝸牛要從底部往上爬,白天爬3米,晚上落下2米,那么蝸牛在第幾天能夠爬到井口?不少學生不能夠發現題目的關鍵點而運用常規的思維解題得到10÷(3-2)=10(天)。在解題當中學生出現失誤的原因是忽視了應用題的關鍵點,蝸牛在第7日結束時距離井口只有3米,于是第8天白天結束時就能夠到達井口。

(三) 規律把握不當

在對數學題目進行實際計算的過程中,有效把握數學規律,能夠讓計算事半功倍,也可以減少計算當中的失誤,但是不少小學生因為對數學規律認識不清和把握不當,也會出現不同程度的解題問題。就拿數學計算當中一個非常經典的問題來說,計算1~99的自然數之和。不少學生在剛接觸問題時不知從何處著手,而不能夠輕松解決問題,在得到教師啟發點撥之后又覺得簡便計算非常神奇而得到1+2+3+…+99=(1+99)+(2+98)+…+(50+50)=100×50=5000。這種錯誤的出現是學生對整個數學規律的把握不夠準確,只知道將兩兩數字配成一對,并沒有認識到50并沒有配對的數字,應該在把兩個50配對計算成功之后減去50。

(四) 計算習慣不佳

很多小學生在數學學習與計算當中存在著不愛動腦思考,喜歡走捷徑的情況,這顯示了小學生的學習習慣不佳,在數學計算方面也沒有把良好習慣的養成作為重要內容。這些情況的存在造成學生在計算時容易出錯,而且如果這樣的習慣不能夠得到改正的話,錯誤問題會持續存在。再加上教師在日常教學中極少會專門強化學生的計算習慣,導致學生的不規范書寫和粗心計算的情況有所加劇。比方說在計算數學題時,寫字速度飛快,字跡過于潦草,計算之后不注意檢查。比方說在計算數學題125÷[(572+78)÷26]時,不少學生因為計算習慣不好,而把數字6超成了數字0,忘記括號計算方法,最終獲得錯誤答案。事實上這些問題都是可以避免的,通過養成良好學習習慣,細心檢查,保證字跡清晰,可以消除這些比較淺顯和表面上的失誤。

(五) 畏難情緒較強

數學計算雖然是小學數學學習當中的基礎內容,對于學生來說計算難度并不大,但是有很多學生的學習基礎比較薄弱,對數學學科本身就有著很強的畏難情緒,缺少學習以及計算的信心。此類學生在計算當中也會表現出消極和恐懼的狀態,哪怕是非常簡單的問題,也會因為畏難情緒,甚至是自卑心理的存在而無法輕松解決。面對難度相對較大的計算題,或者是計算問題當中所涉及的數字比較大,學生也會在心理層面上放棄不會認真審題,缺少計算當中的耐心,出現厭煩和計算失誤,甚至會選擇自我放棄。比方說在計算3659-(859-463)時胡亂寫成3659-859-463進行直接計算。

二、 矯正小學數學計算易錯的策略

(一) 引導理解計算法則

要解決學生因為計算法則理解不清所帶來的計算失誤問題,就需要對學生進行計算法則的理解指導,運用形象直觀的方法加強學生對計算法則的認識,讓學生了解到不同計算法則的應用范圍和應用場合,改變學生胡亂應用或者是片面使用的情況。由于小學生的思維能力以形象思維為主,所以教師在引導學生理解計算法則時,要考慮到學生的思維特征,運用形象的案例幫助學生理解,而不是要求學生死記硬背。例如,在計算256÷32÷4時,教師可以用形象生動的案例輔助學生理解這一算式的計算法則:總共有256個棒棒糖,先把這些糖果平均分給32個小組,那么每個小組就可以得到256÷32=8(個),每個小組有4個成員,那么每個成員可以分到的個數,就是8÷4=2(個)。所有的棒棒糖分給了32×4個學生,那么每個學生可以分到的就是256÷(32×4)=2(個)。這樣學生在計算的過程中就能夠得到256÷32÷4=256÷(32×4)=2(個)。學生輕松理解了整個計算法則不僅可以避免犯類似錯誤,也會在今后的解題當中更加主動的進行思考和探索,并聯系一些實際案例檢查計算結果。

(二) 注意把握題目關鍵

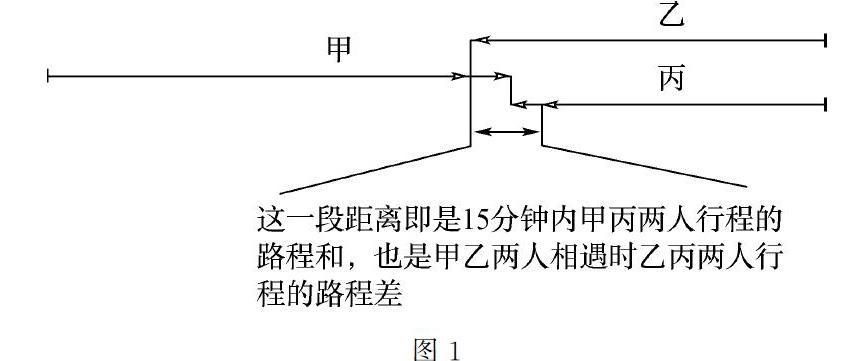

數學應用題的計算和解答是小學生在數學計算當中的一個難點,而學生在應用題計算當中出現錯誤的主要原因就是往往會忽視應用題當中的關鍵點。要想讓學生在今后的應用題解答與計算當中,充分避開一些相似的錯誤,教師就需要指導學生理解應用題的實際情境,尤其是要把關注點放在情境開始與結束之處,同時還需要發現問題情境當中的轉折處。就拿上面的蝸牛爬井應用題解答來說,學生如果在計算應用題的過程中除了注意到蝸牛每日上升1米的規律,還能夠清楚了解在蝸牛快到達井口時是否可以繼續使用這一規律的話就可以在計算當中避免失誤。教師需要在教學指導當中有意識地強化這樣的解題技巧,并讓學生學會把握應用題的關鍵,而為了檢驗學生的掌握水平可以提出一些相關問題讓學生解答,查看學生是否還會在關鍵點處的計算中出現失誤。比如:甲乙丙三人每分鐘的速度是60、50和40米,甲從B處出發,乙和丙從A處同時出發相向行走,圖中甲在遇到乙之后的15分鐘又遇到了丙,那么兩地的距離是多少?為了讓學生把握這個解題技巧和解題,關鍵教師可以讓學生用畫線段圖的方法,發現易錯點并找到解題關鍵點。

(三) 有效掌握數學規律

數學規律把握不到位所帶來的數學計算失誤,是小學生在計算當中遇到的普遍性問題。要想幫助學生解決好這樣的難題,消除學生在計算當中的失誤,教師必須從細心指導出發,利用耐心的講解讓學生認識到數學規律的前因后果,指導學生掌握數學規律的適用范圍。面對學生在數學規律應用當中出現的失誤,教師必須要及時更正并讓學生主動查找出現問題的根源,了解自身在數學規律應用方面存在的不足。如教師糾正不夠及時的話,很容易讓學生形成錯誤,在接下來的糾正當中會難上加難。例如,1+2+3+…+99=(1+99)+(2+98)+…+(50+50)=100×50=5000在出現了這一失誤之后,教師先給學生一定的思考,明確告知學生這樣的計算是不正確的,引起學生的認知沖突,然后讓學生思考解題當中錯誤的根源是什么?這樣學生就會認真回憶教師在指出數學規律時的提示,明確數學規律的應用范圍,從而認識到在計算時應該借一個50與原來的50配對,之后再去掉。即者1+2+3+…+99=(1+99)+(2+98)+…+(50+50)-50=100×50-50=4950。

(四) 養成良好計算習慣

在數學計算過程當中出現頻繁失誤的情況和學生的學習習慣存在著非常密切的關系,不良的學習習慣和計算習慣,除了會讓學生在數學計算當中反復碰壁之外,還有可能讓學生把這樣的錯誤習慣變成一種自然狀態,給接下來的數學學習和計算帶來巨大阻力。于是教師在對學生進行計算指導的過程中不能夠只是關注計算方法和計算技巧的引導,還要把培養良好的計算習慣作為重點,同時也要不斷糾正學生的不良學習習慣,以便提高學生的計算準確度和計算效率。例如,教師要引導學生端正計算態度,確保書寫準確端正,改變過去字跡潦草的情況,用規范性書寫而減少失誤;指導學生在計算時依照運算規則一步步計算,同時還要轉過頭檢驗,養成檢驗的習慣,降低計算出錯概率;培養學生口算以及估算的習慣,提高學生計算意識和計算靈活性。

(五) 全面增強計算信心

在小學數學計算教學中,教師要認識到學生的畏難情緒是影響學生計算能力成長的阻礙,然后在計算教學當中關注學生的心理狀態,提高學生意志力和自信心,讓學生敢于面對學習中的困難和挑戰,并想方設法地解決難題。教師在對學生進行計算心理的調整時,要堅持因材施教的原則,考慮到學生的計算規律和學習特點,減輕學生的學習負擔。對于計算能力相對較差的學生,教師可以先從引導學生計算簡單問題著手,比如320÷80、300÷60、11×6、26+28÷4,等到學生掌握了計算方法和技巧之后,再設計一些難度較大的計算題。假如教師發現學生在某類計算題上反復出錯,就要對這一類型的練習進行著重強化,讓學生在計算當中累積信心和增加動力。

計算是小學數學當中的基礎和重點,考查的是學生對計算原理和方法的掌握能力,不過有不少學生雖然掌握了計算方法和原理,但仍舊會在計算過程當中失誤。出現這一問題的主要原因是學生在出現計算失誤之后不能夠及時查找原因,歸納易錯點,從而出現了重復失誤的情況。要想從根本上提高學生的數學學習效率,增強學生的數學能力,就要著重訓練和提高學生的計算能力,利用多種不同的方法引導學生發現易錯點,并通過加強對數學計算易錯題成因的分析來降低學生的出錯概率,讓數學計算不再是小學生的學習難點。

作者簡介:薛龍華,福建省龍巖市,福建省龍巖市上杭縣通賢中心小學。