棉花水分遷移模型的研究現狀與展望

張婷樂 周保平 劉冠華 高黎明

摘? 要:開展對土壤一棉花一大氣系統(簡稱SCAC系統)土壤水動力學和水肥優化使用決策支持系統的研究,包含棉花水分遷移模型的研究意義和國內外研究現狀及其計算方法,在此基礎上對土壤-棉花-大氣系統的相互作用過程以及棉花水分遷移模型模擬中存在的問題進行了展望。

關鍵詞:土壤一棉花一大氣系統;研究現狀;計算方法;展望

中圖分類號 S562文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2019)01-0082-03

隨著我國工業化以及城市化進展的加速,有很多農業用水轉變為非農業用水,即便農業用水比例下降,但其仍然在我國總用水量中占很大比重,農業用水短缺及用水浪費的問題依然很嚴峻。節約農業用水的目的是提高每單位使用水資源后的農業產出效率以及提高農作物對于土壤中水分的利用效率,即消耗每單位土壤中的含水量從而得到的經濟產量。農作物通過根系從土壤中吸收水分來滿足其生長發育的需要,土壤水分的動態轉化過程被農作物根系吸水所影響,另外還有很多其他因素影響著水分的動態轉化,如土壤灌溉、降水、水分滲漏等。

鹽分的載體是水分,在農作物毛細管作用下,土壤中的鹽分隨水分向地表遷移,棉田水分蒸發,其中的鹽殘留在表層土壤,對85%以上的根系產生影響,從而影響農業生產。棉花根系的吸收作用影響土壤水分、鹽分的遷移及分布,灌水量的大小會影響棉花產量,棉田土壤水分的狀況及其變化決定了棉花對水分的吸收利用強度和難易程度,對棉花植株的生長發育及產量具有重要影響。因此,在南疆土地鹽堿化的環境下,研究土壤一棉花一大氣系統(簡稱SCAC系統)土壤水動力學和水肥優化使用決策支持系統,建立棉花水分遷移模型,計算棉花植株水分的吸收效率,進一步調節土壤水、鹽和根系分布,控制鹽分,提高水分利用效率,從定性到定量的研究不但符合當代精準農業發展的要求,也對南疆鹽堿化地區大面積節水高產高效種植棉花具有重要意義。

1 棉花水分遷移模型的國內外研究現狀

Stephen Hales在18世紀開始定量研究植被蒸騰問題以及土壤水分蒸發的難題。Vries和Pfeffer在19世紀提出了滲透壓理論的概念。有學者在20世紀提出了水勢的概念[1-2]。Gardner提出了土壤-植物-大氣的水分運移系統,Cowan對其進行了概述與完善,他認為系統雖然在介質上有所不同,但在物理上卻是一個連續的統一體系[3-4]。

1966年土壤水文物理家Philips經過對已有的研究理論做出總結,首次提出土壤-植物-大氣連續體的概念,他認為在系統運動的各個過程中,水就像鏈環一樣在其中幫助銜接的完美無缺,研究整個系統之中各過程能量水平的變化,應用“水勢”這一能量單位進行統一,使其定量并可以計算出水分運動的能量[5]。土壤-棉花-大氣連續體(Soil-Cotton-Atmosphere Continuum,SCAC)是將土壤、棉花、大氣以及這三者之間的介面過程組成了一個完整的系統,在一定的自然條件下,對灌溉水分進行預報等[6-8]。對于土壤-植被-大氣系統,我國有許多領域的科研人員都對其進行了研究,主要包括:干旱、半干旱的條件下SPAC系統進行內部的水熱交換和能量平衡;SPAC系統中的水分傳輸阻力包括土壤-根系和植物-大氣系統水分傳輸阻力,水分的蒸散問題等[9-11]。這個連續的過程使能量關系統一,更利于水分的運動轉移以及能量的轉化。SPAC系統這一概念的提出從微觀角度為研究水循環這一過程指明了研究方向,還進一步說明了水文學與其他學科的聯系。Gardner等早年間用數學物理法定量研究根系吸水[12]。Molz提出具有廣泛的代表性和重要的參考價值的吸水函數[13]。Talor和Klepper強調了在根系吸水過程中根系空間分布的重要性。

邵明安等[14]曾用數學模擬的方法對植物根系吸收土壤水分進行研究,由于根系吸水函數較復雜,著重于土-根系統,導致其應用困難。康紹忠等建立了冬小麥根系吸水模型并對其根系吸水分布進行了動態模擬[15]。劉昌明對土壤-植物-大氣連續體的水分運動的相關計算運用水均衡法和水動力學法進行了多方面的研究[16]。

盧振民等根據大量的田間實驗數據,研究分析了SPAC水流運動,之后建立了較完整的SPAC水流運動的模型。該模型針對水流運動的主要部分,一方面囊括了氣孔阻力的調節作用以及水流運動中土壤溫度對其的影響,另一方面又包含普通的氣象資料和土壤水分運動的相關參數,預測土壤-作物的水分運動狀況[17]。

2 棉花水分遷移模型的計算方法

2.1 根吸水模塊 思路上采用Pedersen提出的根系吸水模型與根長密度分布模型統一求解的方法。由于根系吸水模型中算法復雜,開發難度大,Richards方程解法上下邊界粗糙,借鑒IRE(積分型Richards方程解法)算法,對模型進行改進,并通過試驗和實例進行驗證。試驗時農田土壤含水率用取土烘干法進行測定。基于IRE的水分遷移模擬可以得到以下幾點:由氣象資料獲得本地降雨以及灌溉信息,之后計算棉田徑流量并由此得到其入滲量,通過CASCADE模型計算棉田土壤入滲量;與此同時,由氣象資料得到的相關量計算基準蒸發蒸騰總量,并計算得到潛在蒸發量與潛在蒸騰量,由南疆的土壤條件及水文條件確定實際蒸發量與實際蒸騰量,應用IRE模型對棉田土壤含水率進行重新分布,再分配到每一層土中,進而計算每一層土的對應蒸發量及蒸騰量;同時考慮向上的毛細管流。

計算24h時間步長內的降雨量、潛在的蒸發量和蒸騰量的平均;上層土的凈入流量可以通過計算降雨量和蒸發量的差值得到,若其潛在蒸發量小于降雨量,則上層土的凈入流量為入滲量。若其降雨量小于潛在蒸發量,則上層土的凈入流量即為蒸發量;基于假設農作物的根系吸水量與它的根長密度成比例,對潛在蒸騰量進行分配,分配到含根的土層中;根據土層中的含水量,對其上層土的實際蒸發量和含根土層中根吸水量分別進行計算;從下而上進行對土體的研究,使用模型對棉田土壤的含水率進行重新分布,其土層間的負壓決定土層中水的運動方向。

2.2 實際入滲或蒸發 降雨量和灌溉量兩者之和與潛在蒸發量的差值即為棉田土體表面潛在的流量。若降雨量和灌溉量兩者之和大于潛在蒸發量,凈入流量為入滲量。在給定時間步長的最大降雨入滲流量[ΔImaxcm/d]以下式決定:

[ΔImax=minθs-θiΔzΔt,RainΔt] (1)

式中:[Raincm/d]為每日降雨量,[Δtd]為時間步長。同時假設地表積水無,若潛在的入滲量大于[ΔImax],則多余出來的水便會以徑流的形式瞬間流失。給定時間步長下,若降雨量和灌溉量兩者之和小于潛在蒸發量,上層土的實際蒸發量[ΔEactcm/d]以下式表達:

[ΔEact=minKhmin-hiΔz+1,EpotΔt] (2)

式中:[hmincm]為大氣層能施加給上層土形成蒸發的最低壓力,相關研究發現該值取[-26500cm]較為合適。

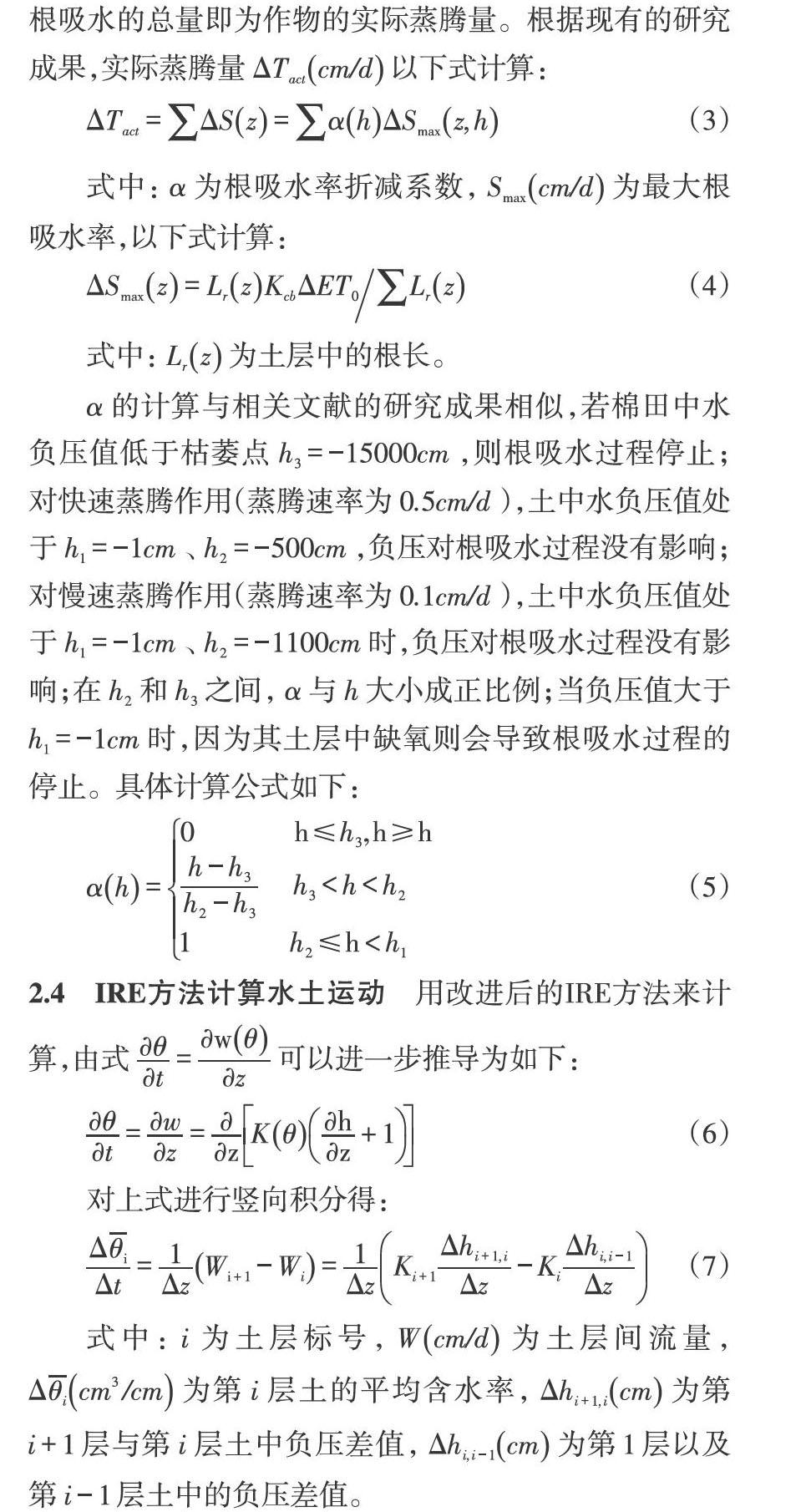

2.3 實際蒸騰 給定時間步長下,棉田中各含根土層中根吸水的總量即為作物的實際蒸騰量。根據現有的研究成果,實際蒸騰量[ΔTactcm/d]以下式計算:

[ΔTact=ΔSz=αhΔSmaxz,h] (3)

式中:[α]為根吸水率折減系數,[Smaxcm/d]為最大根吸水率,以下式計算:

[ΔSmaxz=LrzKcbΔET0Lrz] (4)

式中:[Lrz]為土層中的根長。

[α]的計算與相關文獻的研究成果相似,若棉田中水負壓值低于枯萎點[h3=-15000cm],則根吸水過程停止;對快速蒸騰作用(蒸騰速率為[0.5cm/d]),土中水負壓值處于[h1=-1cm]、[h2=-500cm],負壓對根吸水過程沒有影響;對慢速蒸騰作用(蒸騰速率為[0.1cm/d]),土中水負壓值處于[h1=-1cm]、[h2=-1100cm]時,負壓對根吸水過程沒有影響;在[h2]和[h3]之間,[α]與[h]大小成正比例;當負壓值大于[h1=-1cm]時,因為其土層中缺氧則會導致根吸水過程的停止。具體計算公式如下:

[αh=0? ? ? ? ?h≤h3,h≥hh-h3h2-h3h3<h<h21? ? ? ? ?h2≤h<h1] (5)

2.4 IRE方法計算水土運動 用改進后的IRE方法來計算,由式[?θ?t=?wθ?z]可以進一步推導為如下:

[?θ?t=?w?z=??zKθ?h?z+1] (6)

對上式進行豎向積分得:

[ΔθiΔt=1ΔzWi+1-Wi=1ΔzKi+1Δhi+1,iΔz-KiΔhi,i-1Δz] (7)

式中:[i]為土層標號,[Wcm/d]為土層間流量,[Δθicm3/cm]為第[i]層土的平均含水率,[Δhi+1,icm]為第[i+1]層與第[i]層土中負壓差值,[Δhi,i-1cm]為第[1]層以及第[i-1]層土中的負壓差值。

3 棉花水分遷移模型的問題及展望

土壤-棉花-大氣界面過程模擬經過專家多年的研究改進,形成了完整的系統性理論模型,為南疆棉花田間的水分調控以及節水農業環節提供了很好的依據。但在實際模擬工作當中還是存在各種缺陷,需要進一步加強和完善。

(1)土壤-棉花-大氣系統與棉花下墊面存在多重復雜的關系,棉花對土壤利用方式的不同、當地降水空間上的不均衡以及植被的保護措施都會對下墊面造成不同程度的影響,因此如何解決這個問題仍需要進一步探究。

(2)SCAC模型當中面臨的另一大困難是尺度轉換的問題,水循環如何在宏觀與微觀上完美的銜接利用仍存在挑戰,模型當中的參數和常用數據仍需要精確的數值,但實際中很難得到精確的數值,如何提高SCAC系統模擬的有效準確性仍是一個有待解決的問題。

(3)在以后的模型建造當中應該考慮到與當地水分、熱量的模型進行耦合,最終在二、三維的中尺度當中進行擴充,構造一個良好的具有實際驗證性的參數化方案,對南疆地域棉花的水分、碳含量和能量的循環進行定性、定量的考究。

針對SCAC模型運行當中所需參數以及經驗常數難以獲得的難點,其中關鍵點是如何建立簡化模型,解決水分和能量交換過程中的關鍵因子,從而尋找到簡潔合理描述地墊面水分、能量流動的過程的方案,高效利用所得的參數。借鑒其他各類的模型,最終構建出效果良好的土壤-棉花-大氣系統模型,實現精準化和簡單化,這也是未來的研究方向之一。

參考文獻

[1]Owen P C. The relations of germination of wheat to water potential[J].Journal of Experimental Botany,1952(3):188-203.

[2]Slatyer RO,Taylor SA. Terminology in plant and soil water relations[J].Nature,1960(187):922-924.

[3] Gardner W R. Dynamic aspects of water availability to plants[J].Soil Science,1960(89):63-73.

[4]Cowan I R. Transport of water in the soil-plant-atmosphere system[J].Journal of Applied Ecology,1965(2):221-239.

[5]Philip J R. Plant water relations: some physical aspects[J].Annual Review of Plant Physiology,1966(17):245-268.

[6]Daniel H.SPACE0:Amodified Soil-Plant-Atmosphere Continuum electro analog[J].Soil Science,1991,151(6):199-404.

[7] Choudhury B J. Modeling the effects of weather condition and soil water potential on canopy temperature of corn[J].Agricultural Meteorology,1983(29):169-182.

[8]ViliamNov k.Evapotran spiration in the Soil-Plant-Atmosphere System[M].Germany Berlin:Springer-Verlag,2012:15-24.

[9]楊啟良,張富倉,劉小剛,等.植物水分傳輸過程中的調控機制研究進展[J].生態學報,2011,31(15):4427-4436.

[10]劉昌明,孫睿.水循環的生態學方面:土壤-植物-大氣系統水分能量平衡研究進展[J].水科學進展,1999,10(3):251-259.

[11]康紹忠.土壤-植物-大氣連續體水分傳輸動力學及其研究[J].力學與實踐,1993,15(1):11-19.

[12] Gardner W R. Dynamic Aspects of Water Availability to Plants[J].Soil Science,1960,89:63-73.

[13] Molz F J. Models of Water Transport in the Soil-plant-system: Areview[J].Water Resources Research,1981,18:1245-1268.

[14]邵明安,樣文治,李玉山.植物根系吸收土壤水分的數學模型[J].土壤學報,1987,24(4):295-304.

[15]康紹忠,劉曉明,熊運章.冬小麥根系吸水模式的研究[J].西北農業大學學報,1992,20(2):5-12.

[16]劉昌明.土壤-作物-大氣界面水分過程與節水調控[M].北京:科學出版社,1999.

[17] 盧振民.土壤-植物-大氣系統(SPAC)水流動態模擬與分析[D].北京:中科院地理研究所,1989.

[18]李保國,龔元石,左強,等農田土壤水的動態模型及應用[M].北京:科學出版社,2000.

[19]田建斌,齊廣平.玉米地埋式滴灌土壤水分遷移規律研究[J].甘肅農業科技,2017(11):7-11.

[20]張宏,閆曉輝,何靈靈,等.水鹽遷移模式及運移機理研究進展[J].內蒙古大學學報(自然科學版),2017,48(1):106-111.

[21]徐力剛,許加星,董磊,等.土壤-植物-大氣界面中水分遷移過程及模擬研究進展[J].干旱地區農業研究,2013,31(1):242-248.

[22]孔令坤.土體水分遷移試驗及數值模擬[D].西安:長安大學,2009.

[23]閆建文.鹽漬化土壤玉米水氮遷移規律及高效利用研究[D].呼和浩特:內蒙古農業大學,2014.

[24]高峰,胡繼超,賈紅.農田土壤水分測定與模擬研究進展[J].江蘇農業科學,2008(1):11-15. (責編:徐世紅)