西藏地區立體農業建設微觀模式探析

紀春艷 翟涵旎 許順平

[摘 要]微觀立體農業模式在發展的過程當中,還應該要將多物種的生物復合群體予以全面整合,從而構成一種多層次、多模式的農業經營模式。就西藏地區而言,建設微觀立體農業模式可做到推進農業產值效比,進一步優化農業產業布局,增強美麗鄉村建設的內生動力,增加天然有機、綠色優質農產品供給。進而加快推進農業轉型升級,試行微觀立體農業發展新模式、新業態,并以此為產業經濟基礎逐步改善行政村基礎設施及配套設施,打贏脫貧攻堅戰,為建設美麗西藏添磚加瓦。

[關鍵詞]立體農業;微觀;美麗鄉村

[中圖分類號]S-0 [文獻標識碼]A

1 西藏當前農業發展模式問題概述

1.1 經濟增長效益較低,防災抗災能力低下

從經濟增長的效益這一角度上來看,在2001—2018年這一段時間當中,科技進步對于經濟所產生的增長額已經達到了11.5%,與全國平均水平相較而言,其存在一定的差距。特別值得提及的一點是,資本與勞動對經濟增長的貢獻率分別為55.8%、32.7%,仍然存在一定的差距。且目前科技在西藏農業中的貢獻率僅在25%—30%之間。一旦農業基礎設施沒有全面建成,防災抗災能力也能夠持續減弱。

1.2 全區地形復雜,單位產值較低

縱觀全區農村的實際發展情況看來,整體數量已經超過200多萬人,人均耕地則已經達到了1.7畝,人均占有牲畜數量也超過了11.6頭(只)。除了培養出一大批優秀的牧業勞動力之后,每個農業勞動力都應該要將5—6畝的農田耕作任務承擔起來,但是實際的糧食產量仍然存在一定限制。且西藏全區地形條件復雜,多高原山區而少平地,各地區各地形對水熱條件要求不同,很適于微觀立體農業分劃程度和多樣性要求較高。

1.3 缺乏立體農業模型架構,阻礙農業經濟發展

現如今,西藏經濟發展已經進入到全新的發展軌道,但是當地的農村經濟在運行過程當中仍然存在諸多矛盾,這對于我區經濟也會產生重大影響。去西藏再生產本就需要由國家財政來予以維持,特別是在建設大規模事業時,暫無完整的適用于西藏的立體農業模型架構問題成為西藏農業經濟發展中的最大困難。

2 藏區立體農業建設微觀模式設計規劃原則

2.1 因地制宜原則

當建構起一項完善的立體農業之后,都應該要按照因地制宜的原則。西藏農業發展空間極為廣闊,這也是唯物辯證法原則之下的一種集中化體現,更是立體構建思維的起點與要求。

西藏地區農業資源本身就具備極強的區域性差異,當處于不同地區之中,發展水平也有所不同,其主要表現為藏區耕種土地海拔高度跨度較大,其海拔高度的跨度為200~7787米、平均海拔1200米。農業經濟以種植為主,其農業用地呈零星狀、以反比密度分布于200~4750米的范圍內。海拔高度影響農業經濟發展程度明顯、分布跨度大、案例分布密集,可與全藏區的農業用地進行切實比對。這其中能夠很好的發展耕地,又能夠發展養漁業。根據經濟發展的實際狀況來進行劃分,這里主要囊括了發達區、欠發達區等三大類型,對于廣大藏區的農業經濟發展而言微觀立體農業極具可研究性。因而立體農業設計必須要在了解了各地的實際情況之后才能夠做出更加細致化的立體設計,從而打造出一種全新且立體的農業發展新模式。

2.2 實用性與先進性相結合的原則

在建構一項完善且立體的農業模式的過程當中,我們需要將其與西藏各區域的農業生產和農業經濟管理的現實水平予以相適應,將該地區的自然資源和社會經濟、生產條件等全部都結合到一起,真正做到因地制宜。所謂的先進性則是在推進立體農業模式建構的過程當中,還應該直接引入一項最新的農業科學技術,并發揮出一種強大的示范性作用。只有將實用性與先進性這二者完全結合到一起之后,微觀立體農業模式的發展才會越來越好。

2.3 傳統方法與現代方法相結合的原則

傳統方法本身就是將傳統農業生產過程作為一項發展主體,隨著時間的不斷流逝,一種有效且完善的立體農業的方法與技術才能夠真正得以生成。現代方法指的就是要將現代農業科學技術全部都引入進來。整個傳統方法本就表現出簡便易行的特點,當一定初步的知識和一定工作經驗累積到一起之后,整體具備更強的實用性;其不足之處則是體現在方法簡單,效率不高等方面。

3 藏區立體農業微觀建設的若干模式

微觀立體農業的基本要素即設計所需的基本材料,如果缺失了這些材料,那么微觀立體農業也將無法實現。從現有的研究成果來看,西藏地區目前的微觀立體農業要素可構成如下微觀立體農業模式。

3.1 旱地平原立體種植模式

在地形上,旱地平原立體種植模式主要是借助農業生物的耕作層和上部空間來開展農業活動。盡管耕作層是不可分的,但是農業生物的生長需求各有所異,如果能夠將空間要求不同的生物進行搭配種植,那么耕作層及其上部空間將會得到更加充分的利用。這種通過農業生物空間差來深入開發利用土地資源的模式也是當前微觀立體農業的常見模式。此外,不同的農業生物對于水分養料等的要求也不盡相同,即生物之間的生物差,部分生物還可以在生長過程中相互作用,合理的生物搭配不僅能夠提高土地資源的利用率,對于生物本身的生長而言也是非常有利的。生物的生長期長短不一,彼此之間存在一個生物時間差,如果可以合理利用這一時間差在同一塊土地上搭配不同的生物,即可實現對土地的多次利用。因此,對旱地平原進行立體開發實際上就是在同一塊土地上配置不同的農業生物進行層級開發,具體模式如下:

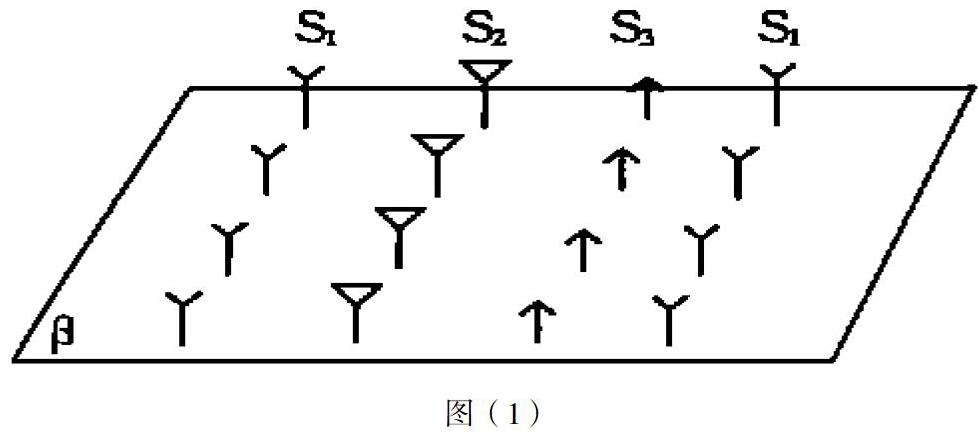

圖(1)中的平面β表示旱地平原地形。S1、S2、S3分別表示選育作物,每一種作物的高矮、根系以及所需養料都各有不同,合理搭配后可以更加高效地利用農業時間及空間,提高農業生產效率。

3.2 丘陵山地立體農業模式

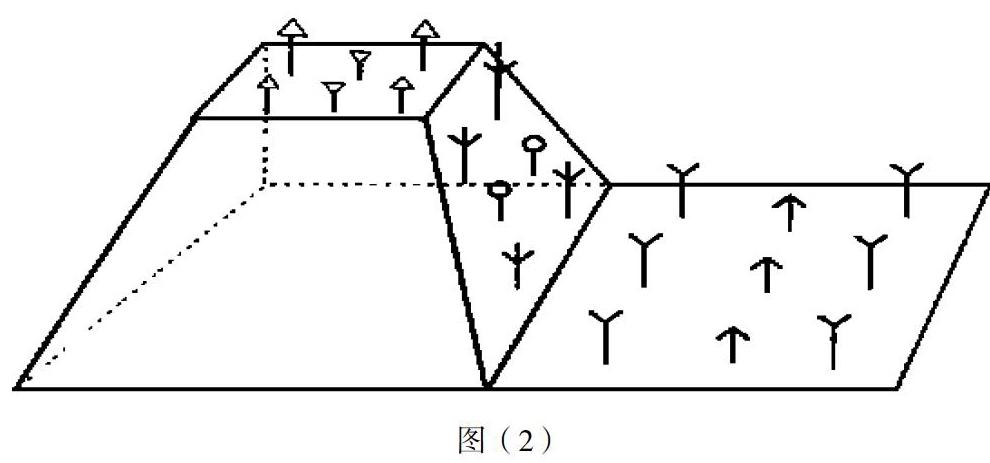

從丘陵山地的空間構成來看,具有一定梯度的地勢是丘陵地形最大的特點。梯度不同,所能接受到的陽光照射時間以及受光強弱程度也有所不同,作物的生長態勢也會受到較大的影響。在丘陵地區布局農業生物時一定要注意坡面特征,在梯度相同的情況下地勢的升高也會影響光照和水分等要素,只有在綜合考慮坡面問題以及農作物生長需求后,才能合理布局農作物并且使土地資源得到最大化的利用。如生態系統多維多級多元綜合協調共生互補的功能,就是對同一空間中的地形和陽光、水分進行充分利用,力求實現土地產值的最大化。圖(2)中的六面體表示丘陵山坡地,不同作物按照生長需求進行布局形成的立體開發模式即丘陵山地的開發模式。

3.3 庭院立體農業模式

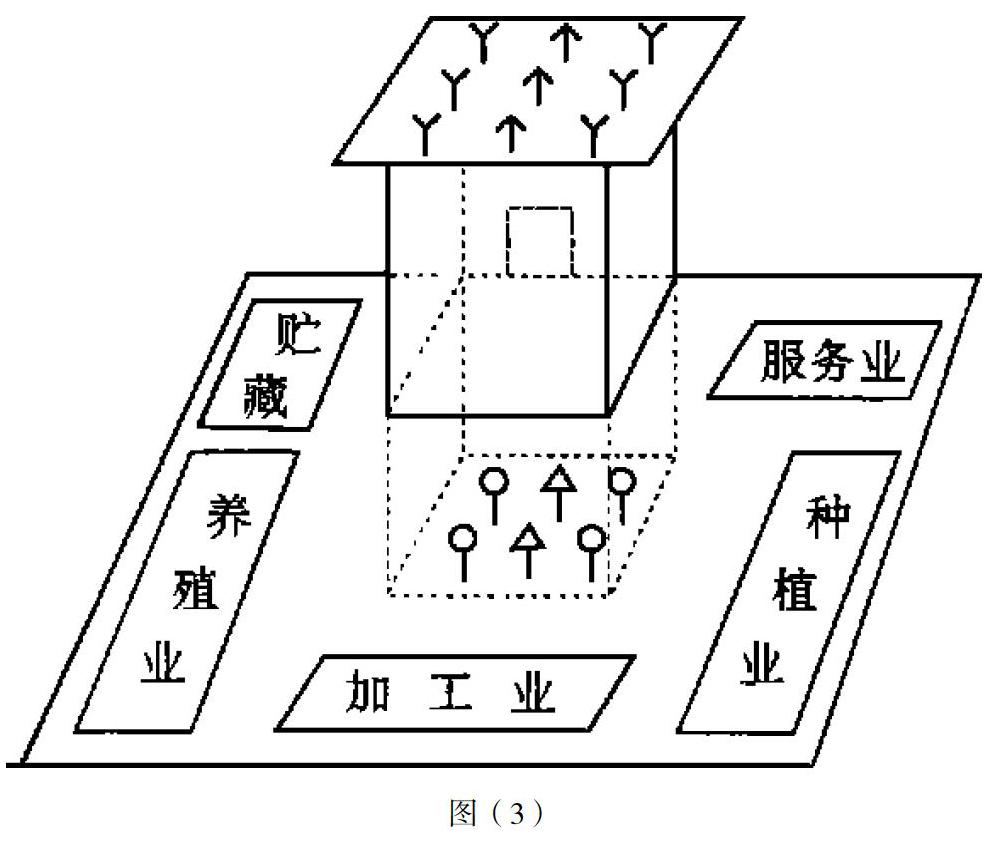

庭院立體農業模式的特征包括:(1)庭院是光熱水氣土五要素齊全的狹小空間。如庭院房屋后以及陽臺等地。(2)庭院中擁有充足的勞動力資源和時間資源。其中,勞動力資源包括剩余勞動力、季節性勞動力以及閑散勞動力等;時間資源即勞動力在庭院勞作的時間。庭院農業開發模式參考圖(3)。

打造一種完善的水田區立體農業模式。水體的存在形態本就表現出了極強的立體性,盡管在當前的現實生活當中,其無法很好地將水體進行明確劃分,但往往可以借助科技手段來講水生動、植物的習性予以闡述,并做出詳細化配置。

4 總結

綜上所述,西藏地區微觀立體農業的建設實現了經濟效益、生態效益與社會效益的統一。

4.1 個體與群體的協調

微觀立體農業在發展的過程當中,其能夠很好地將生物個體與群體協調、互惠互利結合到一起,從而確保生物保持高度的密集性,并真正上升成為一種最優的生物組織模式。潛藏在生物當中的最大潛力得以發揮之后,經濟效益也能夠得以凸顯出來。

4.2 著眼于農業資源的總體利用

微觀立體農業著眼于農業資源的總體利用,實現了農業內部各業協調與匹配,從而形成了最優產業模式的組合。

4.3 實現農業的生態效益

微觀立體農業實現了農業的生態效益,農業生物種與自然條件這二者之間的辯證關系也變得更加深刻,基于此,這在調動矛盾同一性方面體現出重大意義。

[參考文獻]

[1] 劉依蘭,袁雷.智慧氣象在西藏農業氣象服務中的應用[J].現代農業科技,2019(04).

[2] 尹中江.農業人工智能+在西藏農業應用模式與發展前景探討[J].西藏農業科技,2018(04).

[3] 尹中江.西藏農業發展農業物聯網存在的問題與對策分析[J].西藏農業科技,2018(03).