白色念珠菌引起小兒腹瀉的臨床檢驗與治療

朱玲

【摘?要】 目的:研究白色念珠菌引發的腹瀉臨床檢驗結果。方法:選擇本院50例小兒腹瀉患者,隨機分為兩組,治療組25例患者根據癥狀使用激素、抗生素和活菌劑等不同方法治療,對照組25例患者給予磷霉素鈉進行治療。結果:對腹瀉患者的糞便進行觀察發現,樣本呈現出奶油色,有濕潤、光滑的不透明菌落,沒有雜菌,對菌落進行血清芽管和糖發酵試驗,檢查厚膜包子,結果均顯示為白色念珠菌,治療組患者在對癥下藥后治療7d有效率為96.00%,并且明顯高于對照組,P<0.05。結論:白色念珠菌引發的腹瀉具有一些特殊的表現,通過臨床檢驗可正確分析,需要通過對癥下藥,才可以有較好的療效。

【關鍵詞】 白色念珠菌;臨床檢驗;小兒腹瀉;臨床治療

文章編號:WHR2019042040

[Abstract] Objective:To study the clinical test results of diarrhea induced by Candida albicans. Methods:50 children with diarrhea in our hospital were randomLy divided into 2 groups. Results: The stool of the patients with diarrhea was observed. The samples showed cream color, moist and smooth non-transparent colonies, no bacteria, and the test of the serum and sugar fermentation of the colonies, and the thick-film steamed stuffed buns were examined, and the results were shown as Candida albicans. After 7 days′ treatment,the effective rate of the treatment group was 96.00% and significantly higher than that of the control group (P<0.05). Conclusion: the diarrhea caused by Candida albicans has some special manifestations, which can be correctly analyzed by clinical examination.

[Key words]Candida albicans; Clinical test; Infantile diarrhea; Clinical treatment

人類身體中存在一種較為常見的致病真菌為白色念珠菌,它引發腹瀉主要是由于白色念珠菌會依附在真菌表面的蛋白上,在人類腸道黏膜的上表皮上大量繁殖,隨后釋放出水解酶類,溶解腸道黏膜的蛋白質層,最終破壞腸絨毛和腸胃絨毛[1]。本文分析了50例由于白色念珠菌引發的腹瀉患者分組治療情況,結果報告如下。

1?資料和方法

1.1?一般資料

2017年8月至2018年9月入住本院的50例小兒腹瀉患者,確診為由于白色念珠菌引發的腹瀉,其中男39例,女11例,年齡4~15歲,平均年齡為(10.2±6.8)歲,患者在入院后均進行了常規的糞便檢查,隨機分為兩組,治療組和對照組均有25例患者,組別之間患者在年齡和性別上無明顯差異。

1.2?樣品鑒定

取患者的晨便,少量的0.9%的氯化鈉溶液和大便樣品各1滴,均勻地涂抹在涂片上,用高倍的顯微鏡觀察。沙氏培養基上的樣品在37℃的條件下培養2~3d后,觀察菌落的透明度、顏色,通過鏡檢進行確認。培養后菌落散發出類似酵母的氣味,對樣本進行涂片染色后發自按菌落呈現出卵圓形、革蘭陽性,高倍顯微鏡下還可以觀察到卵圓形會出芽,深層次中還會出現假菌絲。通過階段培養得到的真菌菌落,再接種于玉米培養基上,培養溫度為25℃,培養3d后在高倍顯微鏡下觀察,發現菌體的假菌絲頂端長有典型的厚膜孢子,將菌落放入0.3mL的血清中,在35℃條件下培養3h,再將接種環的血清放置于載玻片上,使用高倍顯微鏡觀察芽管的形成特點,顯示結果為陽性。通過糖發酵試驗發現,半乳糖、葡萄糖和麥芽糖會產氣產酸,沒有發現有乳糖分解情況[2]。

1.3?病原的分離與鑒定

1.3.1?分離培養?患者入院后第4d與第7d分別采集黏液稀便,以麥康凱瓊脂培養基做分離培養,經37°C 48h溫育,均長出比較純的白色、閃光、圓形、隆起、邊緣整齊、濕潤、直徑1mm大小的菌落。

1.3.2?染色鏡檢?為革蘭氏陽性、直徑較大的卵圓形菌細胞,并有芽生孢子。

1.3.3?生化學鑒定?同化作用葡萄糖、麥芽糖、蔗糖、半乳糖、木糖、蕈糖、海藻糖、乙酰葡糖胺、酮葡糖酸鹽、甲基-D-葡糖苷、山梨醇、側金盞花醇、木糖醇等呈陽性;乳糖、棉子糖、阿拉伯糖、纖維二糖、松三糖、肌醇、衛茅醇、甘油等呈陰性。發酵反應葡萄糖、麥芽糖、半乳糖、蕈糖為陽性;蔗糖第7天遲發酵;乳糖、棉子糖為陰性。

其它試驗尿素酶陰性,TTC試驗陰性,硝酸鹽還原陽性,芽管形成試驗陽性;在1%吐溫80米粉培養基上能生成假菌絲和厚膜孢子,在沙保氏瓊脂培養基上37℃生長良好,長出白色奶油樣、閃光、濕潤的圓凸狀菌落。

1.3.4?毒力試驗?給體質量20g小白鼠尾靜脈注射0.3mL該菌懸液(濃度約10cfu/mL),結果小鼠于第6d發病死亡,剖檢可見肝臟與腸系膜充血,右腎與肝葉上有少數化膿病灶,取心血和膿灶組織進行分離培養,均有白色念珠菌生長。

1.3.5?藥敏試驗?結果表明對病人曾使用過的上述6種抗菌藥物均耐藥,但對5-氟胞嘧啶、兩性霉素B高度敏感,對咪康唑、益康唑、酮康唑和制霉菌素呈中度敏感。基于以上特征,確診分離菌為典型的致病性白色念珠菌。

1.4?血清學試驗

發病第11d取靜脈血分出血清,與其糞便中分得的白色念珠菌的菌懸液(濃度為10億個菌/mL,經加溫100°C 1h處理)進行試管定量凝集反應。結果抗體滴度為1∶1280。

1.5?治療方法

對照組患者進行磷霉素鈉靜滴,劑量為100mg/(kg·d)。治療組患者進行臨床檢驗,結果聯合抗生素、腎上腺皮質激素、治療免疫調節制劑等,并且輔助使用鹽水和肥皂水對患者進行灌腸處理,連續3~5d,每天1次。還使用雙歧桿菌活菌制劑(1.0g/d)對患者體內菌群進行平衡調節,抑制了白色念珠菌在身體內的增殖,提升患者的免疫力。

評價標準:對不同組別患者的治療效果進行評價:無效為治療3d內患者的大便形狀和次數無緩解;有效為治療3d內患者大便形狀及其次數均有好轉情況;顯效為治療3d內患者大便形狀和次數恢復到正常水平。

1.6?統計學分析

所有數據采用統計學軟件SPSS 13.0進行分析,其中計量數據使用t檢驗,計數數據使用卡方檢驗,P<0.05時表示數據比對具有顯著差異,有統計學意義。

2?結果

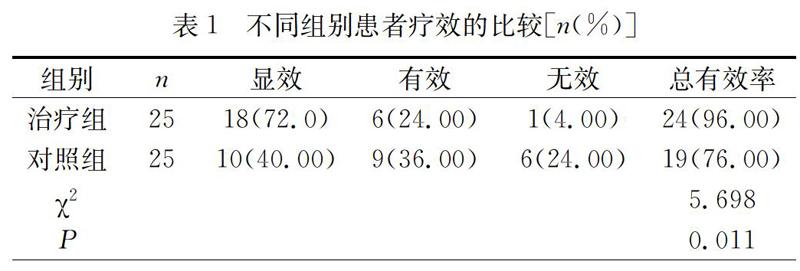

對患者的糞便樣品進行培養,發現50例患者糞便樣品有濕潤和光滑的不透明菌落,沒有發現雜菌,呈現出奶油色,將這些培養出的菌落進行血清芽管、糖發酵試驗,還需要檢查鑒定菌落厚膜孢子,結果發現菌落為白色念珠菌。在對癥下藥后觀察到治療組的25例患者治療7d后有效率(有效+顯效)為96.00%;而對照組的25例患者通過治療7d后有效率僅76.00%,治療效果顯著低于治療組(P<0.05)。見表1。

3?討論

白色念珠菌引發的腹瀉是患者深部真菌發生感染,一般的抗感染藥物毒性較強,使用這些藥物是有年齡限制的,一般對于兒童來說不宜使用[3]。白色念珠菌主要通過甘露聚糖復合物(真菌表面蛋白)引發腹瀉,這種蛋白在人體的腸道黏膜上皮細胞開始增殖并且產生一系列的水解酶,可溶解腸道黏膜的蛋白質層,最終破壞腸絨毛和腸胃絨毛的結構,一般來說盲目使用抗生素會破壞腸道里的正常有益菌落[3]。

白色念珠菌雖系腸道常居菌,但為機會致病菌。在一定條件下若發生超常增殖,就可能引起腸炎[4]。這是因為:1)白色念珠菌的胞壁主要成分為肽-葡聚糖-甘露聚糖的復合結構,此物不僅對機體細胞免疫有顯著的抑制作用,而且對粘膜上皮具有黏附特性,從而促使本菌定居繁殖[5];2)本菌所形成的芽管和假菌絲,有較強的抗吞噬活性,且對組織有很強的穿透力;3)白色念珠菌能產生多種有毒性的分泌型與結構型的酶,如磷脂酶A、溶血磷脂酶和蛋白酶等,它們有損傷粘膜細胞、抵抗吞噬和降解IgA的作用,因而增強本菌的侵襲力[6]。若患者使用多種抗生素,則會對腸道合成維生素B的細菌產生強烈抑制,引起機體維生素B缺乏,致使腸粘膜屏障功能進一步降低,可能會導致腸炎發生[7-8]。

本文通過糞便標本的培養確認患者引發腹瀉的原因,對患者的糞便樣品進行培養,發現50例患者糞便樣品有濕潤和光滑的不透明菌落,沒有發現雜菌,呈現出奶油色,將這些培養出的菌落進行血清芽管、糖發酵試驗,還需要檢查鑒定菌落厚膜孢子,結果發現菌落為白色念珠菌。在鑒定并且分離出白色念珠菌后,對照組患者行磷霉素鈉靜滴,劑量為100mg/(kg·d)。治療組患者進行臨床檢驗,聯合抗生素、腎上腺皮質激素、治療免疫調節制劑等,并且輔助使用鹽水和肥皂水對患者進行灌腸處理,同時,使用雙歧桿菌活菌制劑(1.0g/d)對患者體內菌群進行調節平衡,最終有效抑制了白色念珠菌在身體內的增殖并提升患者的免疫力[9]。對比結果發現,規范使用藥物的研究組患者,能夠有效地緩解病癥,最終有效率為96.00%,相比較對照組76.00%的有效率,效果更為明顯,P<0.05,證明多藥物聯合使用可以更為徹底地抑制白色念珠菌的活力,有效改善腹瀉癥狀。

參考文獻

[1] 李聰穎,李文凱,馬瑛.白色念珠菌引起抗菌藥物相關性腹瀉的臨床檢驗特點分析[J].中國醫藥指南,2018,16(17):26,28.

[2] 孟凡鑫.白色念珠菌引起抗菌藥物相關性腹瀉的臨床檢驗特點分析[J].中國現代藥物應用,2017,(02):152-153.

[3] 孫亞東.白色念珠菌引起腹瀉的臨床檢驗體會[J].世界最新醫學信息文摘,2017,(02):178-179.

[4] 龍海燕,馮萍.抗生素相關性腹瀉患者艱難梭菌和白色念珠菌檢測與臨床特征分析[J].華西醫學,2018,33(05):71-76.

[5] 伍金林,李晉輝,王華,等.早產兒白色念珠菌深部感染的臨床治療[J].中華婦幼臨床醫學雜志(電子版),2017,13(04):397.

[6] 李慶艷,秦力.白色念珠菌引起抗菌藥物相關性腹瀉的臨床檢驗分析[J].中國處方藥,2015,13(10):134-135.

[7] 鄒前芽,劉國忠,周遇秀.白色念珠菌引起抗菌藥物相關性腹瀉的臨床檢驗特點分析[J].國際檢驗醫學雜志,2014,(19):2586-2588.

[8] 張志華.白色念珠菌引起抗菌藥物相關性腹瀉的臨床檢驗特點研究[J].大家健康(學術版),2016,11(12).

[9] 魏紅霞,曹露露,張明軍,等.小兒圍手術期醫院獲得性白色念珠菌血癥五例臨床分析[J].臨床誤診誤治,2017,(08).