中藥膏摩及紅光照射對于緩解中風導致的肩手疼痛的臨床觀察及效果評價

王雪送,胡世榮*,范 艷

(北京中醫藥大學東方醫院腦病二科,北京 100078)

肩手疼痛是發生于中風后的一種常見并發癥,會導致肩同性運動障礙以及同側手腫脹疼痛,若不及時治療,會在一定程度上影響中風患者肢體功能的恢復,甚至可造成患側手部肌肉萎縮、關節痙攣變形等嚴重后果,進而導致患者失去生活自理能力[1]。因此,必須及時采取有效措施進行治療。基于此,本研究為了探討緩解中風導致的肩手疼痛的有效治療方法,選取我院收治的84例患者的臨床資料進行分析,報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

選取我院2016年4月到2017年7月收治的84例中風導致的肩手疼痛患者,納入標準:①經頭顱CT、MRI等檢查確診,符合中風診斷準則;②中風后出現肩手疼痛;③對本研究知情且同意;排除標準:①中風前出現肩手疼痛;②合并惡性腫瘤疾病患者;③合并精神疾病者。隨機將患者分為對照組與觀察組各42例。對照組:男23例,女19例;年齡56~89歲,平均(68.2±4.9)歲;病程12d~6個月,平均(2.6±0.9)個月,發病因素中,腦出血16例,腦梗死26例。觀察組:男24例,女18例;年齡55~87歲,平均(68.5±5.0)歲;病程12d~6個月,平均(2.5±1.0)個月,發病因素中,腦出血15例,腦梗死27例。對比兩組患者的基本資料,差異不顯著(P>0.05)。

1.2 方法

對照組:應用康復訓練治療:制定康復計劃,待患者病情穩定后開始進行康復訓練,訓練項目包括肢體擺放、自理能力訓練、排便訓練、活動訓練、肢體功能訓練、日常生活訓練、語言康復訓練等。

觀察組:應用康復訓練聯合中藥膏摩及紅光照射治療。康復訓練項目與方法同對照組。中藥膏摩治療方法:急性期應用肩周痛痹湯治療,藥方成分為葛根30g,白芍20g,桂枝、當歸、木瓜、川芎、防風各10g,炙甘草6g,細辛3g,生姜3片。慢性期應用肩周解凍湯治療,藥方成分為黃芪、雞血藤各30g,當歸、熟地、葛根各20g,桂枝、鹿角片、五加皮、山萸肉、大棗、炙甘草各10g。均加水煎煮,取汁,早晚溫服;同時局部涂擦藥液,雙手拇指點揉20min,1次/d,治療2周。紅光照射治療方法:應用BPM-VIIIA型紅光/紅外治療儀,對患肢進行局部照射治療,治療頭距體表約20cm,射頻頻率約440kHz,照射強度以患者體表有溫熱感或麻癢感為度,過程中可視患者耐受情況及病情等適度調節照射距離、時間、頻率。2次/d,20min/次,持續治療2周。

1.3 觀察指標

對比兩組患者前后的疼痛程度,應用視覺模擬評分法(VAS)進行評分,0分:無痛,1~3分:輕度疼痛,4~6分:中度疼痛,7~10分:重度疼痛[2]。

1.4 統計學方法

采用SPPS22.0統計軟件進行數據統計,計量數據以(±s)表示,采用t檢驗,P<0.05為差異顯著。

2 結 果

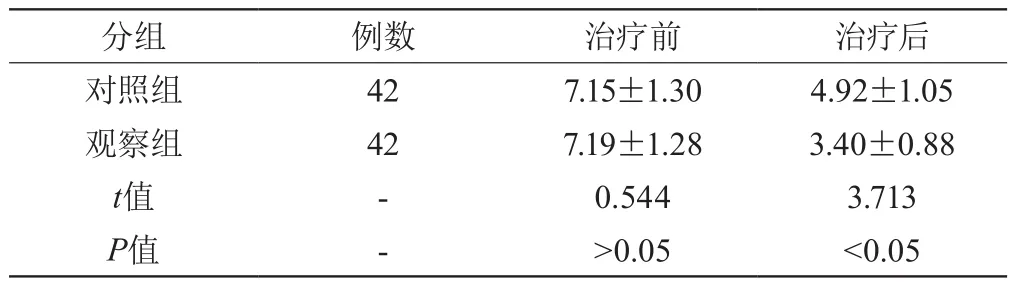

兩組患者治療前的VA S評分對比,差異不顯著(P>0.05);觀察組患者治療后的VAS評分明顯低于對照組,差異顯著(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者前后的VAS評分對比(x±s,分)

3 討 論

中風是造成人類死亡的第二大影響因素,盡管在醫學技術不斷成熟、發展的過程中,中風患者的死亡率明顯下降,但其并發癥發生率仍然居高不下,肩手疼痛就是中風后最常見的并發癥之一[3]。中風后肩手疼痛的發病機制尚不明確,或與交感神經功能障礙、關節制動時間過長等相關。

中醫認為,中風后肩手疼痛屬“痹癥”范疇,內虛邪中、外感風寒、經絡不通、氣血失調是該病的主要病機,因此其治療的基本原則應該的補氣活血、祛瘀通絡[4]。我院對中風后急性期肩手疼痛患者應用肩周痛痹湯治療,慢性期患者應用肩周解凍湯治療,效果顯著,均達到了補血通絡、消腫止痛的作用。配合紅光照射治療方法,有效改善了局部循環,促進新陳代謝,促使受損細胞的修復與再生[5]。

本研究結果顯示,觀察組患者治療后的VAS評分明顯低于對照組,提示觀察組的疼痛程度較對照組輕微,說明康復訓練聯合中藥膏摩及紅光照射治療中風后疼痛的臨床效果由于單純康復訓練治療。

綜上所述,中藥膏摩及紅光照射對于緩解中風導致的肩手疼痛的臨床效果顯著,可明顯降低疼痛程度,值得應用。