面向生態文明的“經濟與生態”系統結構及其運作機制

廖冰

摘要:對貧困及生態的研究對于未來反貧困具有重要作用和意義。以贛南原中央蘇區為研究對象,在揭示其經濟貧困和生態脆弱的基礎上進一步分析兩者的作用機制。結果表明,生態文明是產業子系統、生態子系統及其相互作用構成的復合大系統,強調的是產業與生態互利共生,經濟發展與生態建設之間是相互影響的,區域發展依靠經濟發展與生態協同而不能偏廢其一;生態文明復合系統包含資源鏈、價值鏈和資金鏈的高度統一;贛南原中央蘇區的經濟貧困和生態脆弱現狀極其惡劣,須要加以強化,未來贛南原蘇區政府要特別注重加大經濟發展,將自然資源轉化為經濟優勢和生態優勢,才能更好地建立生態文明試驗區。

關鍵詞:經濟貧困;生態脆弱;作用機制;贛南原中央蘇區

中圖分類號: F327 文獻標志碼: A 文章編號:1002-1302(2019)23-0303-04

貧困已成世界性難題,減貧更是各國政府的共同使命、職責和目標,任重道遠。贛南原中央蘇區(簡稱“贛南蘇區”)別稱“中央革命根據地”,為我國革命的勝利作出了巨大貢獻。然而,由于戰爭、地理、自然條件等原因,贛南蘇區經濟發展仍然落后、民生問題突出、生態環境脆弱、基礎設施薄弱、產業結構單一,是典型的“集中連片特困”地區之一,支持贛南蘇區發展意義重大但任重道遠。贛南蘇區發展要靠產業[1],而贛南蘇區特色經濟林產業比較優勢突出,資源稟賦較強,開發潛力大,如臍橙、柑橘、板栗等。經濟林較其他4種林種而言,具有經濟效益好、投入產出見效快、市場化運行周期短、扶貧作用明顯等特點,在促進林農脫貧致富方面效果顯著、大力培育特色經濟林、促使產業優勢轉化為經濟優勢、促進區域經濟可持續發展等方面具有廣闊的前景。然而,明顯的資源優勢并未高效地轉化為經濟優勢。如何依靠強有力的地域優勢轉化為生態優勢和資源優勢等,成為值得關注的問題。因此,本研究對贛南原中央蘇區經濟貧困現狀進行分析,以期為贛南蘇區管理者制定政策提供決策參考。

1 贛南蘇區經濟貧困與生態脆弱特征分析

1.1 人均GDP

人均GDP發展水平可以用來衡量一個國家和地區的經濟發展水平、社會發展實力。由圖1可知,贛南蘇區人均GDP始終低于江西省人均GDP,贛南蘇區人均GDP占江西省人均GDP的比例穩定在62%~67%之間,每年的增長變化幅度很小,平均僅約為 1.48%,贛南蘇區人均GDP在2014—2017年逐漸上升,且2017年人均GDP最高達到29 041元/人,贛南蘇區人年均GDP增長量約為2 444.3元/人。

1.2 農村居民人均可支配收入

農村居民人均純收入反映某一區域農民生活水平的高低,農村居民人均純收入越高,農民生活條件越好。贛南蘇區和江西省農村居民人均純收入比較情況見圖2。

由圖2可知,贛南蘇區農村居民人均純收入要低于江西省平均水平,但是兩者均呈現逐年增長的趨勢,年均增長率低于江西省。可見,贛南蘇區農村居民生活水平偏低。

贛區林分結構不合理,針葉林比例高,闊葉林比例小;林齡結構不合理,中幼齡林比例高,成熟林、過熟林比例小;森林郁閉度小,森林防護功能差;2013年森林覆蓋率為54.58%,低于江西省森林覆蓋率(63.01%);人均森林蓄積量為 7.82 m3/人,低于江西省平均水平(11.72 m3/人);人均森林面積為1.93 hm2/人,低于江西省平均水平(3.20 hm2/人);贛區位于贛江流域源頭,水土流失區面積近2萬km2,上游區水土流失面積占該區面積的22%,中游占16.7%,下游占21.6%;贛江、撫河、東江源頭地區闊葉林面積連續10年減少,涵養水源的能力呈下降趨勢;贛江、撫河部贛江水域污染較重,出現V類或劣V類水質;空氣質量較差。

2 經濟與生態相互作用結構及其運行機制研究

2.1 經濟與生態相互作用關系分析

經濟與生態的相互關系類似于生態學上2種群間的生存競爭關系[2],因此將生態學上的共生理論應用于經濟與生態的相互關系中,就可以描繪出經濟與生態在外界資源環境條件下的相互作用機制(圖3)。

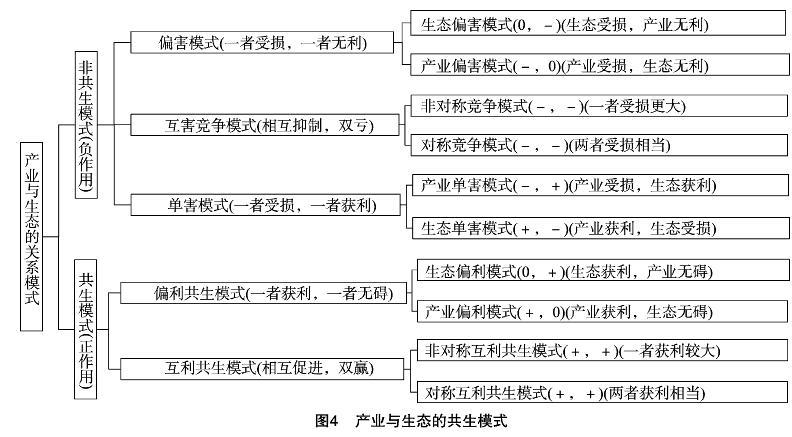

根據經濟子系統與生態子系統的相互作用關系,會產生共生(偏利共生和互利共生)、非共生(偏害、單害、互害)2種結果[3](圖4)。

2.2 經濟與生態相互作用結構建立

根據圖4所示的產業與生態共生關系以及“共生空間的人類文明演化理論”,須要進一步分析產業與生態共生關系

與文明形態的內在聯系。原始文明時期,產業與生態的共生關系表現為產業微弱或無礙而生態偏利或強利,這種關系處于非穩定狀態,隨著人類活動的開展,這種狀態將被打破,則進入到農業文明階段,產業與生態的關系表現為產業受阻、受限或受損而生態無利、尚好或良好,生態系統總體上占據上風,但是隨著農業的發展,這種關系也將被打破,于是就進入到傳統工業文明階段,產業與生態的關系表現為相互競爭的互害模式,甚至出現惡化的狀況。當人類意識到這種惡化狀態時,逐漸加大維持生態建設和產業經濟發展的和諧力度,則進入到新工業文明階段,產業發展對生態的負向影響逐步減弱,屬于生態弱害模式,生態朝著較好的方向轉變,到了生態文明階段,產業與生態表現為偏利共生和互利共生狀態,先要達到偏利共生這個門檻,越過這個門檻就進到產業與生態互利共生階段,此時即為生態文明的本質屬性,進一步可繪制出產業-生態共生模式與文明形態的對應關系(圖5)。

2.3 經濟與生態系統運行機制揭示

由圖5可知,生態文明包括產業、經濟、社會、文化、制度、政治、資源、環境、生態等各要素,又可細分為經濟、資源、環境三大類,在人地系統環境下,產業經濟與生態環境在外界資源環境承載力的約束條件下發生相互作用,實現良性循環、互利互助,最終進入生態文明新型社會形態[4]。產業經濟與生態保護關系十分復雜,其相互作用會產生多種結果,產業與生態互利共生會使其處于生態安全狀態,生態安全是生態文明的重要標志,處于生態安全狀態則必定進入生態文明狀態,已“入門”,處于生態安全預警狀態的必定處于非生態文明階段,尚未“入門”。

張智光認為,生態文明就是產業與生態互利共生的文明,生態文明的目標就是要實現在一個區域內經濟發展與生態建設協同[5]。沿襲這一觀點,根據圖5可界定:生態文明是涵蓋產業經濟、資源容量、生態環境等多個子系統的新型社會文明形態復合大系統,產業子系統與生態子系統在外界資源容量承載力約束條件下產生相互作用[6],只有社會產業經濟發展與生態建設處于互利共生狀態才是生態文明,否則為非生態文明。生態文明必須同時考慮社會產業經濟發展、資源環境容量、生態建設、生態文明管制政策等屬性要素,產業經濟是生態文明的基礎,資源容量是生態文明的保障,自然生態環境是生態文明的標志。生態文明的核心是人與自然和諧共處,本質是產業經濟與生態建設協同發展,任務是建設資源節約型和環境友好型社會,目標是實現可持續發展,指導思想是科學發展觀,建設途徑是發展循環經濟[7]和超循環經濟[8]。

3 結論與討論

3.1 研究結論

本研究從林業產業-森林生態復合系統以及林業產業與生態互利共生的關系入手,在已有研究的基礎上,首先界定了生態文明的本質內涵,然后基于本質內涵構建生態文明的DPSIR理論框架,同時選取表征各子系統的指標體系,最后就其子系統相互作用機制進行研究,可得出如下結論:(1)生態文明是產業子系統、生態子系統及其相互作用構成的復合大系統,強調的是產業與生態互利共生。(2)生態文明復合系統包含資源鏈、價值鏈和資金鏈的高度統一,其中價值鏈是生態文明復合系統運行的首要前提,物質鏈為生態文明提供物質基礎,資金鏈為生態文明提供資金價值保障,生態文明主張“三鏈”的共同融合。(3)生態文明建設是和諧社會發展不可或缺的重要內容,完善的生態文明建設理論、指標體系以及評價方法,對可持續發展起著不可替代的支撐作用,進而推動實現人與自然的和諧發展。

3.2 創新點

本研究從產業-森林生態復合系統以及產業與生態互利共生的關系入手,就生態文明的本質內涵及各子系統要素作用機制進行研究,具有以下創新意義:(1)從生態文明的本質屬性——人與自然和諧共處、產業與生態互利共生來研究生態文明并重新界定生態文明的內涵,解決了現有生態文明概念泛化,與可持續發展、環境保護、循環經濟等類似且相互混淆,偏離生態文明本質的缺陷。(2)將生態文明哲學問題轉化為科學問題來研究,用科學、系統、結構化的方法來選取生態文明指標體系,構建生態文明DPSIR結構模型,解決了現有生態文明指標體系多而龐雜、重疊、主觀性較強、偏離生態文明本質內涵等缺陷。生態文明本是哲學概念,內涵廣而豐富。已有生態文明指標涵蓋了社會、經濟、能源、環境、制度等多個方面,但指標不是憑個人主觀經驗,就是根據指標在文獻中出現的頻率來選取,尚未找到科學客觀的方法來篩選指標并確定其權重,而本研究采用結構化方法SEM來探討生態文明,將生態文明哲學問題轉化為科學問題來研究,構建生態文明子系統各要素的PSIR結構模型,解決了現有生態文明指標體系龐雜重疊的缺陷。

3.3 須進一步說明的問題

本研究僅從生態文明產業與生態互利共生的本質屬性,用系統化、科學化、結構化的PSIR理論結構模型揭示生態文明復合系統結構,下一步將采用結構方程模型SEM篩選生態文明復合系統指標體系,并求得指標權重系數,進而提出未來的研究展望:第一,采用結構方程模型SEM對指標體系進行篩選。第二,采用結構方程模型SEM對指標權重進行科學計量。第三,建立新方法對生態文明進行科學評價。第四,本研究在選取評價指標時,已盡量選擇能夠涵蓋并代表生態文明建設各方面內容的指標,但受各種因素影響,可能會不同程度地遺漏或放棄某些指標。鑒于生態文明理論尚未形成完整的研究體系,而生態文明建設又是一個長期復雜的動態過程,指標體系須要在實踐中進一步完善,有關管理部門也應盡快將具有應用價值的評價指標納入統計范疇。

參考文獻:

[1]廖 冰,張智光. 生態脆弱的經濟貧困地區經濟林生態經濟效率的DEA-Tobit模型研究——以贛南原中央蘇區為例[J]. 農林經濟管理學報,2016,15(2):179-189.

[2]張智光. 基于生態-產業共生關系的林業生態安全測度方法構想[J]. 生態學報,2013,33(4):1326-1336.

[3]謝 煜,張智光. 林業生態與產業體系共生協調機理與模式研究[J]. 林業經濟,2014(10):8-11.

[4]廖 冰,張智光. 生態文明指標優化與權重計量實證研究——基于PSIR與SEM相結合方法[J]. 長江流域資源與環境,2018,27(4):779-791.

[5]張智光. 生態文明閾值和綠值二步測度:指標—指數耦合鏈方法[J]. 中國人口·資源與環境,2017,27(9):212-224.

[6]廖 冰,張智光,劉春香,等. 引入森林資源中介變量的林業產業與生態作用機理研究[J]. 中國人口·資源與環境,2017,27(11):159-168.

[7]呼和濤力,袁浩然,趙黛青,等. 生態文明建設與能源、經濟、環境和生態協調發展研究[J]. 中國工程科學,2015,17(8):54-61.

[8]張智光. 生態文明:新時代的發展觀[N]. 中國綠色時報,2017-12-05(01).

收稿日期:2019-06-10

基金項目:江西農業大學博士科研啟動基金(編號:9232306941);江西省教育科學規劃一般項目(編號:19YB026);江西農業大學教學改革研究課題(編號:2018B2ZZ05);江西省教育廳科學技術研究一般項目(編號:GJJ180191)。

作者簡介:廖 冰(1989—),男,江西高安人,博士,講師,主要從事林業經濟理論與政策、生態經濟理論與政策研究。E-mail:liaobing1002@126.com。