以展覽為方法

王曉松

內容提要:在今天的藝術生態中,把展覽作為一種方法,就是以藝術為目的。而當我們試圖在當代藝術中引入“時間”這個概念時,要討論的并不是線性流逝的時間,而是我們根據自己的主觀想象所塑造自己的身體時間(bodytime)以及時間框架。基于這樣的認識,圍繞國際藝術邀請展展開了自己以展覽為方法的實踐探索。

關鍵詞:時間?當代藝術?時間去哪兒了

在展覽中,策展人(以及主辦方)常為作品和藝術家的個體所裹挾,走著走著就忘了展覽的目的。溝口雄三有一個關于中國學研究的觀點很值得參考,他說:“以中國為方法,就是以世界為目的。”在今天的藝術生態中,把展覽作為一種方法,就是以藝術為目的。

對有興趣了解這個以“時間”為關鍵詞展覽的人來說,我想不斷不厭其煩地提醒:展覽要討論的并不是線性流逝的時間,雖然時間是一個迷人的話題;也與人類在技術層面的計時器研發沒有必然關聯,雖然進入北柵絲廠看到的第一組作品就是以計時器為創作樣態的。同齡人或生活在同一社會情境中的人的時間形狀各不相同,“遺老遺少”透露出的就是對這種時間和身體、心理意識、行為方式之間的錯位,我們也會不斷地根據自己的主觀想象來塑造自己的身體時間(body?time)進而調整自己的時間框架。是我們每一個人堆積的對具體事件的經歷和體驗才使時間存在,使它具有尺度丈量的功能。“不知有漢,無論魏晉”,平行世界、恍若隔世等等兩者之間的時間差無不是具體生活選擇的結果。時間各種形狀,所謂時代變革的一個體現就是時間本身發生了形變。如果想進一步從理論和身心體驗兩個方面來補缺,可以看一下司徒琳在《從明到清時間的重塑——世界時間與東亞時間中的明清變遷》導論部分的介紹,或者閑時翻翻不同類型的歷書上的編輯方式,或許能夠領悟為什么王朝鼎革常選擇“改正朔,易服色”。他們通過對時間的規劃來構建統治的合法性,從而把時間作為一種控制的工具。

“時間開始了”是一首現代長詩的名字,英文標題Now?Is?the?Time則是錢志堅先生推薦歌手Jimmy?James1976年演唱的一首歌的名字(切勿與后來的同名愛情歌曲混淆),如果熟悉它們各自出現的上下文和文字內容就會對我們的用心心領神會。這也是展覽對那些基于歷史回環的相似性所做的視覺轉換,或針對圖像生成鏈條研究所做作品感興趣的原因之一。諸如圖像學、知識考古、社會學等學科和研究方法對當代藝術的實踐產生了越來越多的影響,藝術家工作室的構成和藝術家的工作方法有此前未有的縱深感,綜合性、項目性和計劃性特征更強。藝術批評很難僅就某一件作品或某種樣式做出判斷,要考察藝術家在個體思考的完整性、邏輯性和語言轉換上的價值,還要把它放在當代藝術創作和所涉及學科等不同領域中做橫向比較。比如此次展覽中的聲音藝術、氣味藝術、交互藝術,就需要首先對藝術家自身的創作線索和它們分別與音樂、香水、設計等有著明確界限的學科之間的異同做出分析。

一個展覽當然不可能窮盡所有的問題,但也不能沒有問題,否則大家隨各博覽會轉場就行了——聚集一批似是而非的作品附會一個虛虛實實的理論唱堂會的情況屢見不鮮。越來越多的文藝研究者開始意識到理論先行(尤其是移植的理論)的弊端,但這種方式在當代藝術的創作中卻依然盛行。還有一種不知如何辯駁的觀點認為,展覽一旦沒有某類流行藝術(比如VR)似乎就缺乏專業,上的實驗性(這里的“實驗性”等同于“正確性”),創作意圖反而成了次要因素,這種沒頭蒼蠅似的展覽其實很不厚道。明確展覽的基本指向是策展人的職責所在。作為當代藝術發聲的一個主要途徑,我們認為大型展覽要討論的是所涉及的藝術家所在群體共同關注的問題,且應該有共通性,展覽是讓問題被更廣泛討論以及刺激藝術思考的機會。烏鎮當代藝術邀請展是一種靈活性的制度展,不設時間限制的靈活性略微抵消展覽舉辦周期的技術型限制。但在展覽、資訊、藝術家等各種資源泛濫、受眾市場漸變、藝術從業者內心期待度不斷下降與國際大展自身敏感意識平庸的大環境下,這次展覽的首要問題同樣是要在有限的資源內、在有限的條件下把問題講清楚,而且盡可能地使藝術效應最大化。

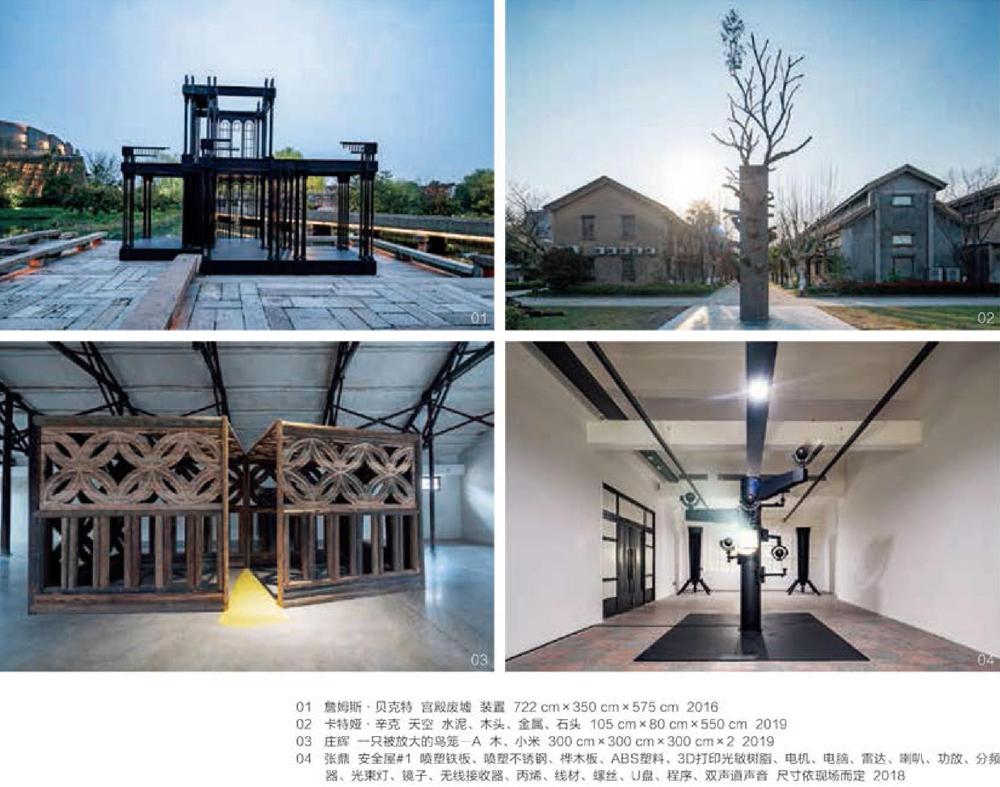

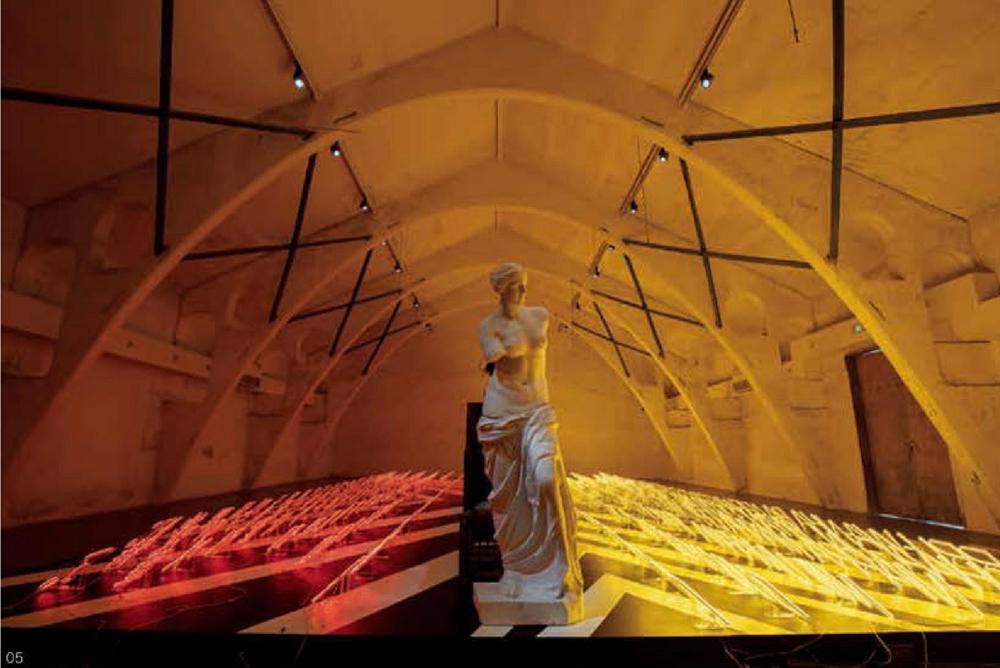

作為一種實踐性活動,實體展覽的意義要通過展覽現場予以傳遞。此次展覽的場地由北柵絲廠、糧倉、西柵景區三個不同類型、情境和空間的場地組成,它們為觀看提供了豐富的空間背景,但也為使用圈定了一些條條框框,作品的物理條件、需求如何在規定性下做充分展現,同時挑戰著策展人、施工團隊和藝術家一尤其是制作、施工這些與所謂的思想無關的部分在項目制、工作室制的藝術創作中的作用尤其重要。以藝術為目的的展覽是由作品、制作、藝術家、布展、傳媒等不同環節的工作構建而成的,每一次展覽都是在這些環環相扣的工作中實現對作品的再解讀甚至再創作。人們容易有意無意地忽略的一個問題是,展覽也是要講性價比的,展覽的籌備工作,其實最能反映藝術小圈子的狀況。一個百思不得其解的現象是,總有些藝術家“沒有困難創造困難也要上”,不論現場狀況、基礎條件如何,總要提出莫名其妙的苛刻要求,而缺乏基于藝術表達需要進行靈活處理的能力。這種在不同展覽現場進行“復刻”的作品在展出中其實非常干癟,以粗暴(卻沒有力量)廉價(卻不便宜)的移植造出的東西總缺乏當代藝術那種“不正確”的野味兒,展覽一旦不講方法和目的,就變成了擺設。我們希望每個藝術家、作品的呈現都盡可能地是完整的,想方設法通過布展、文字說明來搭建一個屬于藝術家、作品的知識場景,也通過每一個細節處理來傳遞策展人的意圖。但是,有些藝術類型并不適合在實體空間尤其是白盒子空間展出,像此次展覽中依托網絡、云端為技術支撐的作品轉到實體空間后,現場有效性的壓力就轉到了策展人身上。

我不想在這篇短文中談什么藝術理論或分析哪些具體作品,在現場呈現和畫冊的圖文編輯中已經有相對清晰的梳理。文獻部分的資料大多是藝術家根據我們的要求提供的,我們希望這是一種技術性解釋,提供一個觀看和閱讀的背景。但不少藝術家總是會發生偏移,就需要讀者和觀眾自己撇去作品上面華麗的浮沫。這樣的大型展覽,總是會面臨各種問題,不得不在各個細節的技術處理中做各種修飾。它可以在一定程度上降低作品相互之間和作品與主題之間某些邏輯斷開的風險,又可以有效地抵制了來自意識形態和各種政治正確的傷害,或許還讓展覽在方式上顯得更具智能性。只把藝術當作一種感官刺激和場景擺拍的道具的人,選自己感覺舒坦的部分看就好了,開放性理解是展覽發生作用的前提之一。今天的藝術表達常常不自覺地向外展示自己華麗的辭藻,這種不自覺也感染了年輕一代的中國藝術家。雖然在藝術上做代際劃分有諸多不合理之處,但是我們比較遺憾的是關注當下的青年藝術家比例漸少,或許是要與流行的展覽口味相匹配。不過,設立青年單元的基本出發點也不是為了展示“青年人風采”,發現問題比提供答案更重要。烏鎮當代藝術展是一一個國際性展覽(雖然以修辭為由,這屆展覽在副標題上刪去了“國際”二字),自然是以藝術與當下世界的某種“關聯”為前提的,但我們其實更想討論“失聯”。所謂國際的或世界的運行與“我們”一直有一種奇妙的不同步,近年的國內外環境讓我們看到了那些原以為是表層的裂縫其實是隱藏已久的結構裂縫。歷史學家雷頤先生曾對我說過一句有趣的話:“學習英語,認識中國。”我們在選題和邀請藝術家的時候,把世界作為認識中國的參照來當作其中一個出發點,跳大神的當代藝術活動已經夠多了,我們還是希望在中國現場的展覽能夠對中國的現場有哪怕一丁點兒的作用,可以與中國的藝術或藝術之外的問題發生關系。

2018年11月28日在古北水鎮舉辦的第一次新聞發布會上已經對選題理由做了說明,并當下的“時間斷裂”做了解釋。在可見的范圍之內,已經很少有哪種生活能全然遺世而獨立,只不過周邊溫度不同體感也不盡相同,展覽中藝術家對主題的不同回應也是如此。考察展場時,莊輝在建筑空間中感受到了不同的“時間刻度”,而我們希望在這一時刻的藝術,能夠在展覽中引發“穿透心胸”的疼痛,就像詩人食指在《這是四點零八分的北京》中所寫的那樣。