藝術與“瘋狂”

李順利

摘 要:眾多天才藝術家的行為都異于尋常,非理性、固執、超現實幻想等,與瘋子極為相似。事實上,“瘋狂”與藝術創造確實存在天然聯系,然而藝術家并不等于精神患者,關鍵在于對精神狀態的調控能力。完整的精神狀態是在正常和不正常間搖擺、變換的過程。藝術創作能激發精神異常患者的主觀能動性的調節作用,幫助他們調整精神狀態,重新建立起與現實的聯系。

關鍵詞:藝術;精神異常;創作;治療

縱觀藝術史,藝術似乎總與“瘋狂”脫不了關系。此處的“瘋狂”是指精神的異于尋常。而人們對于藝術家精神異常的猜想多源于其作品內容及其創作行為的“瘋狂”。

1 精神異常的界定

古代,人們曾把精神病看成是受到“神”“魔”的驅使,因此精神病患者要么被視為惡魔附體,要么被視為神明再現。這主要是因為,一方面精神病患者對他人或自己的傷害性,另外一方面又有著驚世駭俗的天才創舉。[1]事實上,在現代臨床醫學上也沒有對精神病制定一個明確的界定標準。廣義上的精神異常,是指正常人在偶爾情況下偏離正常的非正常的心理和行為,如“幻想性錯覺”心理、暴力兇殘行為等;狹義的精神異常則是指神經器官受到藥物、毒品或是創傷等眾多因素影響,精神活動長期明顯的異常和紊亂。

2 藝術家與精神病患者共享的“瘋狂”

藝術家和精神病患者很多時候共享了“瘋子”的稱號,我們甚至很難把藝術家和瘋子明確區分開來,這主要集中表現在制造驚人的作品天分上和瘋狂的行為方面。

藝術大師梵高的作品在色彩創造性表現上就達到了一種癲狂的狀態。他的畫作中,色彩都是格外奔放而夸張的。這體現在幾個方面:第一,用光亮明快的色彩來裝飾畫面,摒棄了繪畫藝術中常用的暗灰色系和自然寫實的過渡色系,取而代之的是采用高明度、高純度以及高亮度的色彩來表現畫面內容;第二,在繪畫中采用大面積的色塊,色彩過渡較少,簡練而概括,近乎平涂;第三,色彩強烈的對比,色彩之間過渡直接,對比色直接搭配,對觀眾的眼睛產生強烈的刺激。

梵高作品繪畫造型狂野而粗放,好像是在創作者激烈的情感支配下自然地揮灑出來,這一點也能讓觀眾深切地感受到。與當時的傳統古典繪畫的寫實截然不同,他強調繪畫造型的傳“神”而非“形”似。他的經典作品《星空》,筆意隨意,畫面中粗野的線條組成了旋轉激蕩的浩瀚宇宙,星空、樹的造型夸張、奇異,絕望與恐怖之情油然而生。

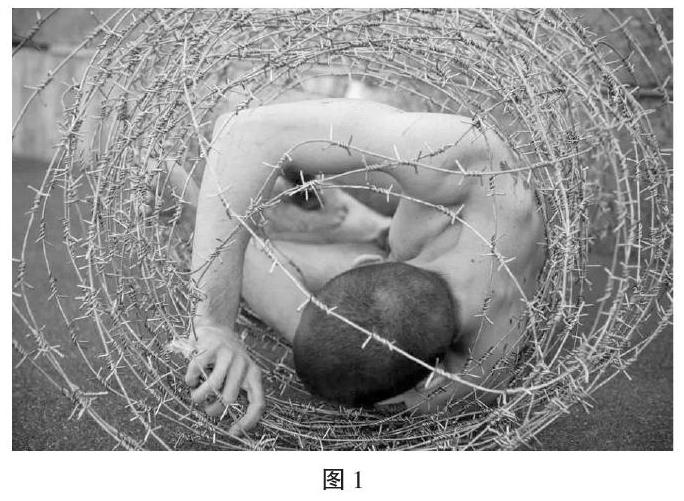

在瘋狂、古怪、色情、暴力的行為方面,藝術家和精神病患者也存在諸多相似。[2]如圖1,藝術家彼得·帕弗倫斯基將自己赤身置于帶刺鉤的鋼絲網中。

3 藝術創造力與精神異常的關系

當代社會經濟技術快速發展,人與社會的關系愈加復雜,從而導致大眾對外在環境的不適應,造成了人與社會的脫離,各種焦慮、恐慌、抑郁、嚴重的有精神分裂等精神異常病態案例層出不窮,普通大眾精神亞健康的發展形勢嚴峻。[3]“瘋狂”的藝術家也越來越多,其藝術創作的內容主題和形式都傾向于暴力、變態、血腥等心理畸形的表達。

我們不禁思考,究竟是社會發展的畸形還是藝術家的瘋癲?藝術家瘋狂創作能等同于精神異常患者的發病行為嗎?從古今中外的考究中,我們不難發現,以上問題并不是當代人的疑惑。不管是哲學研究者還是人文學者,都公認“瘋狂”與藝術天才確實存在天然聯系。德國哲學家尼采就把藝術家稱為“患病動物”;為人熟知的天才藝術家們在許多行為上都異于尋常,與瘋子有許多相似之處,如同樣都是非理性、固執、超越現實的幻想等。[5]但是,正是有著這份“瘋狂”,才使藝術作品彰顯出震撼人心的真實性。

4 藝術家的“精神異常”

在創作世界中,也有許多藝術家為了創作將自己的精神狀況調整到虛幻、錯亂的境地,這并不是我們對普通大眾所提倡的行為。另外,對精神異常患者的隔離,將其禁閉于精神病醫院,無論從人道主義還是醫學治療來說,亦非最恰當的處理。對于人的精神狀態的界定,并不是只有正常和不正常兩種常態。從精神分析上來看,人的整個精神狀態是一個在正常和不正常間不斷搖擺的、變化轉換的過程,沒有任何一個人能時刻處于絕對正常的精神狀態。

這并不是說藝術家就等于精神病患者,兩者之間存在聯系,也存在根本的區別。藝術家在創作時,身心狀態會沉迷于自我幻想的世界,與外界隔離,這與精神病患者是極為相似的。然而,藝術家在精神方面有自主調節的定力。精神分析學派的老祖·弗洛伊德指出,藝術家從現實中抽離,根本上是想回歸最初的本能滿足。在非現實的想象世界中,可以不受現實的約束,隨心所欲。但是,其可以利用自己的天賦將幻想世界通過作品得以塑造,變成新的現實,人們也承認這些作品是對現實生活有價值的反映。[6]藝術家可以將自己置于虛幻的個人狀態,也能從這種封閉的個人世界中抽離出來,重新回歸到現實世界,這大概是藝術家與瘋子、精神病患者根本的區別。

5 藝術對精神異常的調節作用

5.1 藝術作品的溝通作用

藝術作品的創作展示在精神異常患者與現實建立聯系方面起到了關鍵性的作用。作品真切地展現了患者在幻境與現實交錯的,與現實中我們熟悉的截然不同的生活,雖然怪誕的表現經常讓人難以理解,但卻讓我們看到患者的真實的內心世界。通過作品讓我們更了解精神異常患者的思維方式,從而對他們多一分理解與包容。

5.2 個人價值提升

當精神疾病與藝術相碰撞,精神異常患者的藝術作品得到社會的肯定和認同,則其自身價值感得到相應的提升,找到存在的價值,從而激發了精神異常患者的主觀能動性的調節作用,將他們從精神異常狀態中逐漸調整到精神平衡,再回到精神正常。

5.3 藝術創作過程調節情緒

藝術創作的過程可以將個體郁積于負面心理能量和不被社會接受的感情,轉化能被社會接受的形式——藝術作品。內心壓力和情結得到釋放,重新構建起內外環境的平衡,避免陷入極端崩潰的精神世界。

通過藝術體驗的方式治療心理精神疾病,被稱為藝術治療。其中,視覺藝術是眾多藝術中最直接和最耐人尋味的一部分,是研究人類戰勝精神異常疾病的困境和方法的重要突破口。原生藝術是視覺藝術治療的一種,是指沒有接受過任何藝術專門訓練的人,單純依靠自己的本性,聽憑內心感受進行藝術創作的一種藝術形態。這樣的藝術形態因為創作者固執的意識堅持和毫無遮掩的表達,創作的作品更能反映人類精神世界的豐富多樣性,更能將疾病的負面性轉化為藝術創作的積極性,進一步幫助精神異常患者重新建立與現實世界的聯系,自然而然地促進精神整合與康復。[7]

原生藝術家、圓點女王、日本藝術天后草間彌生,也是一個患有神經性視聽障礙精神疾病患者,年逾80歲的草間彌生,用半個世紀的藝術創作來不斷證明自己,她把最原始的意念和想法全部用到了藝術作品的創作上,一次又一次向我們證明,藝術創造力足以戰勝精神疾病困擾。

參考文獻:

[1] 王春辰.“藝術介入社會”:新敏感與再肯定[J].美術研究,2012(11).

[2] 周紅.團體美術治療類型述評[J].中國心理衛生雜志,2009(06).

[3] David Edwards .美術治療[M].繆青,等,譯.北京:中國輕工業出版社,2010.

[4] 楊彬.杜布菲原生藝術研究戰略及思考[J].貴州大學學報(藝術版),2010.

[5] 李波,等.視覺藝術心理學[M].重慶:西南師范大學出版社,2012.

[6] 周紅.表情達意與心靈潤澤——現代美術治療理論綜合研究[D].南京師范大學博士學位論文,2005.

[7] 郭海平,王玉.癲狂的藝術——中國精神病藝術報告[M].長沙:湖南美術出版社,2007.