河南旅游流空間流動模式研究

陳梅花

摘要:有關旅游流的研究主要是針對旅游客流進行的,結合河南省豐富的旅游資源,采用抽樣調查統計分析法和制圖法,剖析了國內旅游流在河南區域內部以及區域間的空間分布及流動模式,為河南區域旅游資源開發、促進河南旅游產業的發展提供科學參考依據。

關鍵詞:國內旅游流 空間流動 擴散 模式

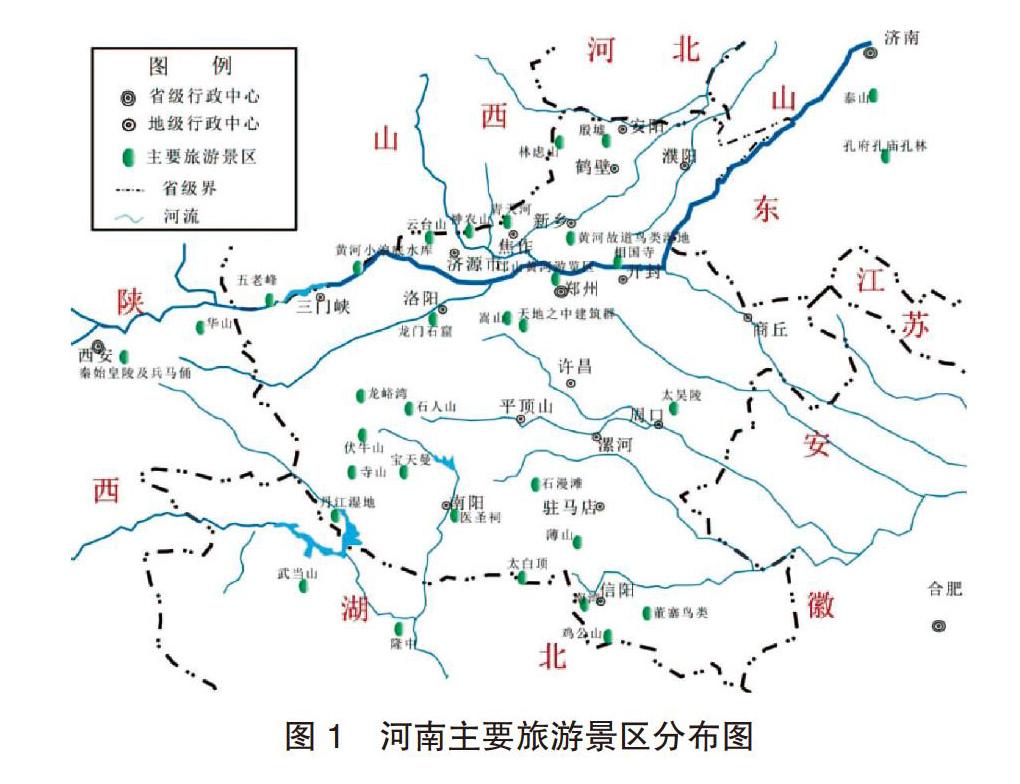

旅游流的相關研究主要都是針對旅游客流進行的[1],旅游流空間結構的差異影響著區域旅游空間布局,區域旅游發展戰略的實施決定著旅游資源、旅游設施的利用率,進而影響到旅游地的發展[2]。河南省旅游資源分布較為集中,旅游資源類型極為豐富(見圖1)。本文通過剖析國內旅游流在河南區域間的空間分布及流動模式,以期能為河南旅游資源開發、促進河南旅游產業的發展提供決策參考。

一、研究設計

本文數據來源于《河南省旅游統計年鑒》(2009-2018年)和2018年河南省國內游客抽樣調查。2018年河南省國內游客抽樣調查是筆者以到河南旅游的國內旅游者群體為個案,選擇了鄭州、洛陽、開封、焦作、安陽、信陽、南陽7個旅游中心城市中的客流量相對集中、代表性較強的景區,以及鄭州新鄭機場、中國國際旅行社、青年旅行社、康輝旅行社、鷺島旅行社等游客中心進行抽樣調查。問卷調查于2018年5—6月進行,共發放問卷1000份,回收有效問卷882份,有效率為88.2%。

二、研究內容

(一)國內旅游流空間結構特征研究

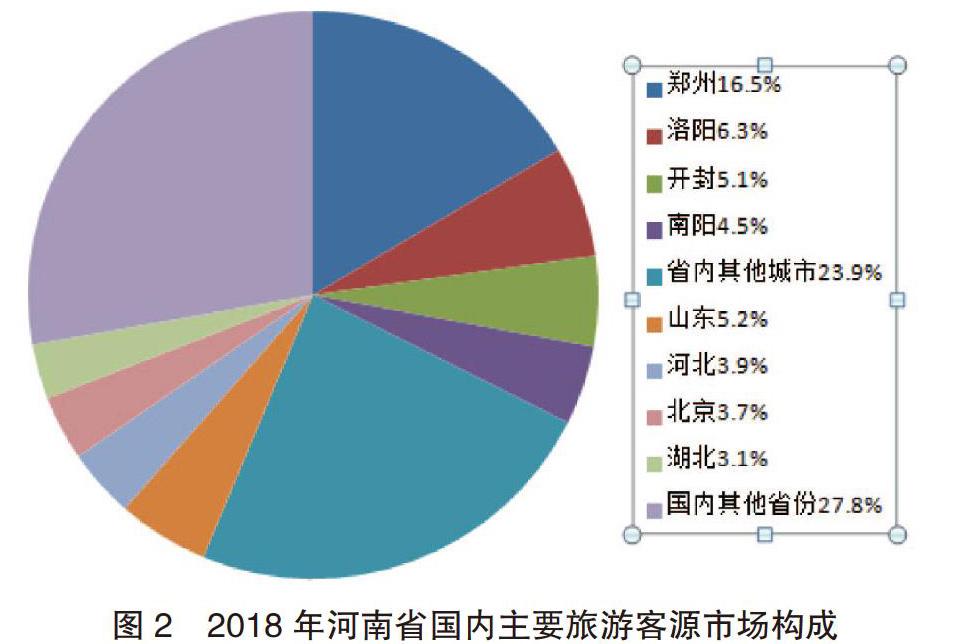

1.旅游客源地的空間結構特征。2018年抽樣調查,國內的客源地山東、山西、河北以及經濟發達的北京、廣東、上海等地占省外流量比重75%,國內總流量占比為41.2%,其他比重較大的有四川、重慶、江蘇和浙江,均占總流量比重1%以上,其它省份比較分散,所占比重均在1%以下。其中山東省所占比重最大為5.2%;其次是河北省所占比重為3.9%;再次是北京市和湖北省,也是省外客源的主要市場,所占比重分別是3.7%和3.1%(如圖2)。總體來說,流量比基本符合旅游流的距離衰減原理,而經濟發達的北京、上海、廣東等地的流量比較大,說明河南旅游資源具有一定的吸引力,進而能克服距離因素影響。同時,河南國內客源市場相對集中在周邊和經濟發達省份,這種集中使河南的國內旅游市場的發展不穩定,旅游旺季還可能使某些景點、景區超負荷運作,給環境和交通帶來不少壓力,同時也說明河南旅游市場尚不成熟,具有較大的發展空間。

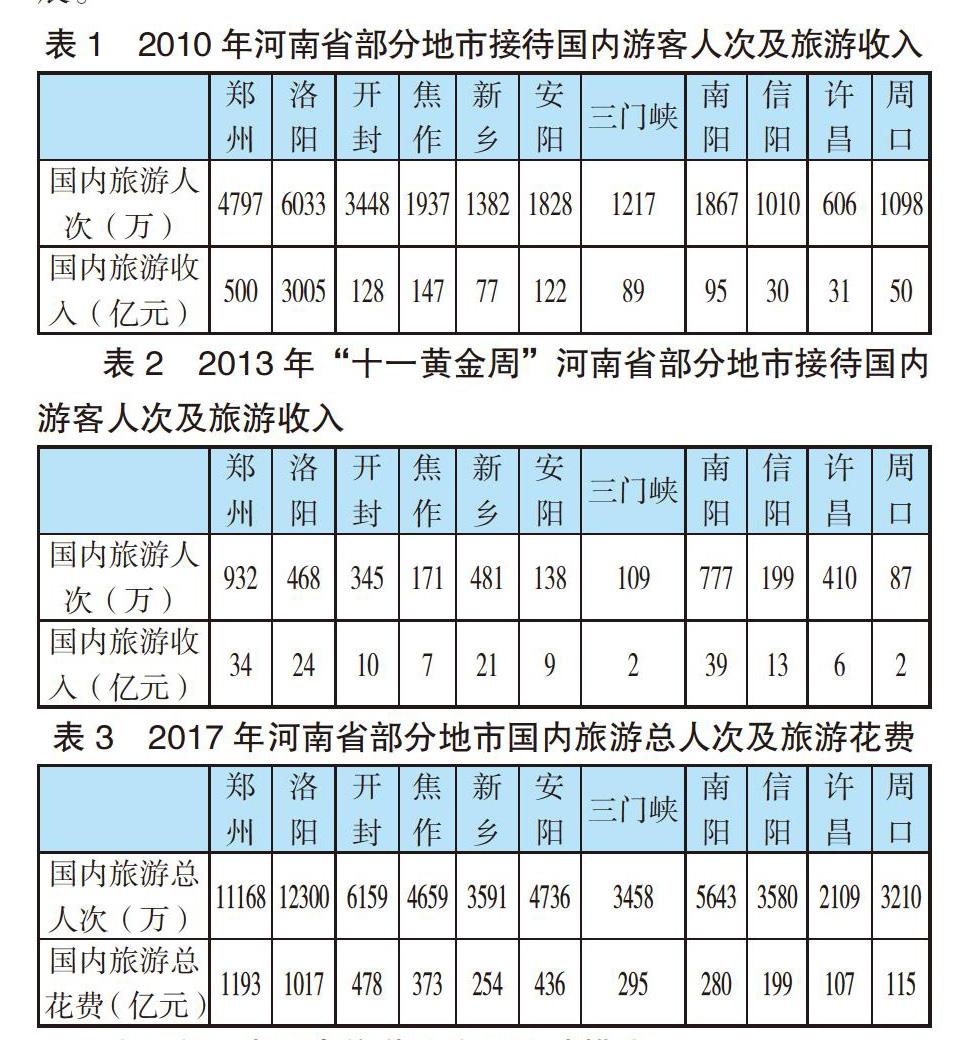

2.旅游目的地的空間結構特征。在河南省內,由于旅游資源、經濟發展水平等差異,旅游流在空間上的分布從多年的情況來看,河南省18個地市接待國內旅游人次和旅游接待收入排名前3的基本是鄭州、洛陽和開封,從2010年以后,南陽、新鄉、安陽、焦作、許昌、信陽、周口,特別是焦作的國內旅游快速增長,逐步影響著鄭、汴、洛三地,使河南國內旅游流趨向均衡(見表1、表2、表3)。近年來特殊的旅游發展政策或環境也有力地促進了河南省各地市國內旅游的發展。如河南文化旅游節、新鄭黃帝祭祖大典等一些大型活動的舉行,再加上各地市舉辦的“當地人游當地”的活動等,使各地市國內旅游都得到快速發展。

(二)河南國內旅游流空間流動模式

通過調查統計發現,省內游客游河南主要選擇直游式空間擴散路徑,即客源地—目的地—客源地,因此本文主要研究省外游客游河南及離開河南后的旅游流空間流動方向。在回收的882份有效問卷中,選取省外游客填的446份問卷作為研究資料。

1.進入河南后的空間流動方向和路徑。在對調查問卷整理后發現,占省外游客總量(446人)51.2%的游客僅游覽河南境內的旅游景點,省外游客38.8%是從客源地直接進入河南的。最先抵達的城市是鄭州、洛陽,分別占63%和22%,其次是安陽、南陽、開封、信陽等。沒有直接抵達河南的省外游客,主要是從西安、武漢、北京、徐州等城市進入河南的,其中,從北京進入河南的。占沒有直接進入游客的22.6%;從西安進入河南的,占29.1%;從武漢進入的,占23.4%;從徐州進入的,占6.2%;其它是從周邊一些景區直接進入河南的。通過調查數據看出,大部分省外游客是從客源地出發,直接進入河南而后又直接返回到客源地,遵循的是客源地—目的地(河南)—客源地的旅游流流動模式。這說明河南旅游的吸引力和目的地知名度正在不斷擴大,開始向終點型旅游目的地轉變。

旅游流進入河南后,以鄭州為主要集散中心,分別向西北方向的焦作、向西的洛陽、向北的安陽、向東的開封和向南的平頂山、南陽、信陽等地擴散(如圖3)。總體來說,河南國內旅游流以閉合式空間擴散模式為主,主要有以下幾種空間擴散路徑。

(1)以鄭州為中心的直游式路徑,主要有鄭州一洛陽一鄭州、鄭州一開封一鄭州、鄭州—安陽—鄭州、鄭州—云臺山—鄭州的擴散路徑,旅游擴散流量分別占總流量的21.4%、16.7%、11.6%和10.1%。

(2)以鄭州為中心的多站往返式路徑,主要有鄭州一洛陽一鄭州一開封—鄭州、鄭州—安陽—鄭州—云臺山—鄭州擴散路徑,旅游擴散流量分別占被調查總流量的36.4%和20.2%。

(3)以鄭州為中心的多站串聯式路徑,主要有鄭州一洛陽一南陽一鄭州、鄭州一南陽-信陽一鄭州擴散路徑。

(4)洛陽、南陽旅游區域的多站閉合式路徑,主要有洛陽一小浪底景區一白云山一洛陽、南陽—寶天曼—內鄉縣衙—丹江水庫—南陽擴散路徑。

(5)三門峽、南陽和信陽旅游區域的多站開放式擴散路徑,主要有鄭州一云臺山一洛陽一三門峽一出豫去陜西,鄭州一南陽一信陽一出豫去湖北等。這種少量多站開放式擴散路徑多出現在幾個與其他省接壤的地區。

2.旅游流離開河南后的擴散方向和路徑。被調查的省外游客中,占比48.8%的游客結束在河南旅游后,其中59.3%的游客繼續游覽其他旅游區域,如北京、武漢、西安等城市及華山、武當山等旅游景區(旅游流流向如圖3)。

綜上可以看出:省會城市鄭州是河南省最大的旅游集散中心地,是河南省最具影響力的旅游節點城市,輻射作用最強。洛陽、開封、南陽、焦作、安陽也是重要的旅游集散地,他們之間旅游流的雙向流動也比較強。同時,這些城市與省外的大中城市西安、武漢、太原、北京等互為旅游節點城市。

三、結論及建議

通過對調查結果的數據進行整理和實證分析發現,首先,國內游客主要分布在交通條件好、旅游景點知名度高的地方,如隴海線鄭汴洛黃金旅游線路、安陽殷商文化旅游區和豫西南地。要實現旅游經濟一體化,政府應加強行政合作、聯合開發,增強區域旅游競爭力、形成品牌旅游競爭力。

其次,來河南的旅游者其旅游目的地較為單一,只是為欣賞風光、增長見聞。當前,應積極培育扶持更多像焦作云臺山、洛陽欒川重渡溝等在全國有影響力的自然景區,打造河南整體旅游新形象,實現河南旅游從單純的自然旅游或文化旅游到自然與文化共存的轉變。還應積極發展全新旅游產品,如利用鄭州的區位優勢開發會展旅游、商務旅游、研學旅游等專題旅游,削弱旅游的淡、旺季,引導旅游流向有效的空間擴散,實現河南省旅游業的長足發展。

第三,河南應逐步完善旅游配套設施,尤其是增加景區內的高檔購物和娛樂設施,設計更有吸引力的旅游商品引導游客進行消費。河南旅游交通條件雖改善不少,但游客花在交通上的時間成本太高,直接制約了游客的旅游興趣。建議開通城際和主要景區之間的動車,縮短兩地的旅行時間,加快游客的運轉能力,使游客能夠有更多的時間享受旅游。

第四,河南省應加強與周邊省份特別是與山西、陜西、湖北、北京等地旅游上的聯合開發。例如,與陜西、湖北等地的優勢旅游資源聯合開發,使河南成為中原區域的旅游節點,形成區域旅游競爭力;多開通以北京一云臺山為例的旅游專列,不僅能吸引旅游者,還能打造區域旅游的整體形象;還可與這些區域實施整體捆綁式營銷策略,打造整體旅游形象。

參考文獻:

[1]劉自鋒.河南省國內旅游流時空流動規律實證研究[D].西南大學碩士學位論文,2010.

[2]董培海,李偉.2010年來滇國內旅游流空間結構及其優化研究[J].旅游論壇,2012,5(4):95-100.

[3]曹新向.河南省國內旅游客源市場時空結構分析[J].旅游論壇,2009,2(2):274-279.

[4]嚴瑋.基于GCI下河南旅游流擴散方向與路徑研究[J].市場論壇,2011(10):77-79.

[5]張奎.河南國內旅游和入境旅游的空間自相關研究[J].河南科技大學學報(社會科學版),2016,34(5):74-80.

[6]河南省統計年鑒(2009一2018)[EB/OL].http://www.yearbookchina.com/navipage

(作者單位:浙江東方職業技術學院人文學院)