螺旋CT應用于原發性胰腺癌診斷中的價值探討

唐家孝

(北海第二人民醫院放射科 廣西 北海 536008)

胰腺癌為惡性腫瘤,近些年來該病發病率呈現出不斷增高的發展態勢。腫瘤可發生在胰腺的任何部位,其中胰頭部最為常見,超過百分之六十的患者發生在胰頭部。在早期胰腺癌可轉移,因此患者預后比較差,超過百分之九十的患者在診斷后一年內死亡,五年生存率率低于3%。為了提升患者存活率,需要及時對患者的病情展開診斷以及治療[1-2]。本文選取2015年11月—2018年11月在我院治療的原發性胰腺癌60例納入本次研究范圍之內,分析螺旋CT、MRI應用在原發性胰腺癌中取得的診斷效果,探究螺旋CT、MRI在臨床中的應用價值,研究如下文詳述。

1.研究資料

1.1 資料

選取2015年11月—2018年11月在我院治療的原發性胰腺癌60例納入本次研究范圍之內,在入院之后均60例患者均接受MRI和螺旋CT檢查,將MRI檢查作為第一組,螺旋CT檢查作為第二組,將手術病理作為此次診斷的金標準。男女比例為39:21,平均年齡為(52.39±2.03)歲。患者均伴有腹痛、黃疸、食欲不振、體重下降、乏力等表現,已將呼吸功能衰竭、精神疾病者、重要臟器功能障礙者排除在外,患者、家屬知曉本次研究目的,并且同意參與研究,獲得本院倫理會批準。

1.2 方法

60例患者均接受MRI、螺旋CT檢查,之后對兩種檢查診斷的準確率進行判斷。患者進院之后,接受常規檢查,主要是應用TIM 1.5T磁共振掃描儀、64排螺旋CT掃描儀。MRI掃描:層厚為3~5mm,15毫升增強劑進行注射,以每一秒2毫升的速度進行注射,在18秒屏氣之后進行動脈期掃描,在首次掃描結束之后,患者喘2次氣后再次屏氣進行門脈期掃描。CT掃描:層厚和層距均為10mm,50~70ml常規經脈團注射增強劑,以每分鐘40毫升的速度進行注射,電壓、電流分別為120KV、250mAs,掃描范圍主要是從膈頂至胰腺鉤突以下,對病變部位重建為5.0mm層厚。增強CT掃描時,延時35s,雙期掃描70s,掃描之后對圖像進行重建時層厚為2.0mm。對比兩組患者的檢查結果,了解診斷結果存有的差異。

1.3 統計學研究

數據均接受SPSS22.0軟件進行統計學分析,用(n%)對計數資料進行表述,計量資料用(±s)的方式展開相應的表述,若結果證實P<0.05,則可以認定本次的研究結果具有相應的統計學意義。

2.結果

2.1 兩種檢查結果診斷準確率的比對和分析

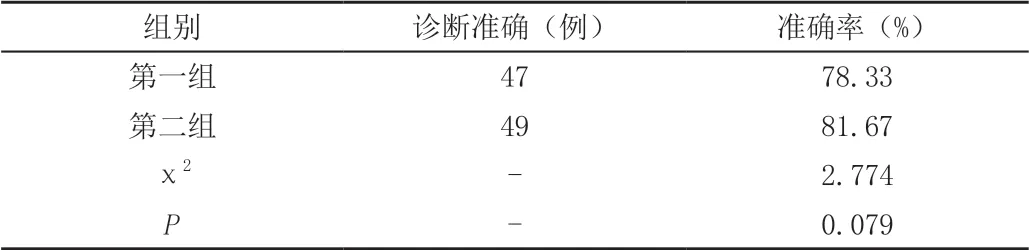

在兩組的診斷準確率分析之中,第二組經過診斷后其診斷準確率和第一組之間無差異,組別對比間無統計學差異(P>0.05)。詳細見表1。

表1 兩種檢查結果準確率的對比和分析

2.2 兩組誤差率、檢出率的分析和比對

在病灶檢出率和誤差率結果分析之中,手術病理之中共發現69個病灶,病灶的直徑大于1厘米共61個病灶,其余的8個病灶其直徑小于1厘米。第一組(MRI)診斷病灶的直徑大于1厘米共63個病灶,其余的6個病灶其直徑小于1厘米,誤差率和檢出率分別為為5.80%、94.2%;第二組的病灶檢出率和誤差率和第一組無差異,組別對比間無統計學差異(P>0.05)。詳見表2。

表2 兩組誤差率、檢出率的分析和比對

3.討論

胰腺癌比較少見,為消化道惡性腫瘤,其中男性發病率明顯高于女性患者。在早期并無明顯癥狀,在中期和晚期會出現上腹部疼痛、背部疼痛、上腹部飽脹不適,惡性程度高,因此患者的預后差,并發癥比較多[3]。經數據統計超過百分之九十的胰腺癌患兒在確診后一年內死亡,這會嚴重影響患者的生命安全[4]。螺旋CT不僅僅可清晰的了解癌腫形態、大小、密度,還可以了解臨近臟器狀況,是否出現腹膜后淋巴結腫大,CT增強檢查在病變定性診斷之中尤為重要,可清晰顯示患者病變血供狀況、病變組織結構,有助于臨床確診[5]。MRI在胰腺癌診斷之中可見到軟組織腫塊,腫塊為輕度增強,這與胰腺本身會導致強化緊密相關。在增強掃描之中氣病灶呈現出膽管系統擴張和膽總管擴張,其淋巴結出現轉移和血道轉移等,可對腫瘤分期進行準確評估。本次研究結果顯示:在兩組的診斷準確率分析之中,第二組經過診斷后其診斷準確率和第一組之間無差異,組別對比間無統計學差異(P>0.05)。在病灶檢出率和誤差率結果分析之中,第二組的病灶檢出率和誤差率和第一組無差異,組別對比間無統計學差異(P>0.05)。概而言之,原發性胰腺癌應用螺旋CT、MRI進行診斷,均可準確完成患者的診斷,兩者均可取得理想的診斷效果,可更清晰的表現出胰腺腫瘤形態特征、周圍征象,了解胰腺癌侵犯轉移征象,兩種方式對微小病灶的檢出率比較高,可準確的預測腫瘤可切除性。在臨床之中若對診斷結果存有疑慮,則可進行二者聯合診斷,值得推廣。