職業學校校園欺凌的性別特征及其差異分析

□ 吳夢雪 劉 曉

校園欺凌是指一個或多個學生有意地、反復地、持續地對另一個學生施以負面行為,造成受害者心理或者身體的傷害和不適[1]。它不僅會給被欺凌者帶來無盡的痛苦,對于欺凌者甚至是旁觀者的人格、心理同樣會造成消極的影響。事實上,早在上世紀70年代末校園欺凌就已備受國外學者的關注。而我國自上世紀90年代末與英國沃斯特大學展開了關于這一問題的聯合研究以后[2],以張文新為代表的一批學者便嘗試從人格[3]、同伴關系[4]等與欺凌有關的各個角度對我國中小學生的欺凌問題進行研究,將“校園欺凌”這一相對敏感的話題引進國內。近年來,愈發惡虐與頻繁的欺凌事件再次引發了人們對此問題的重視,在社會各界疾呼“嚴防校園欺凌,共建安全校園”的大背景下,我國政府“重拳”出擊,相繼出臺了《關于開展校園欺凌專項治理的通知》《關于防治中小學生欺凌和暴力的指導意見》《關于加強中小學幼兒園安全風險防控體系建設的意見》等一系列文件,不僅將校園欺凌的防治提升到了國家治理的層面,更是推動了相關研究的深化和發展。然而,從現行教育類型的角度來看,尚缺乏對職業教育領域校園欺凌問題的關注和研究,且多是從宏觀的制度體系和教育模式層面探索防治措施。另一方面,盡管欺凌行為多見于男生之間,但出鏡率日益增加的女生欺凌不斷提醒我們,校園欺凌絕非男生特有,部分女生的欺凌行為甚至會比男生更加突出。因此,本文以正處于青春發育期的職業學校學生為研究對象,以性別為劃分依據,嘗試從學生的“內部視角”來分析職業學校學生校園欺凌的不同性別特征,進而對兩性欺凌的異質性內涵做一探討,這對構建和完善有針對性的中職學校校園欺凌防治體系具有重要指導意義。

一、文獻綜述

盡管“校園欺凌”經歷了近40年的研究歷史,取得了許多卓有成效的研究成果,但縱觀國內外相關研究,學者們幾乎把研究視角定位于普通中、小學,很少看到基于職業學校的校園欺凌研究。而就現有研究來看,盡管在內容上與“校園欺凌”相交疊,但多是以“校園暴力”為主題,研究的側重點也基本放在分析職業學校校園暴力的成因和預防措施上。如康勇軍和屈正良(2010)從心理學視角分析了影響中職學生校園暴力的四大因素,并提出了基于人格、家庭、學校、社會四個層面的防控措施[5];呂乾坤(2007)則從危機管理理論的角度提出要建構適合中職學校校園暴力的危機防控機制[6]。直至2015年,以“職業學校校園欺凌”為主題的研究才陸續出現。徐蕾(2015)不僅闡釋了校園欺凌的定義,還關注到了職高學校中的女生欺凌事件,對職高學校女生欺凌的特點、成因進行了剖析[7];肖笛和徐大真(2017)則是對中職學生的校園欺凌狀況及心理健康情況進行了實證調查,發現中職學生在校園欺凌和心理健康之間存在相關[8]。

另外,幾乎所有關于校園欺凌的調查研究都表明,男生發生校園欺凌的比率明顯高于女生,且在人們通常所關注的身體攻擊中很少出現女生的身影,由此造成了學者們對“女生欺凌”“性別差異”等相關研究內容的忽視。其實,早在2000年,學者張文新就對我國城鄉4000多名中小學生進行了問卷調查,發現中小學生在欺凌行為的發生率、對欺凌問題的態度、欺凌方式上存在不同程度的性別差異[9],但在隨后的十幾年里,除了宋雁慧(2017)以實證研究的方式對校園欺凌的主要特征及發生過程進行了分性別的研究外,幾乎沒有學者對此做出進一步的深化和拓展。誠然,已有研究已經證實:女孩確實很少有直接的身體攻擊,但這并不意味著她們在其他形式上的欺凌行為也很少。Wiseman(2002)的研究就發現,男生們通常會使用拳頭等身體欺凌去威脅他人,但女生的武器通常是侮辱性的言辭和操控人際關系[10]。Crick等人(2002)的研究也指出,女孩們傾向于使用間接的欺凌行為,而男孩們更可能會實施直接的攻擊[11]。可以肯定,性別模式在一定程度上形塑著男、女生欺凌行為的具體表現,那么,隨著欺凌情況的日益復雜,性別是否還會對校園欺凌產生影響?Li Q(2006)于是開始關注學生在網絡欺凌中的性別差異,結果顯示,性別在網絡欺凌中仍然扮演著重要的角色,如:男生更可能實施網絡欺凌;女生更傾向于在遭受了網絡欺凌后將情況告知成年人[12]。但目前這方面的研究結果仍不一致(Lapidot-Lefler&Dolev-Cohen,2015)[13]。 另外,基于對性別與校園欺凌關系的認識,有學者開始探究影響男、女生不同欺凌行為的原因 (Topcu&Erdur-Baker,2012),結果發現,情感和認知同理心在傳統校園欺凌和網絡欺凌中的中介作用并不相同[14]。

總體來看,我國學界能率先開展對職業學校校園欺凌的相關研究,并從研究中發現規律進而吸引更多學者開展實證研究,是非常值得肯定的。但就現有研究而言,專門性的研究仍然較少,且各項研究多是對欺凌現象與事實的簡單描述,沒有經過統計檢驗,更沒有把“職業學校”與“性別”相結合,以致職業學校校園欺凌與男女不同亞群體的異質性特征關系研究顯得比較單薄。因此,基于“性別”對職業學校的校園欺凌進行研究,不僅是應對實際欺凌問題的需要,同時也是學術研究深化的需要。

二、研究方法

(一)研究框架

挪威心理學家Dan Olweus編制的欺凌問卷一直以來都被公認為是最好的測量校園欺凌的工具,該問卷測查了兒童欺凌問題發生的頻率 (或普遍性);欺凌發生的方式、地點、穩定性;兒童對欺凌的態度和反應、對受欺凌者的情感;他們向誰訴說這類問題以及誰向他們提及此事等問題[15]。然而歸納現有文獻卻發現,學者們的關注點幾乎集中于校園欺凌的發生率、欺凌手段及應對方式這三方面,難以為我們全面認識校園欺凌提供更多信息。鑒于此,本文在已有研究的基礎上,運用Olweus的研究框架,將“性別”作為變量,從“校園欺凌的發生率”“校園欺凌的成因”“校園欺凌的形式”“校園欺凌的應對方式”“校園欺凌的時間、地點”以及“校園欺凌的手段”這六個維度進行觀測,并結合文獻綜述的內容作出如下兩點假設:一是職業學校校園欺凌的發生率呈男、女相當的態勢;二是除發生率外,職業學校男、女生在校園欺凌的其他維度上均存在性別間的差異。

(二)研究對象

本研究在浙江省展開,考慮到地區分布,故采用分層隨機抽樣法,抽取了浙江省杭州市、寧波市、金華市、麗水市等地的多所中職學校學生進行調查。共發放問卷4100份,回收問卷3966份,經篩選剔除無效問卷213份,共獲得有效問卷3753份,有效率為94.6%。其中男生1980人,女生1773人,學生年齡在14-21歲之間,平均年齡17歲。其他人口學變量詳見表1。

表1 樣本分布(N=3753)

(三)研究工具

本研究的工具是參考國內外校園欺凌的相關文獻和問卷,以Dan Olweus編制的《兒童欺負問卷》為基礎,借鑒張文新等人經過修訂后具有本土意義的中學版《兒童欺負問卷》,結合中職學生的生活實際,自主編制《校園欺凌調查問卷(中職版)》,該問卷經過較嚴謹的測量學分析,表現出較好的可靠性。

《校園欺凌調查問卷(中職版)》分基本情況和題目兩大部分,共59道題。其中,題目部分根據涉及欺凌的三類角色及他們的態度,又分為:關于被欺凌、關于欺凌、關于旁觀、關于態度四個維度。以“過去一年里,是否有某個(些)力量比你強、地位比你高的學生故意對你做出以下欺凌行為”和“過去一年里,你是否故意對某個(些)比你弱小的同學做過以下欺凌行為”兩個問題測查上學年被試在學校受欺凌和欺凌他人的頻率或程度,選項按欺凌發生的頻率設置:1.從沒發生過;2.偶爾一兩次;3.一個月兩到三次;4.大約一周一次;5.一周好幾次。為保證研究的科學性和一致性,本文延用Solberg、Olweus(2003)的研究結果,將校園欺凌發生率的閾值定為“一個月兩到三次”[16],即將發生率在“一個月兩到三次”及以上的界定為發生了校園欺凌。題目采用五點計分制,得分越高說明欺凌行為越嚴重。

(四)數據處理

問卷采用匿名的自我報告形式填答,所得數據運用SPSS24.0統計軟件進行描述性分析和差異性分析。使用描述性分析來提供研究的背景信息;差異性分析則是通過X2檢驗及獨立樣本t檢驗對不同性別的樣本群體進行樣本率及平均數的差異性檢驗,由此來觀察男、女樣本群體的特征和差異。

三、調查結果

(一)校園欺凌的發生率

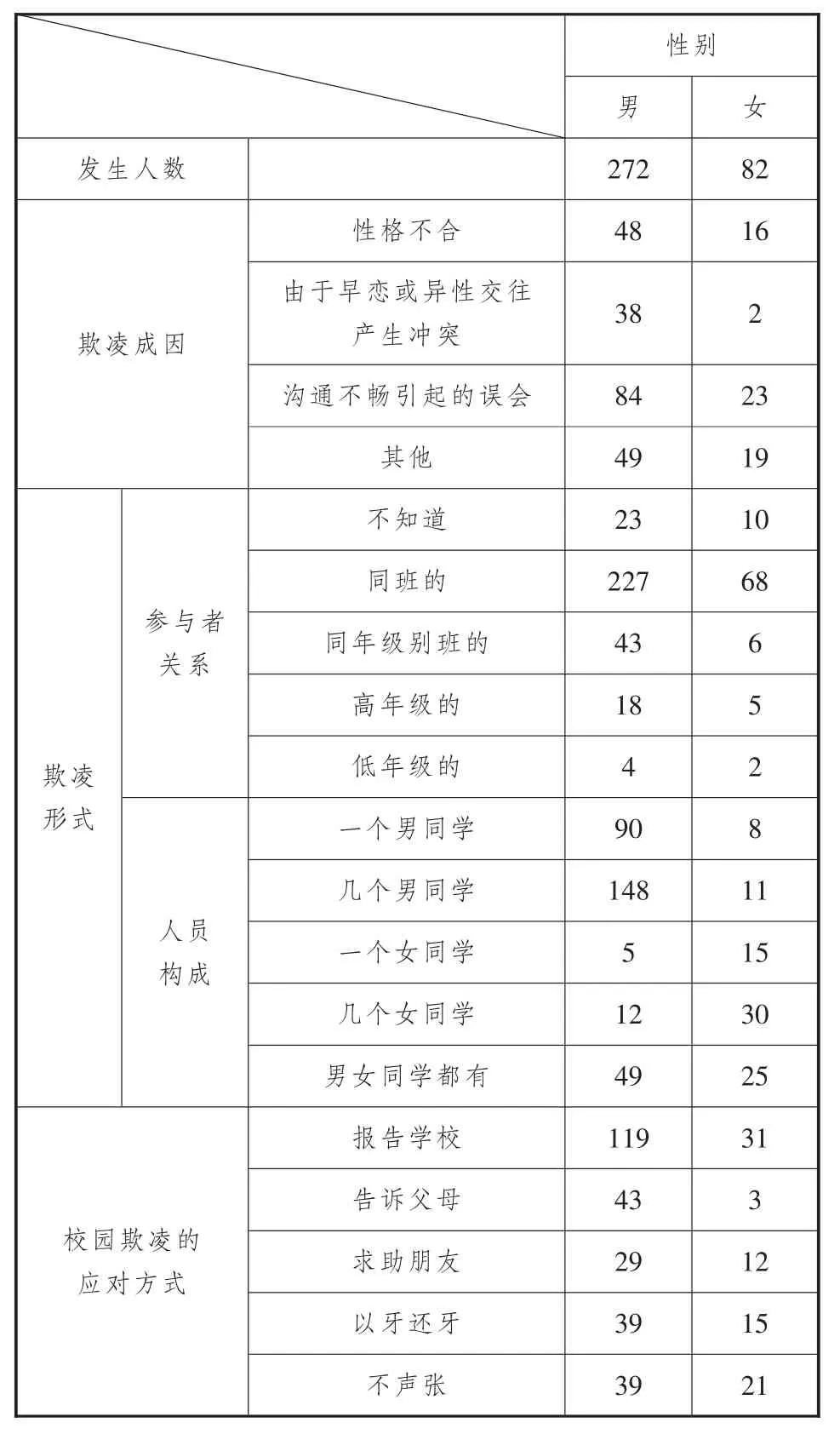

根據我們的界定標準,只要學生連續“一個月兩到三次”或更頻繁地遭受/實施了一種及以上的欺凌行為就會被定義為發生了校園欺凌。校園欺凌的發生率以發生了欺凌行為的男、女生在各自性別群體中所占的比率表示。因此,我們從412起欺凌事件中剔除掉58個欺凌-被欺凌重復出現的情況,發現共有354人(見表2)發生了校園欺凌,其中男生272人,女生82人,男生校園欺凌的檢出率為13.7%,女生為4.6%。

由此看出,在校園欺凌的性別構成上,男生人數遠多于女生,X2檢驗的結果(見表3)也證實,校園欺凌的發生率在男女不同性別間存在顯著差異,男生發生校園欺凌的比率顯著地高于女生。這雖然與本文的研究假設有出入,但卻與國內外已有研究結果相一致[17][18],究其原因,我們認為是由不同的社會性別角色造成的[19]。誠然,隨著時代的開放,一些女性的性別角色發生了變化,變得更加獨立、剛強,但她們的社會角色并不會同步發生改變,以男性為中心的父權制社會的傳統性別規范決定了男女生依然要遵循各自社會角色的要求,承擔相應的責任和義務,擁有相應的資源和權力[20]。于是,在這個男性相對強勢的社會,我們的社會文化表現出的對男性暴力、欺凌行為更為寬容的態度[21],致使青少年男生天然地表現出了更強的攻擊傾向和更多的欺凌行為。

表2 對校園欺凌各維度進行交叉列聯表分析

(二)校園欺凌的成因

為從當事人角度深入了解校園欺凌的成因,本研究從“性格不合”“早戀或異性交往產生沖突”“溝通不暢引起的誤會”以及“其他”四個方面展開調查。結果顯示(表2),“溝通不暢引起的誤會”是男、女生選擇最多的選項,分別有26%的男生和25%的女生選擇了此項;其次,有15%的男生和21%的女生選擇了“其他”原因,具體有:“關系好”“好玩”“看對方不爽”;有15%的男生和18%的女生選擇了“性格不合”;僅有12%的男生和2%的女生認為校園欺凌的產生是由于“早戀或異性交往產生沖突”。

雖然選擇“早戀或異性交往產生沖突”的人數不多,但X2檢驗的結果(見表3)卻顯示,男、女生在此項的選擇上存在顯著差異,具體表現為:男生更傾向于由于早戀或異性交往引發欺凌。出現這一結果,我們認為可能是由于中職學校中普遍存在的班級性別比例失調所致。一般來說,正處于青春期的中職男生情感豐富但心態浮躁,在進入“異性接近期”后,他們極度渴望得到異性的關注和交往機會,而班級性別比例的失調甚至是單一性別班級的出現卻阻礙了學生們這一正常、健康的交際需要,久而久之便造成了他們與異性交往的困難,或者出現另一個極端,用早戀來彌補與異性正常交往的缺失。

(三)校園欺凌的形式

研究校園欺凌的具體形式能夠為我們的防治對策提供有針對性的思路。為此,我們將欺凌形式劃分為兩個角度,嘗試對欺凌事件中各參與者之間的關系及校園欺凌的人員構成進行統計和分析。

在欺凌事件的參與者關系方面,表2顯示:分別有71%的男生和75%的女生認為校園欺凌發生在“同班”同學之間;有13%的男生和7%的女生會和“同年級別班的”同學發生欺凌;有6%的男生和6%的女生選擇和“高年級的”同學發生欺凌;僅有1%的男生和2%的女生選擇和“低年級的”同學發生欺凌。從男、女生選擇各選項的比率來看,差異并不大,進一步X2檢驗的結果也證實,在欺凌事件的參與者關系選擇上,在性別間不存在顯著差異。

在校園欺凌的人員構成方面,如表2所示,有28%的男生和9%的女生選擇“一個男同學”;有46%的男生和12%的女生選擇“幾個男同學”;有2%的男生和17%的女生選擇“一個女同學”;有4%的男生和33%的女生選擇“幾個女同學”;有15%的男生和27%的女生選擇“男女同學都有”。從男、女生選擇各選項的比率來看,存在一定的差距。通過X2檢驗(見表3),我們發現,男、女生在校園欺凌人員構成的選擇上確實存在顯著的差異,具體表現為,男生更傾向于以同性團體的形式進行欺凌,而女生雖然也傾向于結成同性團體進行欺凌,但相較于男生,女生更愿意伙同異性一起進行欺凌。

從表面上看,男、女生具有相似的欺凌形式,都傾向于結成同性“團體”進行欺凌,但事實上,其背后的形成機制并不相同。對于男生而言,由于自小就將“哥們義氣”放在同性友誼的重要位置,因此男生的欺凌團體往往是以哥們義氣為紐帶,為了共同的“男性榮譽”而自覺結成的團體;而女生的欺凌團體則通常是由一個主導的女生向她的同伴施加人際壓力后形成的松散群體[22],因此我們認為,女生的團體行為本質上仍是一種個體性的欺凌行為。女生團體的這一特質也間接解釋了為什么女生更愿意伙同異性一起進行欺凌,除了壓制被欺凌者、顯示自己的地位和能力以外,更是為了拉攏男生來凝聚整個欺凌團體。

(四)校園欺凌的應對方式

表2顯示,在校園欺凌的應對方式上,男、女生選擇“報告學校”這一選項的人數最多,其中男生占比37%,女生占比34%;在“求助朋友”這一選項上,有9%的男生和13%的女生選擇了此項;另外還有12%的男生和17%的女生選擇了 “以牙還牙”。從男、女生在這三項的選擇上看,差距不大。而在“告訴父母”這一選項上,有13%的男生和3%的女生選擇了此項;有12%的男生和23%的女生選擇了“不聲張”。由此看出,男、女生在這兩項的選擇上存在一定差距。通過分析,我們發現校園欺凌的應對方式在性別間存在顯著差異(見表3)。具體表現為:男生更傾向于將欺凌事件告知父母,讓父母出面解決;而女生更愿意選擇不聲張,自己默默忍受,這一結論與宋雁慧(2017)等人的研究結果相似①,他們認為:在男生欺凌的過程中,總會出現“雙方博弈”的時期,即被欺凌的男生可能會采取措施反抗欺凌者;而在女生欺凌的整個階段,被欺凌者幾乎都是在討好和忍受。顯然,這與人們所認知的男、女生在社會中的形象相契合,因此我們認為,在校園欺凌應對方式的選擇上,男、女生一定程度上還是受到了各自性別特質的影響。

(五)校園欺凌的時間、地點

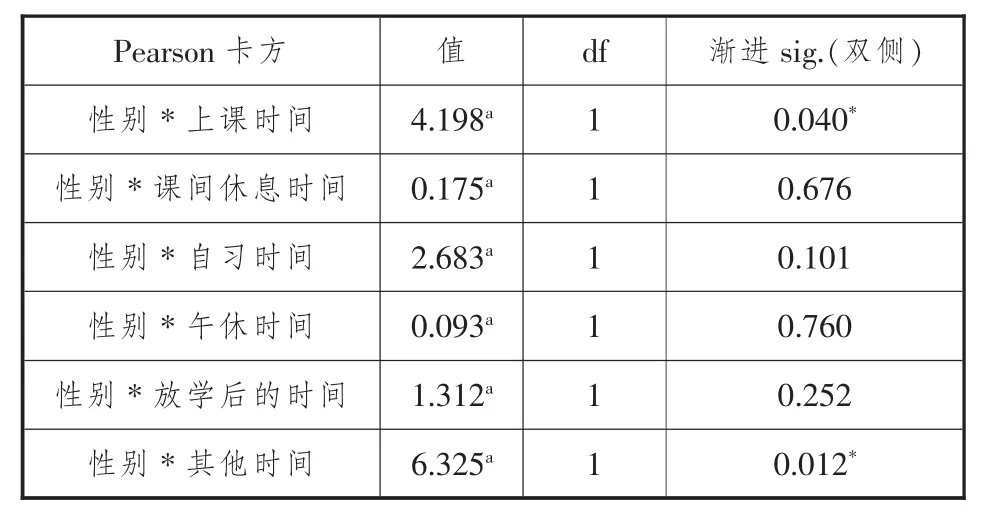

1.校園欺凌的時間。根據統計,64%的男生和66%的女生均選擇“課間休息時間”為發生校園欺凌的時間,說明課間休息是校園欺凌的高發時段,但包括此時段在內的“自習時間”“午休時間”及“放學后的時間”在性別間均不存在顯著差異(見表4)。而在“上課時間”和“其他時間”的選擇上卻存在顯著的性別差異,主要表現為:女生選擇這兩個選項的比率顯著地高于男生,這說明女生更傾向于在上課時間和其他時間(如上網時間)發生校園欺凌。

表4 欺凌時間的性別差異分析

2.校園欺凌的地點。在欺凌發生的地點上,67%的男生和71%的女生選擇了“教室”,其次,有47%的男生和43%的女生選擇了“宿舍”,由此看出“教室”和“宿舍”等較為密閉的空間容易成為欺凌事件的高發地,但男、女生在這兩個地點的選擇上均沒有顯著的差異。通過X2檢驗(見表5),我們發現男、女生僅在“教學樓的走廊”這一選項上存在顯著的差異,具體表現為:女生選擇這一地點的比率遠高于男生,這說明,女生更傾向于在類似“教學樓的走廊”這種相對狹小的空間進行校園欺凌。

之所以女生更傾向于在特定的時間、地點進行欺凌,一方面是由于女生常用的欺凌手段沒有任何風險和成本,極易在上課時間或其他時間比如上網時間實施,尤其,老師們幾乎不會想到上課期間會發生欺凌行為,因此女生們也就更樂意在上課時間或上網時間進行欺凌了;另一方面,有研究指出(李程鵬,2016):女生幾乎只攻擊女生[23],而常見于職業學校中的單一性別班級,正好為女生欺凌提供了便利。因為沒有異性,女生們也就少了許多矜持和內斂,公然在上課時間實施欺凌也就不足為奇了。另外,教室附近的小范圍區域——走廊,作為連接教室與操場的狹小空間,是課間女生活動的重要場地,由于多女生聚集,便于各種八卦、謠言的傳遞,因此教學樓的走廊也就成了女生欺凌的特定場地。

表3 對校園欺凌各維度進行交叉列聯表分析的卡方檢驗值

表5 欺凌地點的性別差異分析

(六)校園欺凌的手段

校園欺凌的方式、手段多種多樣,但歸納起來大致可分為以下幾類:身體欺凌、言語欺凌、網絡欺凌、財物破壞、關系欺凌及性欺凌。從已經發生的欺凌情況來看,除了身體欺凌、財務破壞不存在性別間的顯著差異外,男、女生在其余四類欺凌手段的選擇上均存在顯著差異(見表6)。具體表現為:男生欺凌更傾向于利用辱罵、恐嚇、威脅或性別歧視等方式進行;而女生則更傾向于發生較為間接的網絡欺凌、關系欺凌。

關于欺凌手段的選擇,盡管國內外研究結果不盡一致,但本研究發現:男生通常使用直接欺凌,女生傾向于利用間接欺凌這一結論,與已有研究結果基本相似[24]。這表明,男女生在欺凌手段的選擇上具有跨文化的普遍性。文化建構理論強調:人的社會性別是被文化所建構的,也即是說社會文化對性別的期待塑造了孩子們的性別觀念。在大多數的社會文化中,人們都要求男性是支配、果斷、富有權威性和競爭力的,女性則是優雅而不粗魯,溫順而不暴力的[25],這不但是一種固有觀念,更是一種社會規范。據此,男生們學會了果斷、直接的行事風格——只要相互之間有矛盾,就應該擺在臺面上解決,私底下的小動作絕非“男人”所為;而女生們為了避免給他人留下“自己不像女人”的消極印象,更多的會選擇暗地里較量,如通過操弄同伴關系或借助網絡上傳侮辱性的視頻。因此,男生欺凌往往更加直接和外顯,女生欺凌則相對間接、內隱。

四、討論與建議

(一)討論

通過對職業學校男、女生在校園欺凌現象上的具體表現進行分析,我們發現:在校園欺凌的發生率上,男生顯著高于女生,此外,在校園欺凌的其他方面,男、女生的表現也具有明顯的性別差異。

具體而言,職校男生相對會因為早戀、與異性交往等原因引發欺凌。在具體形式上,男生們往往會結成團體,直接用具有性意味或性別歧視的言語辱罵、恐嚇、威脅他人。對于經歷過校園欺凌的職校男生,他們更傾向于將自己的遭遇告知父母,讓父母出面解決,但相較于女生,男生欺凌不存在時間、地點上的傾向性。而職業學校的女生多選擇網絡欺凌、關系欺凌等較為間接的欺凌方式,她們更傾向于在一些特定的時間、地點以小團體的形式實施欺凌。被欺凌的女生相較于男生,會在事后選擇不聲張,自己默默忍受。上述結論集中體現了不同性別角色的行為特征,反映了性別角色規范下男、女生相應的欺凌行為,這說明,我們應該根據職校男女生各自的性別特點去認識、預防和控制校園欺凌,實施“靶向治療”以提高校園欺凌治理的有效性[26]。

表6 六類欺凌手段的性別差異分析(M±SD)

另一方面,本研究還獲得了一些意想不到的結論:職業學校男、女生在身體欺凌方面不存在顯著差異、職校女生選擇與“高年級的同學”發生欺凌的比率與男生一致。這說明,校園欺凌既受到環境和文化的形塑,又蘊含了行為主體獨特的現實邏輯和行動策略[27],使職校學生校園欺凌的性別差異在某些方面既具有一致性、普遍性,又可能出現特殊或變異。就本研究結論來看,基本符合當前“陰盛陽衰”的校園欺凌發展趨勢,究其原因,我們認為可能是目前教育呈現出的“中性化”趨勢所致。支持教育“中性化”的人認為:當今社會對男、女各項能力的要求促使我們的教育應該將男、女性別上的差異縮小,以使女生更加獨立、剛強,男生更加細致、忍讓。然而由此帶來的結果卻出乎人們的意料,校園里出現了越來越多的“女漢子”和“娘娘腔”。事實上,這是對與之相似的另一個概念——“雙性化”的誤解,心理學家貝姆(Sandra Bem,1977)認為:一個人的性別傾向可以分為四種:男性化、女性化、雙性化和中性化。“雙性化”是一種最為理想的性別模式,它集合了男性和女性的性別優點,雙性化的個體在各種條件下會比性別典型者(男性化、女性化)做得更好,在心理健康、自尊、自我評價、受同伴歡迎、適應能力等方面都優于單性化者(Sperce,1982)。而性別“中性化”其實質是“無性化”,它是四類社會性別中最不突出的一類群體,它實際上忽略了客觀存在的男女性別差異[28]。因此,本來是個很好的理念——讓男孩和女孩首先認同自己的典型性別傾向,再從學習異性特質中受益,這有助于男女兩性擺脫傳統文化對性別的束縛。卻由于對異性性別特質的過度渲染,而抹殺了自身的性別優勢,最終結出男孩女性化、女孩男性化的惡果,連同欺凌行為也在一定程度上出現了中性化傾向。

(二)建議

從以上分析可以確定,不同性別群體間的欺凌“軌跡”各不相同,也就是說職業學校學生的校園欺凌行為存在性別間的差異。這就要求學校首先應分性別對本校學生進行調查,厘清差異,再根據男女不同的性別角色特質或不同性傾向者的特點,基于平等的性別關系,有針對性地實施防治對策。其次,面對學生欺凌在性別差異上的特殊性,職業學校應該反思,是否教育上出現了“中性化”傾向?亦或學校教育被固有的性別特質所限制?由此,我們建議嘗試實施“雙性化”教育。應該明確,“雙性化”既不是性錯位、性混亂,也不是易性癖、同性一體的同義詞,而是一種兼具男女兩性人格優點的綜合性人格類型,因此實施“雙性化”教育不僅能培養男、女生在不同情境模式下氣質、能力的轉換,還能提高他們的可塑性和適應力[29]。弗吉尼爾·伍爾芙(Virginia Woolf)就曾說過:無論何人,都應當是一個具有女人味的男人和具有男人味的女人[30]。這表明,男性化和女性化的混合或均衡,才是完善的自我。因此,我們應在正常發展文化和社會所認可的性別特征的前提下,在發揮學生自身“性別”優勢的基礎上,鼓勵、組織學生參加異性的活動,將傳統上被認為屬于不同性別群體的游戲進行合并,安排學生共同參與。另外,通過組織性別友善活動讓學生了解真實社會中的性別動態關系,以促使其性別角色特征的全面化、雙性化。此外,由于職業學校的辦學特點及專業特點所造成的班級性別比例失調不可避免,所以,學校有必要搭建和完善相應的支持系統。通過積極組織各種聯誼活動,引導學生理性地表達情感、表現自己,通過鼓勵學生在活動中主動與異性學習、交流,從而幫助學生跳出單一性別環境,這不僅能為學生間的異性交往提供平臺,還能使他們的性格變得更加多元、人格更加完善。

注釋:

①來源于2017年10月27-28日在北京召開的“學生欺凌和暴力與學校危機管理”學術研討會暨第三屆《教育科學研究》學術論壇。