大學生評論比賽的共同體凝聚現(xiàn)狀、策略與發(fā)展困境

胡沈明 胡博涵

建國后至上世紀九十年代,我國政論發(fā)達,寫作群體主要為專業(yè)評論員或相關部門領導。九十年代后,媒體迎來了改革開放后時評發(fā)展的第一波高潮,評論主體開始增多。2000年前以后,網(wǎng)絡評論表達日盛,至2003年左右時評迎來了第二次發(fā)展高潮,不少報紙開設評論專欄、專版甚至是周刊,同時不少門戶網(wǎng)站和媒體網(wǎng)站開設評論版塊,吸引評論人才投稿,評論主體開始多元。

新聞評論載體的增多使得大學生寫作激情增加,一些高校學生利用學習間隙寫作新聞評論,一些高校則組建評論團甚至評論班[1],大學生在各類媒體上發(fā)表新聞評論的數(shù)量開始增多。但是學生與業(yè)界、業(yè)界與業(yè)界以及學界與業(yè)界之間的交流并不順暢。2005年,華中科技大學開設首屆新聞評論方向班并舉辦首屆新聞評論高層論壇。其后自2006年起,紅網(wǎng)開始舉辦的《紅辣椒評論》佳作頒獎暨時評研討會,開始探索將評論寫作主體聯(lián)結(jié)起來,但那時人們并未單獨關注大學評論作者這個群體。

2010年始,隨著信息技術發(fā)展和移動互聯(lián)網(wǎng)的興盛,新媒體和傳統(tǒng)媒體交鋒激烈。新聞評論在網(wǎng)絡輿論中的風向標作用凸顯,成為媒體競爭的重地,刺激更多媒體有意識地挖掘各個社會群體中潛在的評論資源。其中,大學生群體是媒體發(fā)掘人才的主要來源。自2015年開始,由媒體、高校以及其它機構共同主辦的大學生評論比賽開始涌現(xiàn),如紅網(wǎng)評論之星選拔賽、全國大學生評論大賽等,媒體、高校和其它機構開始以建構共同體的方式影響著大學生的表達。

據(jù)CNNIC第41次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》顯示,20-29歲網(wǎng)民占總網(wǎng)民數(shù)的30.0%,學生群體占25.4%,大專以上學歷者占20.4%,青年學生群體在網(wǎng)絡上成為一支不可忽視的力量,其言論表達方式、內(nèi)容影響著網(wǎng)絡輿論的走向。大學生群體所具備的知識文化素養(yǎng)使之能夠在網(wǎng)絡上進行發(fā)布、評論等公開言論表達。其敏銳的感知、鮮明的主張和看待社會事物的獨特視角使他們的言論通常尖銳、接地氣并且各有特色,在網(wǎng)絡上能夠產(chǎn)生較高的關注度和影響力。因此,培養(yǎng)大學生的評論表達能力既是為我國新聞評論隊伍注入新鮮血液、培養(yǎng)后備力量的需要,也是引導大學生積極地關注和思考社會事物、營造網(wǎng)絡輿論正能量的需求。

目前,激勵和培養(yǎng)大學生評論表達能力的方式主要有3種,分別是課堂教學、自媒體寫作和評論比賽。課堂教學的培養(yǎng)方式系統(tǒng)較為被動、封閉,授課范圍以新聞相關專業(yè)學生為主,授課容易陷入理論堆砌或與社會脫節(jié)的困境;自媒體寫作是大學生的主動性行為,但缺乏約束機制和專業(yè)審核,容易受到商業(yè)的入侵;評論比賽的方式則通過媒體、高校學者、業(yè)界時評家的三方協(xié)力,由媒體提供表達和展現(xiàn)平臺,高校學者和業(yè)界時評家進行教導和審核,使得大學生在參與比賽的過程中能夠積極主動地寫作,得到專業(yè)的指導和建議,培養(yǎng)新聞評論專業(yè)素養(yǎng),有效提高評論寫作水平。評論比賽的理念設置、系統(tǒng)聚集、專業(yè)審核、頒發(fā)獎勵等行為不僅能夠?qū)①惔髮W生社會認知和價值觀的形成產(chǎn)生潛在影響,在多方參與的過程中也能夠推動對大學生評論共同體的建構。目前已舉辦的評論比賽想要塑造怎樣的大學生評論共同體,通過何種方式塑造,最終效果如何,我們并無全面清晰的認知,但這些問題與新聞評論未來的發(fā)展和社會言論表達群體的建設息息相關。以大學生評論大賽為研究對象,通過對評論比賽組織過程、參賽學生表現(xiàn)、評獎結(jié)果以及部分參賽大學生所受的影響等進行分析,我們力圖考察當前大學生評論共同體的凝聚現(xiàn)狀與困境。

一、凝聚現(xiàn)狀

共同體一詞譯自英文community,直譯為社區(qū),其概念最早可追溯至滕尼斯,其形成多以血緣和地域為聯(lián)系紐帶,與“從地域條件、社會關系以及文化一致性”[2]相關。伴隨著現(xiàn)代社會的發(fā)展,血緣關系和地域關系逐步瓦解,“共同體概念不斷被嵌入到新的語境中而獲得重構,如政治共同體、經(jīng)濟共同體、科學共同體、學習共同體、職業(yè)共同體等越來越多的進入各種層次和類型的團體、組織、乃至民族和國家的視野”[3],“共同的目標、認同與歸屬感”[4]是共同體形成的三大要素,在共同體塑造中,價值目標最為重要。不同的共同體其目標并不一樣,如國家之間的目標就是形成命運共同體,以“對話協(xié)商、共建共享、合作共贏、交流互鑒、綠色低碳”[5]等手段形成。在學習共同體中,它表現(xiàn)為“為完成真實任務問題,學習者與其他人相互依賴、探究、交流和協(xié)作的一種學習方式。它強調(diào)共同信念和愿景,強調(diào)學習者分享各自的見解與信息,鼓勵學習者探究以達到對學習內(nèi)容的深層理解。”[6]

整體而言,新聞評論作者群體相對固定,但具體而言,大學生新聞評論作者群體可能并不十分固定。理論上來說,某種社會群體通過一定的社會活動、完成一定的目標、擁有共同的價值理念,同時形成歸屬感均具有形成共同體的可能。大學生評論比賽就是一種形成共同體的嘗試,但這種嘗試現(xiàn)狀以及效果如何,目前并未見到相關研究。

根據(jù)共同體的概念表述,我們除收集各評論比賽基本信息外,重點關注其價值目標、認同感和歸屬感的塑造,以發(fā)現(xiàn)其中存在的問題。價值目標等方面主要通過內(nèi)容分析獲知,而認同感和歸屬感則通過對多位參賽大學生訪談獲知。

對大學生評論共同體的塑造廣泛地包含了政府、媒體、社會環(huán)境、校園環(huán)境等多方力量。在高校中,大學生的交際活動以老師和同學為主,在這種環(huán)境下大學生向媒體投稿是一種私人行為,接收媒體約稿則是任務驅(qū)動型行為,兩者都不具備貫穿始終的核心理念和明確的行為目標。與之相比,大學生評論比賽具有理念鮮明、目標明確、專業(yè)審核、深度交流等特征。大學生在參與到評論大賽的過程中,實際上潛移默化地受之影響,在心態(tài)、認知和價值觀上會發(fā)生一些改變。其對大學生評論共同體塑造的推力作用也更為明顯、更具可靠性。

目前國內(nèi)舉辦了數(shù)量眾多、種類各異的評論大賽。通過在網(wǎng)絡上進行搜索和比較,我們選中了七類影響力較大的比賽,分別是紅網(wǎng)評論之星選拔賽、浙江日報“弄潮號”評論比賽、全國大學生評論大賽、湖北日報與武漢大學的大學生評論大賽、浙江大學和錢江晚報的全國大學生評論大賽、新京報“超級實習生”大賽、紅星“超級實習生”大賽,共計13個研究對象。其中,湖北日報與武漢大學舉辦的大學生評論大賽第一屆、第二屆在網(wǎng)絡上詳情缺失,故不加入研究對象。

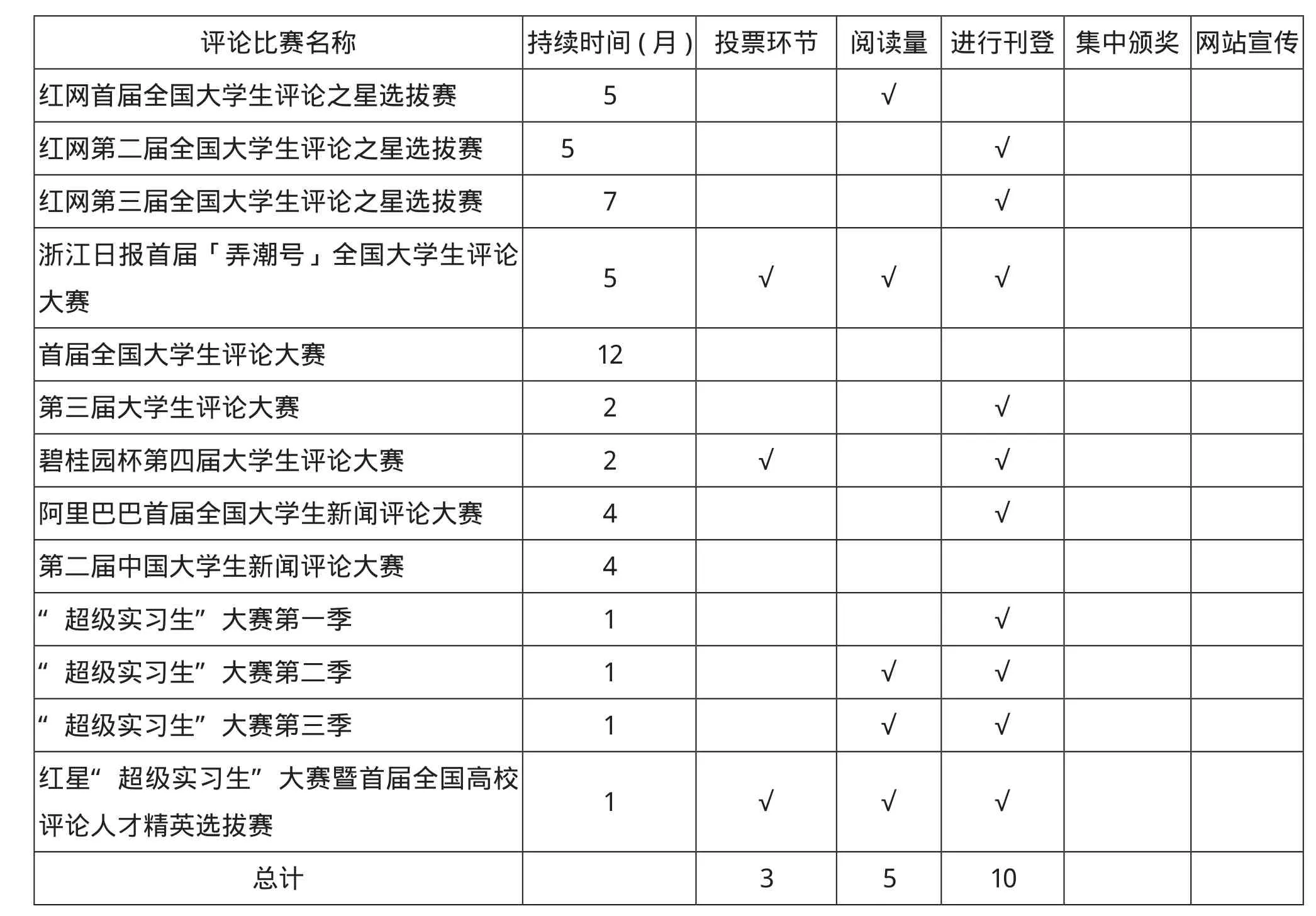

表1 大學生評論大賽樣本簡表

二、凝聚策略

一項賽事要能圓滿舉辦,幾個重要因素必須滿足:一是賽事的廣泛號召力;二是賽事的吸引力;三是共同理念的塑造;四是認同感和歸屬感的塑造。號召力來自于內(nèi)容自身的吸引力、舉辦者的地位、評委的來源等;吸引力則體現(xiàn)在賽事能為參加者帶來的利益;理念、認同感、歸屬感相對較虛,要求舉辦者自身在業(yè)內(nèi)就有明晰的價值觀,但相對而言,各媒體在新聞評論方面價值理念并不顯著和完整。

(一)主辦單位:具有廣泛的號召力

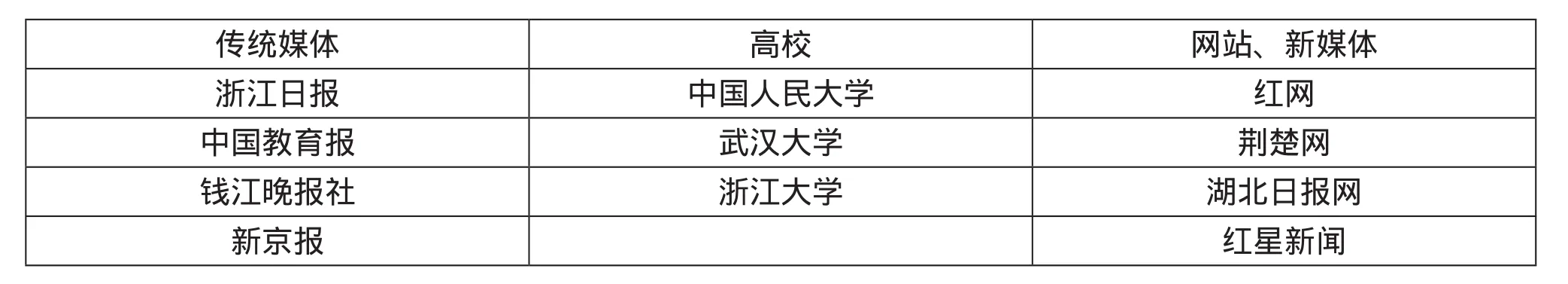

作為吸引大學生參加的比賽,高校和媒體兩者缺一不可。具體而言,大學生評論比賽的主辦單位可分為傳統(tǒng)媒體、高校、網(wǎng)站和新媒體三大類。傳統(tǒng)媒體有四家,分別是浙江日報、中國教育報、錢江晚報以及新京報。主辦高校有三個,分別是中國人民大學、武漢大學和浙江大學。網(wǎng)站有三個,分別是紅網(wǎng)、荊楚網(wǎng)、湖北日報網(wǎng),新媒體有紅星新聞。

表2 新聞大賽主辦單位一覽表

從辦賽動機方面進行分析,媒體和網(wǎng)站主要利用評論比賽進行品牌推廣,提高知名度。高校則通過開辦評論比賽輸出優(yōu)秀生源,完善人才培養(yǎng)機制。

在傳統(tǒng)媒體中,新京報舉辦首屆評論大賽的時間最早。其評論部本身社會聲譽較高,評論板塊是新京報在媒體競爭中的一個優(yōu)勢。其開辦的比賽借助自身的品牌效應,將評論和實習聯(lián)系在一起,試圖為其評論部發(fā)展儲備人才資源,對大學生群體有較大的吸引力。

在網(wǎng)站中,紅網(wǎng)做評論板塊資歷最老、最獨樹一幟。紅網(wǎng)很早之前就對評論和大學生群體給予了較大的關注,從2006年開始連續(xù)舉辦過多屆時評佳作評選活動。通過開放平臺來聚集年輕優(yōu)秀的評論員群體討論時評、形成評論共同體意識,該群體為早年中青報、深圳特區(qū)報等媒體評論部門貢獻了許多人才資源。因此紅網(wǎng)本身在做評論的同時,也能夠聚集到一大批對評論有興趣、能夠?qū)懺u論的大學生。此后有多家網(wǎng)站,如荊楚網(wǎng),效仿紅網(wǎng)通過舉辦評論大賽來吸引大學生的加入來形成影響力,聚集優(yōu)秀評論員的同時達到在高校中推廣的目的。

在高校隊伍里,中國人民大學和武漢大學的新聞傳播類專業(yè)實力雄厚,前者是中國新聞評論教育的重鎮(zhèn),先后產(chǎn)生了胡文龍、涂光晉、馬少華等評論教學研究的大家,后者則文科底蘊深厚。這些高校的參與解決了新聞評論相關賽事的吸引力問題。知名高校在為大學生評論共同體提供優(yōu)秀生源和權威理論引導的同時,也通過此舉完善自身的人才培養(yǎng)機制和激發(fā)學生的活力。

(二)評獎嘉賓:具有相當?shù)闹?/h3>

在賽事中,評委的實力是吸引參賽者參賽的重要因素,這點無論對于選秀節(jié)目還是評論大賽都適合。

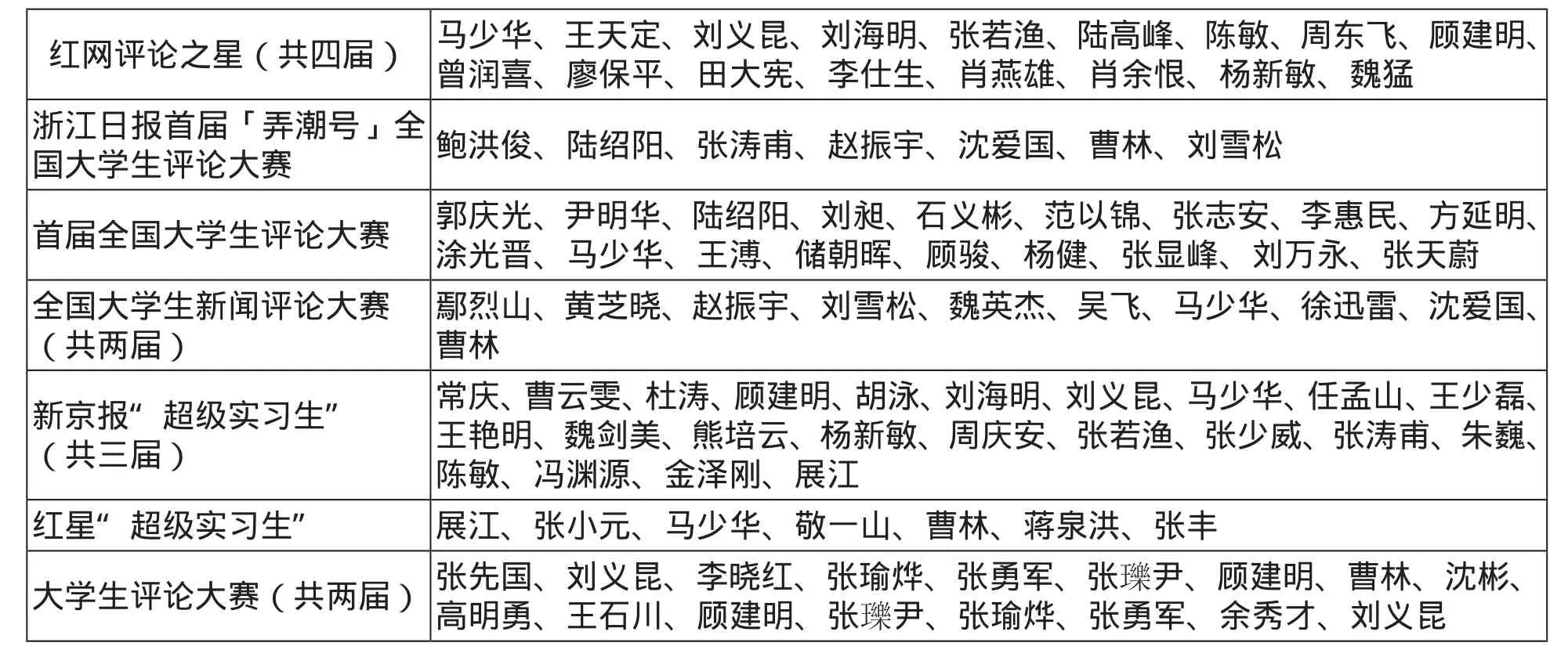

表3 評論大賽評獎嘉賓一覽表

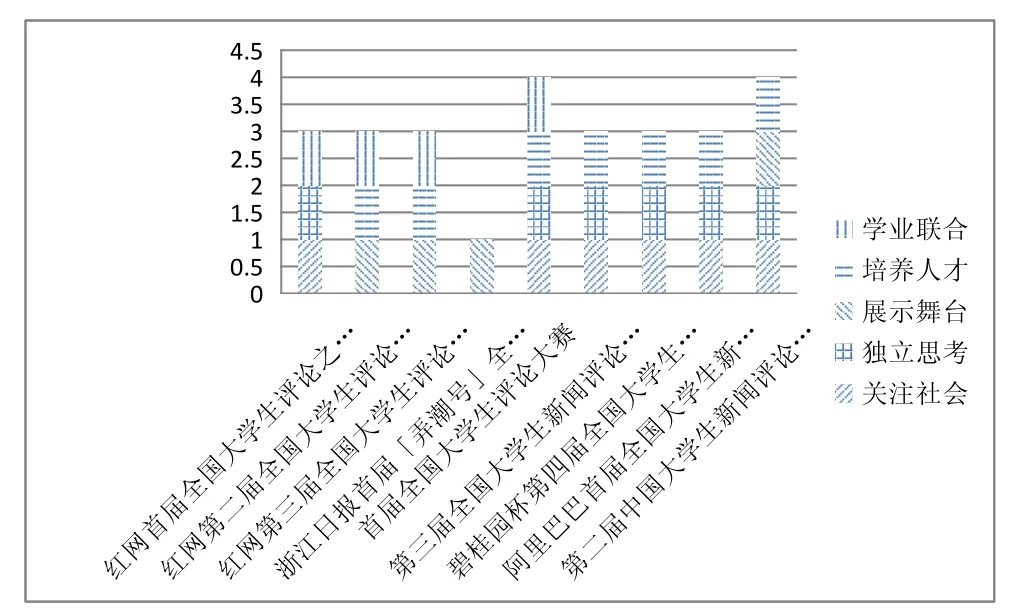

圖1 新聞評論主要研究者分布圖

在七大賽系中,出席3次以上的評委嘉賓有4人,分別是馬少華、劉義昆、顧建明、曹林。馬少華在新聞評論教育界影響巨大,其教學博客、微信公信號等在大學生群體中擁有廣泛的讀者。曹林曾四次榮獲中國新聞獎,經(jīng)常赴各大高校講座,運營微信公眾號“吐槽青年:曹林的時政觀察”,在大學生中影響力較大。顧建明所在的華中科技大學新聞評論研究中心培養(yǎng)了不少新聞評論員,開展了新聞評論特色教育。出席2次的評委嘉賓有展江、趙振宇、張若漁(原名張強)、劉雪松、楊新敏、張濤甫、張瓅尹、張勇軍、劉海明、陳敏、張瑜燁、陸紹陽、沈愛國共13人。只參加過一次的評委嘉賓有陸高峰、李仕生等人。

多次參與的嘉賓中,絕大多數(shù)在評論領域上橫跨了學界和業(yè)界,現(xiàn)屬新聞評論教育界群體。張若漁和曹林雖在業(yè)界,但與學界交流廣泛,同時通過在大學舉辦講座或擔任兼職教師的方式主動地與大學生保持較為緊密的聯(lián)系和互動。

從業(yè)界參與者不穩(wěn)定這一點來看,在專業(yè)評論界里,愿意與大學生進行長期接觸與交流的人較少。因此,以知名學者為主的新聞評論教育界群體成為大學生評論共同體建設的主要推力。他們在參與評論比賽的評審的過程中,給評論業(yè)的發(fā)展帶來理性思考,對于形成價值凝集具有一定的作用。

(三)比賽理念:培養(yǎng)人才占據(jù)主導地位

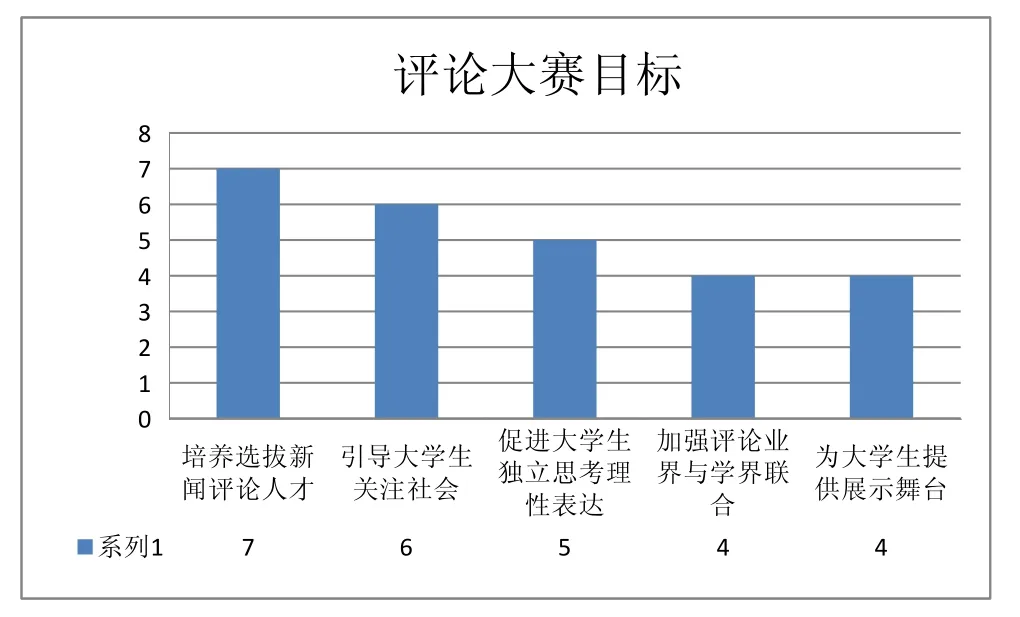

根據(jù)比賽的推廣文本,進行理論飽和分析,我們發(fā)現(xiàn)比賽理念主要集中于“引導學生關注社會”、“促進大學生獨立思考理性表達”、“為大學生提供展示舞臺”、“培養(yǎng)選拔新聞評論人才”、“加強評論業(yè)界與學界聯(lián)合”等五塊。這五大分類主旨均在培養(yǎng)新聞評論人才,只不過有的方面是培養(yǎng)愛好,有的是培養(yǎng)價值觀,有的是提供幫助,有的則是真正的比賽等。

圖2 主要新聞評論大賽目標分布圖

圖3 評論大賽目標總體分布圖

13屆次大賽中,涉及比賽理念的每次在1-4項之間。最簡單的是浙江日報首屆「弄潮號」全國大學生評論大賽,僅涉及培養(yǎng)學生關注社會的情操。高頻指標分別為“培養(yǎng)選拔新聞評論人才”、“促進大學生獨立理性思考”和“引導大學生關注社會”。在這些指標中,與學生表達方式有關的僅“促進大學生獨立理性表達”一項,而且這項在13次評論比賽中僅出現(xiàn)5次,不到一半。可見各賽事的目標聚焦更多的放在自我目標上,而在學生培養(yǎng)價值體系上則較為缺乏且不連貫。

此外,同一賽事的理念會以當前實際需求為據(jù)做出改變。以紅網(wǎng)為例,其首屆評論之星選拔賽的比賽理念只強調(diào)了對大學生新聞評論寫作素質(zhì)的培養(yǎng),第二屆和第三屆的比賽理念則添加了“加強評論領域?qū)W界與業(yè)界的聯(lián)動融合”。這個變化體現(xiàn)出隨著媒體辦賽數(shù)量的增加,與高校學者和學生的接觸頻率提高、交流程度加深,塑造大學生評論共同體的共識和力量也在逐步呈現(xiàn)和匯聚。

(四)參賽規(guī)則:過程較長,培養(yǎng)意識不強

表4 評論大賽參賽規(guī)則一覽表

當前大部分評論大賽的參賽規(guī)則以評委打分制為主體,部分比賽輔之以讀者投票和閱讀量、評論數(shù)總量統(tǒng)計,在有效推廣媒體的同時與當前新媒體的運作和考核方式相統(tǒng)一。

參賽作品在媒體上的正式刊登是激勵大學生參與評論寫作投稿的主要機制之一。通過在媒體平臺上刊發(fā)出自己的作品,參賽大學生獲得了關注和肯定,得到滿足感并更加積極地寫作投稿,壯大并增強了大學生評論圈子的活性。媒體則通過學生作品的刊發(fā)將比賽嵌入媒體實際運營中,擁有了大量優(yōu)秀稿件源,刺激大學生的持續(xù)性投稿行為,擴大了媒體的名氣。

(五)參賽大學生:獲獎者名校居多

各大比賽中,紅網(wǎng)第三屆全國大學生評論之星選拔賽、浙江日報首屆「弄潮號」全國大學生評論大賽正在賽事中,尚未揭榜;“超級實習生”大賽第二季的獲獎名單未公布于網(wǎng)絡,故在此不做列表。

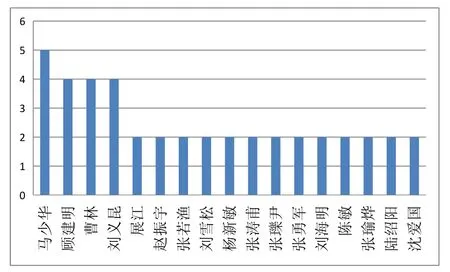

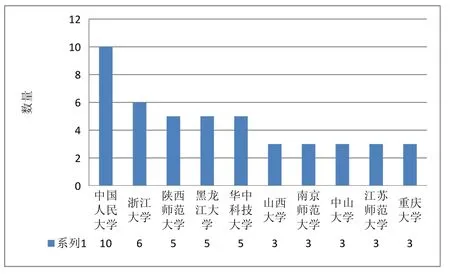

圖4 獲獎學生學校分布圖

大學生評論大賽面向的人群為在校大學生,包含普通高校本科生、碩士生和博士研究生以及高職院校在校生。在比賽的獲獎者中,新聞傳播類學科的學生居多;獲獎者來源多樣,其中中國人民大學、浙江大學、華中科技大學等知名學府頻繁輸出優(yōu)秀生源;能夠不斷活躍在各大評論比賽的學生極少,僅有王言虎和張松超兩人。

參賽的大學生群體主要是具有專業(yè)知識或接受過專業(yè)指導,表達欲強烈,關注社會時事的青年學子。這個群體較為分散,具有不穩(wěn)定性。他們能快速地接受新鮮事物,捕捉周遭環(huán)境的變化,但關注點散漫、沒有垂直領域;看法容易隨著時間或事情進展而產(chǎn)生改變,有時甚至會與原初觀點背道而馳;具有較為強烈的觀點表達意愿和鮮明的態(tài)度,但易被情緒左右。

三、價值凝聚困境

大學生評論比賽在2015年后大量興起,多由知名媒體主導,政府部門宏觀指導和扶持、大學提供人才儲備和理論研究者、商業(yè)組織進行資金參與,在多方推動下,形成了短暫的組合。在評獎嘉賓的組成上,雖注重業(yè)界人士與學界人士的聯(lián)動,但實際上常駐評委以學者為主。參賽規(guī)則和審核方式在逐步走向多樣化,與媒體的實際運作緊密結(jié)合。

媒體運作中對新聞評論的審核和評價標準隱性地塑造了大學生評論員群體的新聞評論價值觀,引導了大學生群體的關注對象和關注視角,提供給了大學生發(fā)表意見、聯(lián)系社會實際的平臺。媒體有意有力地將大學生中愿意寫評論、能夠?qū)懺u論的人群聚集起來,促進了大學生評論員社群群體認知和群體認同的聚合成型,同時媒體自身也完成了在高校的推廣。

大學生評論員以比賽為媒聚合起來,在與同伴的思想討論、觀點分享等交流行為中逐漸形成圍繞“評論”運轉(zhuǎn)的交際圈子。在參賽過程中通過老師指導和嘉賓點評構建起關于社會公共事務、關于媒體、關于評論的價值觀、提高了自己的評論寫作水平。通過比賽,大學生提高了自己的能力,擴展了視野,其評論群體的凝聚力在比賽中達到高峰,他們在新聞評論領域的思想交鋒反向推動了新聞評論的延續(xù)發(fā)展,涌現(xiàn)的大批評論員人才又為媒體提供持續(xù)發(fā)展的力量。

但作為培養(yǎng)青年學生群體言論表達能力,推動大學生評論共同體建構的有效方式,現(xiàn)有的大學生評論比賽仍存在諸多不足之處。

(一)參賽大學生缺乏持續(xù)的身份認同

通過對多位參賽和獲獎大學生進行訪談,發(fā)現(xiàn)當前大學生評論員群體在形成過程中存在以下情況:大學生參與評論比賽多為主動型動機,在日常生活中展現(xiàn)出了對新聞評論領域的關注與對評論寫作的濃厚興趣;在參賽過程中呈現(xiàn)與同伴主動交流、積極投稿的行為,通過評論寫作中塑造起了清晰的價值觀,并在作品取得閱讀量時獲得了社會認同和滿足感;比賽結(jié)束后,是否獲獎對大學生的未來職業(yè)選擇并無密切關系,日后大多數(shù)大學生不會以“評論員”為自我定位。

訪談發(fā)現(xiàn),評論比賽在塑造新聞評論員正確的價值觀、未來理想等方面并未起到應有的作用。參賽大學生以興趣和滿足感的獲得為主要動機需求。在參賽過程中,兩者會達到高潮,此時參賽學生擁有強烈的群體意識,認可自身的身份變化。隨著比賽走向尾聲,興趣與滿足感漸趨淡化。如沒有后續(xù)激勵,大學生對于“評論員”的身份認同會逐漸消失。在此情況下,共同體中的大學生成員缺乏穩(wěn)定性和忠誠度,歸屬感低,使得后期多數(shù)人在共同體中邊緣化或離開,不利于共同體的凝聚和壯大。

(二)建構過程中缺乏核心價值的樹立

共同體的構建需要成員對共同體文化、價值、思維方式和行為方式產(chǎn)生共識。目前的大學生評論比賽提出的參賽理念過于籠統(tǒng)和模糊,沒有做出具體闡釋。在參賽規(guī)則上以評委打分制為主,具有較強的主觀性和私密性,何為評論員、何為優(yōu)秀評論等關乎評論共同體構建的本質(zhì)問題,無法形成清晰具體的共有價值觀或價值體系。因此,評論比賽雖然在物理空間上將不同的社會群體聚集起來,但在精神與價值觀層面上共同體面對的仍是一盤散沙,缺少共識的維系。

比賽被更多地期望于形成不同價值觀的交流盛會,而并非引導大學生樹立評論員理念意識、養(yǎng)成評論員的行為規(guī)范。在評論員價值觀、底線和目標設定等方面缺乏方向上的引導,使得大學生在參賽寫作的過程中自發(fā)形成的價值觀有偏離社會主流,走向消極宣泄的風險。如部分商業(yè)媒體在審評過程中過于強調(diào)瀏覽量和轉(zhuǎn)評數(shù),易將大學生引向“標題黨”等違背新聞評論理性的行為和價值取向上。

大學生評論共同體的建構適應了新時代的社會發(fā)展和育人需求,但只有推動大學生評論共同體在形成價值共識、引導評論方向、豐富共同體實踐、促進協(xié)商交流等方面工作的完善,大學生才能在共同體的發(fā)展中提高人文知識素養(yǎng),培養(yǎng)理性批判精神。他們在新聞評論領域的思想交鋒才能反向推動新聞評論的延續(xù)發(fā)展,最終涌現(xiàn)出大批優(yōu)秀評論員人才,為媒體提供持續(xù)發(fā)展的力量。

(三)群體歸屬感缺失

絕大多數(shù)新聞評論大賽參與者為一次性參與,在參與前、參與過程中,他們之間的交流極少,或者說相關平臺并未為他們間的交流提供平臺,亦未為他們間的交流提供激勵措施,其交往停留在以主辦方為中介的交流之上:主辦方公布則僅見姓名和作品,并未見作者間的觀點交流、評論價值觀交流等等。在這樣的交往體系之中,作者與平臺、作者與作者間的交流較少,大賽淪為真正的比賽,其對同儕的交往貢獻較少。參賽者僅在獲得比賽之后個體之間形成一定的交往,但是這種交往其數(shù)量和頻率較少。種種措施最終使得大學生評論群體無論在價值理念上還是在實際的交往社區(qū)形成上均沒有形成歸屬感。

比賽過程只做到了物理凝聚,而沒有形成精神凝聚和價值觀凝聚,只浮游于獲獎名次而沒有形成相對穩(wěn)固的價值觀或價值體系,促成理想價值體系而沒有說明形成怎樣的價值體系。如“公共言說,理性表達”的比賽理念就沒有闡釋清楚。大型比賽應形成價值觀交流,而不是讓大學生自發(fā)樹立自我存在。

獲獎作品要取得意義需要有頒獎詞來界定比賽的核心。目前評論大賽主要集中于世俗層面(獲獎),價值觀塑造較少。大學生評論價值觀多是大學生評論員自發(fā)形成的,是大學生根據(jù)自己的理想、自己對新聞的定義,將新聞行業(yè)的理想搬到新聞評論上,或者說自我根據(jù)既有經(jīng)歷自發(fā)形成理想。這就使得他們較難形成評論員良好的價值觀、價值底線和人生目標,為此需要相關方面在未來形成一個明確的方向引導。

作為一種社會活動,評論大賽應義不容辭地擔起凝聚大學生新聞評論作者共同體的重任,塑造他們的價值理念,增加社會正能量,壯大主流價值觀。