環境新聞在農村地區的傳播效果研究

陳曉彤 郭宇 榮放達

摘 要 隨著美麗鄉村建設的逐步推進,培養農村居民的環保意識逐漸受到重視,環境新聞的教育功能在其中發揮著重要的作用。文章選取了武漢市新建大隊運河村進行實地調研,通過問卷調查和深度訪談法調研環境新聞在農村地區的傳播效果。研究發現,環境新聞在農村地區的傳播效果不佳,對農民環保意識的提升沒有發揮良好作用,并且人際傳播渠道功能較為明顯。同時研究發現,新聞算法分發機制阻礙了農民接觸環境新聞,受眾對于全媒體和故事化的環境新聞形式最為期待。

關鍵詞 環境新聞;傳播效果;農村受眾;問卷調查

中圖分類號 G2 文獻標識碼 A 文章編號 1674-6708(2019)234-0008-04

1 研究背景

黨的十六屆五中全會提出建設社會主義新農村的重大任務,2013年中央一號文件中,第一次提出了要建設“美麗鄉村”的奮斗目標。此后,全國很多省市按十六屆五中全會的要求,紛紛制定美麗鄉村建設行動計劃并付之行動,并取得了一定的成效。而要建設“美麗農村”,治理農村環境是必不可少的一個環節。習近平總書記在十九大報告中提出,實施鄉村振興戰略,要堅定走“生產發展、生活富裕、生態良好”的文明發展道路,為人民創造良好的生產、生活環境。美麗鄉村的建設中,農村居民環保意識的提升對鄉村環境治理尤為重要。

依據賴特的“四功能說”理論,大眾傳播具有“社會化功能”,具體是指“大眾傳播在傳播知識、價值以及行為規范方面具有重要的作用,也稱之為大眾傳播的教育功能”。環境新聞通過傳播環保知識、情感及價值觀,以達到普及環保科學、提醒民眾關心環境問題的目的,在助力環保行為和環境事業建設方面有著非常重要的作用。網絡媒體的快速發展,為環境新聞提供了更加便利的傳播媒介,客觀上促進了環境新聞的傳播。

然而,環境新聞是否真的在農村地區達到了良好的傳播效果?環境新聞是否能夠提升農村居民的環保意識?農村地區居民期待看到什么環境新聞?本文將通過定性與定量研究的方法,對這些問題進行分析和探究。

2 文獻綜述

目前,國內有關農民環保意識的研究比較豐富。中國共產黨十六屆五中全會提出要按照“生產發展、生活富裕、鄉村文明、村容整潔、管理民主”的要求,建設社會主義新農村。自此,對于農民環保意識的研究開始在國內興起,現如今已有大量的理論基礎。如張克云和方東采用問卷、訪談與參與式評估方法,對湖南省瀏陽市金塘村進行調查研究,研究發現當地農民的環保意識處在一個相對較高的水平。通過對當地實施的各項措施進行評估,他們指出了各項措施的成果以及缺陷,最終對如何提高農民環保意識、解決農村環境問題提出了可行的建議[ 1 ]。張曉芳從國內近幾年的環境問題入手,深入研究了農村居民的環保意識,采用調查報告加圖標及數據分析的形式,得出了我國農村居民在新農村建設中尚未形成穩定的科學的環保觀念[ 2 ]。宋述芹、王燕、于孟琪、楊玉龍、王一寧從環境知識、環境質量滿意度、受教育程度和居民態度進行調查,得出如下結論:現在的農村居民雖然普遍具備基本的環保意識和知識,但未達到應具備的水平高度, 尚存在重視程度不足、認識程度不高、有意識無行動等問題[ 3 ]。

農村居民環保意識的缺失,對環境新聞提出了更高的要求。近些年來,有關環境新聞的調查日益增多,如近期王洋、陶賢都運用量化分析的方法,對人民網的環境新聞報道特點進行了研究[4];江昀、蔣芯宇對環境新聞報道的問題進行了研究。但是,這些研究的重點大多是從傳播者的角度出發,分析環境新聞報道的特點和問題,缺乏從受眾角度的研究[5]。同時在最近幾年,國內出現了少量大眾傳媒與農村環境保護輿論空間構建的研究。陶賢都、劉友瓊闡述了農村環境問題的嚴重與大眾傳媒的缺位,并指出大眾傳媒構建農村環境保護公共輿論空間的路徑選擇[6];馬明子從理論研究的角度,在拉斯韋爾模式指導下,探討了我國農村環保傳播的發展之路[7]。相關研究雖有大眾傳媒在農村地區的策略研究,但鮮有環境新聞在農村地區的傳播效果研究,要讓大眾傳媒的傳播效果落到實處,真正地改善農村居民的環保意識,我們必須要站在受眾的角度探討環境新聞。

基于以上文獻分析和本文的研究目的,為研究環境新聞在農村地區的傳播效果和農民對于環境新聞的態度,提出如下研究問題:

問題一:環境新聞在農村地區的傳播效果如何,是否影響了受眾的環保意識?

假設一:對環境新聞關注度越高,受眾的環保意識就越強?

問題二:農村地區受眾對于環境新聞的滿意度如何?

問題三:環境新聞在農村地區的傳播還存在著什么問題?

3 研究方法

武漢市新建大隊位于東西湖區革新大道,在2015年武漢市城管委曝光的最差村灣中,位于二類行政村后十位,而后在三年的整改中,該隊實行衛生負責人制度,確立了每個區域的負責人;并且給每戶發放清掃工具、定期在群里轉發相關的環境新聞、設立宣傳欄和標語。通過這些整改措施,新建大隊脫離了環境評比的倒數后十名。運河村作為下屬三個村莊之一,整改效果明顯,具有一定的代表性。

前期研究通過閱讀文獻和預訪談獲得運河村的基本情況和村民基本的新聞閱讀習慣,以此作為問卷題目設計的基礎。而后,通過問卷調查獲取了村民的環保意識等級、對環境新聞的關注度和滿意度。最后,分析相關數據,驗證假設,并提出相關結論和能夠提升環境新聞在農村地區傳播效果的建議。

3.1 深度訪談

作者在實地調研期間,選擇了6位村民進行半結構化的訪談。其中,2人是負責運河村衛生的工作人員,1人是新建大隊黨支部的工作人員,3人是普通村民。在接受訪談6人中,大專及以上學歷1人,高中學歷1人,初中及以下學歷4人;19~30歲2人,31~45歲2人,46~60歲3人。

訪談的主要問題包括:對運河村的環境感知度和自身的環保行為,對環境新聞的接受渠道及評價,以及日常的新聞閱讀習慣。在訪談中初步了解了運河村居民的閱讀習慣和對環境問題的評價及關注,并且對問卷題項做了一定的調整。

3.2 問卷調查

問卷通過問卷星平臺制作,分為線上和線下兩個途徑進行發放。回收問卷88份,剔除不完全作答的無效問卷,有效樣本85份。根據研究問題和研究假設,問卷主體由四部分組成,分別是受訪者基本信息、環保意識評價、新聞閱讀習慣和對環境新聞的滿意程度。

受訪者基本信息包含了性別、年齡、學歷、年收入和居住時間5個方面;環保意識評價依據1978年聯合國教科文組織對具有環境素養的人做出的評價設計了5個維度的問題;新聞閱讀習慣包含了新聞閱讀的頻率、渠道等內容;對環境新聞的滿意程度采用李克特五級量表測量受訪者。對問卷調研數據進行因子分析和相關性分析,借助SPSS21軟件工具實現。

4 數據分析及研究結果

受訪村民為男性有60人,占比70.5%,女性有25人,占比29.4%。年齡分布為18歲及以下有5人,占比5.8%,19~30歲有40人、31~45歲有30人、46~60歲有10人,分別占比47%、35.2%、11.7%,61歲及以上0人。年齡集中在中青年人群。初中及以下學歷20人、占比23.5%,高中學歷50人、占比58.8%,專科或者本科學歷15人、占比17.6%,研究生及以上學歷0人。受訪者在年齡、學歷、性別等人口統計學指標上存在差異,具有一定的代表性。

4.1 環境新聞教育功能不足 傳受雙方信息鴻溝明顯

通過對問卷數據的分析發現,超過90%的受訪者都會對環境新聞報道有所關注。32.8%的受訪者表示經常關注,36.5%和22.2%的受訪者表示偶爾關注和不太關注。只有7.9%的受訪者表示從不關注環境新聞。

被訪者主要是通過大眾傳媒獲取環境新聞。通過電視獲取的被訪者最多,占比34.1%;社交媒體次之,占比24.3%;移動新聞客戶端占據第三位,占比19.5%,可以看出,網絡新媒體是受訪者獲取環境新聞的主要途徑,其次是政府宣傳或講座(12.9%)、報紙(7.3%)、門戶網站(2.4%)、廣播(0)。

1978年,聯合國科教文組織在蘇聯的第比利斯召開政府間環境教育會議,認為有環境素養的人具有下列特征:對整體環境的感知與敏感性、對環境問題了解并具有經驗、具有價值觀及關心環境的情感、具有辨認和解決環境問題的技能、參與各階層解決環境問題的工作。本文依據以上特征,設置了五個維度的問卷問題以評估受訪者的環保意識,并且設置了四個等級的回答依次賦值。對該部分進行了KMO和巴特利特檢驗,結果顯示KOM值為0.736,大于0.7,說明該部分的顯著度尚可。對題項進行因子分析,發現解釋度為76.39%,大于60%,解釋度尚可。合并之后形成“環保意識”的測評指數。為了檢驗對環境新聞關注度和環保意識之間的關系,本研究進行了皮爾遜相關系數檢驗,結果顯示皮爾遜相關系數為0.043,sig值為0.868,表明兩者之間不具有相關性,假設一不成立。也就是說,對環境新聞的關注與受眾的環保意識之間沒有明顯的統計學關聯。

上述發現呼應了有學者對于安徽省阜南縣的調研,在調研中發現大眾傳媒在農村地區的分布不均勻、利用效率不高并且功能過于單一,這都影響了大眾傳媒在提升農民環保意識過程中發揮的作用[8]。農村地區受眾長期接觸環境一線,他們的行為和觀念對環保事業影響極大,但是特定人群又有文化水平普遍不高、難接觸理論思想等一系列問題。大眾媒介為了遵循宣傳部門的傳播指令,對環境的新聞報道大多集中在黨的生態文明思想等,對于農村地區受眾而言,宏觀的政策難以理解。雙方的信息資源和傳播訴求存在很大的錯位,這就會導致大眾傳媒的傳播內容難以引起農民的興趣和共鳴,同時也會讓農民對大眾傳媒產生不信任和疏離感,從而影響大眾傳媒教育功能的發揮。

4.2 受眾對環境新聞基本滿意 人際傳播渠道功能顯著

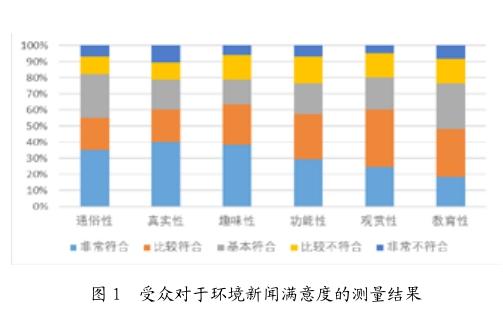

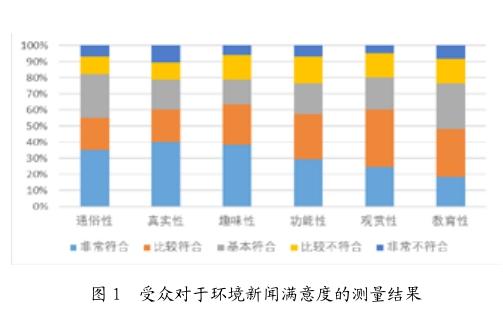

本次問卷還設計了六個維度調查農民對于環境新聞的滿意度,分別是通俗性、真實性、趣味性、功能性、觀賞性和教育性。使用李克特五級量表進行測量,分為“非常符合” “比較符合”“基本符合”“比較不符合”“非常不符合”五個層級。調查結果如圖1所示。

由以上結果可見,調查對象對于環境新聞滿意度的各項指標基本持平,滿意度普遍處于中上等。有村民在接受訪談時談到:

“有時候看到那個不錯的視頻,像一些小發明,我就會轉到家庭群里。我們村干部也會經常往群里發一些跟環境有關的新聞消息,一般村里發的那些新聞我都會點開看。”

受眾信賴大眾媒體,愿意參與到環境新聞的二次傳播中或者愿意根據新聞報道改變自己的行為的時候,環境新聞的傳播效果更強,對受眾環保意識的提升就越明顯。人際傳播相較于大眾傳播而言更容易引起受眾的信任,從而引發對于傳播內容的關注。因此,我國的大眾媒體應當從題材選擇、報道形式、議題建構的多角度同時發力,促進我國環境新聞報道的常態化和碎片化,報道題材的創新性與思辨性,從而有利于我國環境傳播構建起良好的輿論體系,提升傳播影響力。

4.3 算法機制導致渠道窄化 全媒體故事化傳播最受期待

本次調查中還設計問題對讀者期待的環境新聞進行調查,對于環境新聞的呈現形式,有53%的受訪者希望能夠看到“多種形式結合”的傳播形式,有41%的受訪者希望看到視頻新聞,6%的受訪者希望看到文字形式的新聞。

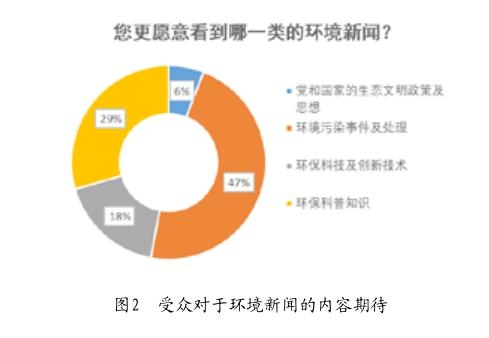

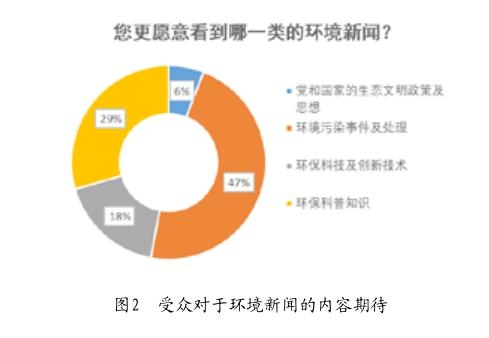

從環境新聞的內容來看,結果如圖2所示,該村受訪者最希望看到的是“環境污染事件極其處理”,占比47%;隨后是“環保科技及創新技術”“環保科普知識”“黨和國家的生態文明政策和思想”,分別占比29%,18%和6%。通過調查可見,具體的環境污染案件既可以吸引受眾目光,又可以具體的落實和解釋黨的政策及國家法律。因此,大眾媒體要找到合理角度,講好環保故事,推進環境傳播。

從獲得渠道來看,有村民在訪談中提到:“現在都是看手機啊,最喜歡看的就是那個頭條什么(筆者注:“今日頭條”),還有騰訊新聞”,但是平常根本看不到和環境有關的。想看也很少有……”

個性化搜索、新聞推送以及其他以用戶為導向的內容限制了受眾接觸新知識和新觀點的范圍和途徑,會帶來“過濾氣泡”效應[9]。農村地區受眾因其信息獲取意識的相對匱乏,算法類新聞推送產品應用廣泛,如果在偶然情況下如果錯失了環境新聞,就會受制于算法,長期以往,會造成用戶認知的窄化和信息繭房的形成。

5 討論與反思

本文通過對武漢市新建大隊運河村的調研分析了環境新聞在農村地區的傳播現狀,通過深度訪談法和問卷調查法主要探究了環境新聞在農村地區的傳播效果和農民的滿意度,并且分析了現在環境新聞傳播中存在的問題。

研究發現,雖然農村地區居民對于環境新聞的真實性、趣味性等特點基本呈滿意態度,但是環境新聞對受眾環保意識的提升效果不足,傳受雙方內容錯位。并且,研究發現,在農村地區特有的傳播環境中,人際傳播更容易引起受眾的關注,大眾媒體要努力引發受眾的二次傳播,可以有意識的進行話語引導。同時,研究還發現了目前農村地區居民的新聞獲取渠道多為算法分發機制的新聞類媒體,環境新聞比較容易被邊緣化,因此主流媒體應當更多的承擔起環境教育功能,提升環境新聞的傳播效果。

本次研究也存在著以下不足之處,一是樣本量較小,雖然選取的村莊具有一定的代表性,但是如果能夠擴大調查范圍,研究的信度更高;二是應當進一步考察農村地區受眾在接受環境新聞過程中的特點,以提升農村環境新聞的針對性。本研究已發現和未發現的諸多不足還有待于在今后研究中修正和補充。

參考文獻

[1]張克云,方東.農民環保意識和農村環境問題的解決對策——湖南省瀏陽市金塘村個案研究[J].西安財經學院學報,2010(2):94-98.

[2]張曉芳.新農村建設中的農民環境意識問題研究[D].西安:西安工程大學,2015.

[3]宋述芹,王燕,于孟琪,等.赤峰市農村居民環保意識調查分析——以西南地村為例[J].赤峰學院學報(自然科學版),2019(1):94-95.

[4]王洋,陶賢都.環境新聞與社會建構:基于人民網世界環境日報道的研究[J].科技傳播,2019(3):44-48.

[5]江昀,蔣芯宇.環境新聞報道中的困境與出路[J].青年記者,2018(12):44-45.

[6]陶賢都,劉友瓊.大眾傳媒與農村環境保護輿論空間建構[J].河北科技師范學院學報(社會科學版),2010(2):1-5.

[7]馬明子.我國農村環保傳播問題研究[J].開封:河南大學,2011.

[8]劉瑞桓.大眾傳媒在提高農民環保意識中的作用與對策研究[D].北京:北京林業大學,2010.

[9]王斌,李宛真.算法推送新聞中的認知窄化及其規避[J].新聞與寫作,2018(9):20-26.