河北趙縣背燈挎鼓樂舞文化研究

康柳 姚溫麗

《毛詩序》曰:“詩者,志之所之也。在心為志,發言為詩,情動于中而形于言。言之不足,故嗟嘆之。嗟嘆之不足,故詠歌之。詠歌之不足,不知手之舞之足之蹈之也。”以肢體語言與音樂為表現形式的樂舞產生時間很早,是人類最古老的藝術之一。樂舞作為一種表情達意的方式,不可避免地會帶有所處文化環境的烙印。“背燈挎鼓”是一種河北獨有的民間樂舞,迄今有三百多年的歷史,現已被列入河北省非物質文化遺產名錄。背燈挎鼓作為地方民間樂舞,起源并流傳于華北平原腹地的河北省趙縣南寺莊村一帶。當地居民承繼燕趙大地“悲歌慷慨”“俗重氣俠”的古樸民風,造就了樸實豪放的背燈挎鼓這一燕趙大地獨有的樂舞文化。

背燈挎鼓雖然經歷了瀕臨失傳的困境,但它具有燕趙歷史英雄那種永不放棄的精神,最終流傳了下來。近年來,各級政府聘請專家與背燈挎鼓傳承人合作,對背燈挎鼓進行了精心編排與創新,在經典動作“三步躺”“四步轉”“十字步”等動作的基礎上,加入了很多新的動作,改造并發展了背燈挎鼓這一傳統樂舞,使之動作變換更加多樣,配合雄壯的鼓點,觀賞性極大提升,成為認識中國傳統文化的一條獨特途徑。本文將從背燈鼓舞獨有的表演形式切入,對其承載的傳統文化進行挖掘與研究,并展望其未來。

一、背燈挎鼓產生的文化基礎

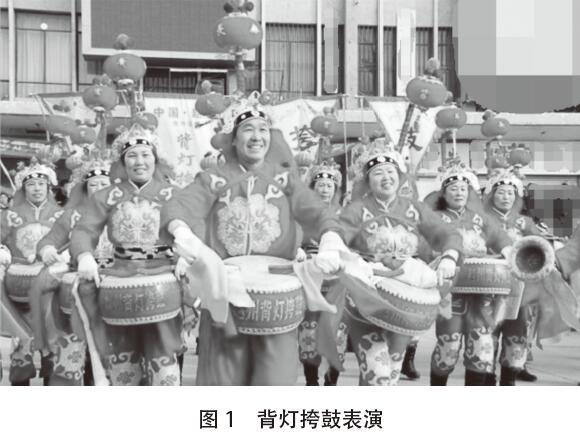

背燈挎鼓是在北方中原農業勞動過程中產生并發展起來的,我國中原農耕文明與西方海洋文明不同,需要面對各種水旱等自然災害。遠到大禹治水,近到抗旱打井等農業建設活動都需要人們共同協作,背燈挎鼓這種群舞恰恰體現了我國北方農耕文明的這一特點。其表演隊伍龐大(見圖1),由挎鼓隊、銅镲隊、大鼓隊、大旗隊四個隊伍組成,表演以挎鼓和銅镲為主,以大鼓的鼓點為指揮,引領挎鼓隊和銅镲隊,鼓點涉及十二番,節奏明快、紛繁多變,兩支表演隊伍由最初的四列,根據鼓點不停變化新的隊形,錯落有致,氣勢龐大,猶如遠古民眾在部落首領的帶領下,眾志成城,一往無前。

舞蹈中,每一個表演者都必須根據自己的位置,舞出相應動作,并與其他表演者保持協調,背燈挎鼓表演十分重視整體效果,而并非關注某一個人的高超舞技。從這一點上看,該樂舞與我國傳統文化中強調家國觀念十分契合。

背燈挎鼓中,挎鼓演員的舞蹈動作比較復雜,動作幅度大小不一,運動路線多樣,處于舞蹈的表演核心位置,當舞蹈動作重復到一定數量之后,會借助身體動作由內而外地爆發出“嘿嘿嘿”的呼聲,宛如眾人一起勞作時所呼喊的勞動號子。而銅镲演員在隊伍的兩側,較之挎鼓演員動作要少、略簡單,但其舞蹈動作幅度大、力量強,均需用力敲擊銅镲,具有強烈的頓挫感,在整齊劃一的敲擊過程中,銅镲演員激情澎湃,如同加油助威,對觀眾的情緒具有極強的帶動性。

此外,演員在敲擊鼓镲的同時,還要沿著不同的運動路線行進,其間大量存在屈膝、壓腳后跟、擺頭、腿部屈蹲重心向下等農業勞作的動作,具有典型的農耕文化特點。這充分體現了當地人民對土地的深切眷戀,也反映出普通民眾在藝術中追求自身感情表達與生產工作合二為一的和諧愿望,這正是我國文化中“天人合一”觀念的一種現實體現。

二、背燈挎鼓舞蹈與表演的文化體現

傳統背燈挎鼓表演時,“三步躺”“四步轉”“十字步”等經典動作幅度較大,粗獷豪放,明顯與我國江南地區那種將感情委婉含蓄表達的柔美樂舞不同。背燈挎鼓表演的舞蹈動作和當地人民的勞動生活、風土人情、文化審美等密不可分,與中原農耕文明產生的舞蹈主重心低、親近大地、仰望蒼天的文化特點相一致。

當代背燈挎鼓表演動作繁多,變換頻率很高。表演初始,挎鼓的表演隊伍分為兩豎排,動作上頻頻互動,身體的重心均移向隊伍中間,且動作對稱,當變換鼓點時,其動作又按照新的節奏依次打擊。這些動作或整齊劃一,或交替進行,在密集的鼓點聲中繁雜而規律、豐富而有序。挎鼓隊敲擊鼓面和鼓邦,銅镲隊直接敲擊和揉搓,兩者腳下的動作和上肢動作,依據敲擊的位置不同而完全不同。挎鼓隊伍時而轉動、時而含仰、時而跳躍;銅镲隊伍則時而站立,時而蹲跨。兩支隊伍不停變換隊形,鼓槌與銅镲隨著節奏上下翻滾,道具上的艷麗彩綢也隨之舞動,讓人眼花繚亂、熱血沸騰。背燈挎鼓還融入“斗舞”表演,這些結合中國傳統服飾和樂器斗舞極具觀賞性,增強了傳統樂舞對現代年輕人的吸引力。

之所以出現如此多的變化,究其根源,就是近現代以來,我國人員流動的增多,外來文化不斷涌入,飲食、服飾、生活方式等文化生活元素在更大范圍交流碰撞。我國各地民間樂舞也在相互借鑒,不斷改進。這些變化,正反映出背燈挎鼓這一個民間樂舞不因循守舊,在承繼傳統的基礎上,不斷謀求發展和進步,也是燕趙民風質樸、人民樂觀向上精神風貌的生動呈現。

三、結語

在文化日益全球化的今天,如何保持我國文化的獨立性,如何抵制西方糟粕文化的沖擊?筆者認為,前提是傳承中華民族優秀的傳統文化。燕趙大地所獨有的文化符號——背燈挎鼓,其攜帶的文化元素對當下人們傳承中國傳統文化具有不可估量的價值。人們必須重新審視包括背燈挎鼓在內的中國文化并讓它們發揚光大,才能保證中華民族始終屹立于世界民族之林。

(河北傳媒學院)

基金項目:本文系2018年度河北省文化藝術科學規劃課題“河北趙縣‘背燈挎鼓樂舞文化研究”(項目編號:HB18-YB015)的階段性研究成果之一。

作者簡介:康柳(1983-),女,河北保定人,講師,研究方向:高校舞蹈教學與形體研究。