產后出血的早期識別及相關影響因素的臨床分析

許小麗

(福建省南平市松溪縣醫院婦產科 福建 南平 353500)

產后出血屬于產科常見并發癥,產后快速且大量出血對于產婦的生命安全會形成嚴重威脅,屬于導致孕婦死亡的主要因素之一。世界衛生組織統計,全球范圍內每年發生產后出血患者超過2000萬例,其中因產后出血死亡的案例超過10萬[1]。臨床中對于產后出血的干預措施主要在于產前預防和產后及時救治[2]。對此,為了更好的提高產后出血的早期識別與預防控制效果,本文以研究分析方式總結產后出血的早期識別及相關因素,現報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

在2017年10月—2018年10月選取我院產科分娩的106例產婦作為案例進行研究分析。年齡最小21歲,最大36歲,年齡中位數29.4歲。所有產婦均被確診為產后出血。所有產婦均知情本研究并同意參與。

產后出血判斷標準:剖宮產婦1天內陰道出血量≥1000ml、順產產婦1天內陰道出血量≥500ml。

1.2 方法

記錄產婦的臨床資料,涉及到產次、胎次、胎數、孕周、產程過長、子宮收縮乏力、剖宮產、胎盤早剝、妊娠高血壓綜合征等。

總結產后出血相關危險因素。

1.3 統計學方法

采用SPSS19.0軟件進行數據統計分析,計數資料用(n,%)表示,行χ2檢驗,P<0.05時代表數據差異有統計學意義。

2.結果

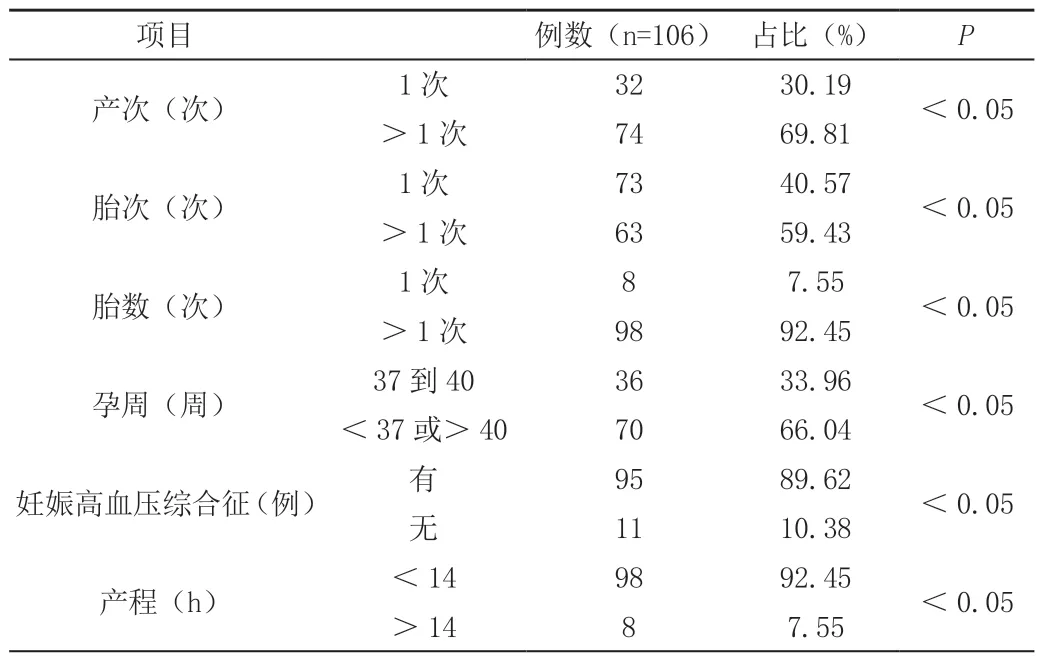

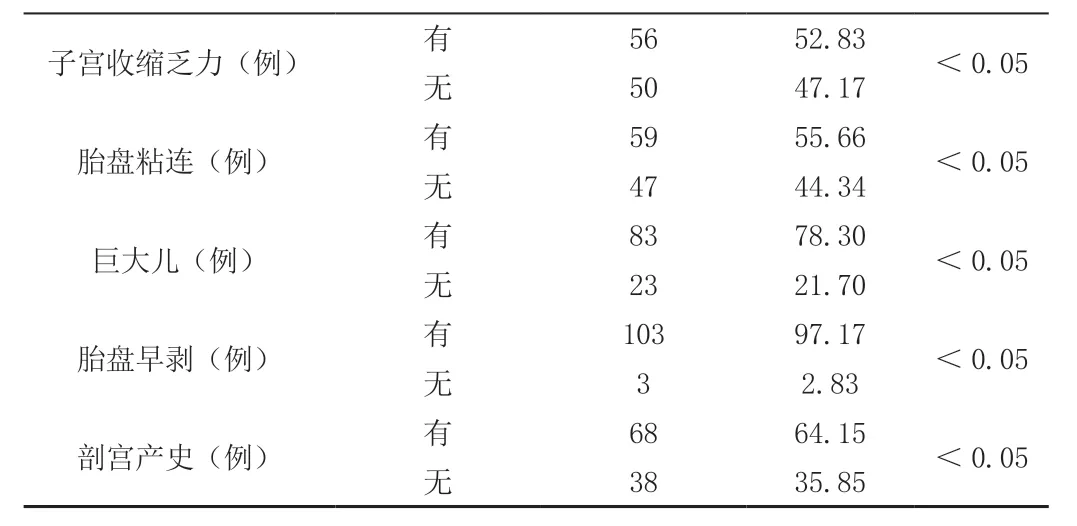

產次>1次、胎次>1次、胎數>1次、孕周<37或>40、妊娠高血壓綜合征、產程過長、子宮收縮乏力、胎盤粘連、巨大兒、胎盤早剝、剖宮產史均屬于產后出血危險因素,項目內對比結果差異顯著,具備統計學意義(P<0.05),詳情見表。

表 產后出血相關危險因素

子宮收縮乏力(例) 有 56 52.83<0.05無50 47.17胎盤粘連(例) 有 59 55.66<0.05無47 44.34巨大兒(例) 有 83 78.30<0.05無23 21.70胎盤早剝(例) 有 103 97.17<0.05無3 2.83剖宮產史(例) 有 68 64.15<0.05無38 35.85

3.討論

產后出血屬于常見并發癥,同時也是危害性較大的并發癥,一般發生在胎兒分娩出的2小時內。如果無法及時糾正出血現象必然會導致彌漫性血管內凝血癥狀的發生,并發急性腎功能衰竭,導致患者的生命安全遭受嚴重威脅[3]。按照我國孕產婦病死的臨床監測報告數據可知,我國孕婦死亡原因中產后出血位居首位。對此,臨床中做好產后出血危險因素的早期識別和采取針對性預防控制措施具備較高的臨床價值[4]。

本研究結果顯示,產次>1次、胎次>1次、胎數>1次、孕周<37或>40、妊娠高血壓綜合征、產程過長、子宮收縮乏力、胎盤粘連、巨大兒、胎盤早剝、剖宮產史均屬于產后出血危險因素,項目內對比結果差異顯著。借助這一結果,在臨床中需要針對上述所總結出的危險因素做好早期識別工作,同時采取針對性預防控制策略。在具體工作中,可以采取強化孕期宣教、做好孕婦營養指導、合理飲食、規避產婦孕期體質量非正常增長以及強化合并癥篩查、控制基礎疾病、產后及時采取縮宮素預防出血等措施降低產后出血發生率。

綜上所述,根據產婦產后出血危險因素在產前做好針對性預防控制措施,做好早期識別與針對性預防干預,可以有效降低產后出血發生率以及危害性,對于產婦及胎兒順利分娩有較高的臨床價值,值得在臨床中推廣。