普通高中學生批判性思維的培養策略

一、高中生批判性思維素養的現狀

批判性思維是現代公民的核心品質之一,在許多國家青少年學生的培養目標中,最重要的是培養學生的獨立人格和批判性思維。批判性思維素養首先是一種基于充分的理性客觀事實進行理論評價和客觀評價的素養,它包含了提問、比較、區分和判斷的過程,即獨立思考的能力。從這個意義上講,批判性思維素養也是獨立人格的基礎。其次,它具有建設性和創造性——為一項活動提供更多的替代性解釋,并利用所獲得的新知識來解決社會和個人問題。擁有批判性思維是每個人不可復制性的體現,擁有它就擁有了創造的基礎。批判性思維素養是個人素養不可或缺的一部分,而這種素養的獲得主要依靠教育,越來越多的國家和學校也開始把批判性思維和獨立思考作為教育改革的重要目標。

高中階段是學生意識和思維養成的重要階段。在這個階段學生更喜歡提出和探討問題,而且可以有依據地對問題進行分析和分辨,同時喜歡探究事情本身的根源所在。所以高中是養成獨立思考的最佳時期。

然而,我國的高中生接受到的有關批判性思維的教育很少,批判性思維素養也明顯缺失。主要表現為:在課堂學習活動中,學生的主動性不夠,樂于主動回答教師提問的學生很少,提出自己的問題的則更少。學生在具體的生活情境或任務情境中缺乏邏輯推理的能力,例如,學生在進行數理演算時可以做到絲絲入扣,但在寫作論證觀點時則明顯缺乏推理的意識和能力,多數學生寫議論文就是例子加觀點,且很多情況下例子與觀點不匹配,更談不上深度思考。學生容易輕信權威言論,缺乏獨立思考的能力。還有不少學生是只會發表自己的看法但是沒有反思思維,這一點主要表現為對其他觀點的不認同,總是維護自己的觀點,似乎自己就是真理的化身,所以對于與自己不同的觀點只保留否定的態度;自己錯了也不會反思,而是將錯就錯,缺乏自我批判的意識。基于這樣的現狀,我們認為,高中生批判性思維的培養應當逐漸成為教育的重點。

二、高中生批判性思維的培養策略

1.探究式教學策略。

探究式教學是教師給出材料和任務,讓學生進行獨立地思考、查證、討論分析,從而發現深層次的真相或規律。探究包括學習的過程和最終的目的,是多方面、多角度的,包括提出問題,查閱資料,設計實驗,評估實驗,收集、分析數據,初步得出結論,交流各自的看法等環節,在這過程中,假設、批判和邏輯應該貫穿始終。所以探究式教學是當代批判性思維教育研究的重要領域。事實上,批判性思維就是以探究的方法考察一個論證的合理性,從而確定信什么和做什么。實施探究式教學策略有助于學生批判性思維的養成,也能對學生的探究能力提升有很大的促進作用,同時也具有深遠的影響,兩者關系緊密。[1]

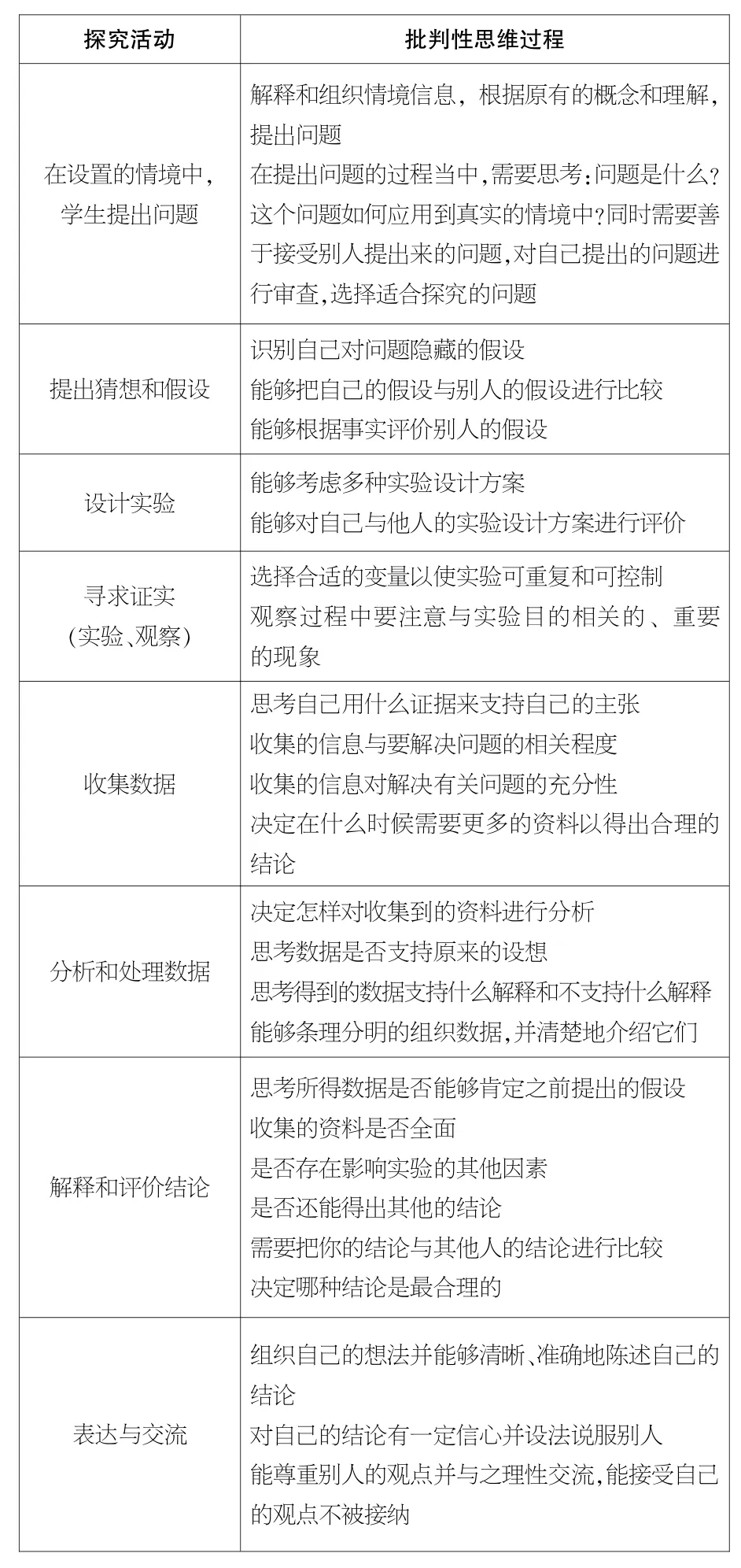

通常情況下探究活動分成以下幾個步驟:首先是對問題進行觀察和提問,提出自己對于問題的假設;然后進行方案的探索和研究,具體表現為對數據進行分析,進而得到相應結論,隨后據此加以完善;最后就是和他人進行交流,從而對自己的認知進行升華,使之更為深刻。每一個步驟中都包含批判性思維的因素。(見表1)

表1 探究活動中批判性思維因素表

教師的教學是引導學生探究最關鍵的部分,在課堂教學中運用批判和探究的方式來對問題進行分析討論,可以讓學生逐漸養成批判質疑的習慣。

2.互動式教學策略。

互動式教學是通過創建一個新型的教學環境和交流平臺來提高學生思想積極性的模式,互動來源于多個不同的問題,基本方式是“質疑”。即在教學開始時,教師引導學生對學過的知識進行一次回顧,然后再將新的內容,通過對其知識點的精心設計和師生在課堂上的互動,讓學生在學習的過程中可以進行匹配思考,最終找到答案,這樣做可以輕松提高學生的積極性,維持學生的批判性思維。

保證互動教學實施的前提是教師根據教學內容精心設計互動問題。

首先是要明確在教學中要呈現的問題。教師通常應該從符合學生學習好奇心理的問題出發,可以結合當下最熱門的話題,讓學生積極展現自己的看法,反之如果問題冷僻,則可能導致由于學生不熟悉而難以互動。

其次可以在教學重點上設計問題。教學的重要性和難度決定了學生素養的提升程度。教師需要對課程和教學的質量有一個良好的把握,挑選出最重要的問題來引導學生進行多方面深層次的分析,在思考和交流中讓他們的思維能力得到明顯提升。而且在教學的疑難點上設計問題,讓學生圍繞著問題進行分析和探討,能夠激發他們主動解決問題的欲望,解疑的過程也可以實現學生心態的開放、創造力的激活和批判性思維的發展。

互動式教學的實施還需要確保學生在課堂上的主體地位得以落實和凸顯。民主自由的氛圍也要有一個前提,就是要保持師生關系的和諧和穩定,保持良好的氛圍才有助于學生成為學習和課堂中的主人翁,這樣課堂中的“雙向互動”才能夠順利形成。當然,這一前提是要改變教師“一言堂”的現象,要積極調動學生自我思考的主動性,突出多維互動。總之,互動式教學將教學過程視為教學與學習互動的動態發展過程。互動式教學的開放性和整體性會讓課堂變成一個自主交流和分析理解的地方,一個大家積極運用批判性思維的地方。

3.反思式教學策略。

荷蘭數學家弗賴登塔爾就曾經說過:反思是所有數學教育的中心和動力來源。只有對問題進行不斷地反思才可以建立起一個更牢固的知識和思維體系,如果學生學不會反思就不可能讓自己的認知得到升華,所以所有的學習活動都要進行反思。反思要依靠教師不斷地引導,讓學生懂得反思的重要性。目前學生學習能力較差的表現,主要體現在他們缺乏反思的能力,如果可以通過教學讓他們學會反思就可以促進批判性思維的培養。反思式教學可以是課前反思、課中反思也可以是課后反思,具體有——

(1)課前反思。教師在課前布置學生自學,讓學生對書面知識的講解進行分析反思,搭建起一個新的知識網絡。一般來說,前期的反思往往具有很大的開放性和隨意性,但經過多次實踐訓練,學生將逐漸學會用目標和方向來思考。

(2)課中反思。在課堂中教師可以創設場景,讓學生以一個專題為對象通過小組合作的形式進行反思和深入研究,在此基礎上自己獲得“再發現”的結論,用以補充教科書的知識內容。

(3)課后反思。包括錯題集和反思性日記這兩種方式。錯題集是讓學生在錯題處進行反思,讓批判性思維能夠從理解及矯正中逐漸成為一種習慣。反思性日記則倡導學生通過反思和總結,能夠及時找出自身存在的不足,并進行改進。以上兩種方式能大大提高學生的反思能力,促進學生批判性思維的形成。

反思性教學策略的實施要注意——

(1)強化反思意識。應讓學生明確,不反思就很難改正錯誤。通過反思可進行及時糾錯,也可對當前的狀況進行優化。

(2)創設反思情境。教師要根據教學目的和內容,合理應用學生在學習中的真實情境,提出現實問題,學生對過程的認知得到進一步的深化,不斷創新,從而確保批判性思維能力得到更深層次的提升。

(3)提供反思策略。反思不是一種行為,而是一種長久學習的策略,及時對一個問題進行反思可以發現更多的角度,有助于理解問題的本質。

(4)增強反思毅力。萬事開頭難,而且反思也意味著自己要正視自己的不足之處,要勇敢地進行反思并找出自己學習中存在的不合理性,而且還要以人為鏡,這些都需要學生有堅定的毅力和平和的心態。

總之,核心素養背景下的課堂教學最為重要的目標之一是形成“理性批判”的精神和方法。在這樣的課堂里,傳遞的不是“惰性知識”,而是鼓勵學生與知識對話、自由辯論;在這樣的課堂里,教師制訂的教學目標更重視學生的心智過程;在這樣的課堂里,教師更注重去激勵學生進行獨立思考,鼓勵學生形成批判和求知的精神;在這樣的課堂教學環境下,教師的教學策略可進行實時調整,努力做到讓學生身處在一個豐富的思維環境中,同時也更好地幫助學生養成批判性思維習慣。