真學 真研 真發展

——江蘇省如皋市外國語學校“交互發展”理念下的課改實踐

黨的十九大報告指出,要“努力讓每個孩子都能享有公平而有質量的教育”。江蘇省如皋市外國語學校作為一所地處城鄉結合部的公辦學校,生源構成較為復雜,學生學習基礎、家庭教育環境落差巨大。面對這種情況,要讓每個孩子都能享有“公平而有質量”的教育,要讓每個教師都能享受專業成長的幸福,需要一種能夠引領師生成長的理念與文化。基于這樣的校本實際,我們提出了“交互發展”的理念。

一、“交互發展”——基于校本的理念定位與文化期許

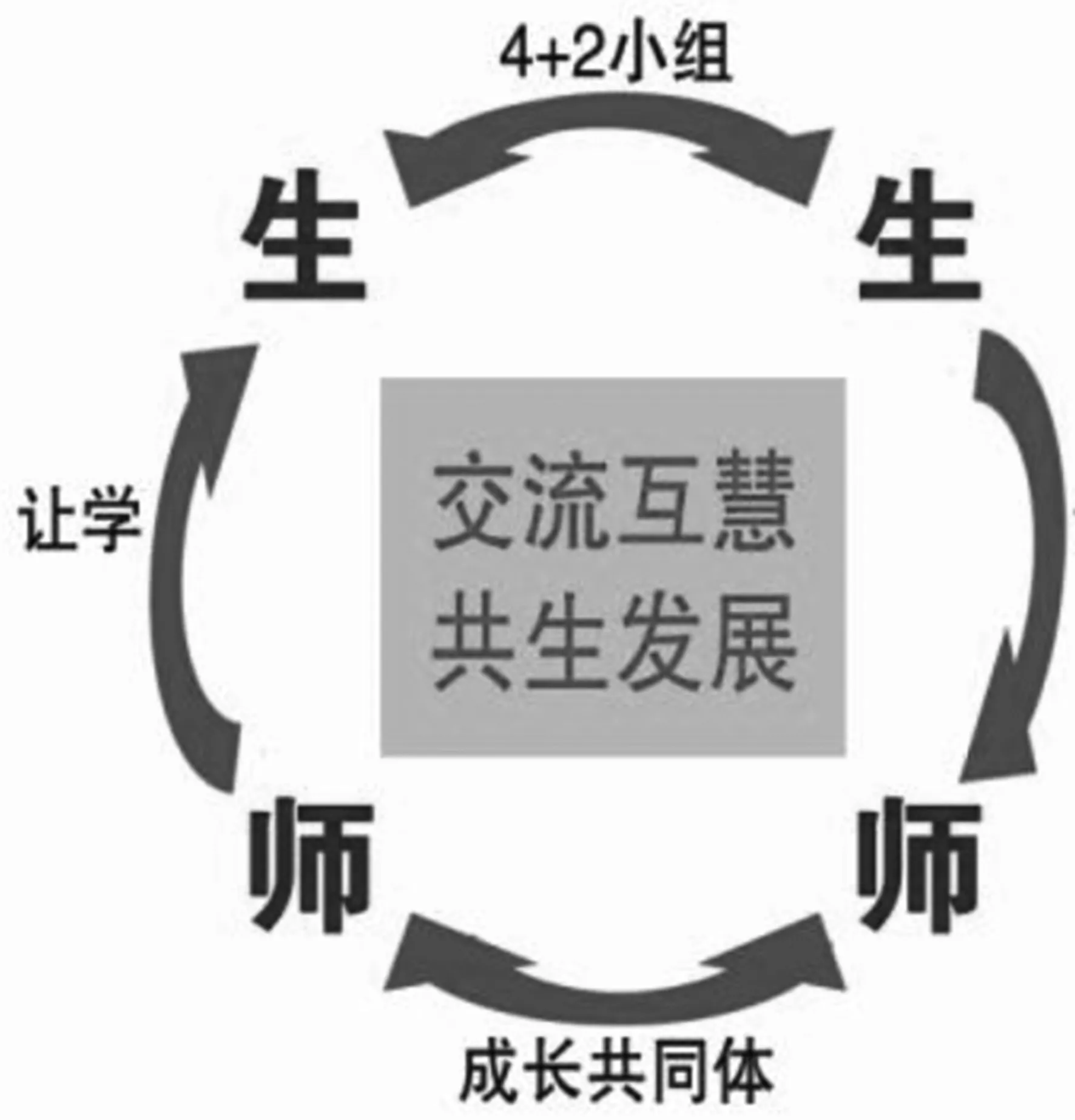

我們所提出的“交互發展”理念,是指生生、師師、師生之間的“交流、互慧、共生、發展”。我們認為,正視客觀的差異,尊重文化的不同,給予公平的、合適的幫助與引領,搭建共融、共生的“交互界面”(見圖1),可以讓水平的差距縮小,文化的差異共融,進而達到“各得其得”“各美其美”的理想教育境界。

(圖1)

我們的“交互發展”基于三大“核心理念”:

一是維果茨基的“最近發展區”理論。生生、師生、師師間的“交互發展”也存在著“最近發展區”,教與學應以“最近發展區”作為介入的空間,從而促使學習者主動而有效地交往、學習。

二是計算機領域的“交互”概念。在計算機領域,“人機交互”已成為獨立的科學領域,是用來研究人與計算機間交流的最簡潔的途徑。“交互”其實也是教學活動最基本的特征之一。我們期望搭建起學校各個層面交流的最簡潔的“界面”。

三是基于師生實情的“最優發展”概念。基于學校師生的現狀,我們將“發展”定位為“基于個體實情之上的最優發展”。師友互助成長、教學相長、共同體成長、分層推進成長等等,成為我們引領師生“最優發展”的成長途徑。

二、“真學”——交互發展理念下的學習方式改革

學習中,學生與學生、學生與教師、學生與學習內容間“交互模式”的優劣,直接關系著學習效果的好壞。因而,研究課堂學習模式、教學模式、學生作業內容與反饋方式成為我校教學改革思考的重要課題。

1.“4+2”學習小組:讓學習真正發生。

我們對傳統的4人小組進行優化改革,提出了“4+2”師友互助學習小組。“4”是4個人組成異質小組,“2”是在4人小組中進行兩兩結對,一師一友(徒),組成“1+1”師友小組,師友同桌坐;同時安排組間的4名組長相鄰坐,以便根據學習內容即時組成更高級別的“同質提優小組”。學習中,根據不同的學習任務靈活組織小組活動方式:中等難度講解學(師助友學,友展示,師補充),基礎問題檢查學(友講解,師檢查),較高難度討論學(師父之間交流提優)。“4+2”學習小組保證了學習資源多樣性,同時,課堂上2人一組的師友互助活動,大大提高了每個學生的參與度。

這種學習關系的變化,促進了教師課前的“診學”與課后的“反思”,這種“生—師”的交互,促進了教師成長。同時,“師友”小組在課后學習中幫助的延伸更全面、細致、有效地解決了學困生的“動力”問題,形成了學校獨特的“師友文化”。

2.個性化學習:讓學習更加精準。

我們提倡個性化學習,旨在激發每個學生的潛能。個性化學習需要教師和學生合作推動學習,確定個性化需求,規劃正確的教學路徑,并設計學習課程。我們運用“大數據”服務教學,力求教學更加精準。

一是課堂教學分層。教師使用網上批閱系統進行日常閱卷與作業批改,對學生在作業和考試中的問題和學情進行大數據分析,準確把握學科學習中的問題,為課堂“講解學、檢查學、討論學”的分層設計提供依據。

二是推行選修走班。學校每周均開設了豐富多彩的選修課程,學生可根據自己的興趣愛好、個性特長進行自主選擇走班上課;同時,學校還開設了“潛能生提高課程”,涵蓋各門學科,讓學生自主選擇彌補薄弱學科。

三是設計個性化練習。我們將數據分析作為編制練習的前置條件,對學科作業進行個性化分層設計,利用大數據建設學生“錯題庫”“變式題庫”“創新題庫”。同時,我們推出個性化錯題,學生錯什么,就訂正什么,并完成該題的變式題。“精準作業”使得教與學有了更簡潔有效的表達形式。

3.每日整理課:讓學習更加自主。

為了讓學習更加自主,我們每天安排一節“過關整理課”,用來給學生自主鞏固、消化每天所學,同時給學生“師友”小組創造互助機會。過關課有分層過關的量化要求、有“1+1”師友小組捆綁考核措施,有組長檢查記錄表,有教師的抽查及激勵。這節課的設置,為學生搭建了自我管理、自主整理、交互學習的平臺,增強了全體師生的“過關整理意識”,減輕了學生課后負擔,提高了學習效率。

三、“真研”——交互發展理念下的研修方式改革

“交互發展”理念下研究方式的改革,使學校不僅成為學生發展的搖籃,也成為教師成長的“熔爐”。

1.推進“比翼式”集體備課。

我校推進“比翼式”集體備課,即“教”的模式與“研”的模式,基本流程為“教研課+‘切片式’品評(單周)/微講座(理論學習及經驗分享)(雙周)—上周教學問題診斷(診學、反思)—本周內容研討(說課、議練習)—工作布置—行政蹲點點評”。我們特別重視多媒體說課、錄播環境下的“切片式”評課、減負增效理念下的“議練習”三大環節,旨在讓大家看到“設計背后的精彩”。我們還成立了核心備課組,由備課組內3名骨干教師組成,負責期初制訂計劃、每月分析數據、每周過關教案及練習。這樣,形成了以核心組為引領、“教”與“研”比翼齊飛的集體備課模式,讓教師同伴之間的交互更高效、更有針對性,集體備課成為教師發展的重要平臺。

2.開展“微講座”經驗交流。

用研究的意識“講”,在經驗交流中促進教師互慧成長。我們的“講”有平臺:一是全校的“博雅講壇”,邀請專家、遴選優秀教師走上講壇,分享方法、分享思考;二是組內“微講座”,讓做得好的、有研究的教師“講”,講問題解決,講成功做法,講理論依據,講推廣建議,從而匯聚“百家百法”,優化各人之法;三是每日微研討,即“教學隨機即時研討”,對具體問題進行思維碰撞,進行“最優篩選”。

3.搭建“共同體”成長平臺。

團隊浸潤為成長提供平臺。一是組建“組內共同體”。備課組核心成員與2到3人組成“成長共同體”,一起備課、一起命題、一起分析。在優化教案、精準選題和數據分析的過程中,實現同伴“交互成長”。二是成立“特級教師工作坊”。打破備課組、學科、年齡的界限,依據教學能力和研究水平組建成發展梯隊,在特級教師的帶領下,對學校普適性的教學問題或各人的業務短板進行專題化研究。工作坊每天常態化微研討,每周一次主題研討,每學期一次成果展示,每年至少一次外出考察學習。

四、“文化濡染”——基于交互發展理念的課改保障

一個學校的核心理念,決定了校園所有行為的指向。這個理念不是一個“平面化”的標簽,一個“概念化”的口號;它必須深入人心,得到師生全體認同,并齊心協力地踐行,進而形成“校園文化”,這才是改革最恒久的保障。為此,我們需要做到——

一是不斷豐富課程,提供多彩“交互界面”。我們打造了多彩的校本課程。比較典型的有,德育“登雅”課程,以食雅、形雅、神雅三大課程培養高雅之人;“薔薇花開”綜合實踐課程,以學校“最美圍墻”為資源,形成了標本制作、攝影、寫生、文學藝術創作等系列課程。

二是加強制度建設,營造交互“規則文化”。我校有完備的制度匯編,其中不少制度均指向團隊文化建設。如我們制訂了《備課組團隊協作獎考核條例》《備課組教師專業成長專項考核條例》等。

三是實施幸福工程,激發成長“動力源泉”。學校每年均制訂“幸福工程實施方案”,有教師節師生共慶活動,有老師、學生、家長參加的“三方會談”,有激勵教師專業發展的“成長紅包”,有關心教師生活的“暖心早餐送身邊”活動,等等。