阿克蘇阿瓦提縣蘋(píng)果蠹蛾消長(zhǎng)規(guī)律的研究

阿曼古力·吐尼亞孜 阿瓦古麗·艾買(mǎi)提 安尼瓦爾·庫(kù)爾班 李保平 閨祺

摘要:利用誘雌蟲(chóng)和雄蟲(chóng)的新型性誘劑,調(diào)查蘋(píng)果園蘋(píng)果蠹蛾和梨園蘋(píng)果蠹蛾的消長(zhǎng)動(dòng)態(tài)并為蘋(píng)果蠹蛾的防治工作提供科學(xué)依據(jù)。采用分行取樣法,誘捕器固定掛置在梨和蘋(píng)果樹(shù)約1.5 m高處。每種處理重復(fù)5次,誘捕器順行依次排列,間隔3株數(shù),共掛置7行,每行之間間隔2行樹(shù),共有75個(gè)誘捕器試驗(yàn)裝置。20 d更換黏板,取回黏板在室內(nèi)計(jì)數(shù),通過(guò)觀察成蟲(chóng)顏色、后翅反面有無(wú)黑板、翻看尾部生殖器結(jié)構(gòu)分辨雌、雄蛾,分別計(jì)數(shù)統(tǒng)計(jì)。結(jié)果表明,在阿克蘇阿瓦提縣蘋(píng)果蠹蛾1年發(fā)生4代。越冬代成蟲(chóng)3月下旬、4月上旬開(kāi)始羽化,4月下旬達(dá)到高峰期。第1代5月中、下旬達(dá)到羽化高峰期。第2代7月中旬達(dá)到羽化高峰期,第3代8月中旬達(dá)到羽化高峰期期。第4代9月中旬達(dá)到羽化小高峰期。梨園蘋(píng)果蠹蛾比蘋(píng)果園蘋(píng)果蠹蛾早1個(gè)月左右達(dá)到羽化高峰期。越冬代和第1、第2代蘋(píng)果蠹蛾對(duì)梨樹(shù)的危害較大,從第3代開(kāi)始對(duì)蘋(píng)果的危害較嚴(yán)重,到第4代時(shí)梨園的蘋(píng)果蠹蛾成蟲(chóng)數(shù)量比蘋(píng)果園的明顯多,因此梨園是防治蘋(píng)果蠹蛾的最適場(chǎng)所。

關(guān)鍵詞:蘋(píng)果蠹蛾;蘋(píng)果園;梨園;消長(zhǎng)動(dòng)態(tài);防治

中圖分類(lèi)號(hào): S433.4;S436.611.2+9文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A

文章編號(hào):1002-1302(2019)08-0120-03

蘋(píng)果蠹蛾[Cydia pomonella (L.)]屬于鱗翅目(Lepidoptera)小卷蛾科(Olethreutidae),俗稱(chēng)蘋(píng)果小卷蛾、蘋(píng)果食心蟲(chóng)[1]。蘋(píng)果蠹蛾原產(chǎn)于歐亞大陸,在我國(guó)危害香梨、沙果、蘋(píng)果海棠、枇杷、桃、杏、棗、野山楂、板栗屬、無(wú)花果等,是世界上仁果類(lèi)果樹(shù)的毀滅性害蟲(chóng)[2]。該幼蟲(chóng)蛀果,不僅會(huì)降低果實(shí)產(chǎn)量和質(zhì)量,而且造成大量落果,導(dǎo)致嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失[3]。張學(xué)祖于1957年在新疆的庫(kù)爾勒地區(qū)首次發(fā)現(xiàn)蘋(píng)果蠹蛾[4],隨后蘋(píng)果蠹蛾在我國(guó)快速傳播,1987年該蟲(chóng)傳入甘肅敦煌,并向東擴(kuò)散,2006年蔓延到張掖市的臨澤、甘州山、丹縣[5]。1984年余河水等首次在新疆測(cè)定蘋(píng)果蠹蛾性信息素的生物合成[6],1971年Roelofs等第1次鑒定出蘋(píng)果蠹蛾雌性信息素的主要成分[7]。蘋(píng)果和梨是阿克蘇地區(qū)的重要果樹(shù)作物,近幾年雖然蘋(píng)果蠹蛾的危害比前幾年減少了很多,但部分梨園香梨的蛀果率仍高達(dá)20%以上,蘋(píng)果蛀果率達(dá)22%以上,給梨和蘋(píng)果的生產(chǎn)帶來(lái)嚴(yán)重危害[8]。目前,國(guó)內(nèi)對(duì)蘋(píng)果蠹蛾的生物學(xué)特性[9]、性信息素及其應(yīng)用[10-13]、趨性[14]、天敵調(diào)查[15]和綜合防治[16-17]等方面的研究很多,并獲得了較好的研究結(jié)果。本試驗(yàn)在參考已有研究成果的基礎(chǔ)上,對(duì)性信息素和植物源氣味的成分構(gòu)成及比例進(jìn)行改進(jìn),分別研究新性信息素對(duì)蘋(píng)果蠹蛾雌蟲(chóng)和雄蟲(chóng)的誘惑量,并掌握蘋(píng)果蠹蛾發(fā)生規(guī)律,明確蘋(píng)果蠹蛾暴發(fā)的生態(tài)學(xué)機(jī)制,而實(shí)現(xiàn)減少蘋(píng)果蠹蛾的危害。

1材料與方法

1.1試驗(yàn)地點(diǎn)

試驗(yàn)于2017年4—10月在新疆阿瓦提縣托萬(wàn)克拜什艾日克村進(jìn)行,阿瓦提縣托萬(wàn)克拜什艾日克村位于新疆維吾爾自治區(qū)中西部,阿克蘇地區(qū)西南部,塔里木盆地西北邊沿,天山南麓(地處39°31′~40°50′N(xiāo),79°45′~81°05′E之間)。東、北邊與阿克蘇市接壤,西邊與柯坪縣毗鄰,西南邊與巴楚縣交界,南部深入塔克拉瑪干大沙漠。氣候特點(diǎn)是干旱少雨,蒸發(fā)量大,日照時(shí)間長(zhǎng),無(wú)霜期211 d,年均日照時(shí)數(shù) 2 679 h;氣溫年較差34 ℃,年均日較差15 ℃。

試驗(yàn)地設(shè)計(jì)2個(gè)性信息素誘捕區(qū),試驗(yàn)區(qū)1果園,主要以種植庫(kù)爾勒香梨為主,試驗(yàn)區(qū)2果園,蘋(píng)果、梨、杏、核桃混種,以蘋(píng)果為主,樹(shù)齡平均15~30年,行寬約6 m,株間距約5 m。果園管理較好,每年施藥2~3次。

1.2監(jiān)測(cè)方法

在果園中設(shè)計(jì)蘋(píng)果蠹蛾性信息素誘捕器,對(duì)果園的蘋(píng)果蠹蛾成蟲(chóng)發(fā)生規(guī)律進(jìn)行監(jiān)測(cè)。誘芯是由南京農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)學(xué)院生物防治實(shí)驗(yàn)室合成的蘋(píng)果蠹蛾信息素,誘捕器為船形誘捕器,誘捕器里配的白色昆蟲(chóng)黏板由鈣塑瓦楞板制成,其橫向截面為寬24 cm、長(zhǎng)為30 cm的長(zhǎng)方形。

誘捕器分別安置于阿瓦提縣托萬(wàn)克拜什艾日克鎮(zhèn)1處梨園(約6.67 hm2)附近和阿瓦提縣托萬(wàn)克拜什艾日克村3組的蘋(píng)果園(約2.33 hm2)附近,用分行取樣法將誘捕器固定掛置在梨樹(shù)約1.5 m高處,每個(gè)誘捕器黏蟲(chóng)板中間放置1粒誘芯,誘捕器底部寫(xiě)上性誘劑編號(hào)。每個(gè)處理重復(fù)5次,誘捕器順行依次排列,間隔3株,共掛置7行,每行之間間隔2行樹(shù),共有75個(gè)誘捕器試驗(yàn)裝置。每20 d更換1次黏板,取回黏板在室內(nèi)計(jì)數(shù),通過(guò)觀察成蟲(chóng)顏色、后翅反面有無(wú)黑板、翻看尾部生殖器結(jié)構(gòu)分辨雌、雄蛾,分別計(jì)數(shù)統(tǒng)計(jì)。

1.3數(shù)據(jù)處理

數(shù)據(jù)用Excel 2010進(jìn)行整理,用SPSS 19.0統(tǒng)計(jì)分析軟件進(jìn)行方差分析及多重比較。

統(tǒng)計(jì)活蟲(chóng)、死蟲(chóng)、化蛹及羽化數(shù),分別計(jì)算化蛹率、羽化率和死亡率。

分析統(tǒng)計(jì)發(fā)育進(jìn)度的計(jì)算公式:

化蛹率=(活蛹數(shù)+蛹?xì)?shù))/總活蟲(chóng)數(shù)(活幼蟲(chóng)、蛹、蛹?xì)ぃ?00%;

羽化率=蛹?xì)?shù)/總活蟲(chóng)數(shù)(活幼蟲(chóng)、蛹、蛹 殼)×100%。

2結(jié)果與分析

2.1越冬基數(shù)及存活率分析

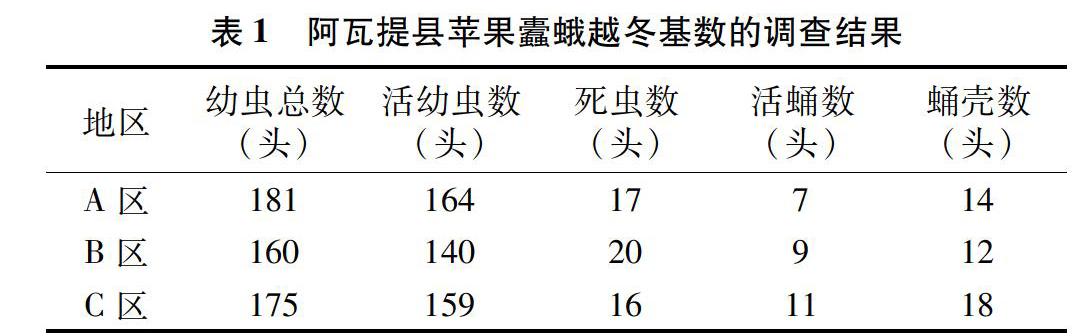

2017年3月25日至4月1日在阿克蘇地區(qū)阿瓦提縣托萬(wàn)克白拜什艾日克村的試驗(yàn)區(qū)1和試驗(yàn)區(qū)2,將果園分為表1中的3個(gè)區(qū)(A、B、C),每個(gè)區(qū)域用棋盤(pán)式5點(diǎn)取樣法對(duì)果園的梨樹(shù)進(jìn)行剝查。共剝查75株樹(shù),共剝出幼蟲(chóng)516頭,其中存活幼蟲(chóng)數(shù)463頭,死亡幼蟲(chóng)數(shù)53頭。檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)化蛹幼蟲(chóng)及較多的蛹?xì)ぃf(shuō)明此時(shí)越冬代蘋(píng)果蠹蛾已經(jīng)開(kāi)始化蛹羽化。通過(guò)統(tǒng)計(jì)計(jì)算活蟲(chóng)、死蟲(chóng)、化蛹及羽化數(shù),得出化蛹率為15.31%,羽化率為10.07%,而越冬死亡率僅為10.27%。

2.2梨樹(shù)不同部位對(duì)蘋(píng)果蠹蛾幼蟲(chóng)越冬基數(shù)的影響

2017年3月25日至4月1日,在阿克蘇地區(qū)阿瓦提縣托萬(wàn)克白拜什艾日克村對(duì)試驗(yàn)區(qū)1和試驗(yàn)區(qū)2果園的梨樹(shù)進(jìn)行剝查,共剝查75株樹(shù),共剝出存活幼蟲(chóng)516頭。調(diào)查時(shí)認(rèn)真記錄每株樹(shù)在離地0~20、21~40、41~60、61~80、81~100 cm 處的樹(shù)干老翹皮、樹(shù)洞和裂縫中的蘋(píng)果蠹蛾幼蟲(chóng)。由圖1可知,蘋(píng)果蠹蛾幼蟲(chóng)在離地0~20 cm高處與21~40、41~60、61~80、81~100 cm處之間的越冬幼蟲(chóng)數(shù)量之間有極顯著差異,離地61~80 cm處越冬幼蟲(chóng)數(shù)量最多,其次是 21~40 cm和41~60 cm處的越冬幼蟲(chóng)數(shù)量較多,離地 0~20 cm 處樹(shù)皮下越冬幼蟲(chóng)數(shù)量最少。

2.3梨園蘋(píng)果蠹蛾消長(zhǎng)動(dòng)態(tài)研究

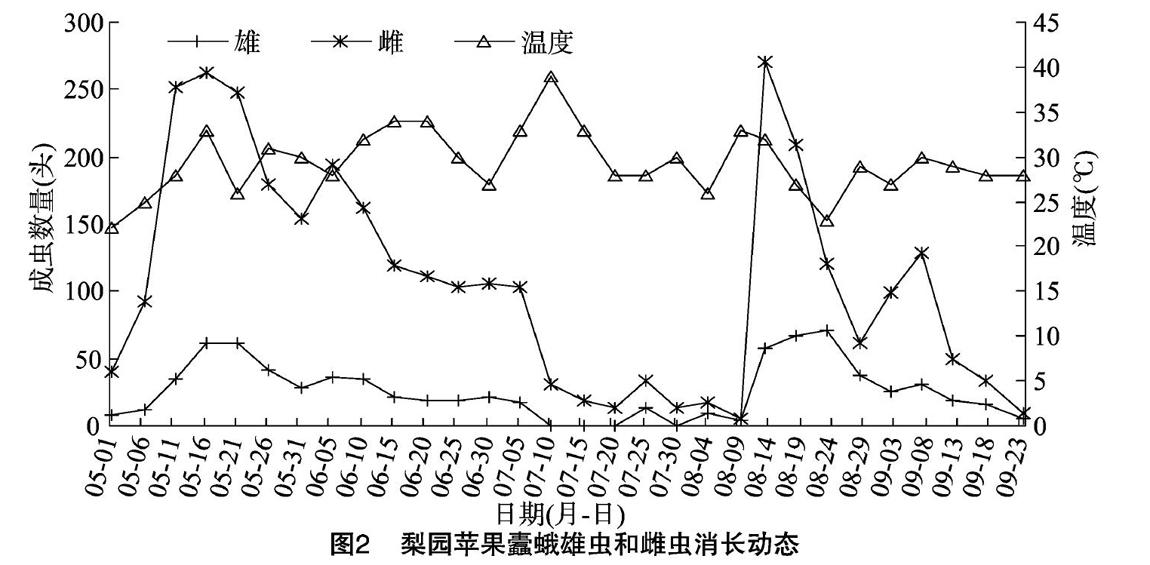

由圖2可見(jiàn),在2017年5月1日至9月23日期間,在阿瓦提縣梨園雌雄蘋(píng)果蠹蛾成蟲(chóng)出現(xiàn)了4個(gè)高峰期,分別在5月中旬、7月上旬、8月中旬、9月中旬。由此可知蘋(píng)果蠹蛾1年發(fā)生4代。越冬代3月中旬開(kāi)始羽化,4月中、下旬達(dá)到羽化高峰期,本時(shí)間段溫度為15~20 ℃。第1代5月中、下旬達(dá)到羽化高峰期,此時(shí)溫度為 26~30 ℃。第2代7月中旬達(dá)到羽化高峰期,其間溫度為28~33 ℃。第3代8月中旬達(dá)到羽化高峰期,這段時(shí)間溫度為27~33 ℃。第4代9月中旬達(dá)到羽化小高峰期,由于收果,第4代成蟲(chóng)數(shù)量急速減少,影響數(shù)據(jù)的調(diào)查,如果沒(méi)有收果可能會(huì)繼續(xù)增加,這時(shí)溫度為 26~30 ℃,由此可知20~32 ℃時(shí)蘋(píng)果蠹蛾成蟲(chóng)數(shù)量比較多。低于20 ℃和高于30 ℃時(shí)成蟲(chóng)數(shù)量少,基本上沒(méi)有出現(xiàn)高峰期。20~32 ℃時(shí)成蟲(chóng)數(shù)量隨著溫度的升高而增加,其中溫度高于32 ℃時(shí)隨著溫度上升成蟲(chóng)數(shù)量會(huì)迅速減少。由此結(jié)果可知,蘋(píng)果蠹蛾成蟲(chóng)羽化的最適溫度為27~30 ℃。由圖2可以看出,本試驗(yàn)中觀察到的蘋(píng)果蠹蛾各代成蟲(chóng)發(fā)生期和結(jié)束期之間無(wú)明顯的時(shí)間隔距,一代成蟲(chóng)的發(fā)生期還沒(méi)完全結(jié)束另一代就開(kāi)始發(fā)生,由此可知蘋(píng)果蠹蛾各代成蟲(chóng)有明顯的世代重疊現(xiàn)象,尤其是越冬代成蟲(chóng)到第2代成蟲(chóng)之間有明顯的世代重疊。

2.4蘋(píng)果園蘋(píng)果蠹蛾消長(zhǎng)動(dòng)態(tài)研究

從圖3可以看出,2017年5月1日至9月23日期間,在阿瓦提縣蘋(píng)果園雌、雄蘋(píng)果蠹蛾成蟲(chóng)出現(xiàn)4個(gè)高峰期,分別在6月中旬、7月中旬、8月中旬、9月中旬。結(jié)果表明,阿克蘇阿瓦提縣蘋(píng)果蠹蛾在蘋(píng)果園1年發(fā)生3代。越冬代成蟲(chóng)4月中旬開(kāi)始羽化,5月上旬達(dá)到羽化高峰期。第1代6月中旬達(dá)到羽化高峰期,此時(shí)溫度為28~34 ℃。第2代7月中旬達(dá)到羽化高峰期,這時(shí)溫度為28~36 ℃。第3代于8月中下旬達(dá)到羽化高峰期,這時(shí)間段溫度為23~30 ℃。從圖3還可以看出,22~33 ℃時(shí)成蟲(chóng)數(shù)量比較多,低于22 ℃和高于33 ℃時(shí)成蟲(chóng)數(shù)量少,基本上沒(méi)有高峰期。28~32 ℃時(shí)成蟲(chóng)數(shù)量隨著溫度升高而增加。由圖2和圖3可以看出,蘋(píng)果蠹蛾第1代、第2代成蟲(chóng)在梨樹(shù)上生活,第3代開(kāi)始轉(zhuǎn)移到蘋(píng)果樹(shù)上,最后開(kāi)始越冬時(shí)又轉(zhuǎn)移到梨樹(shù)上。

2.5蘋(píng)果園和梨園蘋(píng)果蠹蛾數(shù)量比較

2017年5月1日至9月23日期間,每15 d分別統(tǒng)計(jì)蘋(píng)果園和梨園的蘋(píng)果蠹蛾雌蟲(chóng)和雄蟲(chóng)數(shù)量。從表2可以看出,蘋(píng)果園6月10日、7月10日、8月24日數(shù)量較多,梨園5月26日、6月10日、8月24日數(shù)量較多。但是每個(gè)高峰期之間沒(méi)有明顯的數(shù)量差距,這表明蘋(píng)果蠹蛾有很明顯的世代重疊。

3結(jié)論與討論

3.1阿克蘇地區(qū)阿瓦提縣蘋(píng)果蠹蛾越冬后基數(shù)及存活率

由本研究結(jié)果可知,剝查蘋(píng)果樹(shù)75株,共剝出存活幼蟲(chóng)516頭,死亡幼蟲(chóng)53頭,越冬死亡率僅為10.07%。由此可知,蘋(píng)果蠹蛾越冬存活率高。從調(diào)查結(jié)果來(lái)看,梨樹(shù)不同高處的蘋(píng)果蠹蛾幼蟲(chóng)越冬能力有極顯著差異。結(jié)果表明,一般梨樹(shù)離地61~80 cm處越冬的蘋(píng)果蠹蛾幼蟲(chóng)數(shù)量最多,其次為21~40、41~60、81~100 cm處之間的區(qū)域,由此推測(cè)蘋(píng)果蠹蛾越冬高度范圍為25~85 cm。這可能與蘋(píng)果樹(shù)皮的薄厚和溫度有關(guān),本結(jié)果與石磊于2008年得出的試驗(yàn)結(jié)果基本一致[18]。

3.2蘋(píng)果蠹蛾成蟲(chóng)消長(zhǎng)動(dòng)態(tài)研究

研究結(jié)果表明,蘋(píng)果蠹蛾成蟲(chóng)在阿瓦提縣1年有4個(gè)高峰期,并且發(fā)現(xiàn)成蟲(chóng)數(shù)量和溫度變化趨勢(shì)有一定的相關(guān)性。阿瓦提縣蘋(píng)果蠹蛾羽化成成蟲(chóng)的最適溫度范圍為27~32 ℃。在梨園阿克蘇阿瓦提縣蘋(píng)果蠹蛾成蟲(chóng)高峰期分別在5月中旬、7月上旬、8月中旬、9月中旬。在蘋(píng)果園分別在6月中旬、7月中旬、8月中旬、9月中旬,9月17日以后蘋(píng)果蠹蛾成蟲(chóng)數(shù)量逐漸減少,不再出現(xiàn)高峰,推測(cè)可能是收果影響了蘋(píng)果蠹蛾的數(shù)量,或者收果以后,第4代蘋(píng)果蠹蛾沒(méi)有完全發(fā)育。本研究結(jié)果也與先前報(bào)道的研究結(jié)果一致[8,19-22]。本研究還發(fā)現(xiàn),梨園第1代蘋(píng)果蠹蛾比蘋(píng)果園蘋(píng)果蠹蛾早1個(gè)月左右達(dá)到羽化高峰期。這說(shuō)明越冬代和第1、第2代蘋(píng)果蠹蛾對(duì)梨樹(shù)的危害較大,從第3代開(kāi)始危害蘋(píng)果,第4代開(kāi)始又轉(zhuǎn)移危害梨樹(shù)。由此可知,梨園越冬代和第1代成蟲(chóng)是最好的防治時(shí)期,需要進(jìn)一步研究。

參考文獻(xiàn):

[1]蔡青年,張青文. 重要農(nóng)林外來(lái)入侵物種的生物學(xué)與控制[M]. 北京:科學(xué)出版社,2005:363-375.

[2][JP3]李照會(huì). 農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)鑒定[M]. 北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社,2002:254-257.

[3]王登元. 于江南新疆農(nóng)業(yè)昆蟲(chóng)圖志[M]. 新疆:新疆科學(xué)技術(shù)出版社,2010:126-127.

[4]張學(xué)祖. 蘋(píng)果蠹蛾在我國(guó)的新發(fā)現(xiàn)[J]. 昆蟲(chóng)學(xué)報(bào),1957,7(4):467-472.

[5]秦曉輝,馬德成,張煜,等. 蘋(píng)果蠹蛾在我國(guó)西北發(fā)生危害情況[J]. 植物檢疫,2006,20(2):95-96.

[6]余河水,臧冰,吳江,等. 蘋(píng)果蠹蛾性信息素生物活性測(cè)定[J]. 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué),1984(3):21-36.

[7]Roelofs R,Comeau A,Hill A,et al. Sexattractantof the codling moth:characterization with electronanten-nogram technique[J]. Science,1971,174:297-302.

[8]林偉麗,于江南,薛光華,等. 新疆阿克蘇地區(qū)蘋(píng)果蠹蛾和梨小食心蟲(chóng)消長(zhǎng)規(guī)律的研究[J]. 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué),2006,43(2):100-102.

[9]周昭旭,羅進(jìn)倉(cāng),陳明. 蘋(píng)果蠹蛾的生物學(xué)特性及消長(zhǎng)動(dòng)態(tài)[J]. 植物保護(hù),2008,34(4):111-114.

[10]石磊,陳明,羅進(jìn)倉(cāng). 3種性誘捕器誘捕蘋(píng)果蠹蛾效果比較及成蟲(chóng)的時(shí)序動(dòng)態(tài)變化[J]. 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2009,44(1):115-117,137.

[11]魏玉紅,羅進(jìn)倉(cāng),周昭旭,等. 信息素迷向技術(shù)防治蘋(píng)果蠹蛾試驗(yàn)初報(bào)[J]. 中國(guó)果樹(shù),2010(3):48-50.

[12]杜磊,張潤(rùn)志,蒲崇建,等. 兩種蘋(píng)果蠹蛾性引誘劑誘捕器誘捕效率比較及地面植被的影響[J]. 昆蟲(chóng)知識(shí),2007,44(2):233-237.

[13]譚博,王巖,曹曉艷,等. 利用性誘劑監(jiān)測(cè)新疆果樹(shù)食心害蟲(chóng)的消長(zhǎng)動(dòng)態(tài)[J]. 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué),2011,48(7):1287-1291.

[14]朱銀飛,馬榮,張衛(wèi)星,等. 蘋(píng)果蠹蛾成蟲(chóng)對(duì)不同波長(zhǎng)黑光燈的趨性研究初探[J]. 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2010,33(6):506-508.

[15]李保平,孟玲. 蘋(píng)果蠹蛾幼蟲(chóng)和蛹寄生蜂種類(lèi)[J]. 昆蟲(chóng)天敵,2001,23(4):185-187.

[16]常小蓉. 金塔縣蘋(píng)果蠹蛾發(fā)生與綜防研究[J]. 中國(guó)植保導(dǎo)刊,2005,25(4):35-36.

[17]秦占毅,劉生虎,岳彩霞,等. 蘋(píng)果蠹蛾在甘肅敦煌的生物學(xué)特性及綜合防治技術(shù)[J]. 植物檢疫,2007,21(3):170-171.

[18]石磊. 張掖地區(qū)蘋(píng)果蠹蛾的生物學(xué)特性和生態(tài)學(xué)特性研究[D]. 蘭州:甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué),2008.

[19]郭俊杰,楊寒麗,吳莉莉,等. 新疆庫(kù)爾勒市蘋(píng)果蠹蛾發(fā)生消長(zhǎng)動(dòng)態(tài)調(diào)查[J]. 中國(guó)植保導(dǎo)刊,2016,36(9):53-55.

[20]羅樹(shù)凱,梁虎軍,陳婧,等. 新疆阿拉爾地區(qū)蘋(píng)果蠹蛾發(fā)生規(guī)律初探[J]. 新疆農(nóng)墾科技,2016(5):33-34.

[21]王同仁,艾買(mǎi)爾江·尼亞孜. 蘋(píng)果蠹蛾發(fā)生規(guī)律監(jiān)測(cè)及防效試驗(yàn)[J]. 農(nóng)村科技,2014(10):36-37.

[22]馬蘭,馮宏祖. 蘋(píng)果蠹蛾消長(zhǎng)動(dòng)態(tài)及果園中赤眼蜂釋放技術(shù)的研究[J]. 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué),2011,48(2):261-265.