正常眼壓性青光眼VBM-DARTEL研究及其與GSS分期的相關(guān)性

李漢林 彭志優(yōu) 周瓊 裴重剛 姜建 潘曈 仇雪梅

(南昌大學(xué)第一附屬醫(yī)院 1眼科,江西 南昌 330006;2影像科)

正常眼壓性青光眼(NTG)是一種慢性、進(jìn)行性視神經(jīng)損害的高致盲眼病,此類(lèi)型青光眼由于眼壓位于正常范圍內(nèi),常缺乏眼脹眼痛等癥狀,發(fā)病隱匿,容易導(dǎo)致延誤診治,患者一旦自覺(jué)癥狀明顯時(shí)視野損害已相當(dāng)嚴(yán)重。近年來(lái)NTG的發(fā)病率在我國(guó)呈逐年上升趨勢(shì)〔1〕,在中老年人群中發(fā)病率較高〔2~4〕,直至目前,NTG還沒(méi)有早期診斷的有效指標(biāo)〔5〕。隨著青光眼發(fā)病機(jī)制研究的深入及影像學(xué)技術(shù)的發(fā)展,目前基于頭顱磁共振成像(MRI)的體素形態(tài)學(xué)分析(VBM-DARTEL) 已廣泛應(yīng)用于多種疾病的全腦測(cè)量研究中,可精準(zhǔn)顯示腦組織形態(tài)學(xué)的微小變化〔6~8〕,本研究擬采用VBM-DARTEL技術(shù)對(duì)NTG患者腦結(jié)構(gòu)變化及其與青光眼分期系統(tǒng)(GSS)分期的相關(guān)性探討NTG可能存在的病理改變和損害機(jī)制。

1 資料與方法

1.1 一般資料 對(duì)2017年1月至2018年6月確診的30例NTG患者進(jìn)行前瞻性病例對(duì)照研究。其中男18例,女12例,年齡(60.7±8.3)歲;同期選擇30例性別、年齡及受教育程度匹配的健康志愿者為對(duì)照組。該研究經(jīng)醫(yī)院倫理委員會(huì)的批準(zhǔn),遵守赫爾辛基宣言,研究對(duì)象均簽署知情同意書(shū)。以上受試者進(jìn)行詳細(xì)的病史采集、眼科常規(guī)檢查、前房角鏡、中央角膜厚度、眼軸、超聲生物顯微鏡、光學(xué)相干斷層成像、眼底照相及電腦視野檢查等。NTG組納入標(biāo)準(zhǔn):未經(jīng)抗青光眼藥物治療且雙眼24 h眼壓均小于21 mmHg;前房角開(kāi)放;特征性的青光眼視乳頭損害;典型青光眼性視野丟失;無(wú)引起視盤(pán)、視野改變的其他眼病和全身疾病。按GSS對(duì)NTG的嚴(yán)重程度進(jìn)行臨床分期,根據(jù)Humphrey視野檢查中的平均缺損為橫軸、矯正模式標(biāo)準(zhǔn)偏差為縱軸,用曲線(xiàn)將視野缺損分為6期:0期為正常;1期為早期;2期為中期;3期為進(jìn)展期;4期為嚴(yán)重期;5期為終末期。NTG組0期4眼,1期8眼,2期21眼,3期13眼,4期9眼,5期5眼。

1.2 VBM-DARTEL數(shù)據(jù)采集與處理 應(yīng)用Siemens3.0T超導(dǎo)型MRI掃描儀采集數(shù)據(jù),以矢狀位圖像為參考,以丘腦為層塊中心,掃描基線(xiàn)平行于前后聯(lián)合線(xiàn),使用矢狀面3D T1WI高分辨率磁化準(zhǔn)備快速梯度回波序列行全腦掃描。具體掃描序列及參數(shù)如下:重復(fù)時(shí)間(TR)2 300 ms,回波時(shí)間(TE)2.98 ms,視野256 mm×256 mm,矩陣256像素×256像素,層數(shù)192層,層厚2 mm,層間距0 mm,翻轉(zhuǎn)角150°,體素大小1 mm×1 mm×1 mm。預(yù)處理時(shí)將原始數(shù)據(jù)導(dǎo)入電腦,在MATLAB7.8 (R2009)平臺(tái)上使用SPM8配備的VBM-DARTEL軟件包進(jìn)行圖像處理,經(jīng)過(guò)空間預(yù)處理、平滑、調(diào)制分割出灰、白質(zhì)及腦脊液圖像及采用DARTEL配準(zhǔn)生成最優(yōu)模板對(duì)影像圖標(biāo)準(zhǔn)化處理后,利用參數(shù)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)對(duì)分割的腦組織成分逐個(gè)進(jìn)行體素組間比較分析,定量測(cè)出腦灰質(zhì)和白質(zhì)的密度和體積,從而量化分析腦形態(tài)學(xué)的異常。

1.3 電腦視野檢查數(shù)據(jù)采集與GSS分期 受檢者均有一次以上的自動(dòng)視野檢查經(jīng)歷,根據(jù)年齡及屈光狀態(tài)進(jìn)行屈光矯正,眼瞼下垂可能影響視野結(jié)果者使用膠帶牽引上眼瞼,在自然瞳孔狀態(tài)下由同一名經(jīng)驗(yàn)豐富的技師用Humphrey-750i型自動(dòng)視野計(jì)進(jìn)行視野檢查,使用SITA標(biāo)準(zhǔn)閾值檢測(cè)策略和中心視野30-2檢測(cè)程序,運(yùn)用SITA-fast統(tǒng)計(jì)分析軟件對(duì)受檢者進(jìn)行中心30°范圍靜態(tài)中心視野檢査,記錄各位點(diǎn)光敏感度、平均缺損、模式標(biāo)準(zhǔn)差。所有視野檢查結(jié)果固視丟失率高于20%,假陽(yáng)性率、假陰性率高于15%認(rèn)為結(jié)果不可靠予以剔除。選擇視野結(jié)果參數(shù),按GSS系統(tǒng)對(duì)NTG進(jìn)行臨床分期。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 采用SPSS19.0軟件進(jìn)行方差分析、配對(duì)樣本t檢驗(yàn)、Spearman相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)。

2 結(jié) 果

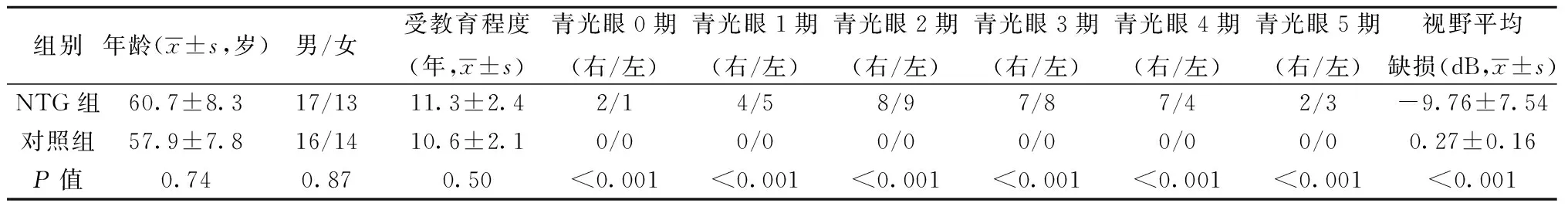

2.1 兩組一般資料和視野檢測(cè)指標(biāo)的對(duì)比 兩組年齡、性別、受教育程度均無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)差異(P>0.05),而視野平均缺損及GSS分期差異均有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<0.001),見(jiàn)表1。

表1 兩組一般資料和視野檢測(cè)指標(biāo)的比較(n,n=30)

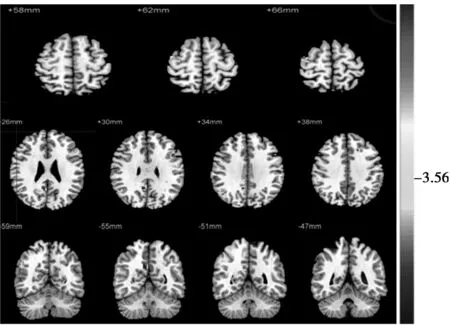

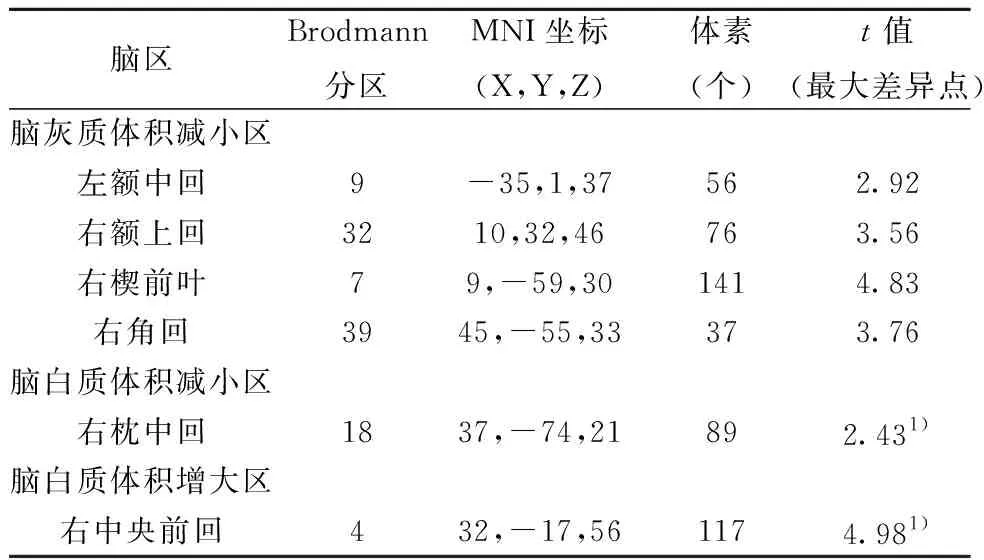

2.2 兩組基于VBM-DARTEL全腦灰質(zhì)、白質(zhì)及腦實(shí)質(zhì)體積的對(duì)比分析 與對(duì)照組相比NTG組在全腦灰質(zhì)、白質(zhì)及腦實(shí)質(zhì)體積差異無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);在左額中回、右額上回、右楔前葉、右角回局部灰質(zhì)區(qū)域體積減小,未見(jiàn)灰質(zhì)增大區(qū)域(P>0.05);在右枕中回白質(zhì)區(qū)域體積減小,在右中央前回白質(zhì)區(qū)域體積增大(P<0.05),見(jiàn)圖1,表2、3。

圖1 NTC組腦灰質(zhì)、腦白質(zhì)局部體積差異腦區(qū)

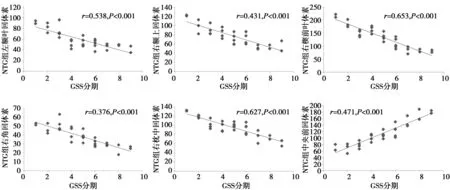

2.3 NTG組局部體積差異腦區(qū)與GSS分期的相關(guān)

性 NTG組腦灰質(zhì)、腦白質(zhì)局部體積差異腦區(qū)均與GSS分期具有相關(guān)性,其中右楔前葉體素值與GSS分期具有最強(qiáng)相關(guān)性(r=0.653,P<0.001),而右角回體素值與GSS分期具有最弱相關(guān)性(r=0.376,P<0.001),見(jiàn)圖2。

表2 兩組腦灰質(zhì)、腦白質(zhì)及腦實(shí)質(zhì)體積比較

表3 NTG組腦灰質(zhì)、腦白質(zhì)局部體積差異腦區(qū)的比較

MNI:為蒙特利爾神經(jīng)病研究所;1)P<0.05

圖2 NTG組局部體積差異腦區(qū)與GSS分期的相關(guān)性

3 討 論

NTG作為一種特殊類(lèi)型的青光眼,目前對(duì)其病因及發(fā)病機(jī)制尚不清楚由于NTG的臨床表現(xiàn)、診斷和預(yù)后的特殊性與復(fù)雜性,國(guó)內(nèi)外對(duì)NTG的有效診斷及病因爭(zhēng)議頗多,沒(méi)有形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。近年來(lái),越來(lái)越多的學(xué)者認(rèn)為青光眼不僅是單純的眼部疾病,而可能是一種中樞神經(jīng)系統(tǒng)疾病〔9~11〕。NTG的中樞神經(jīng)系統(tǒng)與其他顱腦疾病或許存在相似的或部分相似的發(fā)病機(jī)制,這對(duì)研究NTG的病因和發(fā)病機(jī)制有著重要意義。目前利用VBM方法結(jié)合DARTEL的配準(zhǔn)方法進(jìn)行全腦比較的形態(tài)學(xué)研究作為新興技術(shù)成為現(xiàn)在影像學(xué)研究的熱點(diǎn),以其無(wú)創(chuàng)、敏感、客觀、準(zhǔn)確、可重復(fù)性好等優(yōu)點(diǎn)被用于青光眼的研究中。因此本研究利用VBM-DARTEL技術(shù)可以精確地顯示腦組織形態(tài)、結(jié)構(gòu)細(xì)微變化,用于研究NTG大腦特征性腦結(jié)構(gòu)改變,從而發(fā)現(xiàn)NTG患者與正常人之間差異,用于尋找早期NTG患者的解剖結(jié)構(gòu)上的變化,并檢驗(yàn)NTG大腦改變與GSS分期的相關(guān)性,有利于更好地認(rèn)識(shí)疾病的本質(zhì),可以作為探討NTG早期診斷和分析NTG進(jìn)程及內(nèi)在病理改變的有效工具。本研究發(fā)現(xiàn)NTG組腦結(jié)構(gòu)局部體積變化區(qū)域均與GSS分期呈一定的相關(guān)性。NTG可能未能引起全腦灰質(zhì)、白質(zhì)及腦實(shí)質(zhì)體積的改變,也可能與本研究納入的樣本量少有關(guān),還有待大樣本多中心的研究論證。通過(guò)研究發(fā)現(xiàn)NTG可以引起大腦內(nèi)局部灰質(zhì)、白質(zhì)體積變化,且這種變化常常以體積減少為主,并且與GSS分期密切相關(guān)。腦結(jié)構(gòu)的變化主要集中在額葉(左額中回、右額上回、右中央前回)、枕葉(右楔前葉、右枕中回)、頂葉(右角回)等區(qū)域。額葉不僅是高級(jí)認(rèn)知功能的處理與調(diào)節(jié)中樞,還負(fù)責(zé)啟動(dòng)、監(jiān)測(cè)和修飾情感,在情緒性決策和情緒的自我調(diào)節(jié)及反應(yīng)抑制中具有特異性作用,大量研究一致認(rèn)為青光眼患者有著程度不一的情緒調(diào)節(jié)功能缺陷,可能與該腦區(qū)結(jié)構(gòu)損傷及功能失調(diào)有著重要關(guān)聯(lián)〔10〕,與本研究得出的結(jié)果相類(lèi)似。另有研究發(fā)現(xiàn)青光眼與全身多種中樞神經(jīng)系統(tǒng)退行性疾病之間存在著密切的關(guān)系,主要表現(xiàn)為大腦廣泛的萎縮,但右中央前回體積增大卻與此研究結(jié)果相反〔9〕,出現(xiàn)差異的具體機(jī)制目前尚不清楚。枕葉作為視覺(jué)中樞,主要參與視覺(jué)形成和視知覺(jué)的功能活動(dòng),在視覺(jué)信息的加工處理過(guò)程中與其他腦區(qū)有著廣泛聯(lián)系,在將視覺(jué)信息與其他感覺(jué)系統(tǒng)匯集的信息整合處理過(guò)程中起重要作用,本研究亦有NTG組枕葉區(qū)域右枕中回體積減少,說(shuō)明青光眼患者中確實(shí)存在枕葉局部的萎縮現(xiàn)象。頂葉是連接腦體覺(jué)、視覺(jué)和聽(tīng)覺(jué)系統(tǒng)的重要腦區(qū),主要功能為語(yǔ)言的加工理解功能,除此之外,還具有記憶,注意及空間認(rèn)知等功能。角回的受損和多種疾病的發(fā)生有關(guān)。對(duì)于NTG頂葉發(fā)生變化的具體機(jī)制目前尚不清楚,但是也在某種程度上證實(shí)了青光眼與中樞神經(jīng)性病變之間密切的相關(guān)性。Chen等〔8〕、Li等〔12〕、Williams等〔13〕和Wang等〔14〕利用MRI技術(shù)從多角度研究青光眼的發(fā)病進(jìn)程,呈現(xiàn)從視網(wǎng)膜到視皮質(zhì)全視路的改變,發(fā)現(xiàn)諸多相關(guān)腦區(qū)的病變,并且與疾病嚴(yán)重程度呈相關(guān)性,盡管他們的研究結(jié)果并不一致,但足以說(shuō)明青光眼損害超出了視覺(jué)皮層,還影響到了更廣泛的中樞神經(jīng)系統(tǒng),青光眼損害具有復(fù)雜性和廣泛性〔15,16〕。綜上,利用VBM-DARTEL技術(shù)發(fā)現(xiàn)NTG患者存在較為廣泛的腦實(shí)質(zhì)結(jié)構(gòu)的異常,且這種改變與GSS分期相關(guān),有望為NTG臨床早期診斷、治療及預(yù)后判斷提供無(wú)創(chuàng)影像學(xué)診斷支持,成為探討NTG患者的病理生理基礎(chǔ)的一種新的研究方法,然而該技術(shù)在NTG患者的研究中尚存不足,有待更多大樣本多中心的研究論證。