漢語成語中身體-情感轉(zhuǎn)喻分析

王紫妍

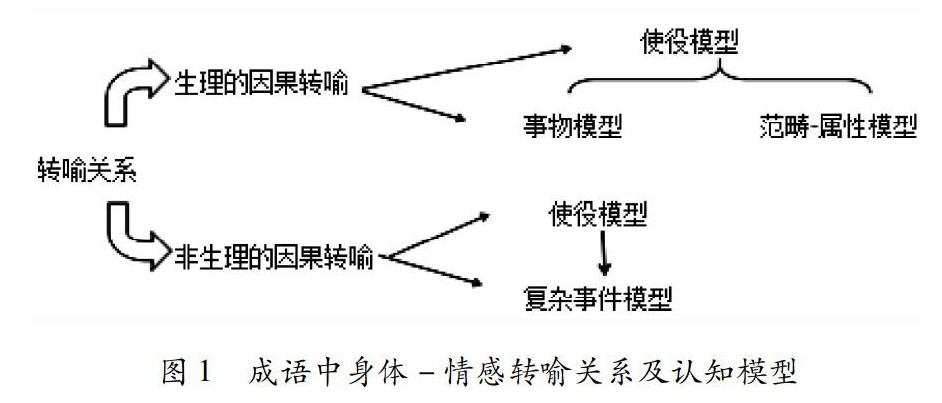

摘 要:本文通過分析成語中身體-情感表達中的的轉(zhuǎn)喻關(guān)系理想認(rèn)知模型和其中隱轉(zhuǎn)喻互動機制,發(fā)現(xiàn)成語中身體-情感表達與轉(zhuǎn)喻理想認(rèn)知模型間不是一對一的關(guān)系:都基于因果轉(zhuǎn)喻,可分為生理的和非生理的:生理的因果轉(zhuǎn)喻中可發(fā)現(xiàn)使役模型、事物模型和范疇-屬性模型;非生理的因果轉(zhuǎn)喻中能發(fā)現(xiàn)使役模型和復(fù)雜事件模型;表達中隱轉(zhuǎn)喻兩種認(rèn)知方式共同參與了其意義識解:來自轉(zhuǎn)喻的隱喻和隱喻內(nèi)的轉(zhuǎn)喻是主要的互動方式,且轉(zhuǎn)喻處于基礎(chǔ)地位,可以為隱喻提供源域或者目標(biāo)域。

關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)喻;身體-情感表達;漢語成語;隱轉(zhuǎn)喻

1. 引言

轉(zhuǎn)喻和隱喻一樣,都經(jīng)歷了從傳統(tǒng)修辭學(xué)到認(rèn)知語言學(xué)的發(fā)展。自Lakoff&Johnson《我們賴以生存的隱喻》發(fā)表后,隱喻和轉(zhuǎn)喻研究逐漸發(fā)展到認(rèn)知層面。國內(nèi)外都存在中隱喻輕轉(zhuǎn)喻的研究傾向,然而,許多語言學(xué)家認(rèn)為,轉(zhuǎn)喻可能是比隱喻更為基本的認(rèn)知方式(Taylor, 1989)。轉(zhuǎn)喻的認(rèn)知研究涉及到了包括轉(zhuǎn)喻理論(Lakoff,2003;Kvecses&Radden,1998;毛帥梅, 2009)、隱轉(zhuǎn)喻關(guān)系(Jakobson,1956; Warren,1999)、轉(zhuǎn)喻與語用(Thornburg&Panther,1997;張輝,2007)、語法轉(zhuǎn)喻(Ruiz de Mendoza,2001;李勇忠,2005)等。尤其是利用轉(zhuǎn)喻理論解釋分析具體語言或現(xiàn)象的研究,在近年來成果頗多。

情感(emotion,也譯為“情緒”)的認(rèn)知研究也是認(rèn)知語言學(xué)研究的重要部分,眾多學(xué)者將隱喻練引入情感之中,但是情感在轉(zhuǎn)喻方面的研究在一定程度上被忽視了。Lakoff和Kvecses(1987)指出,英語中存在著一個普遍的轉(zhuǎn)喻原則,即用處于某種感情或情緒時人體的特殊生理變化來表達情感。Ungerer&Schmid(2006:134)指出了“情感的生理轉(zhuǎn)喻”這一術(shù)語來表示情感的生理反應(yīng)現(xiàn)象。Ning Yu(2002)利用習(xí)語分析了身體-情感語言表達,指出徐盛桓(2016b:1)認(rèn)為,身體-情感語言表達是一種用身體行為或狀態(tài)行為作為心理情感寫照的語言表達。身體-情感語言表達分為兩類:1)身體-情感轉(zhuǎn)喻:以身體的軀體、四肢、臉部表現(xiàn)出行為或狀態(tài),轉(zhuǎn)喻心理狀態(tài);2)身體-情感隱喻:以身體的內(nèi)臟表現(xiàn)出行為或狀態(tài),所構(gòu)成隱喻來喻示情感。

這些情感的認(rèn)知研究認(rèn)為身體-情感表達存在轉(zhuǎn)喻關(guān)系,并對其有大致分類。但是,具體的語料應(yīng)該有更為具體的分類,這些研究未涉及對具體語料中身體情感轉(zhuǎn)喻的具體分類,且其中隱轉(zhuǎn)喻互動的研究也鮮有見到。為了進一步探討和完善身體-情感表達轉(zhuǎn)喻的普遍性和具體性的研究,以及其中隱轉(zhuǎn)喻互動機制,本文利用ICM(理想化認(rèn)知模型)理論、Ning Yu(2002)和徐盛桓(2016b)對于身體-情感語言表達大致分類的思路,選擇漢語成語這一具有語言普適性的中國語言文化寶庫作為語料,分析成語中身體-情感表達的轉(zhuǎn)喻關(guān)系理想認(rèn)知模型,又以Goossens的隱轉(zhuǎn)喻理論,分析了其成語中身體-情感表達的隱轉(zhuǎn)喻互動。

2. 相關(guān)理論

Lakoff(1987)最先提出理想化認(rèn)知模型(ICM)這一術(shù)語,他認(rèn)為轉(zhuǎn)喻是“理想的認(rèn)知模型”的一種類型,構(gòu)建了轉(zhuǎn)喻認(rèn)知模型。Kvecses&Radden(1999:30-43)以ICM為理論基礎(chǔ),對轉(zhuǎn)喻進行全面分析。他們認(rèn)為哪里有ICM,哪里就有轉(zhuǎn)喻。他們根據(jù)本體與喻體在統(tǒng)一理想化認(rèn)知模式中相互作用的關(guān)系,把轉(zhuǎn)喻分成兩大類:整體與部分的轉(zhuǎn)喻和整體中的部分與部分之間的轉(zhuǎn)喻。其中,整體與部分的轉(zhuǎn)喻包括:事物模型、等級模型、構(gòu)造模型、復(fù)雜事件模型、范疇-成員模型、范疇-屬性模型、縮寫模型;整體中的部分與部分之間的轉(zhuǎn)喻包括行為模型、感知模型、使役模型、產(chǎn)品模型、控制模型、領(lǐng)屬模型、容器模型、地點模型、符號和指稱模型、修飾模型。

3. 漢語成語中的身體-情感轉(zhuǎn)喻及理想認(rèn)知模型

漢語成語作為中國語言文化的瑰寶,其中包含了大量的轉(zhuǎn)喻。本文使用《分類漢語成語大詞典》作為語料,選取該語料中情感類成語共563個,共12類:喜悅歡樂、憂慮愁苦、激憤惱怒、悲傷哭泣、怨恨相仇、后悔懺悔、驚恐懼怕、惶惶不安、害羞慚愧、驚訝詫異、情感復(fù)雜以及其他。根據(jù)徐盛桓(2016b)關(guān)于身體-情感語言表達的分類,收集情感類成語中帶有由身體軀體、四肢、臉部表現(xiàn)出行為或狀態(tài)的意義的成語共244個。這些成語構(gòu)成身體-情感轉(zhuǎn)喻關(guān)系,選取喜、怒、悲、懼最基本的情感舉例,各自有較為突顯的身體部位進行表達:“喜”主要由笑行為、眉眼狀態(tài)、面色狀態(tài)、四肢行為表現(xiàn),構(gòu)成轉(zhuǎn)喻,分別占身體-喜情感轉(zhuǎn)喻的41.2%、13.7%、25.4%、23.5%(一個情感類成語可能由幾種身體部位的行為狀態(tài)來表達);“怒”主要由眉眼狀態(tài)、四肢行為狀態(tài)、面色狀態(tài)表現(xiàn),分別占身體-怒情感轉(zhuǎn)喻的25.9%、22.2%、22.2%;“哀”主要由哭行為表現(xiàn),構(gòu)成轉(zhuǎn)喻,占身體-哀情感轉(zhuǎn)喻的87.5%;“懼”主要由四肢行為狀態(tài)(包括發(fā)抖等)、眼睛狀態(tài)、面色狀態(tài)等行為表現(xiàn),分別占身體-懼情感轉(zhuǎn)喻的63.3%、16.1%、16.1%。

從這些成語中的能發(fā)現(xiàn)的轉(zhuǎn)喻關(guān)系有多種。沈家煊(1999:4)認(rèn)為轉(zhuǎn)喻好像沒有規(guī)律,但轉(zhuǎn)喻又不安全是任意的;Ungerer&Schmid(2001)在研究情感生理時,發(fā)現(xiàn)一種情感里可以包含多種轉(zhuǎn)喻。因此,不能認(rèn)為轉(zhuǎn)喻關(guān)系同理想認(rèn)知模型是一對一的關(guān)系。我們在分析時,將這些轉(zhuǎn)喻關(guān)系分成兩類:生理的因果轉(zhuǎn)喻和非生理的因果轉(zhuǎn)喻。第一類生理的因果轉(zhuǎn)喻是身體-情感轉(zhuǎn)喻中的主要轉(zhuǎn)喻關(guān)系,分為兩層:第一層是基于使役模型(Causation ICM)。第二層在第一層使役模型的基礎(chǔ)上展開,包括:事物模型、范疇-屬性模型 ; 第二類非生理的因果轉(zhuǎn)喻關(guān)系基于使役模型,雖占少數(shù),但仍能發(fā)現(xiàn)其他模型:復(fù)雜事件模型(Event ICM)。雅各布(Jacob,1997:205-222)認(rèn)為,對行為的因果解釋分為:過程解釋、程序解釋或功能解釋。漢語成語中身體-情感語言表達都可以歸類到因果轉(zhuǎn)喻關(guān)系。生理因果轉(zhuǎn)喻的解釋屬于程序或功能的:人體生理機制的因;非生理的因果轉(zhuǎn)喻的解釋屬于過程的:典故、歷史等以往事件而約定俗成的因。這兩種因都可能得到情感的果。

3.1 生理的因果轉(zhuǎn)喻

A. 使役模型(Causation ICM)

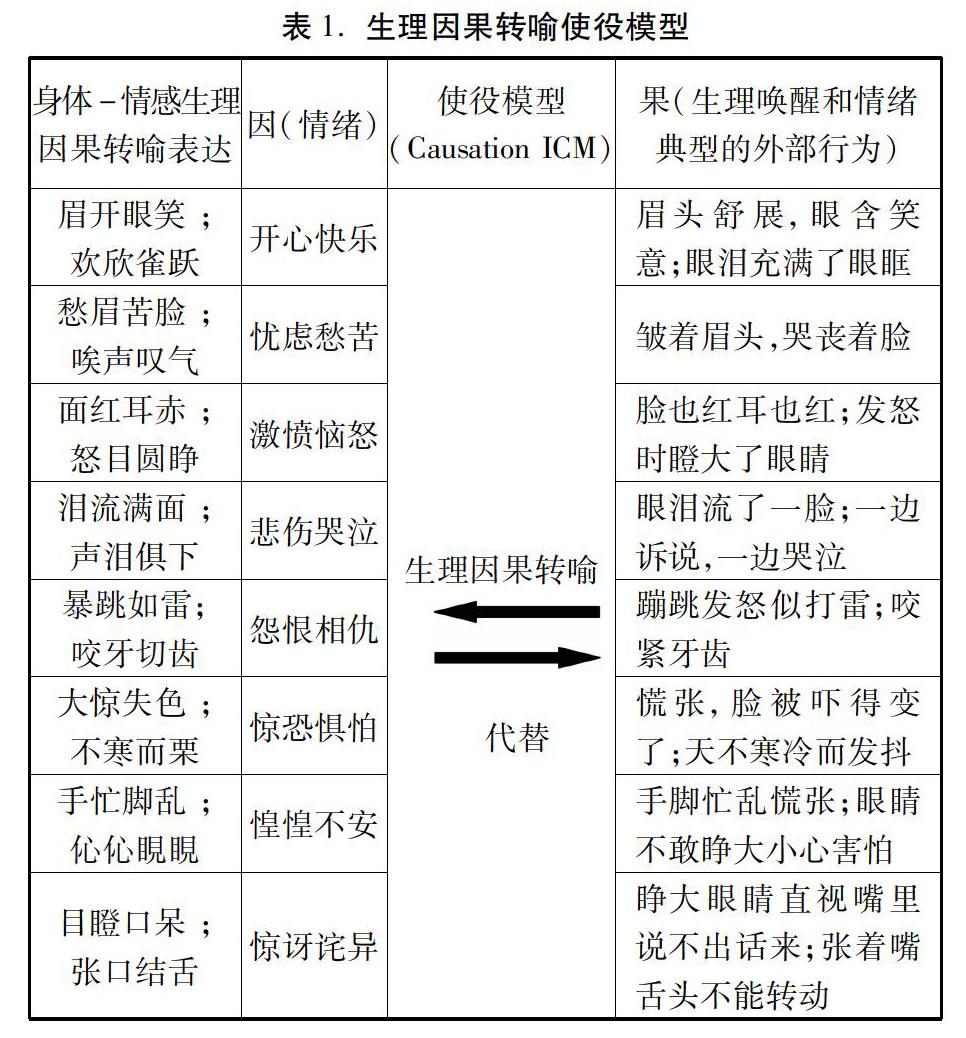

心理學(xué)家沙赫特的情緒三因素理論認(rèn)為對于特定的情緒有三個不可缺少的因素,第一,個體必須體驗到高度的生理喚醒,如心率加快、手出汗、胃收縮、呼吸急促等;第二,個體必須對生理狀態(tài)的變化進行認(rèn)知性的喚醒;第三,相應(yīng)的環(huán)境因素。情緒狀態(tài)是由認(rèn)知過程、生理狀態(tài)和環(huán)境因素在大腦皮層中整合的結(jié)果。人甚至一些生物處于特定環(huán)境,通過認(rèn)知獲得體驗,相應(yīng)的刺激因素通過感受器向大腦皮層輸入外界信息;身體在植物性神經(jīng)系統(tǒng)、下丘腦和邊緣系統(tǒng)的作用下產(chǎn)生了一系列的生理喚醒和情緒典型外部行為,如驚恐時的臉色變白、緊張時的心跳加快、發(fā)怒時的怒吼、豎毛甚至進行攻擊行為等。我們進行語料分類時,將基于身體的生理機制而產(chǎn)生的生理喚醒和情緒典型的外部行為作為標(biāo)準(zhǔn),共發(fā)現(xiàn)具有生理因果轉(zhuǎn)喻關(guān)系的成語共177個,幾類典型例子如表1所示:

在漢語成語中身體-情感轉(zhuǎn)喻為因和果的關(guān)系,在使役模型下該轉(zhuǎn)喻關(guān)系的原則是:用情緒產(chǎn)生的生理效應(yīng)代替情緒。身體-情感并非互為因果關(guān)系,而是單向的因果,即情緒導(dǎo)致了身體的行為狀態(tài)的變化。從“身體”角度來看,語料中基于生理因果(生理喚醒和情緒典型的外部行為)轉(zhuǎn)喻:頭部狀態(tài)行為有144個,其余四肢等部位狀態(tài)行為有33個。綜上,頭部狀態(tài)行為代替情緒的生理因果轉(zhuǎn)喻占主要部分,且非頭部狀態(tài)行為的生理因果轉(zhuǎn)喻大多集中于代替驚恐懼怕不安的情緒中。

B. 事物模型(Thing-and-Part ICM)

轉(zhuǎn)喻好像沒有規(guī)律,但轉(zhuǎn)喻又不安全是任意的(沈家煊,1999:4)。不能認(rèn)為轉(zhuǎn)喻關(guān)系同理想認(rèn)知模型是一對一的關(guān)系。在上文具有生理因果轉(zhuǎn)喻關(guān)系的177個成語中,仍能發(fā)現(xiàn)其他轉(zhuǎn)喻關(guān)系的理想認(rèn)知模型,第一個是事物模型。

事物模型(Thing-and Part ICM)分為兩種:整體代替部分以及部分代替整體。情緒既是主觀感受,又是客觀生理反應(yīng)。情緒有五個基本元素:認(rèn)知評估、身體反應(yīng)、感受、表達、行動的傾向。這里的身體反應(yīng)可視為情緒引發(fā)的生理喚醒和情緒典型的外部行為。因此,這些生理喚醒和外部行為正是情緒的一要素。這一要素通過人體的軀體來表現(xiàn),例如臉部、頭部、四肢、背部等。情緒的表達可以由多個感覺器官獲知,人們會選擇較為凸顯、聯(lián)系更加緊密的行為或狀態(tài)用于表達。所以在此事物模型中,轉(zhuǎn)喻關(guān)系為:生理喚醒和外部行為(整體)中包含凸顯的生理喚醒和外部行為(部分),凸顯的生理喚醒和外部行為(部分)代替情緒(整體)。例如:喜悅能產(chǎn)生笑、跳等行為狀態(tài),“喜笑顏開”、“笑逐顏開”等,使用“笑”作為喜悅的凸顯生理行為狀態(tài);憤怒能產(chǎn)生跳、咬牙、皺眉等行為狀態(tài),“面紅耳赤”“暴跳如雷”等,使用面紅、耳紅、跳作為憤怒的凸顯生理行為狀態(tài)。

C. 范疇-屬性模型(Category-and Property ICM)

另一個是范疇-屬性模型(Category-and Property ICM):不同的情緒具有其典型的特征屬性,不同情緒(范疇)含有多種生理行為變化(屬性)。舉例說明:“喜”通常表現(xiàn)為心臟輕松、心氣舒緩,伴隨笑容、眼淚以及其他身體各部分動作,其典型突顯特征為笑,眼睛變亮,眉毛舒展,臉色發(fā)光等,這些都屬于“喜”這一范疇的屬性特征。如:“眉開眼笑”、“喜逐顏開”等用眉毛、笑容等“喜”屬性來代替“喜”范疇;情緒“怒”通常反應(yīng)劇烈,一般伴隨心跳血液循環(huán)加快、體溫體壓上漲、皮下血流供應(yīng)量增多、瞪眼、咬牙、聲音大、毛發(fā)立起等行為變化。如:“暴跳如雷”、“面紅耳赤”分別使用跳、面紅、耳朵紅等屬性來代替“怒”這一范疇;“哀”可具有心痛、皺眉、嘴角向下、沉默、流淚等突顯屬性特征,如“嚎啕大哭”、“淚流滿面”使用大聲、哭等屬性來代替“哀”范疇。

3.2 非生理因果轉(zhuǎn)喻

A. 使役模型(Causation ICM)

情感概念總的喻體的選擇不是任意的,而是有一定規(guī)律的,在很大程度上受人的生理因素以及日常生活經(jīng)驗的制約和影響(Kvecses,2002)。身體在植物性神經(jīng)系統(tǒng)、下丘腦和邊緣系統(tǒng)的作用下會產(chǎn)生一系列的生理喚醒和情緒典型外部行為。但是有一些身體-情感語言表達并非生理的因果轉(zhuǎn)喻,其身體狀態(tài)和行為并不是由于生理因素造成的,可能是其他因素。大多成語來自歷史事件、 典故、傳說、 寓言等, 以個人經(jīng)驗為基礎(chǔ),為大家所了解,在表達情感時通過聯(lián)想心理狀態(tài)就有可能使用這些成語了,情感主體并不一定真的產(chǎn)生對應(yīng)的行為,如:“向隅而泣”這個成語字面意思是一個人面對墻腳哭泣,用于形容沒有人理睬,非常孤立,只能絕望地哭泣。“對著墻角哭泣”這一行為轉(zhuǎn)喻悲傷情感。人在悲傷時,生理機制不太會使人做出這一行為,這里形成的轉(zhuǎn)喻關(guān)系是由于典故、歷史事件,此成語出自漢·劉向《說苑·貴德》:“今有滿堂飯酒者,有一人獨索然向隅而泣,則一堂之人皆不樂矣。”意思就是在飯席上有一個人在角落哭泣就會引得所有人的不快樂。人們由于對此典故的熟悉,當(dāng)情感主體產(chǎn)生特定情緒,聯(lián)想到特定的典故歷史事件的心理狀態(tài),而并不一定有“在墻角哭”這種行為。利用這個熟知典故與悲傷情緒之間的鄰近性,使用了此類表達,那么轉(zhuǎn)喻關(guān)系就形成了:因為聯(lián)想到了典故,所以使用這個表達來表現(xiàn)情感。語料中共發(fā)現(xiàn)具有非生理的因果轉(zhuǎn)喻關(guān)系的成語共67個,例如:“芒刺在背”、“牛衣對泣”、“日坐愁城”“彈冠相慶”等。

B. 復(fù)雜事件模型(Event ICM)

在上文具有生理因果轉(zhuǎn)喻關(guān)系的67個成語中,仍能發(fā)現(xiàn)其他轉(zhuǎn)喻關(guān)系的理想認(rèn)知模型:復(fù)雜事件模型。一個事件可以包括很多不同的分事件(Kvecses&Radden,1999),事件和分事件相互代替產(chǎn)生復(fù)雜事件轉(zhuǎn)喻。一個典故、歷史事件必定包含著不同的分事件,例如“結(jié)草銜環(huán)”,比喻報恩、感恩戴德,至死不忘,這一成語出自古代報恩的傳說,前者講一個士大夫?qū)⑵涓傅膼坻硇屑奕耍皇寡吃幔瑦坻阉廊サ母赣H為替女兒報恩,將地上野草纏成亂結(jié),絆倒恩人的敵手而取勝;后者講有個兒童挽救了一只受困黃雀的性命,黃雀銜來白環(huán)四枚,聲言此環(huán)可保恩人世代子子潔白,身居高位。在這個成語的復(fù)雜事件中包含了許多分事件,如“嫁人”“將野草纏亂成結(jié)”等,而人們在表達感恩這一情感時,聯(lián)想到這些事件后,選擇了認(rèn)為最為突顯的“結(jié)草”“銜環(huán)”這兩個行為事件,來代替整個故事的復(fù)雜事件,轉(zhuǎn)喻感恩情感。具有同樣轉(zhuǎn)喻關(guān)系的成語還有:“首丘之情”、“廢書而嘆”、“一失足成千古恨”等。

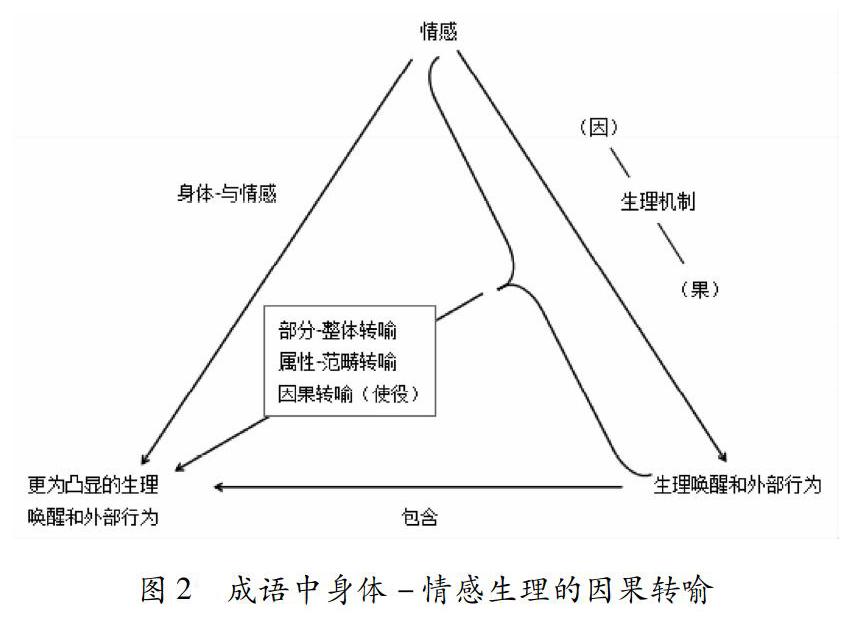

4. 漢語成語身體-情感語言表達中的轉(zhuǎn)隱喻互動

根據(jù)徐盛桓(2016b:1)的分類,身體-情感轉(zhuǎn)喻是身體的軀體、四肢、臉部行為或狀態(tài)轉(zhuǎn)喻情感,身體-情感隱喻是身體的內(nèi)臟行為或狀態(tài)轉(zhuǎn)喻情感。但是此處只是一個大致的分類,我們都知道隱喻和轉(zhuǎn)喻是人類主要認(rèn)知識解和思維方式,其常常交織在一起。Goossens(1990:323)指出,雖隱喻和轉(zhuǎn)喻是兩個不同的認(rèn)知過程,但是二者并不互相排斥,而是在語言中常常結(jié)合在一起,他用“metaphtonymy”(隱轉(zhuǎn)喻)來表示二者的相互作用。成語具有其表面意義和深層意義,二者常體現(xiàn)出因果關(guān)系,于是轉(zhuǎn)喻在其意義識解中發(fā)揮了重要作用;表層意義向深層意義的發(fā)展包含了認(rèn)知機制的調(diào)整,一旦某種識解方式得到了廣泛接受,習(xí)語的意義就會隨之概念化(馬辰庭、袁一平,2014:140),于是隱喻在意義識解中也發(fā)揮了重要作用。由此我們可以得知,兩種認(rèn)知方式共同參與了成語的意義識解。為了進一步了解成語中身體-情感轉(zhuǎn)喻的認(rèn)知機制,下文將針對其轉(zhuǎn)喻關(guān)系中是否結(jié)合了隱喻關(guān)系以及如何相互作用這兩個問題,對漢語成語身體-情感語言表達中的轉(zhuǎn)隱喻互動進行研究。

Goossens以語料庫為基礎(chǔ),選取暴力行為、聲音和身體部位的例子,得出四類隱轉(zhuǎn)喻互動關(guān)系:來自轉(zhuǎn)喻的隱喻(metaphor from metonymy)、隱喻內(nèi)的轉(zhuǎn)喻(metonymy within metaphor)、轉(zhuǎn)喻內(nèi)的隱喻(metaphor within metonymy)和來自隱喻的轉(zhuǎn)喻(demetonymyzation inside metaphor)。其中前兩類居多,后兩類很少甚至沒有(張輝、盧衛(wèi)中,2010:51)。本文采取Goossens的隱轉(zhuǎn)喻互動關(guān)系分類,選取前兩類常見的關(guān)系對成語中身體-情感表達進行分析。

4.1 來自轉(zhuǎn)喻的隱喻

來自轉(zhuǎn)喻的隱喻,可以理解為轉(zhuǎn)喻是隱喻的基礎(chǔ)。即語義起源于轉(zhuǎn)喻的思維和預(yù)警,但該隱喻與其轉(zhuǎn)喻的起源有某種程度的關(guān)聯(lián)(張輝、盧衛(wèi)中,2010:51)。

漢語成語中此類隱轉(zhuǎn)喻多見于內(nèi)臟和五官的生理變化映射到情感域上,例如成語“面紅耳赤”屬于來自轉(zhuǎn)喻的隱喻(見圖4),其轉(zhuǎn)喻基礎(chǔ)來源于人的生理機制:憤怒這一強烈的情感,可以表現(xiàn)為腎上腺素、血管緊張素等激素分泌增加,血壓上升、心跳加快。這些反應(yīng)會讓皮膚薄毛細血管多的臉部發(fā)紅發(fā)脹。其體現(xiàn)的是身體生理-情感的轉(zhuǎn)喻,即“面紅”和“耳赤”這兩種生理狀態(tài)轉(zhuǎn)喻憤怒。基于此,“面紅耳赤”又可看出隱喻關(guān)系:人在憤怒時會有一些生理變化和狀態(tài)特征,于是概念隱喻:“面紅等憤怒時的生理特征是憤怒”即“生理上的變化特征是情緒。圖5可表明此類隱轉(zhuǎn)喻的認(rèn)知機制,轉(zhuǎn)喻中的源域和目標(biāo)域共同作為隱喻的源域。再例如用眉眼行為狀態(tài)轉(zhuǎn)喻喜悅的:“眉飛色舞”“喜眉笑眼”“喜上眉梢”等,概念隱喻是:“眼睛和眉毛在動是喜悅”(陳家旭,2007:37);用發(fā)抖轉(zhuǎn)喻恐懼情緒的“不寒而栗”,概念隱喻是:“發(fā)抖是恐懼”。

4.2 隱喻內(nèi)的轉(zhuǎn)喻

Goossens(1990:333) 認(rèn)為隱喻內(nèi)的轉(zhuǎn)喻是:轉(zhuǎn)喻被嵌入在隱喻中。這種類型經(jīng)常但并非一定伴隨著相關(guān)實體源域中的隱喻式再解讀。”漢語成語中此類隱轉(zhuǎn)喻多見于一些假托、虛擬行為映射到情感域上。歷史、典故中的身體行為或狀態(tài)并不一定是語言使用者或者情感主體自身真實發(fā)生,而是假托、虛擬的。

例如成語“芒刺在背”形容內(nèi)心惶恐不安,出自《蒲柳人家》:“他本是個整天跑野馬的孩子,從早到晚關(guān)在家里,難受得屁股下如坐針氈,身上像芒刺在背。”芒刺在背”字面意義是如同有芒刺扎在背上。當(dāng)人的背部上被刺扎的時候,其處在的環(huán)境和內(nèi)心的感受都不可能是舒適的,因此象征著人處于惶恐不安不安之中,這是隱喻;再根據(jù)人們對此典故的了解,又會選取出當(dāng)時不適不安境況中“刺扎背部”這一令人不適的突顯行為。此處的行為并不屬于語言使用者,而是其假托的虛擬的,所以使用者利用這個假托行為中的境況和人的心理感受等來代替了整個事件,這是轉(zhuǎn)喻。所以“芒刺在背”引申出的不安情緒的認(rèn)知機制見圖6。

5. 結(jié)語

本文使用Kvecses&Radden的轉(zhuǎn)喻和其分類理論對漢語成語中帶有身體-情感轉(zhuǎn)喻關(guān)系的表達進行了對其理想認(rèn)知模型的發(fā)現(xiàn)和分類,接著使用Goossens的隱轉(zhuǎn)喻理論,分析了漢語成語中身體-情感語言表達中隱喻和轉(zhuǎn)喻的相互作用。研究發(fā)現(xiàn),1)成語中身體-情感表達都具有因果轉(zhuǎn)喻,可分為生理的和非生理的:生理的因果轉(zhuǎn)喻類型屬于使役模型,其中又可發(fā)現(xiàn)事物模型和范疇-屬性模型;非生理的因果轉(zhuǎn)喻也屬于使役模型,其中又能發(fā)現(xiàn)復(fù)雜事件模型;2)根據(jù)Kvecses&Radden的轉(zhuǎn)喻的ICM分類,得知因果轉(zhuǎn)喻屬于整體與部分的轉(zhuǎn)喻關(guān)系,范疇和屬性、事件與分事件等又屬于整體中部分與部分的轉(zhuǎn)喻關(guān)系。而成語中同一身體-情感表達既可以是整體與部分的轉(zhuǎn)喻關(guān)系,也可以是整體中部分與部分的轉(zhuǎn)喻關(guān)系,即成語中身體-情感表達與轉(zhuǎn)喻理想認(rèn)知模型并非一對一的關(guān)系,且其轉(zhuǎn)喻關(guān)系的分類可以是十分靈活的;3)與以往認(rèn)為習(xí)語是建立在隱喻基礎(chǔ)上不同的是,在漢語成語身體

-情感語言表達中,隱轉(zhuǎn)喻兩種認(rèn)知方式共同參與了其意義識解;來自轉(zhuǎn)喻的隱喻和隱喻內(nèi)的轉(zhuǎn)喻是主要的互動方式,且轉(zhuǎn)喻處于基礎(chǔ)地位,可以為隱喻提供源域或者目標(biāo)域。

本文對漢語成語中身體-情感轉(zhuǎn)喻類型的分析僅涉及到使役模型、事物模型、范疇-屬性模型、復(fù)雜事件模型,至于其他的模型

對身體-情感轉(zhuǎn)喻的解釋還有待補充。另外,本文在分析隱轉(zhuǎn)喻時只分析了兩種較為常見的互動關(guān)系,其余兩種罕見關(guān)系在漢語成語身體-情感表達中是否存在或者如何存在,仍有待研究。

[參考文獻]

[1]Goossens,L. Metaphtonymy: The Interaction of Metaphor and Metonymy in Expression for Linguistic Action [J].Cognitive Linguistics,1990(1-3) :323-340.

[2]Jacob,P. What Minds Can Do?[M].Cambridge University Press, 1997:205-222.

[3]Kvecses,Z. Metaphor-A Practical Introduction[M].New York: Oxford University Press,2002.

[4]Lakoff,G.& Kvecses Z. The Cognitive Model of Anger Inherent in American English[J]. Cultural Models in Languageand Thought,1987: 195-221.

[5]Lakoff,G. Women, fire and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1987:68-90.

[6]Radden G. &K?vecses Z.Towards a theory of metonymy[C]. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1999:17-60.

[7]Ungerer, F.&Schmid,H-J. An Introduction to Cognitive Linguistic(2ndedition)[M]. Harlow: Pearson Education Limited, 2006.

[8]Yu, N. Body and Emotion: Body Parts in Chinese Expression of Emotion[J].Pragmatics &Cognition,2002:341-367.

[9]Yu, N. The Contemporary Theory of Metaphor: A Perspective from Chinese [M]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co. ,1998.

[10]陳家旭. 英漢語“喜悅”情感隱喻認(rèn)知對比分析[J]. 外語與外語教學(xué),2007(7):36-37.

[11]馬辰庭,袁一平. 隱喻和轉(zhuǎn)喻的交叉互動——隱轉(zhuǎn)喻理論視角下的英語“憤怒”習(xí)語研究[J]. 重慶交通大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版),2014(3):139-144.

[12]沈家煊. 轉(zhuǎn)指和轉(zhuǎn)喻[J]. 當(dāng)代語言學(xué),1999(1):3-15.

[13]徐盛桓. 鏡像神經(jīng)元與身體-情感轉(zhuǎn)喻解讀[J]. 外語教學(xué)與研究,2016a(1):3-16.

[14]徐盛桓. 心理因果性視域下漢語身體-情感隱喻解讀——身體-情感語言表達研究之二[J]. 外語教學(xué),2016b(3):1-7.

[15]張輝,盧衛(wèi)中. 認(rèn)知轉(zhuǎn)喻[M].上海:上海外語教育出版社,2010.

(作者單位:廣西師范大學(xué),廣西 桂林 541006)