社會文化理論框架下教師書面反饋與寫作的互動模式研究

冷琳

摘 ? ?要: 本研究以社會文化理論為框架,分析以書面反饋為中介的二語寫作教學過程。研究顯示:良好的寫作是教師與學生互動的成果。教師在寫作教學中要發(fā)揮調(diào)控作用,正確引導;學生要發(fā)揮能動性,積極參與勞動分工,內(nèi)化中介內(nèi)容形成自我調(diào)控,才能不斷拓展最近發(fā)展區(qū)。并提出反饋促學效用受到教師對反饋策略的使用和學生能動性發(fā)揮程度的影響,不能急功近利。

關鍵詞: 社會文化理論 ? ?教師書面反饋 ? ?大學英語寫作

一、引言

寫作是一個反復修改、不斷提高語言能力的過程。在我國以往的學習環(huán)境下,教師書面反饋是學生獲得建議,提高寫作能力的主要途徑。然而大學英語作文評改耗時低效,“中國大班上課的方式使批改作文成為教師沉重的工作負擔”[1]。盡管目前寫作反饋方式多樣,但是教師書面反饋的主體地位不可動搖。到底如何批閱作文提供反饋,不僅困擾著大學英語教師,而且關乎著反饋促學效用的展示。教師書面反饋與學生寫作過程受到多種因素的影響,社會文化理論強調(diào)社會文化因素在人類認知中的中介作用。本文以社會文化理論為框架,厘清“教師—反饋—學生”的關系,以提高反饋效率,使學生獲益。

二、書面反饋的現(xiàn)狀

寫作反饋指的是讀者給作者提供的輸入,目的是為作者修改自己的文章提供信息[2]。自20世紀90年代,Truscott與Ferris之間的糾錯論辯促使人們正視這一習以為常的反饋現(xiàn)象并深入研究。多年來的實證研究表明,有效的書面糾錯能提高寫作語言表達的準確性。目前國內(nèi)教師書面反饋的研究內(nèi)容有反饋現(xiàn)狀、反饋來源、習得效果等。

把握現(xiàn)狀及特點是書面反饋研究的基礎。王俊菊[3]通過定量和定性分析發(fā)現(xiàn)多數(shù)受試教師的書面反饋屬于糾正型;糾錯種類主要是語法問題;教師對待學生作文的總體態(tài)度是否定性的。這一研究發(fā)現(xiàn)在現(xiàn)今教學中依然存在。如在受訪教師中“只有3.7%的教師認為使學生有很大進步”[4]“著眼于語法和拼寫的錯誤”[5]。隨著現(xiàn)代教育技術的飛速發(fā)展,反饋來源隨之多樣化。目前二語寫作反饋呈現(xiàn)教師反饋、同伴反饋和網(wǎng)絡反饋共存的局面。但是,楊苗[1]、周一書[6]、楊麗娟[7]的反饋研究發(fā)現(xiàn),盡管反饋源越來越豐富,但教師反饋的主體地位不容置疑。研究的最終目標是對促學效果的考察。王穎[8]采用定性和定量分析的研究表明,接受教師反饋并及時進行修改的實驗組同學比對照組有顯著提高。姜琳[9]通過實證研究發(fā)現(xiàn)元語言反饋相比其他反饋類型在語言形式的習得方面更具有促學優(yōu)勢。曾冬梅[10]考察了間接反饋、直接反饋和元語反饋對語法形式學習的作用,結果三種書面反饋的促學效果相當。

三、社會文化理論簡介

社會文化理論是蘇聯(lián)學者維果茨基提出,并和團隊成員共同發(fā)展完善的。根據(jù)社會文化理論,人類認知的最重要形式都是在與社會環(huán)境和物質(zhì)環(huán)境的互動中發(fā)展而來的[11]。社會文化理論的核心內(nèi)容包括中介(mediation)、內(nèi)化、最近發(fā)展區(qū)和活動理論。

中介是社會文化理論的核心,調(diào)控是其重要概念。人類與世界的聯(lián)系是以工具為中介調(diào)節(jié)的,既包括物質(zhì)工具,又有符號工具[12],“語言是最基本的調(diào)節(jié)工具”[13]。調(diào)控包括它物調(diào)控、他人調(diào)控和自我調(diào)控三個階段。

通過工具將人類對外界的認知轉(zhuǎn)化為自身能力的一部分就是內(nèi)化的過程。Lantolf & Throne[14]認為,內(nèi)化機制通過模仿實現(xiàn),模仿又通過社會文化調(diào)節(jié)而實現(xiàn)內(nèi)化。只有當模仿成為有意識、有目的認知行為,內(nèi)化才會發(fā)生。人類獲得的能力都是文化工具調(diào)節(jié)并內(nèi)化的結果[11]。值得注意的是,“內(nèi)化并非一次性的和線性發(fā)展的,它是一個逐步的過程,也會有波動與反復”[15]。

人類認知能力的可變性引出了最近發(fā)展區(qū)理論。最近發(fā)展區(qū)指獨立解決問題的實際發(fā)展程度與在成人指導或更有能力的同伴協(xié)助下能夠解決問題的潛在能力之間的差距[16]。也就是說,最近發(fā)展區(qū)是學生個人無法達到或完成,但是在老師的幫助,也就是書面反饋工具的調(diào)節(jié)下,通過內(nèi)化作用能夠完成的任務或?qū)崿F(xiàn)的目標。

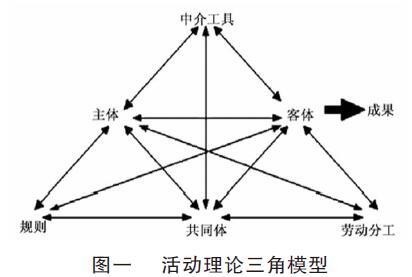

活動術語首先由維果茨基提出,指的是心理發(fā)展得以實現(xiàn)的社會實踐。活動理論將社會文化理論的各分支統(tǒng)一在實踐活動的框架下,并以此分析各自在活動中起到的作用。目前普遍以Engestr?魻m[17]提出的三角模型為代表,如圖一所示。

圖一 ? ?活動理論三角模型

該模型展示了“主體在自身動機和目標客體的驅(qū)動下,采用一定的中介工具,作用于客體并將其轉(zhuǎn)化為成果的過程”[18]。這一過程還受到規(guī)則、共同體和勞動分工等構成要素的影響。

四、反饋與寫作:社會文化視角的闡釋

大學英語寫作教學以學生寫、教師改為主要模式,書面反饋是師生間聯(lián)系的唯一途徑。活動理論清晰完整地闡釋了教師書面反饋的作用過程。這一模式反映在活動理論三角模型下,可分解為活動(1)、(2)、(3)和(4)。

活動(1)中,學生是主體,教師布置的作文題目和要求是客體,活動的成果是學生借助已掌握內(nèi)化的語言形式為中介進行自我調(diào)控,完成作文的初稿。在活動(1)中,模型的下半部分是空的,因為此時的活動是單一型的,由學生自行完成,教師并未參與。活動(2)中,教師是活動的主體,學生作文是客體,活動成果由學生的初稿轉(zhuǎn)變?yōu)閹в薪處煏娣答亙?nèi)容的作文。教師以書面反饋為中介工具,傳遞作文修改目標,在實施這一行為的同時,教師主體受到多方規(guī)則的影響。如教師對學生語言能力、接受程度的認知,對學生作文的接受程度,教師對第二語言掌握的熟練程度、對語篇結構的認知程度和信念、對反饋的認識及書面反饋采用的形式和聚焦點。與此同時,學生與教師一起參與勞動分工,即作文的評改活動。學生閱讀、思考并接受反饋內(nèi)容;教師完成了自己扮演讀者,進行書面反饋的勞動分工。很顯然,教師與學生一起構成活動(2)中的共同體,成為一個重要的調(diào)節(jié)要素。