農村留守兒童性教育的現狀及對策

楊燕

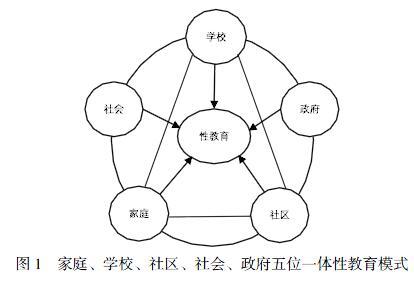

[摘 要]隨著我國經濟迅速發展和城市化進程不斷加快,農村留守兒童數量逐年攀高,但對農村留守兒童性教育的關注很少。因此,本文在分析留守兒童性教育現狀的基礎上,指出留守兒童性教育缺失的根本原因在于:(1)親子教育缺失,監護人缺乏性教育意識;(2)農村學校對性教育的重視力度不足;(3)農村社區環境不利于性教育,然后提出應構建家庭、學校、社區、社會、政府五位一體性教育模式。

[關鍵詞]農村留守兒童;性教育;現狀;對策

[中圖分類號]D669.5 [文獻標識碼]A

2016年國務院(國發〔2016〕13號)對留守兒童進行了明確界定:“留守兒童是指父母雙方均外出務工或一方外出務工另一方無監護能力、不滿16周歲的未成年人。”留守兒童以農村居多,規模巨大,成為我國近年來備受關注的一個特殊群體。目前,農村留守兒童的各類問題已得到社會各界的高度重視,但性教育問題卻關注不足。基于此,本文在前人研究的基礎上,揭示農村留守兒童性教育的現狀及成因,并提出對策。

1 農村留守兒童性教育的現狀

性教育是關乎兒童一生健康和幸福的教育。據“女童保護”對媒體公開曝光的性侵兒童(14歲以下)案統計:2017年全年378起,受害人數超過606人,受害者年齡7到12歲居多。2014年王進鑫、程靜對四川6-12歲兒童性侵害現狀調查發現,當前未成年人遭受性侵害現狀較為嚴峻,他們對性侵害防范意識差、防范及應對能力弱,農村地區、留守兒童男童遭受性侵害的風險更大。涂中對小學中高年級性教育調查結果表明,家長缺乏性教育意識和教育方法;學生缺乏性知識、充滿成長困惑;學校對性教育不重視,老師草率應付性教育教學任務。性教育的缺失嚴重影響兒童的健康成長。對云南農村留守兒童的調查發現,只有19. 65%留守兒童會拒絕喜歡的成年人觸摸自己身體隱私部位。對江西農村青少年性教育的調查顯示只有51.9%的兒童知道男女之間的區別,而這部分人中81.0%年齡在12周歲(包括12周歲)以上。農村留守兒童性教育缺失,對性的認識不足,性態度、性觀念令人擔憂。

2 農村留守兒童性教育缺失的原因

2.1 親子教育缺失,監護人缺乏性教育意識

全國婦聯調查發現,父母一方外出和父母雙方外出的農村留守兒童比例各占總數的47.14%和52.86%。農村留守兒童的父母長期在外務工,他們的監護人通常是爺爺奶奶或其他親戚,有的則寄宿在學校,甚至自我監護。我國農村留守兒童監護人受教育程度普遍不高,他們年輕時就沒接受過正規的性教育,不了解兒童性教育的知識,無力解答留守兒童的困惑。特別是隔代監護,年齡差距懸殊、心理代溝明顯、認知相差較大,且我國農村老人文盲率超過80%,無法進行學業輔導,更沒有能力和意識進行性教育或性啟蒙。

2.2 農村學校對性教育的重視力度不足

農村學校,由于師資匱乏、硬件設備不足、信息不通暢,且受當地傳統觀念影響,教師對性教育難以開口,即使有涉及這方面的健康教育課程,也只是草率應付。農村留守兒童大都處于中小學階段,以語、數、外等應試科目的教學為主,性教育常處于被忽視的位置。2017年曹晉和薛躍規對廣西偏遠地區留守兒童預防性侵犯能力的調查表明:68%小學教師認為很有必要對小學生進行性教育,但主動進行過性教育的教師僅有6%。

2.3 農村社區環境不利于性教育

農村社區特別是在偏遠山區,傳統觀念如“重男輕女”、談性色變、性丑化等根深蒂固,使得農村社區性教育工作的開展困難重重。我國社會存在性侵受害者歧視,一些家長害怕性侵的標簽給兒童帶來羞辱感而對兒童性侵事件保持緘默態度。在談性色變,把“性”看作是諱莫如深的文化環境下,性教育成了不敢觸碰的禁區,這無疑增加了對農村留守兒童性教育的難度。農村留守兒童從家庭、學校和社區無法獲得性知識,就會轉向網絡,而互聯網上的信息47%與色情有關。留守兒童缺乏辨識能力,出于好奇,更易受消極信息影響。

3 農村留守兒童性教育的相關對策

農村留守兒童性侵害的防范意識與性侵害發生的可能性密切相關,防范意識弱就易受到性侵害,提高留守兒童性侵害防范意識的最主要途徑就是性教育。家庭、學校和農村社區是生活的主要場所,因此農村留守兒童的性教育,家庭是第一課堂,學校起主導作用,社區進一步宣傳引導,形成以家庭、學校和社區為主的重要保護圈,政府宏觀調控,全社會高度關注,將家庭、學校、社區、社會和政府五方面的力量結合起來,齊抓共管,建立一個五位一體的性教育模式(見圖1)。

3.1 家庭是第一課堂

父母對孩子的影響終其一生,更應重視對孩子的性教育和性啟蒙。農村留守兒童父母迫于生計與孩子長期分開,傾向于給孩子提供更多金錢及物質方面的彌補,但家長應當對孩子給予更多心理上的關注,以平等的身份常與孩子交流。同時父母還應通過書籍、網絡、雜志等學習關于兒童性教育的知識,提高自己的性知識與修養,做好留守兒童的性啟蒙老師。農村留守兒童父母還應明確適格的監護人,提高留守兒童監護質量。因此,父母除了多與孩子溝通,還應積極與留守兒童的代理監護人、學校老師溝通,了解孩子的情況,上好留守兒童性教育或性啟蒙在家庭的第一堂課。

3.2 學校起主導作用

對江西農村青少年性教育的調查顯示:16.7%青少年性知識從父母處了解,31.5%青少年性知識從老師處了解,剩下的孩子通過其他途徑自己探索;64.7%家長認為應當對孩子進行性教育,但55.3%家長認為應由學校來進行性教育。可見,受傳統觀念或自身知識的局限,對兒童的性教育,農村家長更多的是寄希望于學校,以學校為主導。由于父母不在身邊,農村留守兒童從家庭很難獲得較好的性教育或性啟蒙,學校應對留守兒童的性教育負起重要責任。因此,學校必須確保性教育課程的開設,培養專業教師,教會孩子學會自我保護,明辨善惡,遇到性侵害行為及時向老師或家長報告。

3.3 社區積極宣傳引導

大量研究表明性侵農村留守兒童的加害人大多為熟人,且施害地點多為加害人的居所。農村社區是留守兒童生活環境中的重要組成部分,因此,對于農村留守兒童的性教育,農村社區承擔著重要責任。社區工作者應加大宣傳力度,盡可能讓當地居民及留守兒童了解關于性教育的知識,避免存在認知上的盲區。建立留守兒童檔案,派發小冊子及組織講座等形式,向留守兒童及其監護人宣傳其合法權益,增加留守兒童的性教育知識,提高自我保護意識,讓他們認識到性及性侵害的內容。

3.4 社會高度關注

社會環境是性教育的大環境,社會支持是農村留守兒童性教育的有力保障,農村留守兒童性教育需要全社會的共同關注。大眾傳媒如電視、廣播、報刊雜志等應在性教育方面正確引導,提供良好的輿論氛圍。大眾傳媒還應聯合社會公益團體開設青春期性健康熱線、建立性健康教育網站等,傳播性健康知識和提供性心理咨詢。總之,社會各部門需聯合起來,共同為農村留守兒童營造一個良好的教育空間和社會環境,讓他們在健康向上的社會環境中受到良好熏陶,建立正確的性教育態度。

3.5 政府宏觀調控

政府作為一個宏觀調控的強有力的實施者,應當在農村留守兒童的性教育上發揮出特有的領導作用。首先,政府應制定出更符合于農村留守兒童現實的性教育及防性侵的法律法規,切實保護農村留守兒童的合法權益。其次,政府應聯合各部門共同開展農村留守兒童性教育工作,將農村留守兒童的性教育工作落到實處。

4 結論

我國性教育的發展還處于初級階段,農村留守兒童的性教育更是處于起步階段。性教育不僅關系到留守兒童的身心健康,同時也影響著社會的和諧發展。因此,家庭、學校、社區、社會和政府應聯合起來,五位一體地開展農村留守兒童性教育工作,使農村留守兒童擁有一個健康良好的發展環境,幫助其樹立正確的性教育觀念,引導其建立正確的性教育態度,對農村留守兒童的性心理發展和健康成長具有重要意義。

[參考文獻]

[1] 王進鑫,程靜.未成年人性侵害現狀與對策——基于四川省6-12歲兒童抽樣調查[J].青年研究,2014(02).

[2] 涂中.小學中高年段性教育的調查研究[D].華中師范大學,2014.